江苏沿海地区地面沉降监测网络建设与优化

2021-10-30蔡田露刘明遥龚绪龙

蔡田露,卢 毅,刘明遥,龚绪龙

(1.自然资源部地裂缝地质灾害重点实验室,江苏 南京 210049;2.江苏省地质调查研究院,江苏 南京 210049)

0 引 言

地面沉降是一种缓变性、不可逆的地质灾害,是城市化进程中普遍存在的环境地质问题,已成为影响经济社会可持续发展的重大不利因素(武健强等,2014)。地面沉降会造成城市内涝、建筑物开裂、路基下沉、市政基础设施破坏等现象(于军等,2012)。目前,全国有50余个城市120多个地区出现了不同程度的地面沉降,累计地面沉降量>200 mm的地区超过8万km2,其中长江三角洲、华北平原和汾渭盆地是我国目前地面沉降的三大重点片区(中华人民共同和国土资源部等,2012)。2012年2月20日,随着《全国地面沉降防治规划》(2011—2020)的颁布实施,标志着国家层面的地面沉降防治工作全面展开(袁铭等,2016)。

1 江苏沿海地区地质环境基本特征

江苏沿海地区包括连云港、盐城、南通3市,陆域面积3.26万km2。地处海陆交互地带,地质条件复杂,受长江、淮河、黄河与黄海相互作用沉积,形成以广袤滨海平原为主的地貌形态,成陆时间较晚,地质环境相对脆弱。研究区地下水空间分布很不均匀,具有较明显的地区性特征。其中,分布范围最广、开采利用程度最高的是埋深<600 m的松散岩类孔隙含水层组,其含水层次多,厚度变化大,水质多样,富水性不一,水文地质条件较为复杂。

全区主要开采层为第Ⅲ承压含水层,该含水层组顶底板分布较为稳定,隔水性良好,水质较好,地层属于第四系下更新统(Qp1),主要为河湖、河流相沉积物。含水层岩性大多为灰至灰黄色含砾中粗砂、粗砂、中细砂、细砂等。

含水层顶板埋深在连云港地区多<100 m,盐城地区多在100~200 m之间,盐城市区>200 m,南通地区海门—通州—如皋一线以东顶板埋深>200 m,以西<200 m。含水层厚度自北向南、自西向东逐渐增厚,在连云港地区多为0~20 m,灌南一带>40 m;盐城地区一般为20~40 m,滨海—阜宁—建湖一线以西含水层厚度多为0~20 m,南通地区普遍在40~60 m之间,沿海岸带及沿江带局部较薄,为20~40 m,全区最厚处位于海安—弶港一带,厚度>80 m。

2 江苏沿海地面沉降历史及现状

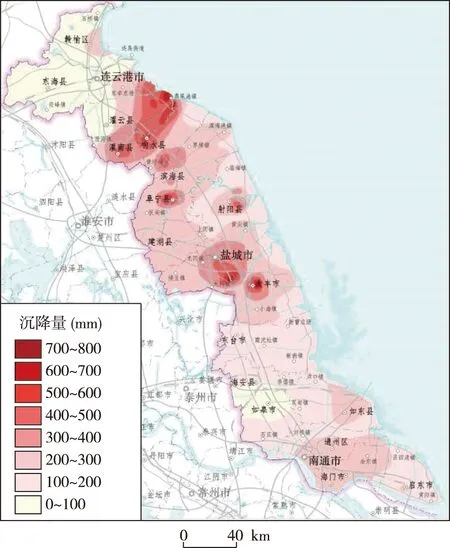

通过收集研究区历史水准路线(1985年、2003—2010年、2012—2013年测量的Ⅰ临无线、Ⅱ连六线、Ⅱ通六线等),结合区域主采层地下水位动态监测资料(《连云港、南通、盐城、泰州1980—2012年地下水动态监测年报》《长江三角洲地区(长江以北)环境地质综合调查评价》)进行分析,结果显示,江苏沿海地区地面沉降发生于20世纪80年代,至2016年,累计沉降量>200 mm的漏斗面积近1.4万km2,形成灌河沿岸—滨海—阜宁—盐城—大丰、射阳、如东及南通—海门4个大型区域沉降漏斗(图1)。堆沟港镇—双港镇、响水、阜宁、盐城、大丰的沉降最为严重,累计沉降量均>500 mm,最大沉降中心位于大丰海丰农场,累计沉降量>700 mm。

图1 江苏沿海地区1985—2016年累计地面沉降量Fig.1 Accumulated land subsidence in Jiangsu coastal area from 1985 to 2016

2016年以后,随着地下水禁采工作的逐步推进,原采水型地面沉降重灾区的盐城北部—连云港南部地区地面沉降速率明显减缓。其中,燕尾港、堆沟港等地区甚至出现小范围的地面抬升现象,地下水位也出现回升,超采区域大部分回升至限采水位红线(25 m)以上。

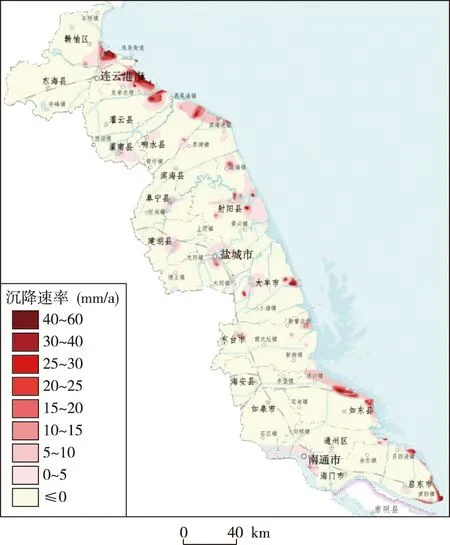

但是,沿海部分开发节点连云港连云新城、徐圩新区,盐城的滨海港区、大丰港区,南通洋口港区、通州湾围填区、吕四港区均出现较为严重的地面沉降,年平均沉降量达到30 mm,部分沉降中心沉降速率>50 mm/a(图2),对区域内的重大工程建设安全、港口建设与运行等方面产生威胁。同时,海平面的逐年上升(平均上升速率为2.2 mm/a)加剧地面沉降带来的灾害,如何建立并优化地面沉降立体监测还需要开展诸多工作。

图2 江苏沿海地区2017—2019年地面沉降速率Fig.2 Land subsidence rate in Jiangsu coastal area from 2017 to 2019

3 江苏沿海地区地面沉降监测网络建设

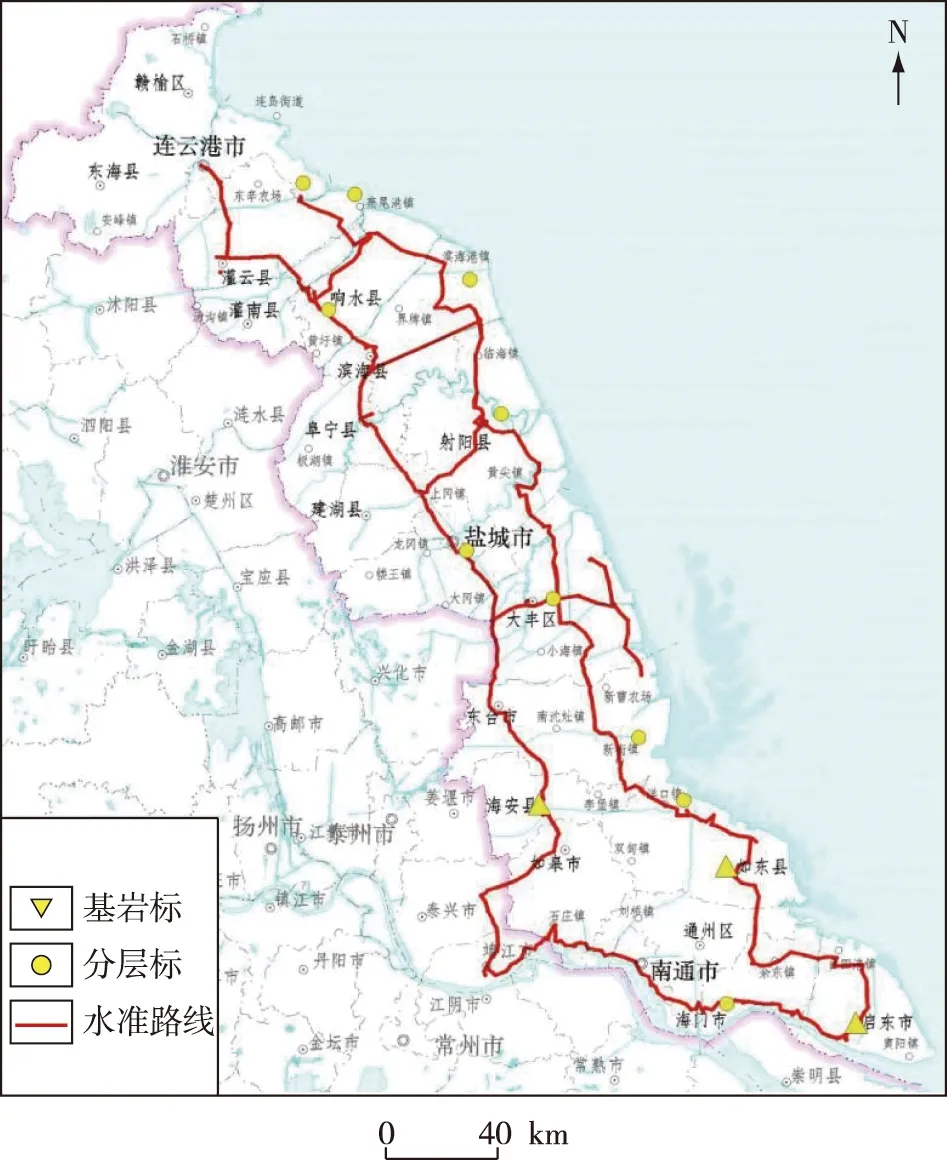

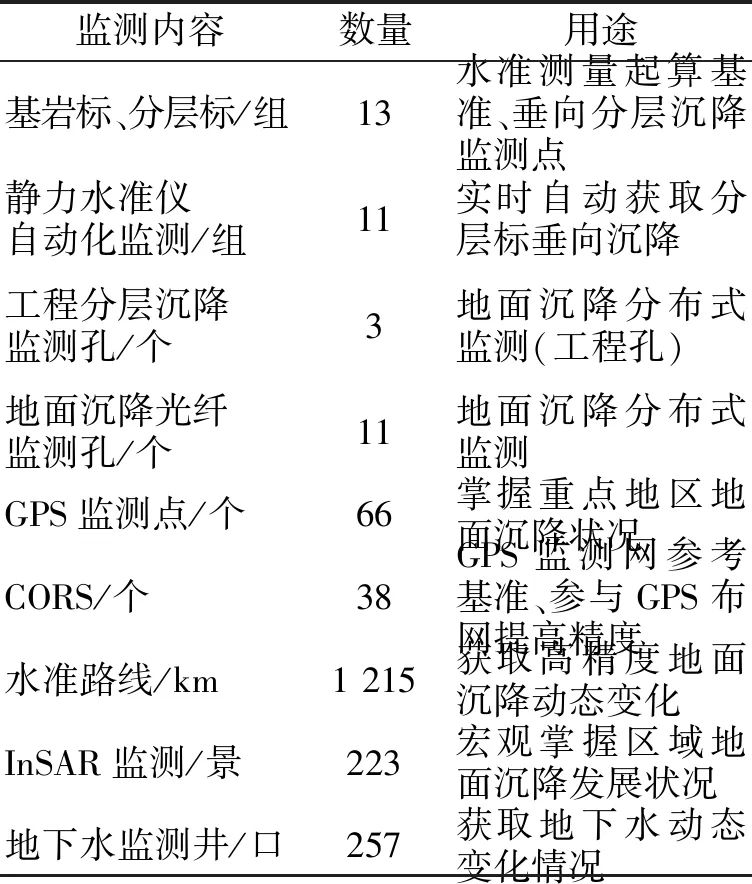

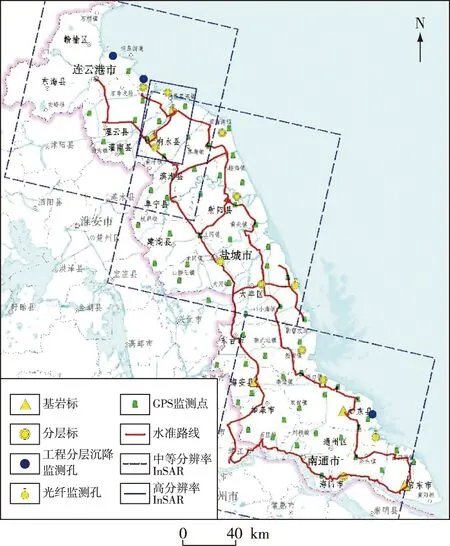

虽然江苏沿海地区地面沉降监测起步较晚,盐城、连云港地区在2012年前基本未开展过系统的地面沉降调查,亦未建立地面沉降监测网络(张杏清等,2015),但在《全国地面沉降防治规划》及《江苏沿海地区发展规划》持续推进的背景下,结合地面沉降和地下水开发利用现状、区域地质条件和沿海开发布局,江苏沿海三市逐渐建成了以基岩标分层标为基准、水准路线为骨架(图3)、GPS点为节点(图4)、自动化监测为补充(图5)、InSAR影像全覆盖的立体地面沉降监测网络。整个网络汇集点、线、面多种监测方法,建立了天空-地表-地下多维监测视角,包含地面沉降态势掌控及成因机理研究两大监测目的,覆盖范围广、手段多样、精确度高,基本实现了区域地面沉降的动态全监测。具体组成情况如表1。

图3 江苏沿海地区水准路线分布图Fig.3 Leveling line monitoring network in Jiangsu coastal area

图4 江苏沿海地区地下水GPS监测网Fig.4 GPS monitoring network of underground water in Jiangsu coastal area

图5 江苏沿海地区地下水自动化监测网Fig.5 Automatic monitoring network of underground water in Jiangsu coastal area

表1 江苏沿海地区地面沉降监测网组成Table 1 Land subsidence monitoring network structure in Jiangsu coastal area

4 江苏沿海地区地面沉降监测网络优化

4.1 地面沉降监测技术应用特征

4.1.1 水准测量 作为地面沉降监测传统手段,水准测量法相对成熟、规范,成果数据精度高、可靠性强,一直是地面沉降发育严重地区的首选监测手段。然而,由于观测周期长、工作量大、易受气候及交通等因素影响,测量成本普遍较高。同时,水准点位大多沿公路布设,极易受周围交通和建设环境干扰,相对不易保存。

从成果应用来看,水准测量属于点-线式监测方法,其成果数据对于地面沉降重点区监测具有很强的把控能力,但宏观上并不足以把握全域性地面沉降态势。

4.1.2 基岩标分层标测量 基岩标分层标测量是把控区域地面沉降精度不可或缺的手段,是地面沉降监测网的重要组成部分。基岩标是埋设在稳定基岩上的水准点,通常可作为水准路线的起算点,在覆盖有松散地层的区域内可以更准确地测定地面沉降量,进行水准测量精度的把控。分层标组是埋设在覆盖层各不同土层中的标点,通过与组内各标点的联测,得到不同土层的压缩、膨胀量,从而监测不同深度土层的变形情况,分析地面沉降影响因素及成因机理。但由于标组建设费用高、周期长,因此通常仅布设在地面沉降漏斗中心区,组网密度低,监测成果以单点数据进行呈现,无法实现监测的全覆盖。

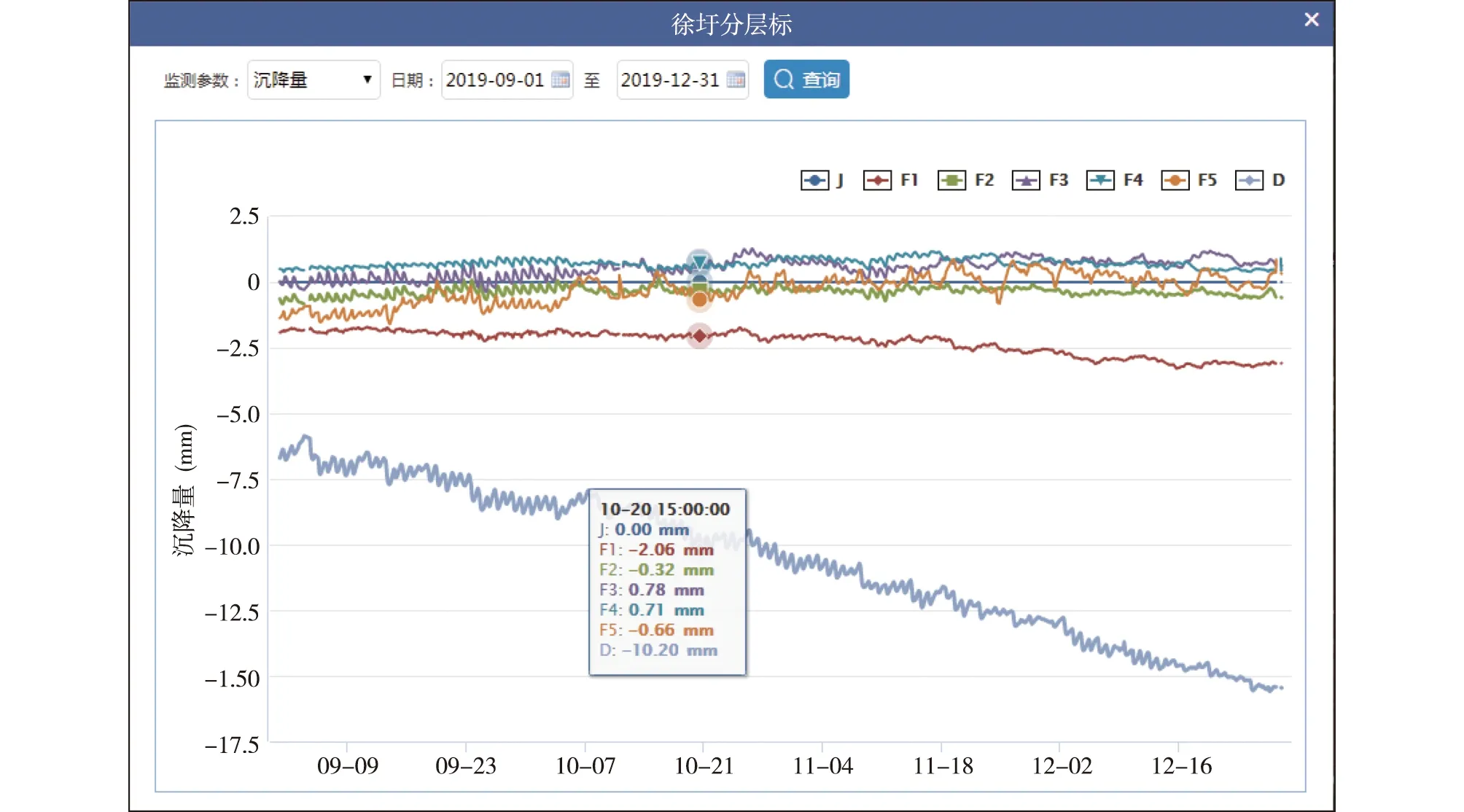

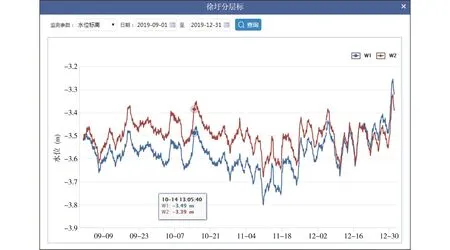

4.1.3 自动化监测 江苏沿海地区的自动化监测数据主要来自静力水准测量系统、地下水动态监测系统以及工程分层沉降监测系统三大方面。其中,静力水准测量系统通过获取各分层标的标高变化来辅助人工水准测量,利用连通液的原理,通过测量不同储液罐的液面高度得到各个静力水准仪竖直方向的差异沉降(图6);地下水动态监测系统以及工程分层沉降监测系统则分别通过各含水层水位变化和浅表软土的分层沉降数据,分析监测区域地面沉降影响因素(图7)。

图6 徐圩分层标沉降量数据曲线(基准点:2017-09-04);Fig. 6 Settlement amount curve of Xuwei layerwise mark(from September 4,2017)

图7 徐圩分层标孔隙水压力监测孔水位Fig.7 Monitoring pore water level of pore water pressure of Xuwei layerwise mark

所有自动化监测数据通过现场的数据采集仪,经GSM无线通讯网传输到远程数据终端,供用户进行数据查看与下载。长期测试表明,自动化监测设备只要供电稳定并维护到位就可以确保连续、实时、高精度的数据采集。因此,自动化监测是当前单点连续性动态监测的最好手段(何晓业,2006)。

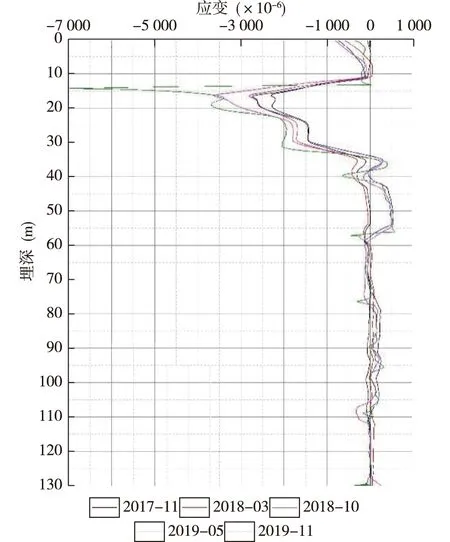

4.1.4 分布式光纤监测 分布式光纤监测较传统方法最大的优点是能够连续、准确和直观地测出光纤沿线任一点的应变情况(卢毅等,2014),同时光纤结构简单,施工和维护方便,性价比很高(图8)。从使用情况看,光缆封装材料的改进与施工工艺的完善已极大程度提升了传感光缆的成功率,但由于其监测效果与光缆和地层的耦合程度密切相关,如何更好地提升传感光缆的土体耦合性以及自身的应变传递效率是进一步推广该技术的关键(卢毅等,2016)。

图8 徐圩地区光纤孔初始应变分布图Fig.8 Initial strain distribution of the buried depth and fiber holes in Xuwei

4.1.5 GPS监测 相较于发展较早的平面位置定位优势,近年来GPS对高程分量的获取逐渐得到认可。与传统水准测量相比,GPS技术具有观测周期短、适合全天候作业、测站间无需通视、仪器操作简单、提供三维地心坐标等优点(王晓梅等,2003)。因此,GPS监测可以作为初步把握沉降总体发育形势的便捷手段。由于受到气候、电离层、对流层、空气、电磁波、卫星状态等监测条件干扰和数据解算方法的限制,GPS在垂向监测中的精度一般为5~10 mm。对于沉降速率较小或监测精度要求较高的中心城区,单一的GPS成果并不能满足需求。

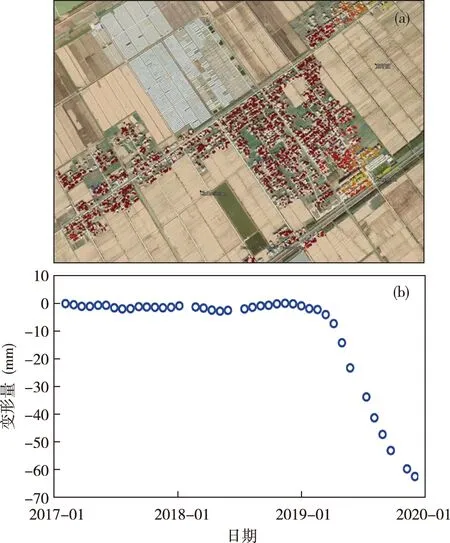

4.1.6 InSAR监测 合成孔径雷达干涉(InSAR)测量是近年来快速发展起来的地面沉降监测技术(周玉营等,2017),在数据源良好、数据处理精细的情况下,可达到毫米级的监测精度(图9)。

图9 2019年灌南亚邦新村养殖场InSAR监测成果(a)与中心点时序变化曲线(b)Fig.9 InSAR monitoring results (a)and time series curve of central point in a livestock farm (b)in the New Yabang Village of Guannan in 2019

InSAR监测具有很强的时效性,可在短时间内获取大范围的地面沉降信息,且监测过程不受天气等外界环境因素制约,自动化程度高,在沉降资料匮乏的地区不失为高效率、高精度获取全域地面沉降现状的最佳方法。同时,对于建筑物密集的城市,由于监测点散射特性稳定,可以减少绝大多数的时间失相干,因此在城市地面沉降监测中得到了良好的应用和推广。

从监测效果来看,InSAR监测与水准测量、GPS测量总体趋势一致,特别是影像分辨率在5 m以上的高分辨率InSAR监测,其反演精度可以达到5 mm左右,已逐渐成为地面沉降监测的成熟手段。针对工程跨地区、走向不一的重大线性工程(如盐通铁路),亦或地面沉降中心不断偏移的经济新区的沉降监测,InSAR监测因其面上全覆盖的优势,表现出很强的可行性及实用性。但是,InSAR监测精度需要积累大量的数据作为保证,且缺乏统一的评定指标。此外,对于冰雪、植被覆盖区域,由于目标相干性差,也在一定程度上影响了InSAR监测的效果(晏王波等,2017)。

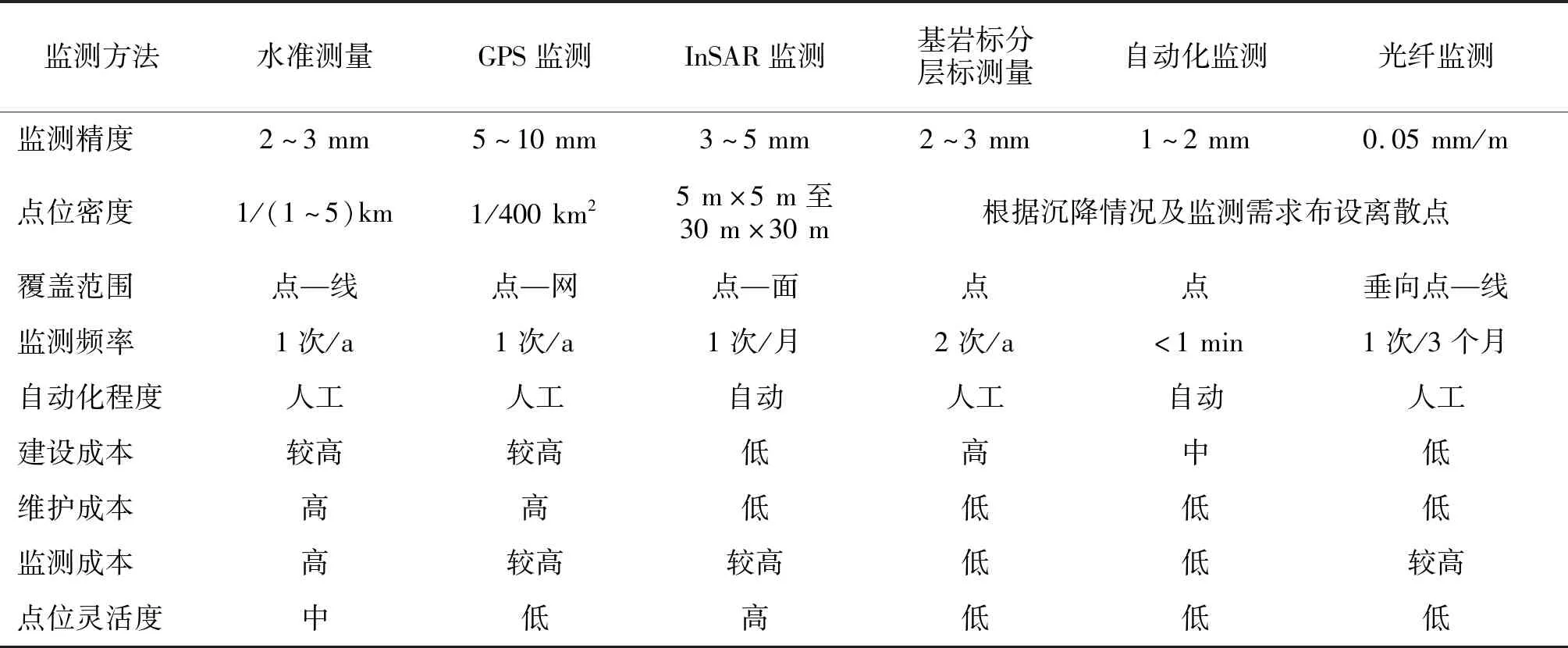

4.2 地面沉降监测技术综合评价

随着地面沉降影响因素的不断增加,地面沉降中心不断变化,单一监测方法已难以实现全区地面沉降动态特征的把控。为此,因地制宜地建立一套高效、可靠的立体监测网络体系成为地面沉降监测优化工作的重点。综合对比分析江苏沿海地区所布设的监测技术手段,从监测精度、监测密度、覆盖范围、监测频率、监测工作量、监测成本等多个方面进行综合评价(表2)。

表2 地面沉降监测方法综合评价Table 2 Comprehensive evaluation of land subsidence monitoring methods

(1)监测精度方面,虽然自动化监测及光纤监测理论精度较高,但由于监测点位离散分布,因此传统的水准测量方法对于有高精度地面沉降监测需求的区域仍是不可替代的手段。随着高分辨率卫星数据源的引入,大大提升了InSAR监测的反演精度,使其在如今的地面沉降现状监测中具有很大的优势。

(2)监测频率方面,自动化监测具备<1 min的数据自动化获取频率,可实现无间断的地面沉降动态监测。

(3)监测范围及点位密度方面,InSAR监测是唯一由点构面的地面沉降监测方式,可用于空白区的初探或者高覆盖面的持续地面沉降动态监测。

(4)监测自动化程度方面,InSAR监测、自动化监测在数据获取阶段人工依赖度低。

(5)后期的数据处理方面,InSAR监测和光纤监测仍处于不断探索及快速发展阶段,故对相应技术人员的要求更高。

(6)成本投入方面,因基岩标分层标建设涉及钻探成本,工程分层沉降监测、地下水动态监测以及光纤监测则需要开挖布设,水准测量及GPS监测需要点位建设,故前期成本较高。在后期监测使用与维护方面,精密水准测量因工作量巨大导致成本居高不下,InSAR监测所涉及的数据编程购置费用不菲,而光纤监测由于需要昂贵监测设备的支持,监测成本总体偏高。相比而言,自动化监测属于1次投入连续产出的低成本监测方式。

4.3 地面沉降监测网络现状评估

综上,对于不同因素引起的动态地面沉降现象,多方法融合监测技术将突破单一方法的局限性,发挥各自的优势,扬长避短,提高监测精度,降低监测成本。以江苏沿海地区为例,综合考虑3市的历史工作程度、自然地理特征、人类活动状况、沉降成因机理等因素,选用不同方法组合,以实现监测效益的最大化。

(1)对于连云港、盐城的监测空白区,首先通过GPS监测快速掌握地面沉降宏观态势,再利用InSAR监测数据进一步确定沉降漏斗位置,还可以根据InSAR卫星存档数据获取地面沉降历史动态信息,研究演化规律。

(2)对于盐城市区及大丰周边等历史重点沉降区或连云港滨海开发区,可通过布设精密水准来提高沉降监测精度。

(3)对于射阳、徐圩等沉降漏斗中心,适当布设1~2组分层标,对于把握分层标组周边地面沉降垂向动态、提高总体监测精度都有良好的效果。

(4)对于如南通这样已有一定地面监测基础的地区,可通过InSAR的面上控制,结合其他单点测量手段亦或地面沉降迹象调查,对监测成果进行校核(图10)。

图10 江苏沿海地区地面沉降监测网络Fig.10 Land subsidence monitoring network in Jiangsu coastal area

4.4 地面沉降监测网络优化与建议

目前,江苏沿海三市监测网络已趋于完善,地面沉降历史与现状也基本掌握。在防治地质灾害,保障经济社会可持续发展的形势下,对地面沉降的监测与防控工作应当趋向于常态化。因此,未来的工作开展必须紧密结合“三极、一带、多节点”的城市空间布局框架,着重关注重要开发节点,全面提升沉降监测的时效性,对江苏沿海地区的地面沉降监测网络进行进一步的优化与完善。

4.4.1 调整监测频率 随着2014年《江苏省地下水压采方案》启动的地下水井逐年填封工作的持续推进,近年来,历史采水型地面沉降的高发区沉降速率明显趋缓,沉降面积逐渐减小。盐城陈家港镇、连云港堆沟港镇等部分区域甚至出现小范围抬升。因此,对于这类地面沉降防控效果良好的地区,可以适当降低水准测量、GPS监测等传统监测手段的工作频率,将原本1次/a调整为2~5年1次,从而减少人力物力的投入。

4.4.2 加强自动化监测 对于地面沉降速率变化平稳但又具备长期监测需求的城市发展中心区,如盐城市区及大丰区、南通如皋等,可在部分软土及含水砂层较厚的区域适当增加自动化监测设备的投入,在保证常态化监测的同时降低维护及运行成本。

4.4.3 增加InSAR监测 在连云港徐圩新区、连云新城,盐城射阳港、南通洋口港、通州湾等新兴城区、港口港城、沿海堤坝亦或围填海区域,因存在较厚的浅部欠固结软土,在开发程度增加的情况下极易发生地面沉降,且沉降中心会随着工程建设等人类活动强度的变化而发生转移。因此,一些固定点位的监测方法已不能完全满足动态监测的需求,应适当增加InSAR监测的投入比例,以达到全域覆盖的监测效果,并在局部沉降中心区布设一等水准测量来实现精准控制。

4.4.4 完善成因机理研究 目前,地面沉降的影响因素已逐渐从单一向混合型转变,而常规手段测量出的地表形变信息仅能够反映沉降的历史及现状,并不具备成因属性。为了从根本上、源头上开展地面沉降的防治工作,需要在明确区内地质条件、产业布局等背景下,进一步摸清地下水位变化规律和沉降主要压缩层等因素。所以,在江苏沿海地区的重要开发节点及沉降中心区域应持续开展分层标测量、光纤监测、工程分层沉降监测以及地下水动态监测。

例如,在地下水监测工作薄弱区域或有地下水开采需求的局部地区,应适当增加地下水监测网络的覆盖密度,特别关注主采层的地下水位动态变化,以求把握地下水与地面沉降的耦合关系。在工程建设集中区,可布设多个工程分层沉降及光纤监测点,利用分层监测的方法,进一步确定沉降主要影响层位,分析成因机理,从而更好地制定地面沉降防治区划,提出相应的防控措施。

5 结 论

(1)江苏沿海地区地面沉降监测网的建设经历了一个从无到有、从单一方法到多法融合的发展过程。截至目前,区域上已建成由一等水准、GPS、基岩标分层标、InSAR、自动化、分布式光纤等多技术融合的立体监测网络,并根据区内的地质地貌条件及社会经济发展状况,在部分重要节点增加了地下水动态监测与工程分层沉降监测,以探索江苏沿海地区地面沉降影响因素及占比,基本满足了地面沉降研究中各个层次(不同区域、不同精度、不同土层、不同含水层)的研究需求,不仅填补了区域地面沉降监测的空白,也为我国沿海地区资源环境监测网络的构建提供了参考。

(2)自实施全区地面沉降防控措施以来,大丰及其周边区域沉降速率总体得到控制,但由于连云港南部—盐城北部区域城市化进程的不断推进,地面沉降漏斗随之转移。因此,在今后的监测中,应根据地区差异性需求来调整各监测手段的投入,在满足监测需求的前提下,优先选取自动化及物联网传输设备,以降低监测成本,节省人力物力,取得监测效益的最大化,为经济社会可持续发展提供详尽的基础数据支撑。

(3)根据沿海大开发的战略框架及空间布局,对于滩涂框围区、港口港城的地面沉降监测应在今后的工作中加强部署。与此同时,针对重大线性工程(如高速公路、铁路、地铁、油气管线等)沿线,在工程前期勘探、中期建设及后期投入运营早期应适当增加监测频率,逐步优化、完善信息的互联互通,构建全天候、全方位、高精度的实时动态监测网络。