射阳港近岸海域沉积物特征及冲淤趋势

2021-10-30闫玉茹王敏京范海波万凯超张晓飞

汤 倩,闫玉茹,王敏京,2,范海波,万凯超,张晓飞,赵 刚,张 刚,刘 群,江 雯

(1.江苏省有色金属华东地质勘查局地球化学勘查与海洋地质调查研究院,江苏 南京 210007;2.南京大学,江苏 南京 210046)

0 引 言

沉积物粒度分析是研究海洋沉积作用及过程的一个基础的、重要的方法,沉积物的粒度组成特征和粒度参数可以反映沉积环境的变迁和水动力的变化(Halls et al.,1967;Wang et al.,1997;汪亚平等,2000;王爱军等,2004,2006;贾良文等,2005;梁娟,2005),因此可以通过沉积物粒度特征的变化反演影响沉积物粒度变化的环境因素(戴建等,2017),尤其是沉积水动力条件(Friedman,1979)。近年来,随着人类活动和工程建设的加强,这一因素对沉积环境的影响也愈加重要(何小燕等,2012),粒度分析在一定程度上可以较好地揭示这一因素的影响。

通过江苏射阳港海岸动力地貌调查,分析研究射阳港区不同时期水下沉积物的分布特征,同时研究不同时期的海床冲淤变化,说明射阳港区水动力环境特征和沉积环境的变迁。

1 研究区域与方法

1.1 研究区域

射阳港位于江苏盐城射阳县黄沙港镇,近岸海域属于南黄海海域,处于中国南北地理分界线东部起点,射阳河入海处,经黄沙河、射阳河等内河与京杭大运河相连,形成南达长江、北抵京津、辐射江淮的“河海联运”水系运输网。

2011年,为治理河口拦门沙,实施了通过整治及疏浚的方式打通拦门沙的双导堤方案(陈可锋等,2018)。工程主要分2期完成:第一期于2013年10月完工,建成航道南侧6.2 km、北侧6.3 km的防沙挡浪双导堤,两导堤间距为1 200 m,堤头位于-5 m等深线处;第二期于2015年2月开工建设,2016年10月完工,南北导堤分别沿一期工程端部向航道方向偏转约7°后延伸至原-8 m等深线处,南北导堤长度分别为7.8、7.9 km,导堤口门宽度为900 m。双导堤方案的实施使水动力条件发生了变化,从而导致了沉积环境的变化(刘猛等,2010;金辉等,2011;林青等,2012;张丽,2013)。

射阳港近岸潮汐类型为不规则浅海半月潮,分潮较明显,平均潮差为2.15 m。研究区潮流流速由北向南、由近岸向外海逐渐减小,涨潮流速一般大于落潮流速(陈可锋等,2017)。

1.2 研究方法

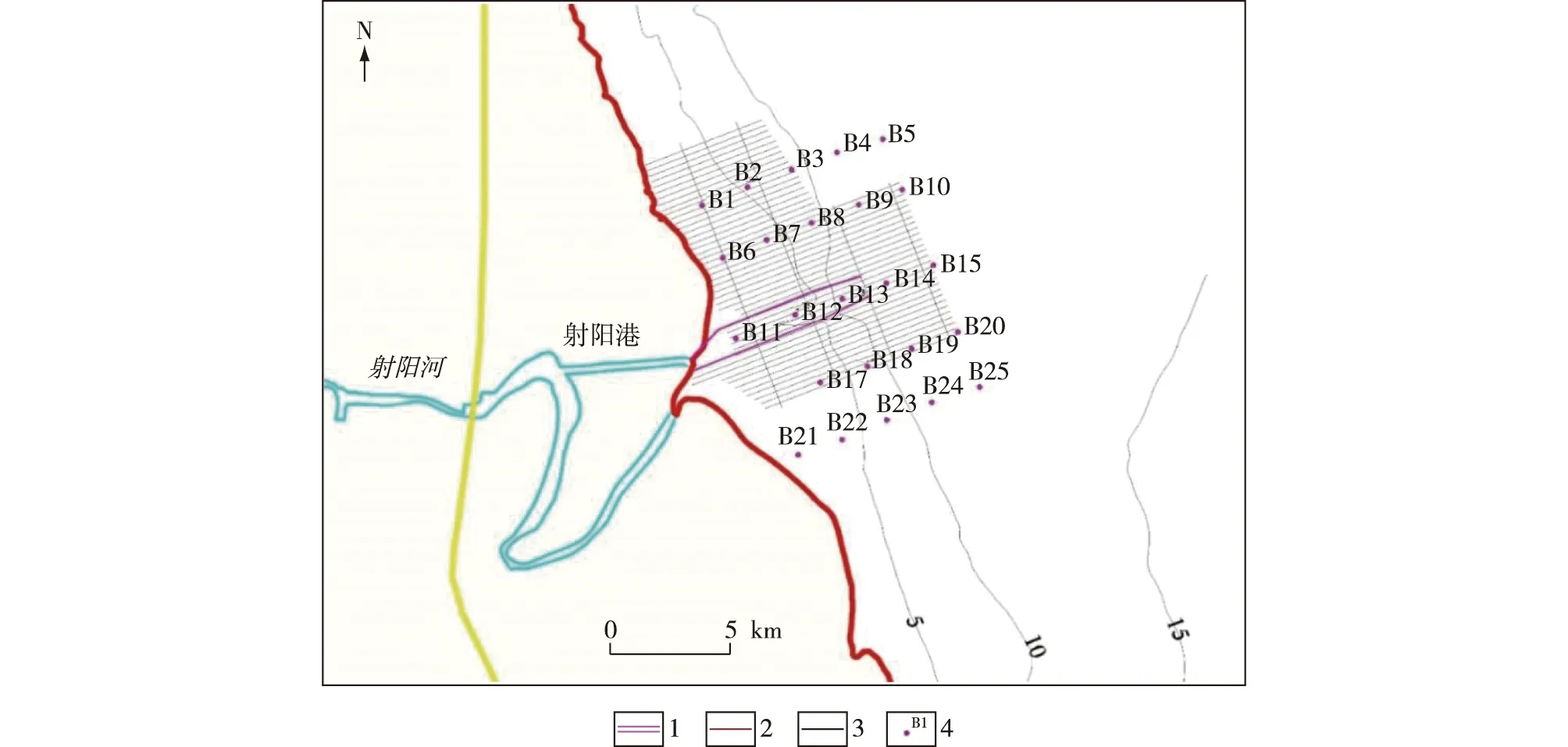

2020年10月,在射阳港口近岸海域采集了24件海底沉积物样品(图1),使用Mastersizer 2000型激光粒度仪进行粒度分析。粒度参数计算采用福克图解法计算公式,沉积物命名采用福克三角图。

图1 射阳港近岸海域采样位置1-射阳港导堤;2-粉砂淤泥质海岸;3-水下地形测量;4-采样点及编号Fig. 1 The sampling positions in the nearshore of Sheyang Port

与2011年(南京师范大学,2015)发现和2014年(江苏省有色金属华东地质勘查局地球化学勘查与海洋地质调查研究院,2016)的表层沉积物数据进行对比,研究射阳港区导堤建成后表层沉积物的变化特征。

收集分析射阳港区2008年的水下地形资料(来源于射阳港口管理局),以及2013年、2020年10月利用双频测深仪在射阳港口附近海域进行水下地形观测获得的水下地形数据,运用Surfer软件对数据进行处理,研究射阳港区泥沙冲淤分布特征。

2 结果分析

2.1 沉积物粒度参数特征

2.1.1 2011年沉积物特征 分析2011年3月在射阳港近岸海域的实测底质样品资料(南京师范大学,2015)发现,研究区底质粒径具有下列特征。

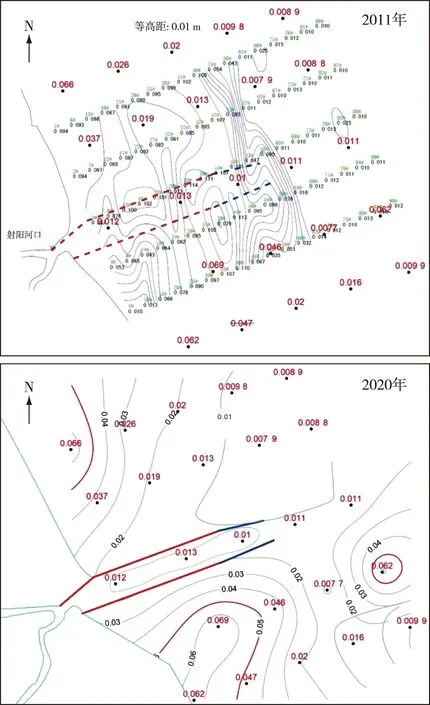

90点底质样品组成以砂(S)为主,占37.8%(34个点);其次为黏土质粉砂(YT),占34.4%(31个点);少量为砂质粉砂(SZ),占17.8%(16个点)。2011年底质中值粒径D50为0.010~0.114 mm,平均值为0.068 mm;最大粒径D98为0.063~0.435 mm(图2)。从图中可见:平面分布上,研究区西部底质颗粒较粗,中值粒径大部分在0.05 mm以上;东部水深较深区域底质颗粒较细,在大于8 m等深线的区域,底质中值粒径基本在0.02 mm以下。研究区南北向无明显差异。

图2 2011年与2020年底质中值粒径等值线图(红色数字为2020年底质中值粒径,mm)Fig. 2 Contour maps of the median grain size of seabed sediment at 2011 and the end of 2020 (the median particle size at the end of 2020 shown in red figures)

2.1.2 2014年沉积物特征 根据《长江三角洲海岸带综合地质调查与监测报告(江苏潮间带)》,2014年实测研究区底质28个样品呈下列特征。底质样品组成以粉砂(Z)为主,占50%(14个点);其次为砂质粉砂(SZ),占25%(7个点);粉砂质砂(ZS),占25%(5个点)。底质的平均粒径(MZ)φ为3.56~7.20;中值粒径(Md)φ为3.46~7.03。

底质中值粒径D50为0.008~0.091 mm,平均值为0.033 mm;分选系数为1.08~1.79,平均值为1.51;偏态为1.10~1.87,平均值为1.46;峰态为2.03~2.46,平均值为2.22。表明底质沉积物分选性差,水动力较差。盐城海岸带沉积物主要来源于老黄河,物质来源单一。

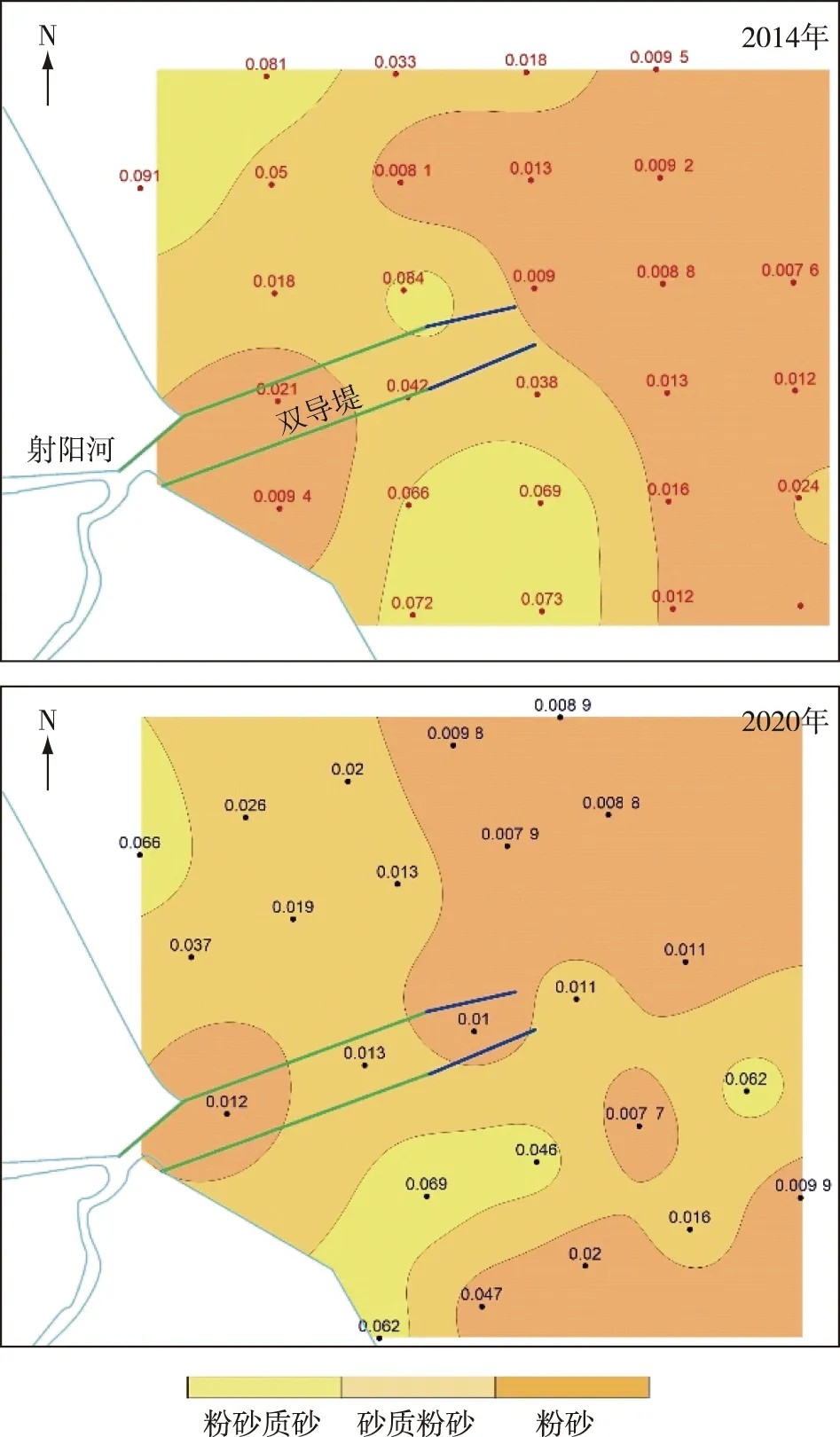

(1)粉砂质砂。粒度组成:砂粒级质量分数为53.90%~82.44%,粉砂的质量分数为16.83%~43.57%,黏土质量分数为0.73%~2.53%。样品的平均粒径在3.56~4.15之间,平均值为3.89;偏态为1.20~1.72,平均值为1.58,为极正偏态;峰态为1.69~2.34,平均值为2.19;分选系数为0.84~1.27,表明分选性中等,主要分布于近岸南导堤南侧(图3)。

图3 2014年和2020年研究区域表层沉积物类型分布图(图中数值为中值粒径,mm;蓝色导堤为2期工程)Fig. 3 Surface sediment classifications of the study area in 2014 and 2020 (figures indicating the median particle size,mm;blue lines indicating the second construction project)

(2)砂质粉砂。粒度组成:粉砂的质量分数为58.80%~74.72%,砂粒级的质量分数为10.14%~34.24%,黏土质量分数为3.46%~16.49%。样品的平均粒径在4.56~6.11之间,平均值为5.48;偏态为1.58~1.97,平均值为1.77,为极正偏态;峰态为2.33~2.62,平均值为2.46;分选系数为1.32~1.74,分选性较差,主要分布在近岸-5 m等深线以内(一期工程导堤口以西)(图3)。

(3)粉砂。粒度组成:粉砂粒级质量分数为71.07%~83.44%,砂粒级质量分数为0~6.60%,黏土质量分数为15.69%~27.75%。样品的平均粒径在3.78~7.19之间,平均值为5.86;偏态为1.09~1.87,平均值为1.51,为极正偏态;峰态为2.03~2.46,平均值为2.22;分选系数为1.08~1.79,分选性较差,主要分布于射阳河口和远离海岸线的海域(图3)。

2.1.3 2020年沉积物特征 根据实测底质样品数据,2020年研究区底质粒径具有下列特征。

实测24点底质样品,粗粒组成以粉砂(Z)为主,占41.67%(10点);其次为砂质粉砂(SZ),占37.50%(9个点);质量分数最少的为粉砂质砂(ZS),占20.83%(5个点)。底质的平均粒径(MZ)φ在3.85~7.02之间;中值粒径(Md)φ在3.83~7.02之间。底质中值粒径D50为0.008~0.070 mm(图2),平均值为0.028 mm;分选系数为0.80~2.53,平均值为1.61;偏态为-0.30~0.54,平均值为0.05;峰态为0.76~1.78,平均值为1.26。反映射阳港区域沉积物分选性差,水动力较差,盐城海岸带沉积物主要来源于老黄河,物质成分来源单一。

(1)粉砂质砂。粒度组成:砂粒级质量分数为51.26%~61.03%,粉砂的质量分数为38.18%~47.77%,黏土质量分数为0.75%~4.91%。样品的平均粒径在3.85~4.43之间,平均值为4.04;偏态为0.24~0.54,平均值为0.32,为极正偏态;峰态为1.42~1.65,平均值为1.56;分选系数为0.80~1.54,分选性中等,主要分布于近岸南导堤的南侧(图3)。

(2)砂质粉砂。粒度组成:粉砂粒级质量分数为50.90%~79.12%,砂粒级质量分数为10.73%~45.07%,黏土质量分数为4.03%~18.18%。样品的平均粒径在4.42~6.44之间,平均值为5.65;偏态为-0.30~0.47,平均值为-0.01;峰态为0.76~1.78,平均值为1.36;分选系数为1.32~2.53,分选性较差,主要分布于近岸-5 m等深线以内(图3)。

(3)粉砂。粒度组成:粉砂粒级的质量分数为70.58%~81.98%,砂粒级的质量分数为0.11%~9.04%,黏土质量分数为8.98%~24.11%。样品的平均粒径在5.65~7.02之间,平均值为6.61;偏态为-0.28~0.29,平均值为-0.04;峰态为0.81~1.77,平均值为1.02,峰态中等;分选系数为1.32~2.24,表明分选性较差,主要分布于射阳河口和远离海岸线海域(图3)。

从底质中值粒径平面分布来看:南导堤南侧底质颗粒较粗,中值粒径大部分在0.04 mm以上;双导堤内和导堤北区域底质颗粒较细,底质中值粒径基本在0.02 mm以下。相对而言,水深较深的区域底质颗粒较近岸水深较浅的区域细。

2.2 沉积物特征变化情况

与导堤建成前的2011年底质中值粒径数据相比,底质的中值粒径D50由0.010~0.114 mm降至0.008~0.070 mm,平均值由0.068 mm降至0.028 mm,反映导堤区域底质颗粒明显变细;平面分布上,北侧导堤和导堤内区域底质颗粒明显变细,导堤南侧区域底质颗粒无明显变化,远离导堤水深较深的区域底质颗粒无明显变化。

与导堤一期建成之后的2014年底质中值粒径数据对比,导堤区域底质的中值粒径D50由0.008~0.091 mm降至0.008~0.070 mm,平均值由0.033 mm降至0.028 mm,反映了导堤区域底质颗粒变细的趋势。平面分布上,导堤北侧区域底质颗粒变化不大,南导堤南侧区域底质颗粒有变粗趋势,东西向区域底质颗粒差异变化减小,远离导堤水深较深的区域底质颗粒无明显变化。

研究区2011年的底质中值粒径等值线基本平行于海岸线呈南北向条带状分布,显示近岸底质颗粒较粗、远岸深水区底质颗粒较细的特征。2014年和2020年的底质中值粒径等值线南北向条带状分布的特征仍然存在,但受导堤的影响,不再平行于海岸线分布,底质颗粒呈逐渐变细的趋势,2020年与2014年的变化趋势一致。

据前人研究,研究区2011年的底质类型基本上为砂、砂质粉砂、黏土质粉砂(谢帕德命名分类)(南京师范大学,2015),平行于海岸线呈南北向条带状分布,显示近岸底质颗粒较粗、远岸深水区底质颗粒较细的特征;2014年的底质类型以粉砂质砂、砂质粉砂和粉砂为主,粉砂质砂主要分布在北导堤口北侧和南导堤的南侧,砂质粉砂主要分布在导堤两侧,粉砂分布在远岸深水区和射阳河口入海区域,近岸底质条带状分布不太明显。研究区2020年底质分布与2014年的底质分布随南北导堤的延长略有变化,2014年导堤口门的底质类型由粉砂变为砂质粉砂,北导堤口北侧的粉砂质砂变为粉砂。

2.3 水下地形冲淤变化情况

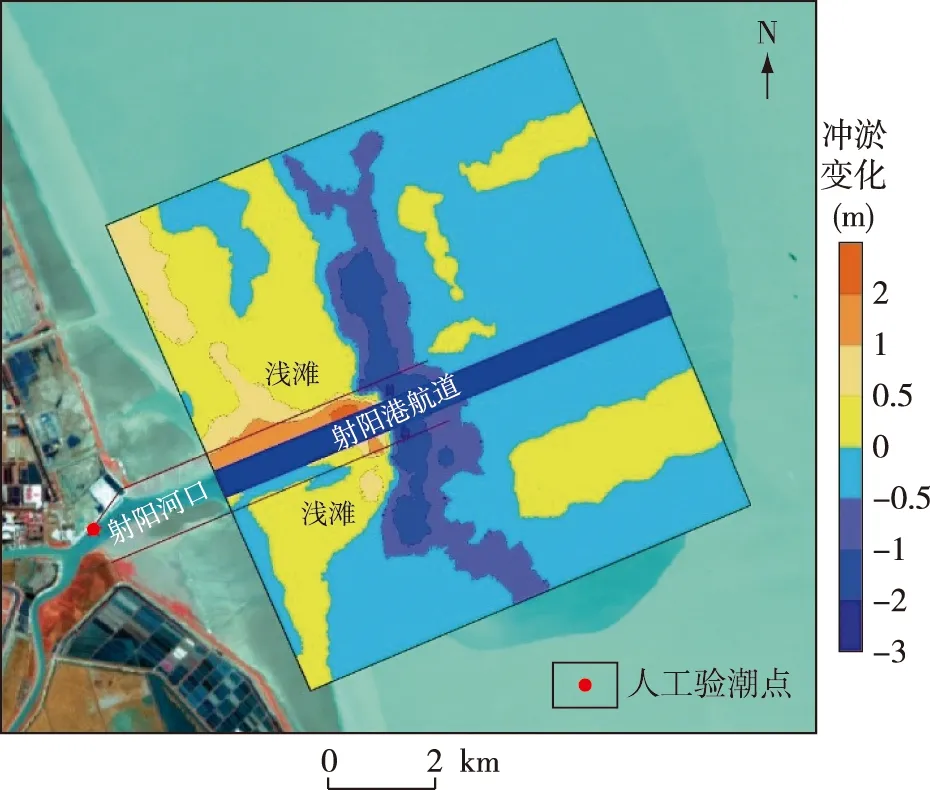

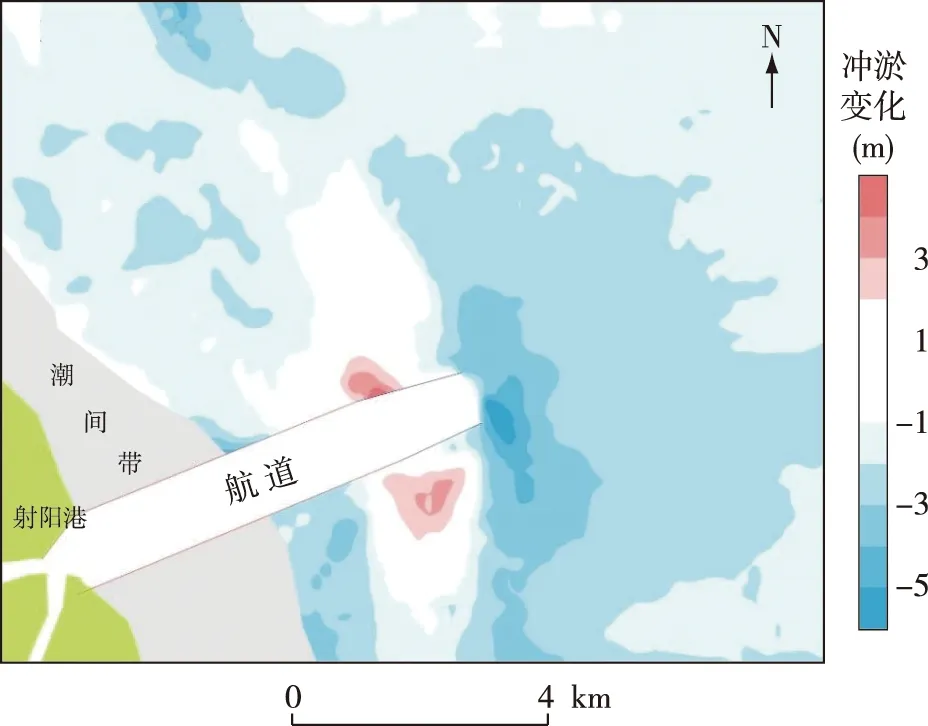

将2015年、2020年的实测数据与射阳港口管理局提供的2013年测绘数据进行对比(图4、图5),2种数据校准在同一理论最低潮面上,从区域上分析射阳港区的冲淤变化规律。

图4 射阳港区2013—2015年冲淤变化图Fig.4 Erosional and depositional variations of Sheyang Port from 2013 to 2015

图5 射阳港区2015—2020年冲淤变化图Fig.5 Erosional and depositional variations of Sheyang Port from 2015 to 2020

图4显示,2013—2015年期间,射阳港北导堤两侧、南导堤南部以及研究区西北部淤积较为严重,淤积量最大处分布于航道内,淤积厚度达2.85 m,研究区北部也有0~2 m的淤积量。主要原因是射阳港区海域整体含砂量较大,航道内涨潮流速大、历时短,落潮流速小、历时长,进入航道内的泥沙很难被带出航道,导致航道内普遍淤积(陈可锋等,2017)。在射阳港导堤口处出现了侵蚀现象,以导堤口为中心向南北两侧逐步递减,侵蚀量最大处分布于导堤口附近,侵蚀量达2.7 m,研究区东侧区域随着远离导堤口,侵蚀逐渐减弱,局部区域出现弱淤积。射阳港导堤中间航道上游区域出现较小的负值,应为射阳港航道疏浚清淤导致航道变深的缘故。

2015—2020年绝大部分区域处于相对稳定状态,2016年导堤延长,冲刷区域也东移至目前的导堤口,侵蚀量最大处分布于导堤口门附近,淤积区域分布于导堤2015年时原冲刷的区域(图5)。

导堤北侧:总体处于相对稳定状态,淤积区位于一期工程第二阶段导堤延长区域,也是导堤延长之前的口门处,在2013—2015年一期工程建成期间,该处冲刷出明显的陡坎,延长后水动力减弱,逐渐变成淤积状态,最大淤积厚度约为3 m。

导堤南侧:总体处于相对稳定状态,淤积区位于一期工程第二阶段导堤延长区域,也是导堤延长之前的口门处,在2013—2015年一期工程建成期间,该处冲刷出明显的陡坎,在延长后水动力减弱,逐渐变成淤积状态,最大淤积厚度约为3 m。受沿堤水流影响,南导堤南侧出现明显的冲刷带,最大冲刷厚度达3 m。

导堤堤头附近水域:冲刷相对明显,以导堤口为中心向南北两侧逐步递减,侵蚀量最大处分布于导堤口附近,冲刷深度达4 m。从冲刷范围来看,南导堤前沿冲刷范围略大于北导堤。

2.4 沉积动力环境和地貌变化分析

射阳河口所在海域濒临黄海,含沙量较多,该海域内潮波主要属黄海潮波系统,往复流特征明显,海域涨潮过程基本以南流南南东向为主,落潮过程基本以北流北北西向为主,潮流主轴线与岸线基本平行,涨落潮流的主轴方向与等深线的走向较为一致,底质沉积物的中值粒径值也基本平行于海岸线,呈南北向条带状分布。在2013年10月至2015年10月期间,由于射阳港双导堤等工程的建设,导堤及航道内外流速发生转向,与导堤及航道轴线趋于平行,同时由于导堤的调流作用,涨急时刻导堤口门内产生较大的顺时针旋转的回流区,且在南导堤末端南侧产生顺时针旋转的回流区;落急时刻导堤内水体向外海流出,水流流向为东向。

由于导堤的调流以及涨落潮横流的作用,导堤头部附近水域水动力增强,导堤头部附近局部海区水流加强,潮流特性随之变化,悬沙分布和海底地貌可能也相应变化,波浪扰动效应明显并出现一定的冲刷,形成堤头冲刷区。受涨潮流向的影响,在涨急时刻导堤头部流速的增大区偏向南侧,因此南侧冲刷范围相对较大,在南侧顺时针旋转的回流区沉积颗粒也相对较粗;受落潮流向的影响,在落急时刻导堤头部流速的增大区偏向北侧。由于导堤的掩护,南北导堤内外两侧流速均有所减小,逐渐形成淤积。

所以,2014年数据显示导堤口区域为冲刷区,底质颗粒相对较粗;2020年数据显示,随着二期导堤的延长,冲刷区域为现在二期导堤口区域,原有的导堤口区域水动力由增加区变为减弱区,由冲刷变成淤积,导致沉积颗粒又逐渐变细。

3 讨论与结论

(1)2011年,射阳港近岸沉积物类型以砂、砂质粉砂、黏土质粉砂为主(谢帕德命名分类),平行于海岸线呈南北向条带状分布。底质中值粒径D50平均值为0.068 mm,近岸底质颗粒较粗,远岸深水区底质颗粒较细。

2014年,射阳港近岸沉积物类型以粉砂、砂质粉砂和粉砂质砂为主,粉砂质砂主要分布在南导堤南侧,中值粒径相对较粗,导堤口以砂质粉砂为主,远岸沉积物以粉砂分布为主。底质中值粒径D50平均值为0.033 mm,整体趋势呈近岸底质较粗、远岸深水区底质颗粒较细的特征。

2020年,射阳港近岸沉积物以粉砂、砂质粉砂及粉砂质砂分布为主,粉砂质砂主要分布在南导堤南侧,中值粒径相对较粗,导堤口以砂质粉砂为主,粉砂分布相对变少。远岸沉积物以粉砂为主,底质中值粒径D50平均值为0.028 mm,由近岸向海,沉积物呈现出粒径变细的特征。

(2)2011—2020年期间,研究区底质颗粒呈逐渐变细的趋势,南导堤口底质颗粒相对较粗,受南北导堤的影响,港区近岸底质条带状分布不太明显。2013—2015年、2015—2020年期间,南北导堤堤头水域冲刷相对明显,导堤南北两侧均有淤积。

(3)射阳港双导堤工程等建设后,导堤前沿流速有所增加,由于导堤的掩护作用,导堤南北两侧水域均存在流速减小的区域,且导堤北侧流速减小的区域及减小幅度均较南侧大。在涨潮阶段,涨潮流流向为南南东向,受南北导堤的影响,南导堤口门附近形成顺时针回流,双导堤北侧及东侧海域流速减小;落潮时,堤内水体向外海流出,水流流向为东向,工程北侧及南侧海域流速减小。

导堤挑流以及涨落潮横流的作用使得堤头部附近水域出现一定的冲刷,造成口门处水动力增强,波浪扰动效应明显,沉积颗粒较粗(张刚等,2016)。

(4)射阳港导堤两侧均处于淤积状态,导堤内部靠近北导堤侧以及港区西北部淤积尤为严重,导堤两侧淤积对导堤基础有一定的防护作用,增加了导堤的稳定性,而导堤内部淤积泥沙易堵塞航道,影响港口的船只通航。

(5)建议射阳港加强监测工作,确保港口通航安全;在射阳港导堤口处出现了较为严重的侵蚀现象,侵蚀区冲刷导堤根部,可能会减少导堤寿命,严重时甚至发生坍塌,因此该段防波沙堤安全隐患较大,需定期监测。