基于信息熵的采动覆岩应力动态演化与水害辨识

2021-10-26杨伟峰张鑫全王振荣杨茂林

杨 鹏,杨伟峰,张鑫全,2,王振荣,杨茂林

(1.中国矿业大学 资源与地球科学学院,江苏 徐州 221116; 2.中铁大桥勘测设计院集团有限公司,湖北 武汉 430050; 3.中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司,陕西 神木 719315)

煤层开采之后破坏了围岩的应力状态,造成应力重新分布,其结果造成围岩变形,改变了天然岩体的裂隙分布、岩体的渗透性及地下水的流动状态,致使地下水不仅沿原有裂隙流动,而且还会沿着新产生的采动裂隙流动,由此造成了煤矿顶板突水[1]。因此研究煤层开采过程中覆岩应力状态与导水通道的演化规律,对矿井水害的辨识与防治具有重要意义。

此前,我国学者对煤层开采过程中覆岩的应力、裂隙演化做了大量研究工作。程志恒等[2]通过相似材料模型试验研究了保护层与被保护层在双重采动影响下的围岩应力-裂隙分布与演化特征。王新丰等[3]对深部采场采动应力、覆岩运移以及裂隙分布的动态演化特征和时空耦合规律进行研究。李春元等[4]通过卸荷岩体理论分阶段研究了动力扰动下端部效应区及卸荷作用下突水通道发育区的裂隙扩展机制,发现动力扰动强度决定了底板裂隙的扩展及渗透作用。杨伟峰等[5-6]以数值模拟和工程地质力学模型试验为手段,研究了薄基岩下条带开采引起的覆岩应力场变化规律和破坏过程。郑建伟等[7]通过建立的采场全生命周期内覆岩结构模型,分析了采动过程中覆岩空间结构在时间和空间条件下的动态演变特征,将采场全生命周期分为发生期、发育期和稳定期。谢和平等[8]通过煤岩采动力学实验模拟了长壁工作面前方的垂直应力和水平应力,获得了不同开采条件下煤体破坏全过程的采动力学行为。王书文等[9]利用在巷道中布置的煤层应力及微震监测装置,通过连续压力在线监测系统研究分析得出了工作面采空区煤层垂直应力及弹塑性演化规律。李立[10]通过建立原生裂隙扩展的力学模型,得到裂隙的扩展过程及其力学条件,根据裂隙的发育特征,将工作面前方支承压力区域分为6个区域,分别是初始裂隙区、剪切滑移与Ⅱ型裂隙扩展区、裂隙弯折扩展区、剪切扩展区、剪切破坏区和裂隙反向滑移区。WEN等[11]基于Mohr-Coulomb准则建立了流动应力损伤模型及其裂隙扩展准则,并利用FLAC3D软件模拟了采动过程中覆岩变形破坏及导水裂隙带的演化过程。刘杰等[12]通过应力实时监测系统以深部工作面采动应力场为例,研究了工作面走向和倾向应力分布及变化规律。YANG等[13]通过FLAC3D软件建立应变软化模型来研究上保护煤层开采的应力演化过程。YANG等[14]通过相似材料模型和离散元数值模拟研究了薄基岩厚松散层下覆岩破坏和矿压显现规律。徐智敏等[15]根据相似材料模拟实验结果和“大井法”原理对含水层水文长观孔资料进行迭代反算发现采动影响范围内裂隙发育、演化以及渗透系数的演化均呈现“稳定增加—波动变化—恢复稳定”的变化特征。

综上分析,覆岩应力的动态演化过程可以从相似材料模型试验、数值模拟以及现场实测得出,研究成果也比较丰富,但是缺少采动覆岩应力演化的定量分析过程。笔者试图通过相似材料模型试验,结合信息论中的信息熵,对采动覆岩应力演化行为进行定量化分析,同时对开采过程中裂隙的动态发育过程进行分析,由此研究导水通道的形成阶段,进行水害辨识,为矿井水害防治提供一定的方法指导。

1 信息熵的研究方法

信息是一个相当宽泛的概念,很难用一个简单的定义将其完全准确地把握。然而,对于任何一个概率分布,可以定义为一个称为熵的量,“熵”,它是随机变量不确定度的度量[16]。信息熵的概念由SHANNON于1948年提出[17],信息熵是热力学熵的推广,是系统混乱程度的测度。灾害系统的发生就是降维、有序化的过程,因此,用信息熵的演化来描述灾害系统的发生、演化特征是可行的。由于煤层开采覆岩的应力演化过程也是一个从无序走向有序的过程,因此可以将熵的概念及相关原理应用其中,建立应力信息熵来描述覆岩系统采动过程中应力的动态演化特征。

应力信息熵可以综合反映随着开采距离覆岩系统中应力的动态变化过程,而应力的变化对裂隙的产生、扩展与闭合密不可分。因此分析应力信息熵在不同开采距离下的变化规律对定量认识采动应力与导水通道的形成具有一定指导作用。

对于整个覆岩系统,每个监测点的应力为σi(i=1,2,3,…,n),则整个覆岩系统的应力总和U为

(1)

应力信息熵H可定义为

(2)

根据监测点监测到的应力数据,通过计算可得到模型中覆岩系统的应力信息熵,通过模型覆岩系统中应力信息熵的变化来揭示模型覆岩系统状态的演化,以此对煤层开采过程中覆岩应力的演化规律进行研究,获得模型中应力与裂隙的变化关系,揭示导水通道的形成阶段,对矿井水害致灾危险源进行辨识。

2 地质条件

研究区煤矿位于宁夏灵武市宁东井田,井田南北走向长约15 km,东西倾向宽约5.5 km,面积约85 km2。该区地处毛乌素沙漠西缘,呈西北高东南低的低缓丘陵地貌。属半干旱沙漠大陆性季风气候。

研究区煤矿井田内大部分被第四系风积砂所覆盖。仅在井田西南部有零星基岩出露。根据已有资料,井田内地层由老至新依次有:三叠系上统上田组;侏罗系中统延安组、直罗组;侏罗系上统安定组;古近系渐新统红柳组和第四系。侏罗系中统延安组为一套内陆湖泊三角洲沉积,是井田内主要含煤地层,在井田内没有出露,钻孔揭露厚度261.21~377.28 m。平均331.21 m。

井田内主要含水层由上而下分为:① 第四系孔隙潜水含水层:全井田分布,地层平均厚度7.25 m。地下水主要赋存于风积沙丘、小型洼地中。按地下水赋存条件,可分为风积沙潜水层和风积—冲洪积潜水层,但水量都不大。② 侏罗系碎屑岩裂隙孔隙承压含水层:包括侏罗系安定—直罗组含水层、延安组含水层。垂向上,对井田影响较大的含水层为直罗组裂隙孔隙承压含水层和2~6煤间砂岩裂隙孔隙承压含水层。侏罗系中统直罗组裂隙孔隙承压含水层:本含水层全井田发育,广泛分布。属干旱条件下的河流沉积物。岩性以灰、灰绿色细、中、粗粒砂岩为主,泥、钙质胶结,胶结程度较差,具大型交错层理,局部地段裂隙发育,钻探上表现为漏孔现象。该层砂岩较稳定,以粗粒砂岩为主,多为2煤直接顶板。富水性弱—中等,遇水冲击呈松散状。该层地下水水位标高+1 306~+1 388 m,含水层平均厚度152.25 m。2~6煤间砂岩裂隙孔隙承压含水层:本含水层由灰、灰白、深灰色不同粒级的砂岩组成,层位较稳定,含水层平均厚度74.56 m,地下水水位水头高度1 304.21~1 372.68 m。该含水层可划分为上段(2~4煤间)、下段(4~6煤间)含水层。该段含水层渗透系数K=0.081 m/d,影响半径81.12 m,富水性弱[18]。

3 相似材料模型试验

3.1 模型的设计

为研究采动情况下覆岩的应力动态变化过程,设计制作了该煤矿工作面推进方向上的顶板与覆岩的相似材料模型,模拟工作面推进过程中覆岩的应力变化过程。

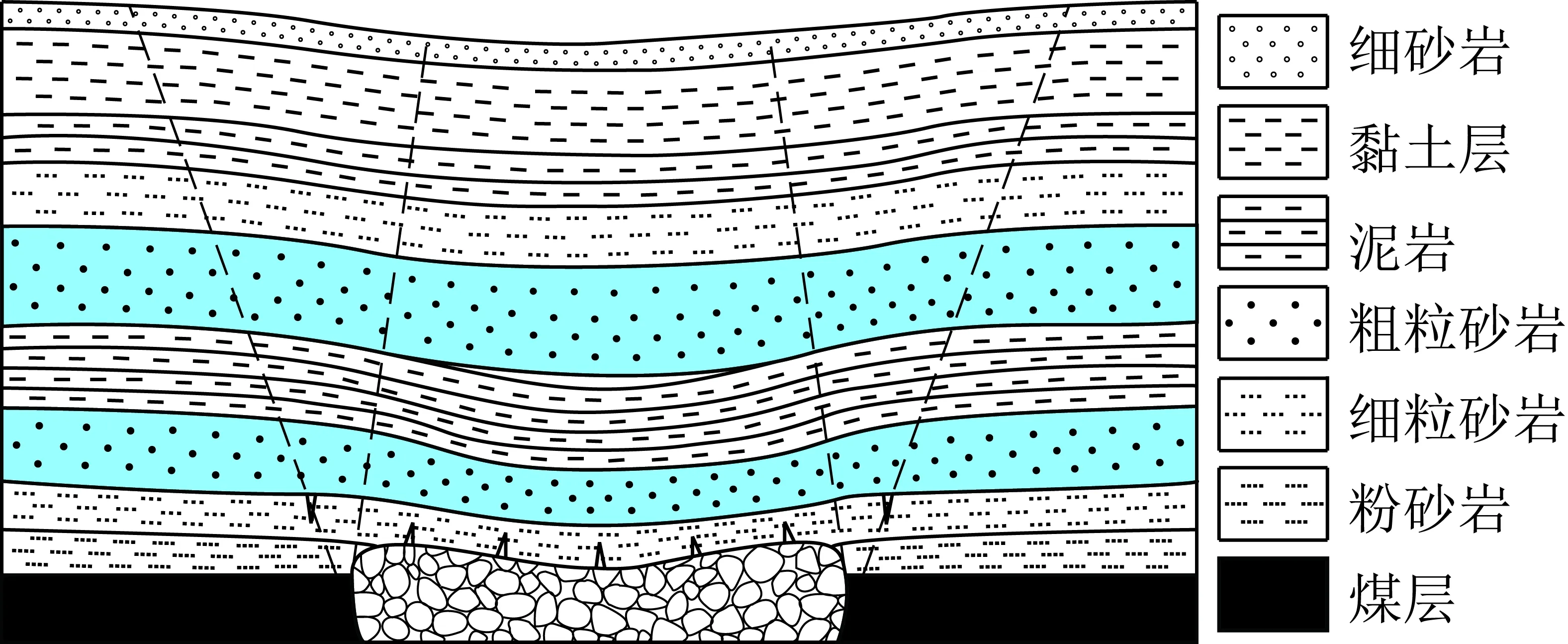

本模型以该煤矿1121工作面为地质原型,其主采煤层为2号煤层,煤厚4.3~5.8 m,平均5.3 m,煤层倾角5.3°~15.5°,平均8.5°,工作面走向长1 379 m,倾斜长302.5 m,工作面埋深180~350 m。2号煤直接顶为粉、细砂岩,厚度8~10 m。基本顶为直罗组下段下分层粗砂岩含水层。厚度14.66 ~ 47.17 m,平均厚度22.2 m。其上为7.0~25.5 m粉砂岩、泥岩,平均厚度20 m,为隔水层。再向上为厚29.07~41.76 m,平均厚度40.6 m的直罗组下段上分层粗砂岩含水层。研究区煤矿1121工作面顶板地质结构示意如图1所示,图中煤层上方深色为含水层,浅色为隔水层。

图1 研究区煤矿1121工作面顶板地质结构示意Fig.1 Schematic diagram of roof geological structure of 1121 working face in the study area coal mine

试验选择中国矿业大学矿山水害防治基础研究实验室的试验台,其规格为:200 cm×30 cm×150 cm。

结合模型架尺寸、地质原型尺寸以及常用模拟材料的物理力学性质参数,确定尺寸相似比为200,时间相似比为14.1,密度相似比为1.4~1.5。模型试验中地层与相似材料的参数见表1。

表1 模型试验中地层与相似材料参数Table 1 Values of formation and similar material parameters in model test

本次试验地层的相似材料配方通过无侧限抗压强度试验结合正交试验确定。最终使用砂、碳酸钙、水泥、石膏、膨润土、硅胶、凡士林、松香和石蜡按质量比配成模拟所需的细砂岩、中砂岩、粗砂岩、砾岩、泥岩和粉砂岩。相似材料模型材料配比见表2。

表2 模型试验中材料配比Table 2 Material ratio in model test

由于尺寸相似比选取为200,设置模拟煤层开采长度120 cm(对应实际为240 m),工作面推进方向上前后留对称煤柱长度40 cm(实际长度80 m),模拟地层主要包括一部分直接底板地层、煤层以及上覆基岩地层,为便于模拟开采煤层采用若干30 cm×5 cm×2.5 cm规格的木条于宽度方向上对接模拟,其余地层用已设计的相似材料模拟。

3.2 模型的开挖

煤层在开挖过程中,模型左右两侧分别留设40 cm(实际80 m)的边界煤柱以消除边界效应。根据相似理论可知时间相似常数为尺寸相似常数的平方根,即当尺寸相似常数为200时,时间比尺为14.14,实际开采中的一天约相当于模型开采中的1.7 h。实际煤层平均开采速度约为5 m/d,对应模型开采速度约为5 cm/(3 h)。开采总长度为120 cm(实际240 m),开挖时间间隔为3 h,则模型一共3 d开挖完毕。

3.3 模型的监测方案

传感器的布设范围圈定在导水裂隙带预估范围内,主要位于裂隙带,长度方向上分散布置,高度方向上布置于岩层厚度中央。因此在水平方向上布置5条监测线,每条监测线上的监测点个数分别有2,5,3,2和3个。对应竖向方向上也有5条监测线,每条监测线上的监测点个数分别有4,2,3,2和4个。15个监测点从预定的监测位置引出接在数据采集器上来监测覆岩在采动条件下的应力动态变化过程。监测点及监测线布置如图2所示。

图2 监测点布置Fig.2 Monitoring point layout drawing

在埋设传感器后,模型开挖前需要对微型压力传感器进行平衡-清零操作,以保证传感器采集数据前初始状态的相同,所以在模型开挖过程中监测的是应力相对于初始时的变化情况。

由于该传感器只能监测竖向应力,故本文中的应力仅指竖向应力,覆岩系统中的应力忽略横向应力。

3.4 模型的监测结果

覆岩应力受开采距离和空间分布的影响,其应力值不仅会随开采时间发生变化,也会由于位置不同而发生变化。因此可以分别从时间、空间2个方面对其进行分析。由于现实中试验条件所限,并不能对所有位置的应力变化情况进行监测。所以笔者仅对该模型中布置的15个监测点进行覆岩应力变化情况监测分析。

选取横向监测线2上的部分典型监测点的数据进行分析。由图3可知,应力受开采距离影响较大,覆岩内部应力呈现先增加后降低的趋势,应力的空间分布特征随开采距离增加呈现出一定的不均匀性。开切眼附近的监测点3应力变化不明显,是因为其始终位于左侧煤壁支撑影响区,位置固定,采动对其应力影响不大。从模型中部偏右的监测点6可以发现,随着开采距离的增加,应力也在增加,当开采至距监测点5 cm(实际10 m)位置时,采动应力达到了最大值,之后应力开始减小,说明应力显著影响区超前工作面5 cm(实际10 m)左右。终采线附近的监测点7显示随着开采距离的增加,应力一直处于增加阶段。

图3 横向监测线2上部分监测点应力随开采距离的变化Fig.3 Stress changes with mining distance in part of monitoring points of the second horizontal monitoring line

4 应力信息熵的结果与讨论

4.1 覆岩应力的动态演化

根据式(1),(2)对15个监测点的数据进行计算,得到相似材料模型覆岩系统中应力随开采距离变化的应力信息熵。由图4可知,随着开采距离的增加,应力信息熵呈波动上升态势,说明煤层开采导致覆岩系统的有序性减小,无序性增加。应力信息熵的最低值出现在开采至30 cm处,其值为2.551 6,最高值出现在开采至105 cm处,其值为3.481 6。根据应力信息熵的变化特征,可以将覆岩应力变化过程划分为3个阶段:第1阶段为开采10 ~45 cm,第2阶段为开采45 ~105 cm,第3阶段为开采105~120 cm。

图4 应力信息熵随开采距离的变化Fig.4 Stress information entropy changes with mining distance

应力信息熵经历了剧烈波动期、增长下降期、再增长再下降期。在第1阶段中,应力信息熵处在剧烈上下波动阶段,从刚开始10 cm处的2.643 9波动减少到30 cm处的最低值2.551 6,然后直线上升至40 cm处的阶段最大值2.978 9,后又略微下降。在第2阶段中,应力信息熵处于快速增长下降再增长阶段,从45 cm处的2.945 2快速上升至75 cm处的3.406 8,后从75 cm处的3.406 8下降至90 cm处的3.269 5。紧接着再次出现小幅增长后达到最大,从90 cm处的3.269 5上升至105 cm处的峰值3.481 6。在第3阶段中,从105 cm处的峰值3.481 6下降至120 cm处的3.354 4。

覆岩系统内部离层和导水裂隙带的发育情况引起了应力信息熵的变化。在第1阶段中,模型开挖 30~35 cm时,如图5(a)所示,直接顶粉砂岩发生初次破断垮落,可以确定初次来压步距为30~35 cm(实际60~70 m),最大垮落高度发育至模型直接顶粉砂岩与粗砂岩层面间,形成狭义离层,此阶段覆岩应力快速变化调整,采动裂隙开始衍生,对应的应力信息熵也在剧烈上下波动,称此阶段为应力信息熵的发生期。在第2阶段中,开挖至75 cm期间,如图5(b)所示,模型中导水裂隙带快速向上发育,发育高度约15 cm,对应位置为下直罗组下段粗砂岩与下直罗组泥岩分界处。此外,下直罗组上段粗砂岩与其下泥岩快速形成了覆岩中的离层,模型中覆岩离层形成高度约25 cm。说明应力信息熵处于快速上升时对应模型中的覆岩离层形成和导水裂隙带发育阶段。模型在开挖至90 cm时,离层形态与上一阶段基本一致。在模型开挖至100 cm时,导水裂隙带发育高度至24 cm,导水裂隙带发育至接近覆岩离层位置处,再次证明导水裂隙带的发育扩展导致应力信息熵的增大。在此阶段覆岩不断发育破坏,其系统中应力周期性调整,称为应力信息熵的扩展期。在第3阶段中,模型开挖至120 cm时,如图5(c)所示,显示先前覆岩中的离层被导水裂隙带完全沟通,离层空腔被上覆弯曲带地层压密,说明覆岩地层压密阶段裂隙闭合时应力信息熵处于下降阶段。此阶段覆岩破坏衰减,系统趋于稳定,称为应力信息熵的稳定期。

图5 相似材料模型开采过程Fig.5 Diagram of similar material model mining

相似材料模型中的初次来压步距为30~35 cm(实际60~70 m)。在初次来压期间,应力信息熵呈现无规律波动,接着在周期来压期间,应力信息熵周期性先增大后减小。

4.2 覆岩应力的空间演化

为了进一步了解模型覆岩系统中应力的空间演化,将模型中的监测点按照横向和竖向的位置关系建立6条监测线,所有监测线上的监测点个数在3~5个,如图2所示。不同采动距离下竖向监测线与横向监测线上应力信息熵的变化如图6所示。

图6 竖向和横向监测线上应力信息熵随开采距离的变化Fig.6 Stress information entropy changes with mining distance on vertical monitoring line and horizontal monitoring line

由图6(a)可知,在竖向监测线上,开切眼附近(竖向监测线1)的应力信息熵刚开采时最大,为1.746 5,随后开始波动减小,开采结束时的应力信息熵为1.243 7,小于初采动时的应力信息熵。这是由于初采动时,破坏了开切眼附近的应力平衡,造成此时覆岩系统呈现出较高的无序性,相应的此时应力信息熵也是最大的,由于工作面的向前推进,开采距离的增加,开切眼附近开始应力恢复,这时覆岩系统开始往有序的方向发展,所以最终开切眼附近的应力信息熵小于初采动时开切眼附近的应力信息熵。

位于模型中间位置的竖向监测线3采前采后应力信息熵基本相等,均在1.123 5左右。且开采至竖向监测线位置前后各20 cm处的应力信息熵剧烈波动变化,说明在空间上应力显著影响区与应力信息熵剧烈波动区具有一致性。未采到竖向监测线3期间的应力信息熵变化幅度大于采过竖向监测线3期间的变化幅度,说明覆岩系统初受扰动时的应力信息熵变化幅度较大,一旦经过充分扰动,其应力信息熵开始往有序方向发展。

终采线附近的应力信息熵(竖向监测线5)初采动时最小为0.680 8。随着煤层的开采,此区域的应力信息熵波动增大,越接近终采线附近应力信息熵越大,开采结束时为1.784 0。这种现象出现也是因为初采动时,终采线附近的覆岩系统还处于应力平衡状态,此时表现出较高的有序性,所以应力信息熵最小。随着煤层的开采,终采线附近的覆岩应力开始受到采动的影响,造成其无序性增大由此应力信息熵开始增大,所以最终终采线附近的应力信息熵大于其初采时。

终采线附近的应力信息熵变化幅度大于开切眼附近的应力信息熵变化幅度,说明覆岩一旦遭受采动破坏后,即使后期有应力恢复、裂隙闭合的过程,应力信息熵也恢复不到最初始的情况。而模型中间位置附近的应力信息熵在开采前后基本一致,说明覆岩的破坏程度是一致的。在第3阶段应力信息熵的稳定期,不同竖向监测线的应力信息熵均有明显的下降,表明最终阶段覆岩系统总体是趋于有序的,与图4的变化趋势一致。

由图6(b)可知,从横向监测线上来看,横向监测线2和横向监测线3的应力信息熵基本处于同一水平区间,但是在横向监测线5上的变化明显,并且出现3个峰值区间,分别对应开采距离25~35,60~75,90~110 cm。

横向监测线5上应力信息熵出现3个峰值区间,且应力信息熵的峰值随着开采的进行,越来越大。出现峰值表明覆岩系统中应力发生突变,应力与裂隙发育程度之间的相互影响导致了应力信息熵的剧烈波动。

横向监测线5的峰值期间多位于第2阶段应力信息熵的扩展期,少量位于第1阶段应力信息熵的发生期,在第3阶段应力信息熵的稳定期所有横向监测线的应力信息熵大致处于同一水平区间。说明在应力信息熵的扩展期裂隙发育最为强烈,其次为发生期,稳定期最为稳定。

4.3 应力信息熵与水害辨识

由地质条件可知,研究区煤矿的水文地质类型为复杂型,2煤顶板直接充水水源来自侏罗系直罗组下段砂岩含水层。实际工作面4次明显的突水情况,可对应于3个关键的工作面平均推进距离:60 m(前2次),120 m(第3次),180 m(第4次,最大涌水量为3 000 m3/h)。通过对工作面4次突水分析,为基本顶周期来压顶板大面积垮落后突水,呈现周期性特征,突水位置与基本顶周期性垮塌步距基本一致,约为60 m左右。当工作面回采后,顶板破坏,离层空间逐渐形成,上、下分层粗砂岩含水层水顺着导水裂隙带涌入井下,矿井涌水正常。此时泥岩隔水层遇水膨胀、松散,逐渐填堵了导水裂隙,类似于“再造隔水层”,使得离层成为了可以储水的地质体,直罗组粗砂岩含水层虽然渗透性较弱。但是其具有孔隙水的特征,一旦可储水的离层空间形成,地下水通过原生裂隙、孔隙充填到离层空间,使得离层成为了一个相对稳定的“储水体”。此时整个地层处于平衡状态,随着工作面的继续推进,顶板破坏强度加大,覆岩中应力的不断变化,采动裂隙不断变形、延展进而贯通,最终形成沟通上部储水体的导水通道,离层水瞬间溃入工作面,造成突水。

实际工程中研究区发生突水情况大部分位于工作面推进至90~210 m期间,且最大一次突水为工作面推进至180 m时,此次突水最大涌水量为3 000 m3/h并造成工作面停产7个月。换算成模型推进距离,在应力信息熵的扩展期,此阶段由于覆岩中应力的不断变化,采动裂隙不断变形、延展进而贯通,最终形成沟通上部含水层的导水通道而造成突水,是矿井水害发生的危险期。

突水水源、导水通道以及采掘活动是矿井突水发生的潜在致灾危险源[19-20]。通过对矿井水害致灾危险源进行辨识,揭示导水通道的形成阶段,确定矿井水害发生的危险期,及时采取防治措施,避免水害事故的发生。

5 结 论

(1)应力信息熵的研究为采动覆岩应力的定量评价提供一种新的研究途径。用应力信息熵研究采动覆岩应力的演化规律,为建立应力信息熵的变化与采动裂隙演化之间的关系创造了条件,从而为导水通道的形成与水害危险源辨识奠定了基础。

(2)依据应力信息熵的演化特征,将其划分为3个阶段,分别为发生期、扩展期和稳定期。在应力信息熵的发生期,覆岩系统应力快速变化调整,采动裂隙开始衍生,应力信息熵剧烈波动。在应力信息熵的扩展期,覆岩系统应力周期性调整,采动裂隙大量发育,应力信息熵周期性增大,并有峰值出现。在应力信息熵的稳定期,覆岩系统应力趋于稳定,采动裂隙闭合,应力信息熵不断减小。

(3)从应力信息熵变化来看,开采导致整个覆岩系统的有序性减小,应力信息熵增大。当离层产生以及导水裂隙带发育时,应力信息熵增大;当裂隙闭合时,应力信息熵相应减小。

(4)对不同空间中的应力信息熵进行研究。研究结果表明,从竖向监测线来看,开切眼附近的应力信息熵随着工作面的推进波动减小,终采线附近的应力信息熵随着工作面的推进波动增大,中间位置的应力信息熵在开采前后基本一致。从横向监测线来看,在应力信息熵的扩展期裂隙发育最为强烈。

(5)通过对矿井水害致灾危险源进行辨识,揭示导水通道的形成阶段。在相似材料模型开挖至45~105 cm期间为应力信息熵的扩展期,此阶段导水通道形成。研究区工程实例表明应力信息熵的扩展期与水害发生的危险期的具有一致性,在此阶段及时采取防治措施,避免水害事故的发生。