江西香炉山外围角岩型白钨矿成矿地质特征及控矿因素分析

2021-10-25孔凡斌温润涛屈亚灿程冰冰汪国华

孔凡斌,温润涛,屈亚灿,程冰冰,汪国华

(1.江西省地质局赣西北大队,江西 九江 332000;2.江西省修水香炉山钨业有限责任公司,江西 九江 332400)

香炉山外围白钨矿位于江西省修水县西北部,下扬子地块九岭逆冲隆起带之幕阜山凸起西段,主要覆盖洞下至官塘尖地区,包含大岩下、张天罗、形坪3个矿床,属于角岩型白钨矿床。研究主要以大岩下矿床作为典型矿床进行重点论述。学者已从不同方面对香炉山钨矿床进行过研究,但对其外围钨矿床则研究甚少。近年来,该区钨矿勘查工作取得了较大进展和新认识。综合现阶段勘查研究成果,发现区内岩浆活动频繁,角岩化、硅化、云英岩化较为普遍,成矿条件优越。同时,香炉山外围角岩型白钨矿矿化分布规律颇具特色,有别于赣北地区以往发现的大湖塘蚀变花岗岩型钨矿、昆山石英细脉带型钨矿以及朱溪夕卡岩型钨矿等。研究以近年来开展的香炉山外围地质勘查项目为依托,结合找矿实践成果,拟对香炉山外围找矿新进展进行论述。通过分析白钨矿床成矿规律、总结找矿标志,有利于对矿区深部及外围的找矿勘查工作提供依据,对拓宽找矿思路、明确找矿方向、探讨矿床成因及其成矿模式均具有重要意义。

1 区域成矿条件

1.1 区域地层

区域地层从元古宙—新生代皆有分布,由基底和盖层两部分组成。基底为新元古界青白口系下部双桥山群浅变质的砂岩、板岩夹火山碎屑岩、火山熔岩。盖层由南华系、震旦系、寒武系、奥陶系、志留系、泥盆系、石炭系、白垩系、第四系等组成[1]。

1.2 区域构造

研究区位于扬子陆块的下扬子地块西部,属于江南东部隆起带九岭逆冲隆起[2]。区内褶皱、断裂比较发育,总体为一大型复式向斜的南翼,由一系列向东散开的帚状构造组成。南部为短轴褶皱带,中部为侏罗山式长条形褶皱,北部为与基底断裂活动有关的复杂褶皱。断裂构造除少数深大断裂外,多为盖层断裂。主要为燕山期断裂,包括码头—九宫山断裂带、铜鼓-瑞昌断裂带。

1.3 区域岩浆岩

岩浆活动较频繁,侵入岩类广泛分布。在岩石类型上,以酸性-中酸性花岗岩类的广布为主要特征。矿区主要为江南中东段侵入岩带,属九岭序列、石花尖序列花岗岩组合。早白垩世S型花岗岩类,在江西北部构成醒目的近东西向岩带,与钨锡成矿密切。该区鹅湖序列花岗岩类构成九宫山—鹅湖花岗岩亚带,包括赣湘、赣鄂交界的太阳山、九宫山等岩体,岩性主要为花岗闪长岩和黑云母花岗岩类,矿区的高湖、香炉山等岩株即产于其内。

1.4 区域矿产特征

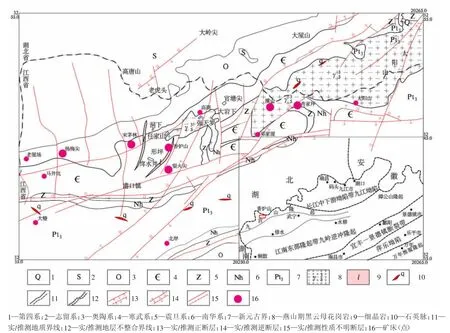

区域矿产主要集中分布于九宫山—鄣公山钨锡金多金属成矿带内[3],其周边主要矿床有望火尖钨矿、横山铅锌多金属矿、宋茅林金银多金属矿等,矿床类型复杂,主要有蚀变花岗岩型、斑岩型、夕卡岩型、角岩型、石英细脉带型、石英大脉型、构造蚀变带型等,矿区属于角岩型钨多金属矿床(图1)。

图1 区域地质矿产图Fig.1 Regional geology and mineral resources map

2 矿区地质特征

2.1 地层

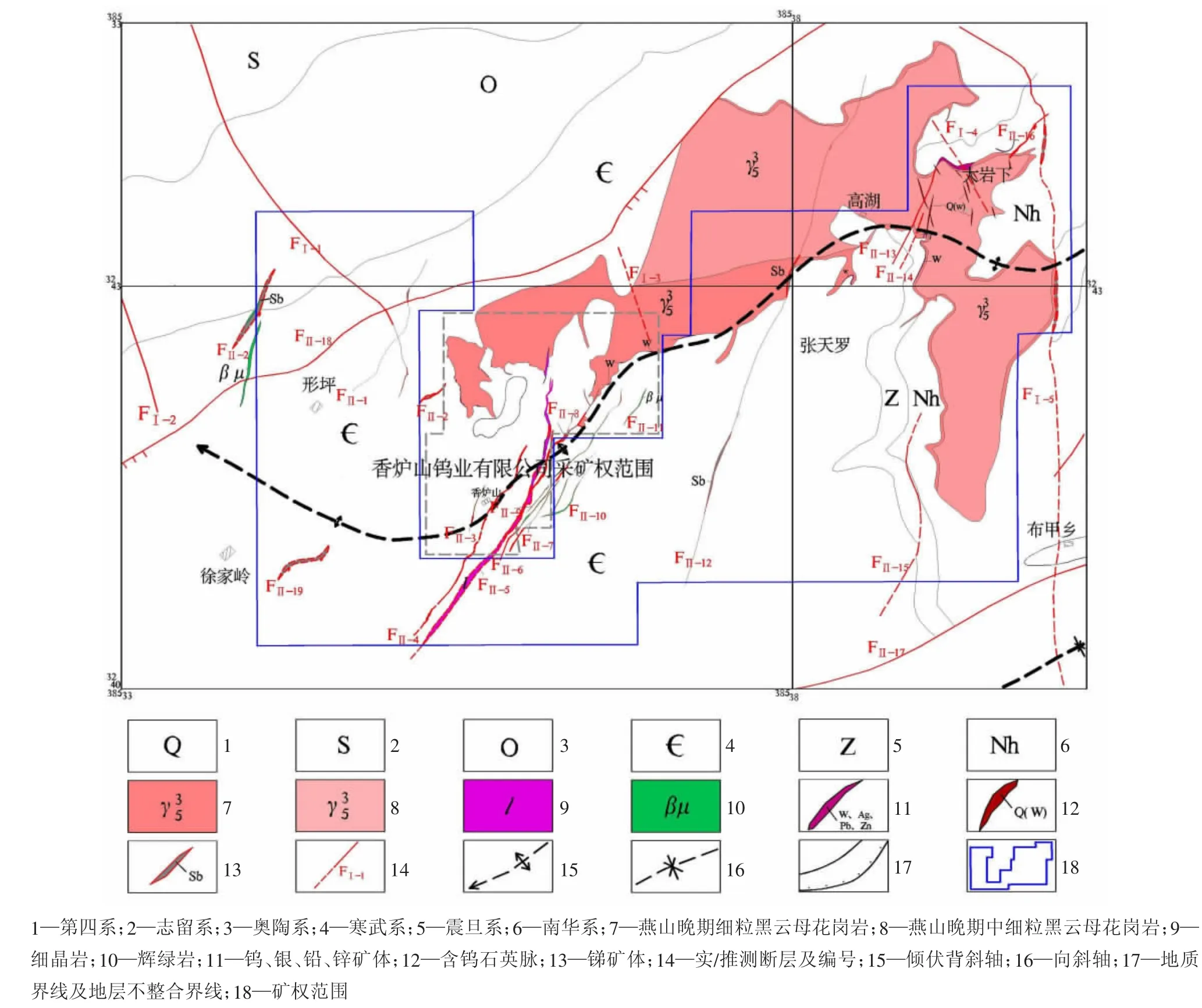

矿区地层由南华系下统莲沱组(Nh1l)和上统南沱组(Nh3n)、震旦系下统陡山沱组(Z1d)和上统灯影组(Z2d)、寒武系下统荷塘组(∈0-1h)和观音堂组(∈1g)、寒武系中统杨柳岗组(∈2y)、寒武系上统华严寺组(∈3hy)和西阳山组(∈3x)、奥陶系下统印渚埠组(O1y)和宁国组(O1-2n)、奥陶系中上统胡乐组(O2-3hl)和上统砚瓦山组(O3yw)、志留系下统梨树窝组(S1l)及第四系组成(图2)。

图2 矿区地质简图Fig.2 Geological diagram of mining area

矿区大部分岩石受热接触变质作用,多蚀变为角岩及角岩化岩石、大理岩,少部分碳酸盐岩接触交代变质形成夕卡岩。矿区有利成矿地层主要为南沱组、陡山沱组、灯影组、荷塘组。

南沱组(Nh3n):地表出露于大岩下矿段东南部,岩性主要为薄层状含砾粉砂质泥岩、冰碛角砾岩、含砾粉砂岩,经热接触变质作用已成石英云母角岩、长石云母角岩,岩层中偶见白钨矿化,形成少量单工程控制的小矿体。

陡山沱组(Z1d):地表出露于大岩下矿段东南部,岩性主要为含炭质页(泥)岩夹不纯灰岩,多受热变质为角岩。

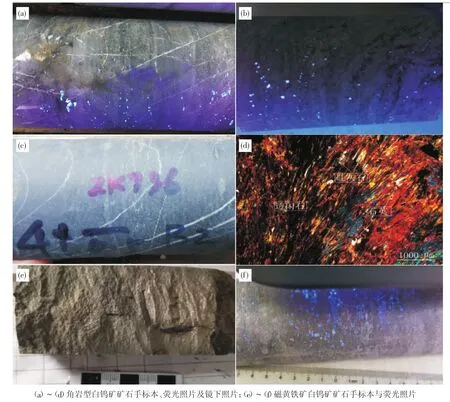

灯影组(Z2d):地表出露于大岩下矿段东南部,岩性主要为中厚-厚层状条带状含炭含泥硅质岩,下部夹硅泥质灰岩,与薄层硅质岩、页岩互层。白钨矿多呈稀疏浸染状、条带状分布,在73线、75线底部硅泥质灰岩见厚大稠密浸染状白钨矿矿体,并发育大量磁黄铁矿(图3)。

图3 大岩下灯影组角岩型白钨矿Fig.3 Hornblende of Dengying formation in Dayanxia

荷塘组(∈0-1h):地表出露于大岩下矿段中北部,岩性主要为炭质泥(页)岩,底部含薄层状或条带状硅质岩,为Z2d分界标志。顶部常夹1~3层厚度小于1.5 m的泥质灰岩,为观音堂组(∈1g)分界标志,厚度大于65 m。岩石中基本不具白钨矿化,但岩石中炭质、泥质的致密性对矿液具有较好的屏蔽作用,为成矿提供了良好的生成环境(大岩下69线、73线、75线较为典型)。

2.2 构造

矿区内构造主要有褶皱构造、断裂-层间破碎带构造、岩体接触带构造。其中褶皱构造以北东向香炉山—太阳山背斜及其次级北北东向系列背、向斜为特征;断裂构造主要有北东向和北西向两组,其中北东向断裂对本区矿床或矿体的控制作用较北西向断裂明显。

2.2.1 褶 皱

香炉山—太阳山背斜在成岩-成矿过程中起着主导作用,使岩体、矿体形态与背斜构造高度协调。背斜长大于8 km,东至太阳山为太阳山花岗岩体所截,向西倾伏于戽水井,北西西方向偏转。总体呈北东向(55°)展布,属宽缓型倾伏背斜,宽度 3~4 km,倾伏角 10°~25°,两翼岩层倾角 10°~35°,南翼略陡,核部产状近乎水平,枢纽呈正弦曲线起伏,倾角小于10°。震旦系构成核部,翼部由寒武系构成,由于花岗岩侵位于核部,褶皱两翼岩石多遭受热接触变质成为角岩或角岩化岩石、大理岩。

2.2.2 断裂

根据展布方向及力学性质,可将区内断裂划分为北东向与北西向两组,以北东向为主,北西向次之。

北西向断裂:编号FⅠ-1~FⅠ-5。主要分布在矿区西部及北部,切割Z1—∈2地层,走向多为北北西(FⅠ-5呈近南北向),长 80~580 m,宽 0~6.8 m;倾向南西西,局部反倾,倾角45°~88°。构造面平直、弯曲并存,局部见角砾岩,属压扭性断裂。

北东向断裂:编号FⅡ-1~FⅡ-19。主要分布在背斜南东翼、矿区北西侧,长100~1 860 m,宽0~15 m;倾向南东东,局部反倾,倾角47°~84°。断面缓波状,常见碎裂岩透镜体,属压扭性断裂。该组断裂常充填有后期脉岩,常见切割矿体,为成矿后岩脉,部分脉岩(细晶岩)边缘尚见少量钨矿体和铅锌银矿体。

2.2.3 层间破碎带

主要发育在岩体与围岩接触带外侧,常见白钨矿体充填。远离岩体接触带的层间破碎带保存较好。破碎带内岩石破碎,发育破劈理、透镜体,有较强的硅化、绿泥石化、白钨矿化。层间破碎带是区内主要的控矿构造之一,如大岩下ⅡW矿体。

2.2.4 岩体接触带

在岩体顶部接触带一般较为平缓,边部则较陡,呈锯齿状。接触带构造是区内最主要的控矿构造之一,大岩下ⅠW矿体产于接触带中或其附近,岩体顶部接触带控制的矿体一般厚度大、品位高;大岩下灯影组含钙硅质岩及陡山沱组钙质页岩的接触带上生成角岩、硅质岩白钨矿,少见夕卡岩白钨矿。

2.3 岩浆岩

区内发育燕山期花岗岩,由西向东有高湖岩体、太阳山岩体。高湖岩体出露面积约4.0 km2,由北东向南西沿背斜轴部上侵,边界面与围岩层理面近于平行,岩性为中粒或中细粒黑云母花岗岩,具云英岩化、硅化及白钨矿化。太阳山岩体规模较大,其主体位于矿区东侧,岩性为斑状中粒或中细粒黑云母花岗岩,具绿泥石化、绢云母化、高岭土化。

脉岩主要细晶岩、辉绿岩,分布在香炉山背斜以南,北北东-北东向成群产出,倾向南东为主,倾角大于70°,宽2~15 m,长数百米至3 000 m。细晶岩斜切地层、岩体、矿体,但未影响其完整性。细晶岩边缘局部见有规模较小的钨矿体和铅锌银矿体;辉绿岩斜切地层,与岩体、矿体关系不清。

前人研究表明,高湖岩体与太阳山岩体均形成于白垩世(125.9~131.1 Ma)[4-6],系同源不同期侵入。

2.4 围岩蚀变

区内岩石普遍遭受热接触变质和接触交代变质作用,其中热接触变质较早且范围最大,而接触交代变质范围相对较小但更强烈,并在侵入接触的内外带形成不同类型的蚀变岩石。主要蚀变类型有角岩化、夕卡岩化、云英岩化和硅化,钾长石化、黑云母化、绿帘石化、方解石化、萤石化等次之。

因围岩成分差异而发生不同类型围岩蚀变,在灯影组硅质岩与陡山沱组泥岩中以角岩化为主,局部叠加有硅化,灯影组夹不纯灰岩而发生夕卡岩化,岩体内接触带则以云英岩化和硅化、钾长石化、黑云母化、绿帘石化为特征。矿化和蚀变的分布范围,受燕山期花岗岩控制,主要集中在花岗岩枝顶部侵入接触内外带。

3 矿床特征

3.1 矿体特征

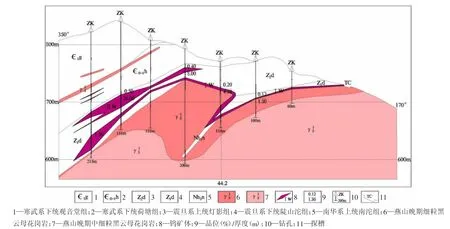

全区共圈定工业矿体35个(含单线单工程控制矿体),其中主要矿体8个(WO3资源量大于1 000 t),包括大岩下ⅠW、ⅡW,张天罗ⅠW、ⅡW,形坪1W、5W、6W、7W,矿体主要呈层状、似层状,少量呈透镜状。大岩下矿体主要分布69线~75线,主要赋存于灯影组含钙硅质岩与陡山沱组含碳含硅含钙泥岩夹灰岩中,以角岩型白钨矿体为主,仅73线、75线底部见夕卡岩型白钨矿体。主要矿体有ⅠW、ⅡW等两个钨矿体,次要矿体有ⅢW、ⅣW等两个钨矿体。ⅠW矿体规模最大(资源量占比约60%),主要受接触带控制,局部岩体陡倾部位受层间破碎带控制,呈北东向展布,走向长800 m,倾斜长600 m,矿体侵伏随花岗岩岩体变化较大,倾伏角1°~40°,埋深0~66 m,矿头标高592~744 m。矿体呈似层状、透镜状,北端最厚,往南侧变薄,厚度变化系数为111%。矿石中WO3品位一般为0.08%~0.96%,平均0.28%,品位变化系数76%。ⅡW矿体规模次之(资源量占比约35%),受层间破碎带控制,呈北东向展布,走向长 700 m,倾斜长 330 m,倾伏角 2°~33°,埋深 0~115 m,矿头标高616~752 m。矿体呈似层状、扁豆状,厚度变化系数为107%。矿石中WO3品位一般为0.08%~0.90%,平均0.26%,品位变化系数83%。ⅢW、ⅣW等次要矿体规模较小,分布于岩体坳部接触带内(图 4)。

图4 大岩下典型剖面ⅠW、ⅡW矿体特征Fig.4 Characteristic map of ⅠW and ⅡW orebodies in typical section of Dayanxia

3.2 矿石特征与矿石类型

矿石结构主要为粒状结构、填隙结构、熔蚀结构及叶片状结构。

矿石构造主要有浸染-条纹条带状构造,次为不规则团块状构造,微脉状构造。

矿石的主要组分为钨,伴生组分有铜、铅、锌、硫、金、银、铋、镓等。

矿石类型主要为角岩白钨矿矿石、少量夕卡岩白钨矿矿石与花岗岩白钨矿矿石。

4 控矿因素及找矿标志

4.1 控矿因素

4.1.1 地层控矿

矿区围岩主要是含炭泥钙质岩类,其对成矿的控制作用主要表现为以下三个方面[7-9]:

(1)围岩中所含钙质,是白钨矿的有效沉淀剂,厚大白钨矿体多产于花岗岩与钙质岩石接触带上。

(2)对成矿的屏蔽作用。炭泥质岩岩石化学性质相对灰岩和灰质泥岩要不活泼的多,且岩石致密渗透率低形成成矿流体迁移的格挡层作用,使成矿流体被封存或限制在一定空间内与围岩进行充分的交代作用,围岩中的Ca被充分活化与钨酸结合形成白钨矿沉淀成矿。

(3)围岩的性质决定了矿石类型和矿体规模。如陡山沱组钙质泥岩变质形成的钙硅角岩类围岩,岩石中主要见稀疏的浸染状白钨矿;陡山沱组底部泥质灰岩夹层变质形成夕卡岩,岩石中富含硫化物,见稠密的浸染状白钨矿。

4.1.2 岩浆岩控矿

岩体对成矿的控制作用主要表现在三个方面:其一,岩浆本身富集某些成矿元素,据香炉山矿区分析资料的统计,区内黑云母花岗岩含钨30×10-6、锌100×10-6、铅 44×10-6、铜 39×10-6、银 2×10-6,其含量是世界同类酸性岩体平均值的2~40倍[10]。岩浆的侵入源源不断地带来成矿物质,在为该区成矿提供了物质保障的同时,其热力作用促使地下热水溶解地壳上部地层中分散的成矿元素,使成矿元素迁移和富集,进一步为成矿提供了物质来源。其二,岩浆的侵位作用成生接触带构造及层间破碎带构造,并强化香炉山-太阳山背斜的虚脱空间,为矿液迁移、富集、沉淀提供了良好的场所。其三,岩浆的侵入使围岩发生热接触变质,导致接触带围岩粒度变粗,孔隙增大,进一步为矿液的渗透、充填、交代成矿提供了有利条件[11]。

4.1.3 构造控矿

(1)褶皱构造:通过褶皱运动或已经形成的褶皱构造,提供有利的成矿条件。矿区为高-中温热液充填-交代矿床,矿体赋存于背斜核部岩体接触带与围岩层间破碎带中[12]。矿体的形成与空间分布主要受背斜构造及其派生的次级构造与层间虚脱空间控制。

(2)断裂构造:矿区内各方向的断裂构造,多为香炉山-太阳山背斜的次生构造,其中北东向断裂构造、层间破碎带与成岩、成矿作用关系较为密切。

(3)层间破碎带:“S”型重熔花岗岩侵位于香炉山-太阳山背斜或其次级背斜核部,导致围岩岩层弯曲变形、破碎剥落,形成层间挤压破碎构造带,该破碎带多发育于岩石学性质差异较大的两种地层之间,矿区震旦系各岩组之间及震旦系与寒武系地层之间尤为发育。层间破碎带构造为矿液的运移、富集、沉积提供了良好的场所。

(4)接触带构造:高湖岩体上侵产生的挤压、热胀冷缩作用,使接触带内外控岩构造更加扩展或发生断裂虚脱或产生新断裂裂隙。

4.2 找矿标志

综合现有勘查及研究成果资料[13-14],总结出寻找该类白钨矿床的找矿标志。

(1)地层岩性标志:含炭、硅、泥质,具条纹条带薄层夹中厚层状灰岩,是生成本区接触变质(交代)角岩型白钨矿床的重要岩性条件。

(2)构造标志:北东东向背斜及与北东向次级构造叠加交汇处,岩体接触带、层间破碎带等均是良好的容矿空间。

(3)燕山晚期黑云母花岗岩体标志:花岗岩偏碱性,富含钨等成矿元素,燕山晚期“S”型花岗岩体是找寻白钨矿床主要的直接标志。

(4)蚀变标志:角岩化、硅化揭示深部有隐伏岩体或矿体存在,因此是寻找接触变质(交代)角岩型白钨矿床的有效标志。

(5)矿化标志:围岩中含有的硫化物磁黄铁矿,引起不规则或较规则低磁异常,可作为含矿接触带的间接标志。

5 结论

在多种地质条件的共同作用下,香炉山外围形成了大型的接触变质(交代)角岩型白钨矿床。矿床控矿因素有地层、构造、岩浆岩、蚀变等。通过将大岩下矿床作为典型展开的研究发现,控矿主因是:提供热能和成矿物质的燕山期花岗岩-成矿母岩;有利的容矿构造-层间破碎带、岩体接触带;有利的蚀变-角岩化(角岩)。其他因素可作为间接辅助找矿标志。矿床的成生、富集受诸多因素影响,勘查工作成果与总结的找矿标志比较吻合,矿区沿北东向构造带的找矿潜力较大,为寻找同类型的白钨矿具有重要的指示借鉴作用。