中国民事判决预决事实效力的实证研究

2021-10-21吴佳祺

吴佳祺

(苏州大学 王健法学院,江苏 苏州215000)

通说认为,预决事实是指法院作出的生效裁判或仲裁机构作出的生效裁决所确认的基本事实。①它作为中国民事诉讼法的一项重要免证事实,减轻了举证一方当事人的证明负担,保障了法院前后判决的一致性。对于预决事实,立法要求当事人提供的证据的证明力要足以推翻该事实,或者证明相反事实成立的,才产生否定预决效力的法律效果。但是应然来看,只有充分给予当事人程序保障、经过双方当事人法庭上激烈的攻击防御且属于本案核心争议焦点的基本事实,才应当被赋予无需证明的效力。主张预决事实的适用会产生何种法律效果?后诉审理法院如何适用前诉生效判决所确认的基本事实?如何界定民事判决书中预决事实的涵盖范围,是否包括判决理由中认定的事实部分?预决事实能否在后诉中直接予以认定或推翻?“足以推翻”与“经法定程序撤销或改判”是否可以等同?以这些问题为导引,本文拟通过规范层面和实务操作对“民事判决预决事实效力”予以检讨。

一、民事判决预决事实效力的相关规范梳理

(一)立法脉络

中国最早关于预决事实的规定出现在最高人民法院于1992年出台的《关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>若干问题的意见》(以下简称《民诉法意见》,现已废止)第75条,后又于2002年出台了《关于民事诉讼证据的若干规定》(以下简称《旧证据规定》)。其中第9条第1款在《民诉法意见》第75条的基础上,增加了“预决事实的来源包括仲裁机构的生效裁决”和“前款规定,当事人有相反证据足以推翻的除外”的内容。最高人民法院于2015年颁布的《关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》(以下简称《民诉法解释》)第93条几乎照搬《旧证据规定》第9条第1款规定,并在2019年新修订的《关于民事诉讼证据的若干规定》(以下简称《新证据规定》)第10条第1款第6项将“已为人民法院生效裁判所确认的事实”限缩为“基本事实”。

(二)立法认识

中国立法虽一定程度承认了预决效力,但并未具体明确效力来源。2002年《旧证据规定》出台时认为预决事实的效力源于既判力,2015年的《民诉法解释》出台时,认为预决事实的效力源于公文书的证明力[1];最高人民法院民事审判第一庭对《新证据规定》的释义中,认为预决事实之所以无需举证是源于法院依据正当程序所查明的事实以及生效判决的法律约束力[2]。由此可以看出,中国立法认识在不断变化,甚至存在与《新证据规定》第10条第2款规定相矛盾的司法解释。比如《最高人民法院关于规范人民法院再审立案的若干意见(试行)》(以下简称《再审意见》)第8条第4项的规定限制了当事人在后诉中用相反证据推翻前诉生效判决的可能,否则由此导致矛盾裁判的,则对方当事人可以此作为再审事由申请再审以求救济。

(三)理论争议

《新证据规定》第10条第1款第6项法条中涉及两个概念:一是预决事实,二是预决效力。学界对于预决事实没有争议,只是称谓不一,但本质相同。正如前文所述,中国立法认识在不断变化,学者秉持观点亦之。目前中国学者们对于预决效力的认识主要有4种观点:(1)预决效力等同于公文书证规则下的免证效力。[3]即由于公文书具有较高的证明力,因此主张预决事实适用的一方当事人举证责任较轻。(2)预决效力本质为既判力的遮断效[4]。即在任何情况下后诉当事人不得再对已确认事实提出异议,禁止后诉法院作出与前诉生效判决不一致的事实认定,禁止作出矛盾判决。(3)只赋予判决主文以既判力,判决理由认定的事实不具有任何效力。[5]持此观点的学者认为,为了弥补预决效力的不足,可以借鉴《最高人民法院关于行政诉讼证据的若干规定》第70条规定。(4)将预决事实理解为司法认知。司法认知是指法院对当事人无须举证的待证事实和法律规范的真实性予以认可,并将其作为裁判依据。但有些生效判决可能存在错误,故用司法认知来解释生效判决确认的事实无须举证并不妥当。[6]

二、民事判决预决事实效力的实证考察

(一)具体适用规则

由于民事诉讼法对预决事实效力缺乏清楚的规则指引,司法解释之间也没有考虑规则的内在一致性,以至于产生矛盾,也为法官恣意裁判创造了机会。笔者对检索到的实务案例进行总结归纳后发现,后诉法院对于预决事实的处理方式与理论界观点如出一辙,主张适用预决事实所产生的法律效果呈现不同态势(表1)。②

表1 主张适用预决事实所产生的法律效果

(二)案例评析

案例一:一般而言,承担举证责任的一方当事人提供的证据要达到高度盖然性,法院才会认可该待证事实为真;而不承担证明责任的一方当事人提出的相反证据足以反驳,使待证事实真伪不明即可。但在后诉涉及预决事实的情况下,待证事实被默认为存在,本应举证一方只需提出该预决事实,剩下的证明责任即转移给反驳的另一方当事人提出足以推翻该事实的证据才可以否认该预决事实,否则,在待证事实为真或待证事实真伪不明时,提出反驳的当事人均要承担败诉的不利后果。简言之,预决事实的提出产生了客观证明责任倒置的法律后果。

案例二:从法院的说理可以看出,法院将预决效力等同于既判力。在原生效判决未依法定程序撤销或改判的情形下,即使当事人有足以推翻原生效判决的新证据,既判力是绝对不允许推翻的,法院也应受前诉生效判决既判力的约束从而作出同一认定。[7]

案例三和四:这反映了中国司法实务中预决效力的绝对性和相对性并存的状态。从案例三可以看出,采取预决事实具有绝对性观点的法官认为,当事人只需要提供可以证明该事实已经被前诉法院所确认的生效法律文书,即举证完成且不可被另一方当事人推翻。而预决事实的相对效力,关键在于后诉案件是否有相反证据足以推翻。在后诉审理中,若无相反证据的,法院应该作出与预决事实相一致的认定;若有相反证据足以推翻的,法院应当重新作出事实认定。笔者认为,绝对预决效力易对当事人造成裁判突袭,违背程序公正原则;而相对预决效力赋予了法院对于预决事实更加灵活的处置权,兼顾了公正与效率。

案例五:从法院说理可以看出,后诉审理并不是完全按照预决事实来认定的。《新证据规定》第10条第1款第6项将“事实”限定为“基本事实”。对于“基本事实”的理解,从笔者检索到的案例来看,法院参照了《民诉法解释》第335条规定来理解,即可以用来确定案件性质、当事人主体资格、民事权利义务等对原裁判结果有实质性影响且无相反证据足以推翻的事实。后诉法院在审理中论证不适用前诉判决的理由提及了当事人以及争议的诉讼标的都不同,故后诉法院不能直接适用前诉判决,而须根据事实和法律并结合本案证据,在后诉中独立判断。

三、中国司法实务中关于预决事实效力认定存在的问题

(一)判决书中关于预决事实的认定没有统一标准

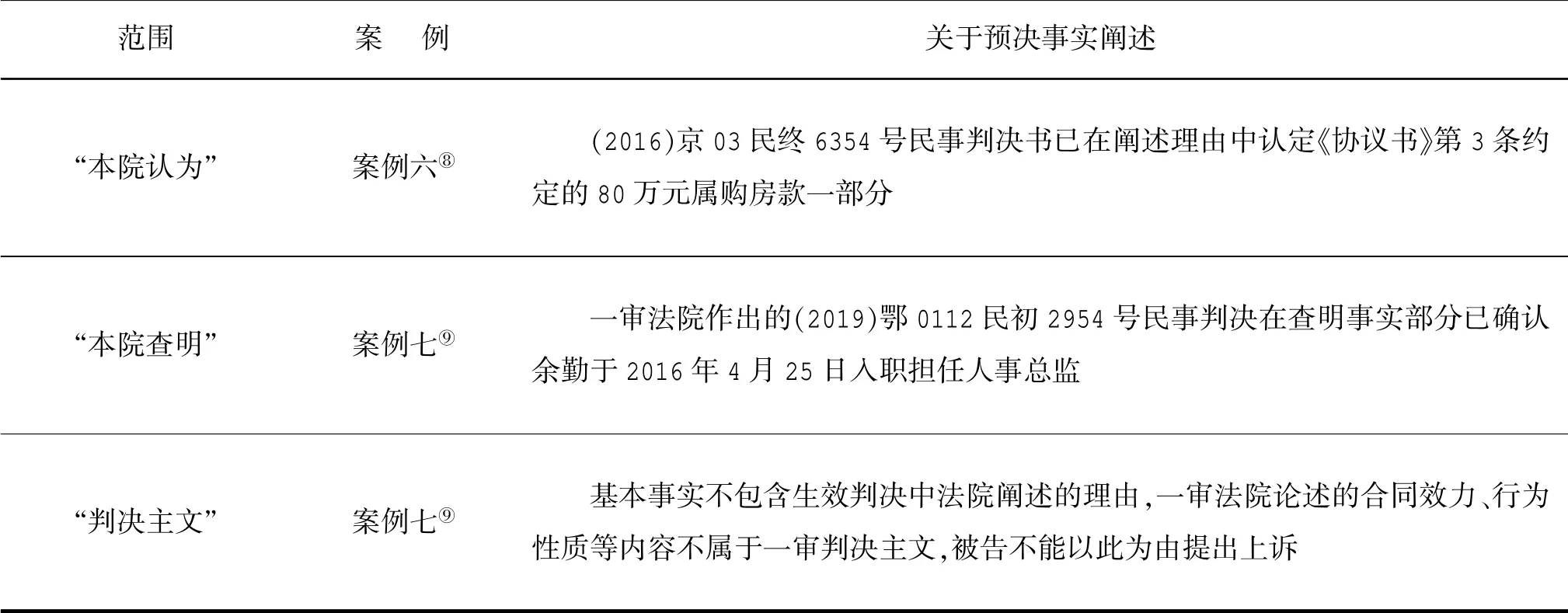

“法院查明、本院认为、判决主文”三部分被认为是民事判决书中的重要组成部分。《新证据规定》只是笼统规定预决事实可以作为免证事实,这赋予了法官对于适用前诉判决书中的哪一部分事实认定有较大的自由裁量权。笔者通过检索的案例发现,法院就预决事实在判决书中的认定做法各异(表2)。

表2 民事判决书中关于预决事实的认定范围

(二)预决事实的证明标准不统一导致司法乱象

根据盖然性理论,预决事实由于具备极高证明力因此可免于举证证明,但其是否接近客观真实,取决于当事人是否已获得充分的攻击防御机会。预决事实对后诉的待证事实是否有证明力实务认定不一,法院审查判断“足以推翻”的标准是什么?“足以推翻”和“经法定程序予以撤销或改判”是否可以划等号?笔者将从两个案例来展开论证。

案例九⑪:虽然前诉法院作出第三人乙为案涉房屋承租人的事实认定,但前诉案件争议焦点并非乙是否为案涉租赁合同的签约主体,甲亦未作为案件当事人参加前诉,现甲提供的证据“合同1”足以推翻前诉生效判决确认乙为案涉房屋承租人的事实。故预决事实对本案争议的待证事实并非具有当然证明力,若当事人有足够证据推翻预决事实,则该事实在后诉中直接不予认定。

案例十⑫:前诉法院已确认原告甲公司工作人员乙、丙具有向被告丁购买鸡蛋的职务行为,原被告之间存在真实的买卖合同关系,现丁未提供证据证明前述生效判决业已按照法定程序被撤销或改判,故预决事实对本案待证事实具有证明力,不能在后诉中予以推翻。

从上述两个案例中,我们可以发现,预决事实对后诉的待证事实是否有证明力没有统一的认定标准。《新证据规定》第10条第2款规定区分了对不同的免证事实应达到“足以反驳”和“足以推翻”两种不同的标准。“反驳”和“推翻”分别是指当事人需要承担提供反证的责任以及提供本证的责任,[1]区别在于“反驳”要求当事人提出的证据应动摇法官心证,承担反证证明责任;“推翻”则要求当事人提供的证据对相反事实成立进行证明,承担本证证明责任,产生证明责任倒置的法律效果。[8]但实际情况却是有些法官陷入了“在前诉生效判决未经法定程序撤销或改判,预决事实对后诉具有直接的证明力,当事人和法院都要受到约束”的思维误区。这背后暗含的原理是“有相反证据足以推翻”与“生效判决按法定程序撤销或改判”划等号,实为提高了证明标准,加重当事人的举证负担,某种意义上剥夺了当事人提供相反证据来推翻生效判决的可能性。

(三)判决书中关于预决事实的表述不规范

笔者从检索到的案例里发现,由于某些法官素质能力不高导致在判决理由部分将生效判决文书与预决事实混同。比如莱阳市人民法院在(2020)鲁0682民初3717号民事判决书和江门市新会区人民法院在(2017)粤0705民初1611号民事判决书中都是直接将当事人提交的已生效法律文书认定为预决事实,作为本案定案依据。由此可以看出,实务中存在将预决事实与生效法律文书划等号的误区。预决事实指的是案件事实,而生效法律文书只是一种文书形式,它包含当事人及代理人信息、审理法院、正文内容等,其中“本院认为”事实部分是否有预决效力存在争议,若法院在撰写法律文书中直接将生效法律文书等同为预决事实,易误导当事人。

四、中国民事预决效力的完善

(一)完善制度立法

1.明确预决效力的相对性

预决事实是否具有证据价值,直接影响了司法审判效率与法律公平正义之间的平衡。预决事实作为免证事实,可以节约诉讼资源、提高司法效率。但是追求效率不能妨碍司法公正。因此立法上应承认预决效力的相对性而否认其绝对性。预决事实并不是当然的具有不受审查的证据能力,其认定应是建立在充分的程序保障基础之上,即当事人已经对案件争议焦点获得了一次充分且公正的陈述、辩论机会。后诉案件在诉讼过程中因为新证据以及当事人的抗辩,发现前诉生效判决认定的事实有误或可能有误,法院可以作出与前诉生效判决不一致的事实认定,以应对新诉讼中出现的新情况和新问题,从而实现效率与公正的平衡。

2.明确预决事实的范围不包含“本院认为”部分

判决书的“本院查明”部分主要是法官确认的相关事实,是一种客观描述。“本院认为”部分则是在经过双方当事人攻击防御后,法院判决说理、分析论证的过程。“判决主文”部分主要是对当事人诉求和诉讼费用的说明。这三部分承载着判决书的不同功能,不能混为一谈。有学者认为,前诉法院在判决理由中认定的事实会对后诉产生一定的拘束力。[9]笔者认为该观点存在一定局限性,判决主文对后诉具有预决效力这是毋庸置疑的,但“本院认为”部分是法院运用自由裁判权作出的主观认知,对后诉不应具有拘束力。而“本院查明”部分是法官依职权认定的结果,是一种客观性的强调,不含有法院个人主观色彩,其中关于事实部分也可以在后诉中援引。因此,预决事实的范围只能是“本院查明”或“判决主文”部分,不包括“本院认为”部分。

(二)降低“足以推翻”的证明标准,统一预决效力的推翻程序

《新证据规定》第10条第2款只是规定当事人可以通过提供证据足以推翻预决事实来达到否认预决效力的目的,但是如何推翻预决事实,正如前文所述,司法实践中呈现两种态势:有法官认为当事人可以在后诉中直接推翻预决事实;有法官认为生效判决未经法定程序撤销或改判的情形下,不允许当事人推翻预决事实。

首先,我们要明确“足以推翻”和“生效判决按法定程序撤销或改判”实为两个不同的概念。前者处于不确定的状态,法官需结合案件事实、证据等综合判断;而后者是一种确定的状态,即该生效判决已按法定程序被撤销或改判,确定地不再发生法律效力。因此,前者的证明标准明显低于后者,但有法院将二者混同实为对“足以推翻”的误解。其次,预决事实仅赋予后诉当事人以相对的免证责任,并不意味着举证责任的倒置。正如前文所述,预决事实被默认为存在的情形下,由不负证明责任的一方承担因无法推翻的不利后果,实际产生了证明责任倒置的效果,对不负证明责任的一方而言显示公平。再次,降低“足以推翻”的证明标准。实践中法院不予认可预决事实的情形较少,大多数法院都以“当事人未提供相反证据或提供的证据不足以推翻生效判决确认的事实,本院不予采信等”来驳回当事人的主张或请求。因此,应降低推翻预决事实的证明标准,相对方只需要提供证据使得预决事实处于真伪不明即可,这样也能避免法官陷入将“足以推翻”与“经法定程序撤销或改判”划等号的误区。最后,为保证判决实体的公正以及程序的正当,若相对方确实有足够的证据反驳并构成优势证据,生效判决未经法定程序撤销或改判并非构成妨碍后诉法院直接根据事实和法律,并结合本案证据作出独立判断的理由。但需要明确的是,由于个案差异,前后诉法院作出不一致的事实认定,并不意味着前诉判决有误或者后诉判决有误,一个案件是否有误应通过再审等专门程序判断。

(三)提高法官素质能力,强化民事判决书的撰写

一份好的判决文书要想获得社会民众的普遍支持与认同,法官应公开对证明力判断的自由心证范畴,根据查明事实和确定的法律依据对判决结果证立。[10]完善法律文书书写制度、强化文书内在说理逻辑对法官专业素质提出挑战。判决书作为确认案件基本事实的最主要平台,对预决事实产生巨大影响,是产生预决效力的最直接来源。

因此,法官要做到:一是强化释明权的行使。法官在案件审理过程中不仅要告知当事人事实认定的法律后果、预决事实在后诉中的预决效力,还要给予当事人充分的攻击防御机会,保障当事人的辩论权,防止后诉中出现对预决事实无意义的争执。二是强化判决书的说理明晰、论证严密性。在笔者检索到的大量案例中,除了前文所述的将生效法律文书等同于预决事实外,法官在“本院认为”部分,仅仅简单地以“某法院的生效判决书所确认的事实与本案待证事实(不)具有关联性,(不)构成预决事实,本案(不)予以采信”为由导出判决结果,至于为何(不)具有关联性、为何(不)构成预决事实,法院并没有说理分析,也未完整公开心证,裁判文书说理缺乏对案件事实和证据认定之间的逻辑推理。因此,重点加强案件事实与证据之间的逻辑分析与论证是预决效力在实践中良好运作的重要保障。判决理由部分的撰写,不仅体现了前诉法院对预决事实认定的过程,也为当事人和后诉法院的主张和运用提供正当性依据。

五、结语

预决事实作为民事诉讼中的免证事实,对法官在后诉案件审理中发挥重要作用,但是中国法律只是粗略规定了预决事实,并没有对预决事实效力作出统一认定,由此产生的问题也层出不穷。因此在制度立法上,应明确预决效力的相对性和明确预决事实的范围不包含“本院认为”部分;同时降低当事人“足以推翻”的证明标准,走出“足以推翻”与“经法定程序撤销或改判”划等号的误区,允许法官直接在后诉中因为新证据和当事人抗辩作出与前诉生效判决不一致的认定。但我们不能因前后诉事实认定不一致便认为损害了司法裁判权的权威性和统一性。相反,基于案件的不同因素考量,在承认预决事实前提下,减少预决事实对后诉案件审理的约束,我们要相信随着法官专业素质能力的提升,法官不断强化案件事实认定与证据之间逻辑说理,通过公开心证,同样可以获得社会民众的认同,实现司法的公正。

注释:

①本文讨论范围只限于法院生效民事判决所确认的事实。

②本文主要针最高人民法院在2019年对《关于民事诉讼证据的若干规定》进行新修订后如何适用进行研究分析。为了具有时效性和前瞻性,故笔者通过在北大法宝、中国裁判文书网等公开网络查询,将检索时间限制为2020年5月1日至今,并输入关键词“已确认的基本事实”、“预决事实”、“预决效力”进行检索。访问网址:https://alphalawyer.cn/#/app/tool/result/% 7B% 5B% 5D,% 7D/list?queryId=77377d6f085811ebb9a90c42a1474cae,最后访问时间为2020年10月7日。

③参见辽宁省本溪市中级人民法院民事判决书([2020]辽05民终1162号)。

④参见山东省高级人民法院民事裁定书([2020]鲁民申1588号)。

⑤参见贵州省高级人民法院民事判决书([2019]黔民申4617号)。

⑥参见四川省高级人民法院民事判决书([2019]川民终1167号)。

⑦参见山东省高级人民法院民事裁定书([2020]鲁民申3860号)。

⑧参见北京市朝阳区人民法院民事判决书([2017]京0105民初56137号)。

⑨参见湖北省武汉市中级人民法院民事判决书([2020]鄂01民终5012号)。

⑩参见四川省成都市中级人民法院民事裁定书([2020]川01民终5132号)。

⑪参见湖南省益阳市中级人民法院民事判决书([2019]湘09民终2038号)。

⑫参见山东省高级人民法院民事裁定书([2020]鲁民申2236号)。