我国高职教育经费投入的实证研究

——以东中西部为例

2021-10-20蒋晓蝶张纯坤

蒋晓蝶,张纯坤

(厦门大学 教育研究院,福建 厦门 361005)

教育经费投入是推动教育事业发展的物质基础[1]。十九届五中全会中,明确了“十四五”时期建设高质量教育体系的战略任务,强调在服务全局中彰显教育高质量发展,应主动面向区域协调发展战略,优化区域教育资源配置,加快建构东中西部相呼应的新时代教育发展空间格局[2]。而在当前关于教育经费投入的研究中,学界主要集中于三个方面。一是关注教育经费的总体投入情况。比如,高娟、马陆亭和叶桂仓通过分析近20年来OECD国家在高职教育方面的总经费投入情况,发现其经费投入主要呈现增长型、平稳型、下降型三种变化趋势[3];蔡群青、袁振国、贺文凯则通过分析我国总教育经费的供求结构,将经费投入视为西部高等教育振兴所面临的重要资源障碍[4]。二是关注教育经费投入的区域差异情况。比如,沈华、邱文琪通过分析高职高专生均经费的省级差异,认为其国内差异主要缘于东中西部的区域内部差异[5];戴文静则以生均经费支出为指标,认为高职教育区域发展差异主要在于高职教育生均经费的省级差异[6]。三是关注教育经费投入的单个、部分省域或地区情况。比如,崔晓迪从生均经费出发,比较京津冀地区与长江经济带中的职业教育经费支出问题[7];郑雁以教育经费投入为视角,分析浙江省高职教育区域发展[8];陈建华、姚燕芬在江西省职业教育区域协调中强调高职教育经费投入与区域经济发展的协调性等[9]。此外,部分研究集中于教育经费投入的影响因素分析。比如,邬美红、罗贵明以人均财政收入、专任教师数、在校生数等因素构建职业教育生均经费的影响机制[10];张文静、冉云芳则以中职教育规模、人均财政收入、产业结构等分析职业教育经费投入情况[11]。

而与区域性教育经费投入学术研究相呼应的,则是我国长期以来力求西部教育振兴的实践追求和现实呼声。1998年,我国实行西部大开发政策。在此布局下,西部高等教育相关政策不断得以推行实践,西部高等教育呈现快速发展态势。经过十几年的发展,2013年三部联合印发《中西部高等教育振兴计划(2012-2020)》,提出深化健全投入保障机制,支持中西部地区高等教育加快发展等。在2020年,中共中央、国务院印发《关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见》,进一步强调西部地区高等教育质量建设,实现区域协调与高质量发展。“十四五”期间,更是明确将“振兴中西部地区高等教育”作为重要内容与建设目标。在此时代背景下,研究我国当前东中西部地区的教育经费投入情况具有现实意义与实践必要。因此,本研究以高职教育经费投入切入,采用近十年各地区高职经费与地区生产总值的横截面数据,建立东中西部高职教育经费投入的个体固定效应面板模型,从而分析东中西部高职教育经费投入的区域差异。并在此基础上,提出高职教育应在应用型人才培养的迫切需求和建设现代职业教育体系的战略规划下,注重东中西部高职教育的资源配置与协调发展,从而推进西部高等教育的振兴,建设高质量的投入保障机制和高等教育体系。

一、总体态势:区域高职教育经费投入的基本情况

根据《中国教育经费统计年鉴》和我国东中西部的区域划分,分别从高职教育经费投入总量、高职教育经费投入占比、生均高职教育经费投入等维度进行比较。总体而言,我国东中西部高职教育经费投入呈现逐步上升的发展态势及相对稳定的高职教育经费投入差序格局。

(一)东中西部高职教育经费投入稳步上升

自2005年以来,我国东部、中部、西部高职教育经费的投入总量均呈上升趋势。在全国总体教育经费投入中,2014年我国高职教育经费投入达到1517.8亿元。其中,东部高职教育经费达到742亿,中部高职教育经费472.8亿,西部高职教育经费303亿。在绝对数量上,东中西部高职教育经费投入均呈现上升趋势。但是,东中西部高职教育经费投入在总体上维持着长期以来的区域间差序格局,表现出东部地区较多,中部地区次之,西部地区较少的高职教育经费投入结构,区域差异较为凸显。

(二)东中西部高职教育经费投入占比上升

2005年来,我国东部、中部、西部高职教育经费投入分别在总经费投入中的所占比重均呈上升趋势。总体上,呈现东部占比最多、中部次之、西部最少的教育经费投入占比总格局。2005年,我国东部地区高职教育经费投入达到163.69亿,而中部地区高职教育经费为82.08亿,西部地区高职教育经费为51.36亿。东部地区高职教育经费投入总量分别为中部地区、西部地区的1.99倍和3.19倍。近年来,各区域的高职教育经费投入占比有所回缩,表现出西部地区占比逐渐上升,东部地区占比逐渐下降的趋势。2013年,东部高职教育经费占比达到49.0%,但相比于2008年的57.5%,下降了8.5个百分点。

(三)东中西部生均高职教育经费投入上升

2005年来,我国东中西部生均高职教育经费投入均呈上升趋势,且呈现东部地区生均占有较多,西部地区生均占有次之,中部地区生均占有较少的生均高职教育经费投入总格局。近年来,东中西部生均高职教育经费投入的区域间差异有所波动,但仍保持着较大的区域间差距。东部地区2005年生均高职教育经费投入为10577.04元,2014年达到25560.73元,年均增长速度为19.7%;西部地区2005年生均高职教育经费投入为6194.74元,2006年达到中部地区生均高职教育经费投入水平,2014年生均高职教育经费投入达到14417元,年均增长速度达到21.92%。

二、数据分析:区域高职教育经费投入的模型建构

通过采用近十年各地区高职经费投入与地区生产总值的横截面数据,建立面板数据模型,从而比较东中西部绝对高职教育经费投入,有助于总体把握东中西部高职教育经费投入的基本情况。由于研究中主要采用了近十年来的省际数据,其本身往往是带有数字时间的独立变量或带有时间、时间周期的虚拟变量,因此基于适切性考虑,用其构建面板数据模型是有效且可靠的[12]。而将其所在地区发展情况等因素纳入模型,主要在于区域高职教育经费投入往往是与区域发展水平相适应的,纳入地区生产总值有助于更切实深入地比较我国东中西部高职教育经费投入的内在差异。比如,曾有实证研究选取大量指标进行协整分析,结果表明,我国高职教育发展与地区经济发达程度、产业体系完备程度等关系密切,地区生产总值是影响地区教育经费投入的显著因素[13]。

(一)变量选择 本研究主要采集我国各省、自治区和直辖市近十年来的高职教育经费投入和地区生产总值等,形成310个观测点,组成面板数据,从而构建数据模型,探究我国高职教育经费投入的区域差异情况。分析工具主要采用Eviews。其中,地区高职教育经费EF取自《中国教育经费统计年鉴》,地区生产总值RGDP取自《中国统计年鉴》。

将历年横截面数据采用价格剔除方式,进行名义价格到不变价格的转换。以2005年为100,换算历年地区RGDP的实际值;以2005年为基期,选择CPI,剔除价格因素,得到不变价格。其中,历年CPI来自《中国统计年鉴》。将通货膨胀等因素剔除后的各地区高职教育经费投入和地区生产总值,分别表示为EFit、RGDPit。其次,使用Eviews进行横截面数据叠加,得到地区高职教育经费EFit对地区生产总值RGDPit的散点图,具体见图1。叠加结果表明,地区高职教育经费EFit对地区生产总值RGDPit大体呈现线性关系,表明具有一定程度的递增型异方差。因此,采用Eviews分别对各地区高职教育经费投入和地区生产总值进行一阶差分变换,并分别用lnEFit、lnGDPit表示。最后,进一步叠加各省、自治区和直辖市一阶差分后的地区高职教育经费lnEFit和对数形式的地区生产总值lnRGDPit,具体见图2。叠加结果表明,一阶差分后的地区高职教育经费投入(lnEFit)和对数形式的地区生产总值(lnGDPit)仍呈现较为明显的线性关系。

图1 横截面叠加散点图

图2 一阶差分后叠加散点图

(二)面板数据检验 主要采用单位根检验,对不变价格的地区高职教育经费投入EFit和地区生产总值RGDPit组成的面板数据进行平稳性分析。Eviews输出结果表明,其在一阶达到平稳,即该面板数据应进行一阶差分变换,从而实现由非平稳数据到平稳序列的转换[14]。而在对高职教育经费投入和地区生产总值进行一阶差分变换后,分别表示为lnEF、lnGDP。使用相同单位根检验LLC(Levin-Lin-Chu)、不同单位根检验Fisher-ADF、Fisher-PP检验等方式检验单位根,检验结果均为I(1),均拒绝单位根的原假设,即表明此序列为平稳序列,数据结果如表1所示。

表1 面板数据平稳性检验结果

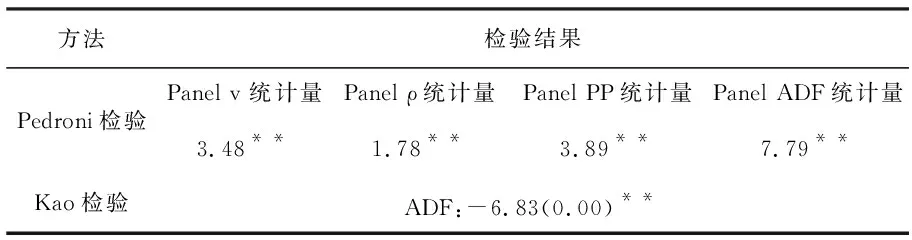

为了进一步确定变量之间是否存在长期均衡,需进行面板数据的协整检验,从而分析变量序列在线性组合后是否还拥有序列平稳性。对此,主要采用Pedroni检验和Kao检验进行变量间的协整检验,数据结果如表2所示。结果表明变量之间属于同阶单整,变量序列在线性组合后拥有序列平稳性。

表2 Pedroni和Kao检验的协整检验结果

(三)变系数时点个体固定效应模型 在Hausman检验、F检验后,确定面板模型的选择:

H=20.766255,Pro=0.000**,

F=3.76103>F0.05(58.310),Pro=0.000**

检验结果表明,应拒绝随机效应模型和混合效应模型,建立个体固定效应模型,即假设每个个体对应一个不同的截距和系数。由此,设定反映我国地区高职教育经费投入(EF)和地区生产总值(RGDP)的变系数时点个体固定效应模型为:

LnEFit=c+αi+βiLnRGDPit+uit,

i=1,2,…,31;t=05,06,…,14

其中,lnEFit、lnRGDPit为i地区t时点的地区高职教育经费投入(EF)、地区生产总值(RGDP)的一阶差分变换形式;c为自发性高职教育经费的平均投入水平;αi为i地区与自发性高职教育经费平均水平(c)的偏离;βi为i地区高职教育经费投入对地区生产总值的敏感程度;i为各省、自治区和直辖市;t为时间点;uit为误差项。

使用Eviews对该面板数据进行长期均衡模型估计,估计结果如下:

LnEFit=10.4788+αi+βiLnRGDPit+uit,

i=1,2,…,31;t=05,06,…,14

R2=0.93446,DW=0.996226,TN=310

其中,各地区自发高职教育经费投入水平αi以及各地区教育经费投入对地区生产总值的敏感程度βi如表3所示。

表3 地区效应与敏感系数

三、结果讨论:我国高职教育经费投入的区域差异

(一)东中西部高职教育经费投入的地区效应差异明显 αi的取值变化,表明相较于我国高职教育经费投入的平均水平,各地区经费投入有较为显著的偏差值αi,即各地区有其自身的投入自发性水平并且各地区自发性水平存在差异。这种基于非可观测影响因素的,地区错综复杂、相互交织的多元混合环境所形成的地区自发性投入水平,产生了影响东中西部高职教育经费投入的地区效应。当αi估值为正时,表明其高职教育经费投入自发性水平高于平均水平c,呈现较强的高职教育经费投入地区效应,该地区整体性综合环境显著高于平均水平;而当αi估值为负时,表明其高职教育经费投入自发性水平低于平均水平c,偏差为负,呈现较弱的高职教育经费投入地区效应,该地区整体性综合环境显著低于全国平均水平。高职教育经费投入平均水平为10.4788,地区高职教育经费投入高于全国平均水平的有21个,占所有地区的67.74%;地区高职教育经费投入低于平均水平的有10个,占所有地区的32.26%。其中北京、上海、江苏等地区的偏离值较大,表明其地区效应较强,综合性环境显著高于平均水准,地区高职教育经费投入的自发性水平较高。该结果也大致反映了各地区高职教育经费投入,受其本地区经济发展水平、产业结构调整、相关政策制度、地区文化观念等综合影响,形成了不同强弱的高职教育经费投入地区效应。

(二)东中西部高职教育经费投入的敏感系数差异明显 βi的取值变化,反映各地区高职教育经费投入对地区GDP变化的敏感系数,各地区经费投入的单位产出存在弹性,即随着地区生产总值增加某单位量,该地区高职教育经费投入增加相应单位量。βi估值越大,弹性值越大,该地区敏感系数也相对更大,即对于投入变化反应更加灵敏。也就是说,当同样增加某单位量的地区生产总值时,βi估值更大的地区,相应的高职教育经费投入增加会更多;相反,当同样增加某单位量的地区生产总值时,βi估值更小的地区,相应的高职教育经费投入增加会更少。关于我国各地区弹性系数所构成的直方图,其正态分布呈现长尾右偏的特点,即大部分地区高职教育经费投入相较于各地区GDP的敏感系数较低。其中,敏感系数高于1.5的有12个,占比38.71%; 敏感系数低于1.5的地区有19个,占比61.29%。敏感系数大于2的有内蒙古、河南、广西、贵州、西藏等地区;敏感系数在1.5-2之间的有吉林、黑龙江、湖南、海南、重庆、云南、新疆等地区;敏感系数在1-1.5之间的有北京、天津、江苏等地区。

(三)高职教育经费投入的地区效应与敏感系数大体呈反向变动关系 比较各地区的地区效应和敏感系数,大体存在反向变动关系。地区效应较大的地区,敏感系数相对而言更小;相反,地区效应较小的地区,敏感系数相比而言更大。换言之,在高职教育经费投入自发性水平相对更低的地区投入等比高职教育支持,将相应影响更多高职教育经费的产生。地区效应较小但敏感系数较大的地区有内蒙古、河南、广西、贵州、西藏,其敏感系数估值依次为2.5214、2.335816、2.228554、2.002463、2.253658。地区敏感系数偏小但地区效应较大的地区有北京、天津、上海、福建,地区效应估值依次为3.0569、2.0992、2.3324、2.0656,几乎呈现反向变动,具体如表4、表5所示。结合我国实际地区高职教育经费投入,可以看出国家适度倾斜中部、西部地区高职教育投入,推进高职教育区域协调发展,不仅仅是关乎教育资源分配公平问题的考量,更应是对教育资源效用更大化的追求。在地区效应低而敏感系数较高的地区,如西部部分地区,本身发展较为落后,整体环境较之东部有较大差异,地区自发性投入相对较低,但相对而言投入产出更具弹性,因此加大西部地区投入,将更有助于地方高职教育及地区本身的进一步发展。

表4 相应敏感系数及其所包含地区

表5 相应地区效应及其所包含地区

四、建议展望:各区域高职教育的协调共进与高质量发展

(一)“公平”与“效用”:中西部地区的适度倾斜 促进区域协调发展不仅是促进社会公平的应有之义,也是资源效用更大化的可能途径。地区效应较弱的区域大多集中于西部地区,表明在东中西部差序格局所带来的条件限制下,西部地区在教育经费等资源配置中处于相对弱势。但恰恰也是这些地区,对于发展职业教育,有着相对更为迫切的需求,如培养技术技能人才、增强地区产教融合等促进地区进一步发展。而数据分析表明,地区效应与敏感系数之间大致呈反向关系,地区效应较弱的地区相对而言敏感系数较大,即中西部地区本身由于其自身综合条件限制,高职教育发展水平相比较于东部,存在着较大的差距。但由于中、西部地区弹性系数偏大,当对中西部地区适度倾斜时,其相较于东部地区,在教育经费方面有更大的增长空间,从而使得经费投入发挥更大的效用,实现最大化效用比的追求。而在中西部地区自身高职教育投入相对不足的情况下,国家可以通过政策适度倾斜等方式,使得中部、西部地区获得相对更广的发展空间,从而缩小区域间教育资源占有量的差距,促进各区域高职教育的协调共进。

(二)“输血”与“造血”:重视发展地区综合环境 实现区域高职教育的协调共进与高质量发展并非仅限于中央的“输血”式帮扶,更应是地区自身的“造血”式发展,以地区综合发展带动高职教育发展,逐步弥补高职教育区域差异[15]。各区域高职教育发展应重视区域自发性作用的发挥,带动高职教育与地区发展相适应。比如,通过推动产教结合、加强校企合作、建立训练基地等,鼓励工业、服务业等社会行业力量与高职高校的合作共赢,改变区域内高职教育传统观念,创造更有利于高职教育发展的综合环境,推动区域间高职教育的协调发展。高职教育协调发展应全面统筹规划,构建系统的高职教育保障体系,带动地区整体环境的和谐发展,促进各自区域效应的发挥,实现高职教育区域经费投入自发性水平的提高和地方高职教育的高质量发展。

(三)“全局”与“地方”:区域高职教育和谐共生 区域经济是抬升高职教育的坚实基石,高职教育高质量发展应立足于全国战略规划与地区自身环境的综合统一。长久以来,东中西部地区经济发展上的差序格局使得中西部地区的高职教育发展潜力受到先天制约。而由于高职教育本身的应用性、行业性、社会性等,我国高职教育与地区经济发展又是密不可分的。当全国整体布局、保障体系越完备,地区经济环境、区域产业体系越成熟时,高职教育在人才培养、技术服务等方面越有可能获得发展,从而构建起区域间的良性反馈机制。因此,高职教育的区域协调和高质量发展应结合全国战略布局和区域行业特色,重视全国政策导向和地区经济发展,关注地区支柱产业与行业趋势,从而在“十四五”谋划和现代职业教育体系建设之际,实现模式升级和院校转型,促进区域高职教育的协调共生和高质量发展。