1~6岁“喂养问题”儿童不同饮食行为问题与养育人情况的相关影响因素

2021-10-20杨艳飞孙晶晶张丽峰崔继华

凌 昱 ,杨艳飞 ,孙晶晶 ,张丽峰 ,许 榛 ,崔继华

(1)昆明医科大学附属儿童医院儿童保健科 云南 昆明 650228;2)昆明市官渡区关上街道社区卫生服务中心 云南 昆明 650200)

饮食行为受食物和健康观念的支配,直接影响人们的膳食结构及营养状况,不恰当的饮食行为对学龄前期儿童的健康影响深远,短期可影响儿童身心发展,远期可能为成年后的各种慢性疾病埋下严重隐患,故健康的饮食行为应在开始进食时便逐渐建立[1-2]。有研究显示[3],儿童的照料者对饮食行为、喂养知识的多少、家庭喂养行为、进食提醒等均可影响儿童的饮食行为。本研究主要探讨昆明市1~6岁儿童饮食行为问题与养育人情况的相关性,旨在为儿童的健康饮食行为提供相关指导意见。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2018年1月至2019年10月在昆明市儿童医院儿保科因“喂养问题”就诊儿童700名作为调查对象,征得家长同意、并签署知情同意书后,向家长发放调查问卷700名,回收625份有效问卷,共625名儿童纳入研究。625例儿童中,男童348例,女童277例,年龄1~6岁,平均(3.2±1.7)岁。

1.2 纳入标准和排除标准[4]

纳入标准:(1)年龄1~6岁;(2)主要领养人为父母或者祖父母;(3)父母成员完整;(4)能够配合发育筛查评估者。排除标准:(1)早产儿;(2)存在脑性瘫痪、先天性心脏病的儿童;(3)存在消化道畸形、肿瘤等。

1.3 研究方法

1.3.1 一般资料收集一般资料采用自拟调查表,内容包括儿童姓名、性别、出生日期、是否为独生子女,父母职业、文化程度、家庭平均月收入、主要养育人、家庭成员饮食行为问题、是否学过育儿知识等。

1.3.2 喂养行为调查[5]采用IMFeD3.0软件对入选的儿童喂养行为进行调查,儿童喂养行为问题分为6 大类:胃口差、食物偏好、不良习惯、过度关心、害怕进食、潜在疾病。(1)胃口差包含:①吃几口后便拒绝继续进食;②对食物不感兴趣,很少有饥饿感;③用餐时经常想离开餐桌;④对其他事物包括游戏、与人交流等感兴趣;(2)食物偏好包含:①只喜欢有限的几种食物;②不愿意尝试新食物;③常因外观、气味、口味及质地拒绝食物;(3)不良习惯包含:①进食时只顾看电子设备、玩玩具等,而尽可能避开进餐;②需追逐进食;③进食时间大于半小时;④嘴里含着食物而不下咽;(4)过度关心包含:①孩子饥饿感和进食均正常,但我觉得孩子吃的还不够多;②不能吃完家长预先提供的食物;(5)害怕进食包含:①对任何固体食物很害怕并强烈拒绝;②害怕用餐,甚至看见餐具、食物便出现恐惧心理;(6)潜在疾病包括:①进食少,并伴有频繁呕吐、腹泻等症状;②确诊有其他疾病导致进食差。选择频次为‘经常’及‘总是’的答案作为存在本大类的问题,频次为‘从不’、‘很少’和‘有时’则认为不存在本大类的问题。

1.4 统计学处理

采用SPSS26.0软件对数据进行统计学处理,计量资料符合正态分布,用均数±标准差()表示,比较用t检验;计数资料采用χ2检验,儿童进食影响因素采用多因素Logistic分析。P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 儿童饮食行为问题发生情况

625名儿童中,男童348例,女童277例,年龄1~6岁,平均(3.2±1.7)岁。有137例(21.9%)存在1项饮食行为问题,284例(45.4%)存在2项饮食行为问题,145例(23.2%)存在3项饮食行为问题,59例(9.4%)存在4项及以上的饮食问题。儿童饮食行为问题发生率依次为胃口差(占52.0%),食物偏好(占46.7%),不良习惯(占37.3%),过度关心(占24.5%),潜在疾病(占6.1%),害怕进食(占5.0%)。

2.2 儿童饮食行为问题单因素分析

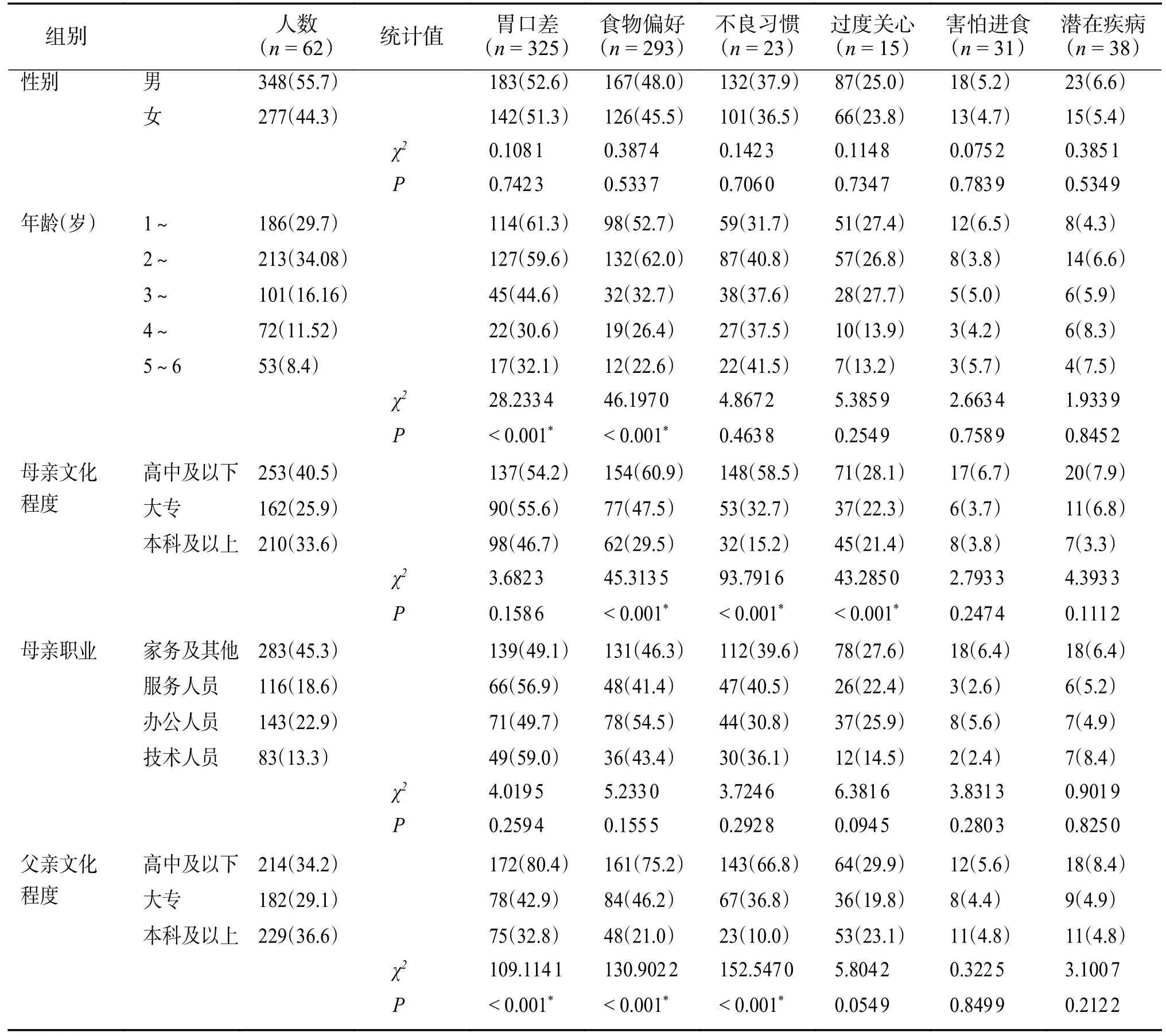

625例存在饮食行为问题的儿童中,男童多于女童,但不同性别的儿童发生饮食行为问题的差异无统计学意义(P> 0.05);随着年龄的增长,儿童饮食行为问题的发生率呈下降趋势,其中胃口差和食物偏好高龄段的儿童明显低于低龄儿童,差异具有统计学意义(P< 0.01);母亲文化程度影响儿童的食物偏好、不良进食习惯和过度关心,母亲文化程度越高,这3项的发生率越低,差异具有统计学意义(P< 0.01)。父亲文化程度影响儿童的胃口差、食物偏好和不良进食习惯,父亲文化程度越高,这3项的发生率越低,差异具有统计学意义(P< 0.01);父亲职业为服务人员的儿童,胃口差和不良习惯的发生率低于其他职业,父亲职业为技术人员的儿童,食物偏好的发生率低于其他职业,父亲职业为办公人员的儿童,过度关心的发生率低于其他职业,差异均具有统计学意义(P< 0.01);随着家庭收入的增高,儿童发生胃口差、食物偏好和不良习惯的概率逐渐降低,但过度关心的概率逐渐上升,差异均具有统计学意义(P< 0.01);主要养育人为(外)祖父母的儿童更容易出现胃口差、食物偏好、不良习惯和过度关心,差异均具有统计学意义(P< 0.01);家庭成员有饮食行为问题的儿童,更容易出现胃口差、食物偏好、过度关心、害怕进食和潜在疾病;随着一起进食的人数增加,儿童发生胃口差、食物偏好、不良习惯、过度关心、害怕进食和潜在疾病的概率均逐渐下降,其中前5项差异均具有统计学意义(P< 0.01);独生子女家庭中,儿童更容易出现胃口差、食物偏好、不良习惯,差异均具有统计学意义(P< 0.01);学过育儿知识的家庭,儿童食物偏好和不良习惯的发生率较未学过的家庭低,差异均具有统计学意义(P< 0.01),具体见表1。

表1 儿童饮食行为问题单因素分析[n(%)]Tab.1 Single-factor analysis of children’s eating behavior [n(%)]

续表 1 儿童饮食行为问题单因素分析[n(%)]Continued Table 1 Single-factor analysis of children’s eating behavior [n(%)]

2.3 影响儿童进食二元Logistic分析

将表1中单因素分析具有统计学意义的因素作为自变量,以儿童饮食行为问题作为因变量,纳入模型标准为P< 0.05,进行二元Logistic分析。

2.3.1 影响胃口差的因素分析赋值方式:父亲文化程度中,高中及以下=1,大专=2,大学及以上=3;父亲职业中,家务及其他=1,服务人员=2,办公人员=3,技术人员=4;家庭收入中,< 5 000=1,5 000~10 000=2;> 10 000=3;主要养育人中,母亲=1,父亲=2,(外)祖父母=3;家庭成员饮食行为问题中,无=0,有=1;共同进餐人数中,少于3人=1,4~5人=2,多于6人=3;独生子女中,否=0,是=1;将所有分类协变量中参考类别设置为最后一个。结果提示,低龄、家庭收入偏低、主要养育人为(外)祖父母、共同进餐人数少和独生子女是引起患儿胃口差的独立危险因素,见表2。

表2 影响胃口差的因素分析二元Logistic分析Tab.2 Binary logistic analysis of poor appetite

2.3.2 影响食物偏好的因素分析赋值方式,同2.3.1,其中母亲文化程度中,高中及以下=1,大专=2,大学及以上=3;学过育儿知识中,否=0,是=1。结果提示,低龄、母亲和父亲学历偏低、家庭收入偏低、共同进餐人数增加、独生子女以及未学过育儿知识是引起患儿食物偏好的独立危险因素,见表3。

表3 影响食物偏好的二元Logistic分析Tab.3 Binary logistic analysis of food preference

2.3.3 影响不良习惯的因素分析赋值方式同2.3.1和2.3.2,结果提示,母亲和父亲文化程度偏低、共同进餐人数增多和未学过育儿知识是引起患儿不良习惯的独立危险因素,见表4。

表4 影响不良习惯的二元Logistic分析Tab.4 The binary logistic analysis of bad habits

2.3.4 影响过度关心的因素分析赋值方式同2.3.1和2.3.2,结果提示,母亲文化程度偏低,父亲职业为非技术人员、主要养育人为(外)祖父母、家庭收入偏低和共同进餐人数增加是硬性过度关心的独立危险因素,具体见表5。

表5 影响过度关心的二元Logistic分析Tab.5 Binary logistic analysis of over-concern

2.3.5 影响害怕进食的因素分析赋值方式同2.3.1和2.3.2,结果提示,主要养育人和共同进餐人数均不是引起害怕进食的独立危险因素,见表6。

表6 影响害怕进食的二元Logistic分析Tab.6 Binary logistic analysis of fearring to eat

2.3.6 影响害怕进食的因素分析赋值方式同2.3.1和2.3.2,结果提示,成员饮食行为问题不是引起害怕进食的独立危险因素,见表7。

表7 影响害怕进食的二元Logistic分析Tab.7 Binary logistic analysis of potential diseases

3 讨论

饮食行为问题在儿科门诊诊疗工作中很常见,有数据显示,80%发育迟缓的儿童及25%以上发育正常的儿童均存在不同程度的饮食行为问题[6],儿童不良的饮食行为将导致儿童营养不良、发育迟缓、免疫力下降等问题,从而给家庭带来严重困扰及经济负担。

3.1 1~6岁儿童饮食行为问题

本研究共纳入625名1~6岁儿童,78.1%的儿童存在2项及以上的饮食问题,说明儿童在出现饮食行为问题时,往往不是出现在一个方面,而是多个方面。儿童最易出现的饮食行为问题是胃口差,概率为52.0%。史春梅等[7]在对南京1~7岁儿童饮食行为问题调查研究发现,儿童饮食行为问题中吃饭时注意力不集中的概率最大,即不良进食习惯的概率为64.7%,而本研究中该项的概率排在第三,为37.3%,提示不同地区儿童饮食行为问题存在差异,故针对不同地区儿童进行饮食指导时,应因地制宜。

3.2 1~6岁儿童饮食行为问题影响因素

从单因素和多因素分析,性别并不是儿童饮食行为问题的影响因素,这与郭思玉等[8]的结果相悖,考虑该研究主要纳入肥胖儿童,而本研究纳入的为所有有饮食行为问题的儿童。本研究提示,年龄越小,越容易出现饮食行为问题,可能与儿童生长发育特点有关[9],小年龄段的儿童不能独立进行膳食,家长对其的关心程度增加,而随着年龄增长,儿童进入幼儿园后,可定时进食,且共同用餐人数增加,促进了儿童食欲。本研究中,抚养人对儿童饮食行为问题影响较明显。母亲的文化程度主要影响儿童食物偏好、不良习惯和过度关心,父亲的文化程度主要影响儿童胃口差、食物偏好和不良习惯,当父母的文化程度越高,出现以上问题的儿童越少,考虑父母的文化程度高,接收信息的渠道更多、更快,可以掌握更多的育儿知识,可以科学地教育儿童饮食,从而降低儿童挑食、不良习惯等问题[10],同时,本研究也显示,学过育儿知识的家庭,儿童发生食物偏好和不良习惯的概率更低,与戴杨等[11]的研究结果相同,也间接证实父母文化程度对儿童饮食习惯的影响。韩慧等[10]的研究提示,母亲的文化程度越高,可指导儿童饮食,从而减少在偏食和挑食的风险,与本研究结果类似。父亲的职业直接影响儿童胃口差、食物偏好、不良习惯、过度关心的发生,本结果在国内外相似的文献中鲜有类似报道,但从本结果来看,父亲的职业对儿童的饮食行为影响较大,可能与父亲不同职业对儿童的关注和陪伴时间有关。家庭的月收入情况也直接影响儿童胃口差、食物偏好、不良习惯和过度关心,家庭月收入越高,儿童发生以上情况的概率下降,考虑家庭月收入较高的家庭,可以提供更好的用餐环境,良好的用餐环境可减少儿童不良饮食行为问题[12],而高收入家庭可购买更多种类的食物,促进儿童食欲[13]。主要养育人为父母的儿童出现胃口差、食物偏好、过度关心的概率明显减少,考虑抚养人为(外)祖父母时,其儿童营养知识相对落后[14],祖辈对儿童溺爱及娇惯,对儿童进食过度关注,当儿童提出零食或自己喜好的食物等要求时,更倾向于满足儿童,引起儿童对正餐不感兴趣及偏食。在单因素分析中,独生子及共同进餐人数少的儿童发生饮食行为问题的概率更大,通过多因素分析,发现共同进餐人数少主要影响儿童胃口、进食习惯、过度关心和害怕进食,而独生子并不是危险因素,考虑当共同进餐人数增加时,餐桌上可选择的食物增加,且家庭中进餐的气氛更加活跃,对儿童进食的关注度下降所致。另外一个值得关注的问题时,家庭成员存在饮食行为问题时,儿童容易发生多种问题,儿童在6岁之前,善于模仿,家庭成员的所有行为均可直接影响儿童,当成人出现挑食、爱吃零食、进食时看手机等情况时,儿童均可能模仿,此外,成人作为挑选食物的主体,若对食物有偏好,长期购买自己喜好的食物,也将影响儿童的饮食习惯。

3.3 对昆明儿童饮食习惯的建议

昆明1~6岁儿童容易出现多种饮食行为问题,主要与父母文化程度、父母职业、家庭月收入情况、主要领养人、共同进餐人数、家庭成员是否存在饮食行为问题等因素相关,鉴于此,儿童保健工作应加大正确饮食行为知识的宣教力度,在选购食物时,保证多样化,以增加儿童选择性,建议父亲增加儿童饮食行为的参与,主要领养人、尤其低文化程度的领养人[15]应增加育儿知识的积累,在教育儿童饮食习惯时,家庭成员应以身作则,保证自身良好饮食习惯,积极引导儿童。