海洋观测卫星地面接收站网的建设和展望

2021-10-20孙从容刘建强吴奎桥张为良郭振宇车志胜赵喜永孔庆玲

文|孙从容 刘建强 吴奎桥 张为良 郭振宇 车志胜 赵喜永 孔庆玲

1.国家卫星海洋应用中心

2.自然资源部空间海洋遥感与应用重点实验室

3.中国电子科技集团公司

一、遥感接收站网的概念和功能

遥感接收站网由多个遥感卫星接收站和管理中心组成,前者是用来接收各类遥感卫星的技术系统,主要任务是搜索和跟踪遥感卫星、接收并记录卫星传输的遥感数据、遥测数据及姿态轨道等卫星平台数据,交给遥感数据处理中心加工处理;后者的任务是管理和调度多个遥感卫星接收站完成接收任务。

2004年陈述彭院士提出,要从空间战略布局上考虑遥感卫星地面系统中接收站网建设,之后,在单遥感卫星接收系统到多卫星接收系统到多套卫星地面接收系统的发展过程中,接收站网在整体设计上需要考虑共用性、互换性,提高系统可靠性和运行效率;地面接收站网建设中要具备计划调度、运行监控、信息采集等综合任务规划调度功能,以及数据传输、站网运行等决策调度功能,以适应业务不同的需求和业务种类的变化。目前在轨的高分辨率遥感卫星均采用频率复用高码速率数传体制,接收系统需要具备双通道接收、高速解调、原始数据高速记录功能;针对遥感卫星接收系统的可靠性要求,设计故障诊断子系统。

欧美国家以自建或共建方式,组建了分布全球的遥感卫星接收站网,实现了卫星资料的准实时获取。我国的自然资源部(国家海洋局)、中国科学院、中国气象局通过海洋卫星、资源和陆地观测卫星、气象卫星、高分卫星地面系统的建设,已经形成覆盖国土面积的国内站+北极站的接收站网格局,未来将向全球布局发展。

二、海洋卫星接收站网的设计

1. 海洋系列卫星

海洋系列卫星是我国自行研制或合作研制、用于全球海洋观测的系列卫星,海洋一号(HY-1)卫星采用上、下午卫星组网方式,太阳同步轨道,观测全球海水光学特性、叶绿素浓度、悬浮泥沙含量、可溶有机物、海表温度,兼顾监测海冰冰情、绿潮、赤潮、海洋初级生产力、海岸带要素、植被指数、海上大气气溶胶、大洋船舶信息。海洋二号(HY-2)卫星采用三星组网方式,三颗卫星分布在三个不同的轨道面,观测海面风场、海面高度、有效波高、重力场、大洋环流和海面温度;兼顾观测海冰、大地水准面和水汽含量。中法海洋卫星(CFOSAT)采用距地520km的太阳同步轨道,获取全球海面波浪谱、海面风场、南北极海冰信息。

2. 海洋卫星接收站网的建设目标和设计理念

海洋卫星轨道高度520~970km,过境时间在一天内各时段均有分布,数传码速率从数十兆到数百兆不等,应用需求为全球覆盖、中低纬度海区和大洋多时次覆盖的观测能力,因此中国沿海区域数据实时获取、全球数据近实时获取,成为海洋卫星接收站网建设的目标。

海洋卫星地面站设计理念如下:

站网布局:统筹规划,全球布局,采用境内站和境外站组网方式进行接收,站网中心集中管控;

星地匹配:考虑星地链路余量差异,需设计调整机制,适应较大的动态范围;

准实时业务:海外站需配备有效通信方式,做到实时接收、准实时传输;

通用性和标准化:统一系统架构,统一标准接口,统一面板和软件界面布局;

自动化:海外站和船载站采用无人值守运行方式;

高可靠性和安全性:7天×24小时不间断运行,关键设备有备份,设备可交叉互联,网络和电力供应有保障;

可维护性:地面站具备自检、测试、维护和健康管理功能,站网中心可远程运维;

环境适应性:室外设备可能在赤道、极地、航运等环境下工作。

三、海洋卫星接收站网的现状和能力

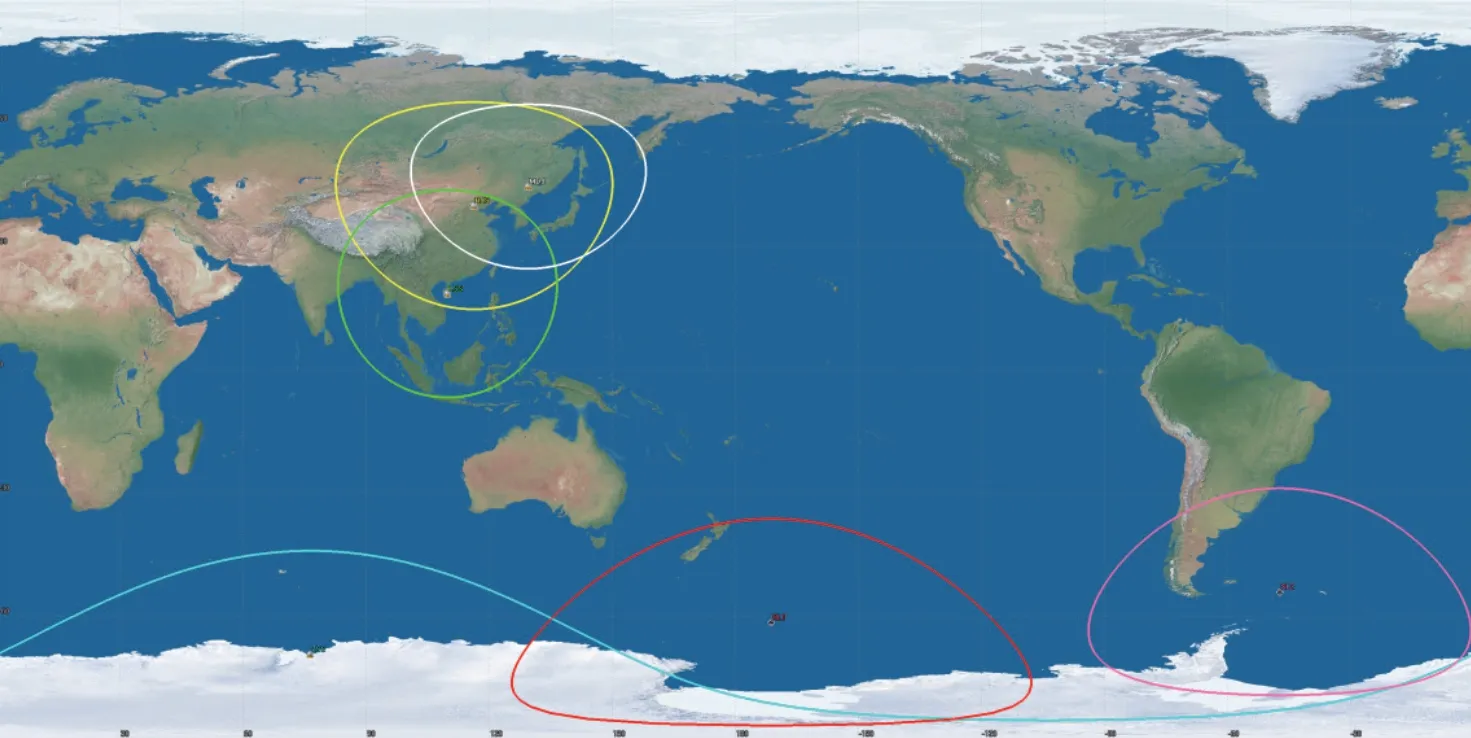

海洋卫星接收站网由站网中心和多个地面站组成(图1),形成国内—移动—极地的“4+2+1”布局、21套接收系统的全球站网。

图1 海洋卫星地面站网分布图

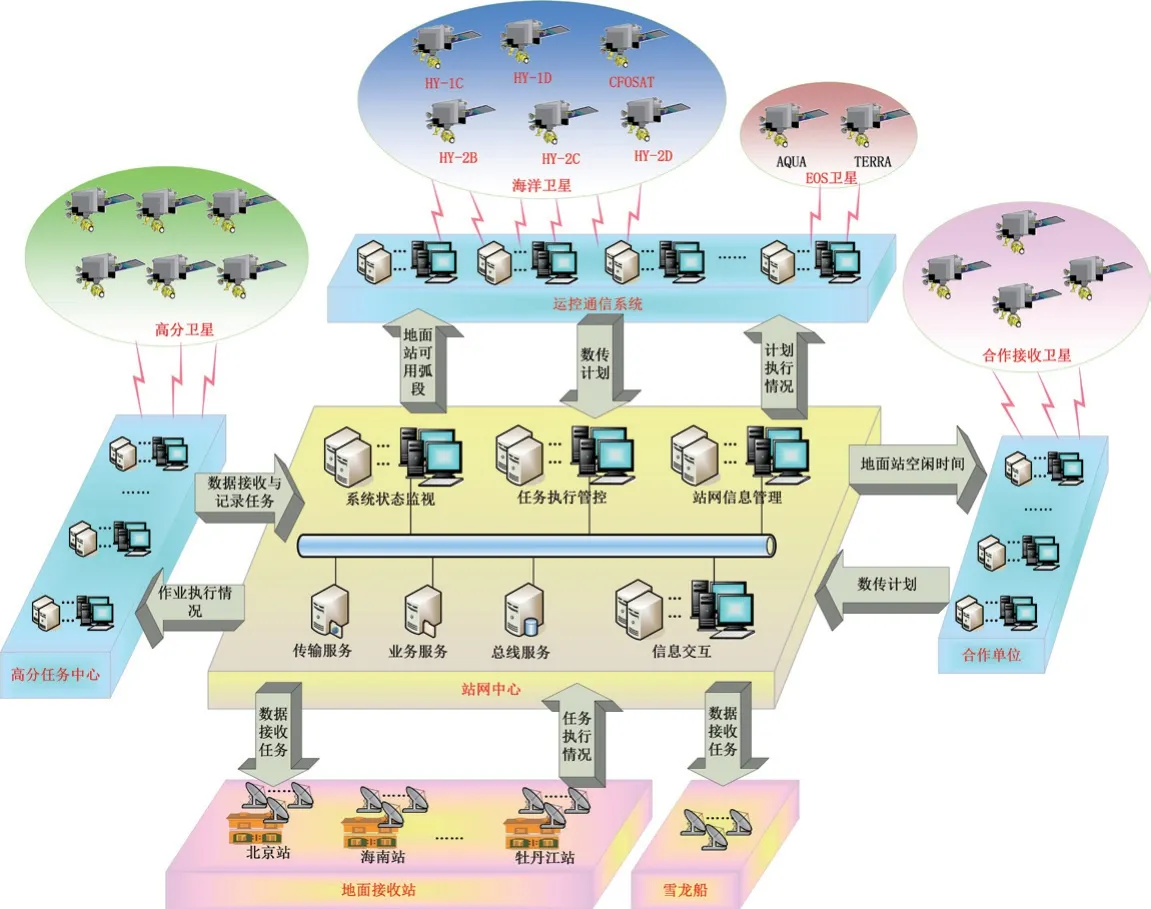

1. 站网中心

站网中心由信息汇集、任务执行管控、系统状态管理、传输服务等软件及服务器集群等计算机设备组成(图2),从运控分系统获取卫星载荷探测计划、数传开关机时间表、轨道根数,根据各地面站天线和设备的能力,统一管理安排卫星接收计划,消解资源冲突;发布接收计划,与各地面站交互业务运行信息,对海外站远程管控;任务执行中采集各地面站设备状态参数和运行信息,任务完成后对接收数据质量进行监控,与运控系统共同实现数传计划的闭环管理。站网软件接收界面见图3。

图2 海洋卫星地面接收站网组成及外部接口

图3 站网软件界面

2. 地面接收站

海洋卫星地面接收站包括北京站、海南站、牡丹江站、雪龙船接收系统、南极站等(图4),功能如下:

图4 海洋卫星地面站

具备当圈接收并记录海洋系列卫星数据能力;

天线自动跟踪,仰角3度跟踪,5度以上可靠接收的能力,过顶无盲区;

具有自动控制、调度接收站设备运行能力,自检测试与频谱监视功能,支持无人值守自动化运行管理;

双圆极化信号接收,极化复用及低轴比指标要求;

接收信道幅频适应卫星不同发射功率和信号带宽,动态范围可调;

双通道高速数据记录,原始数据网络集中存储;

环境适应性:高纬度地区的低温,沿海地区的高湿度和盐雾,低纬度地区的高温,船载移动系统的船摇,特殊地区的大风等。

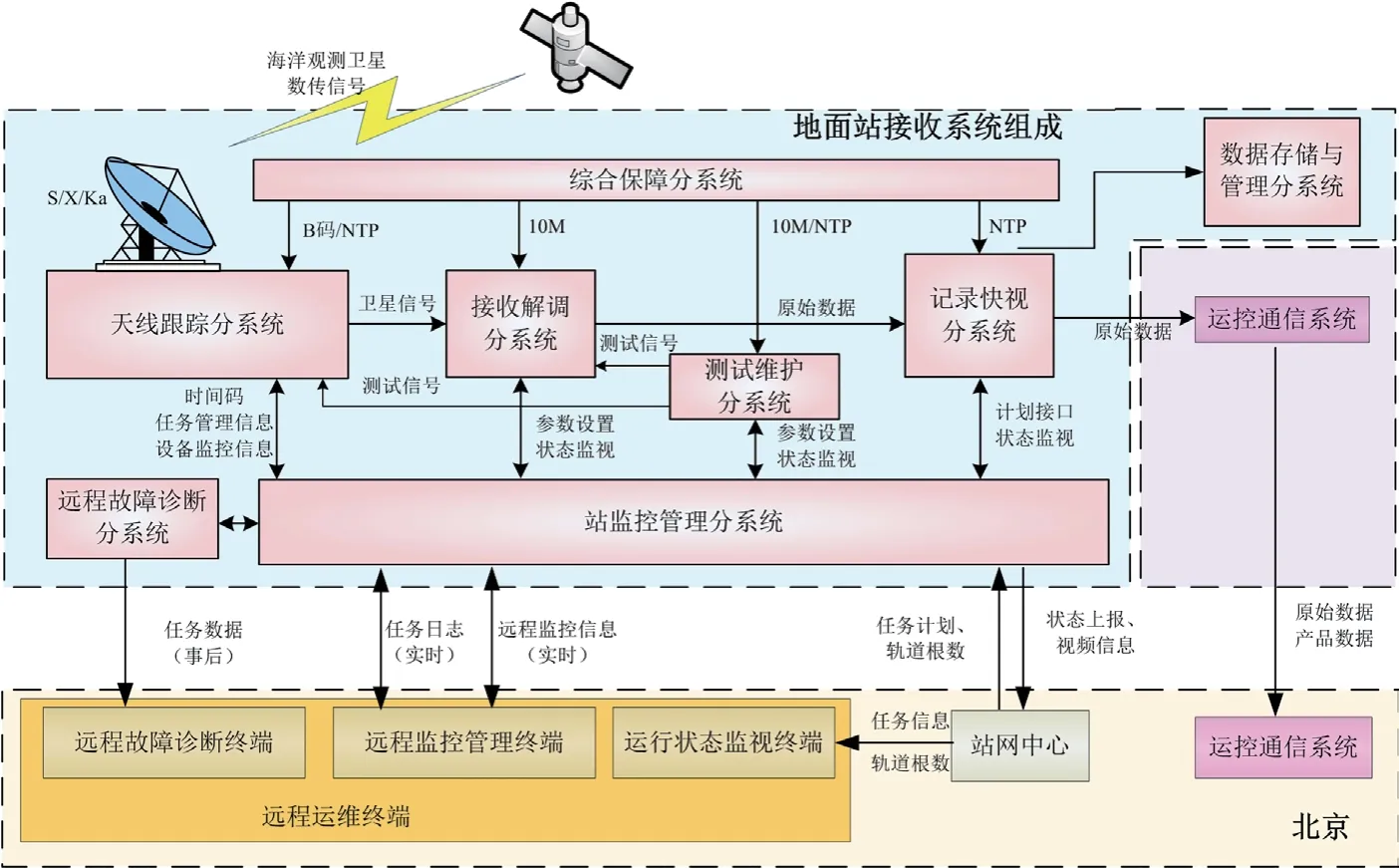

接收系统由天线跟踪、接收解调、记录快视、站监控管理、测试维护、远程故障诊断等分系统组成(图5),站监控管理分系统控制接收系统的业务运行。设备包括:12m/7.3m天线和天线罩、天线控制单元和驱动单元、跟踪接收机、低噪声放大器、光传输设备、下变频器、射频/中频开关矩阵、调制解调器、数据记录快视设备、万兆交换机、磁盘阵列、站控管理设备、网络设备、视频监视设备、GPS/北斗天线和时统设备、测试标校设备、数据重放设备、故障诊断设备及软件等组成。接收系统工作时,完成遥感卫星信号的跟踪接收、遥感卫星信号的放大、滤波、下变频、数据解调、纠误译码、基带数据的落盘记录和图像快视、自检测试、异地站的远程监控和故障信息搜集整理(图6)。

图5 地面站接收系统组成

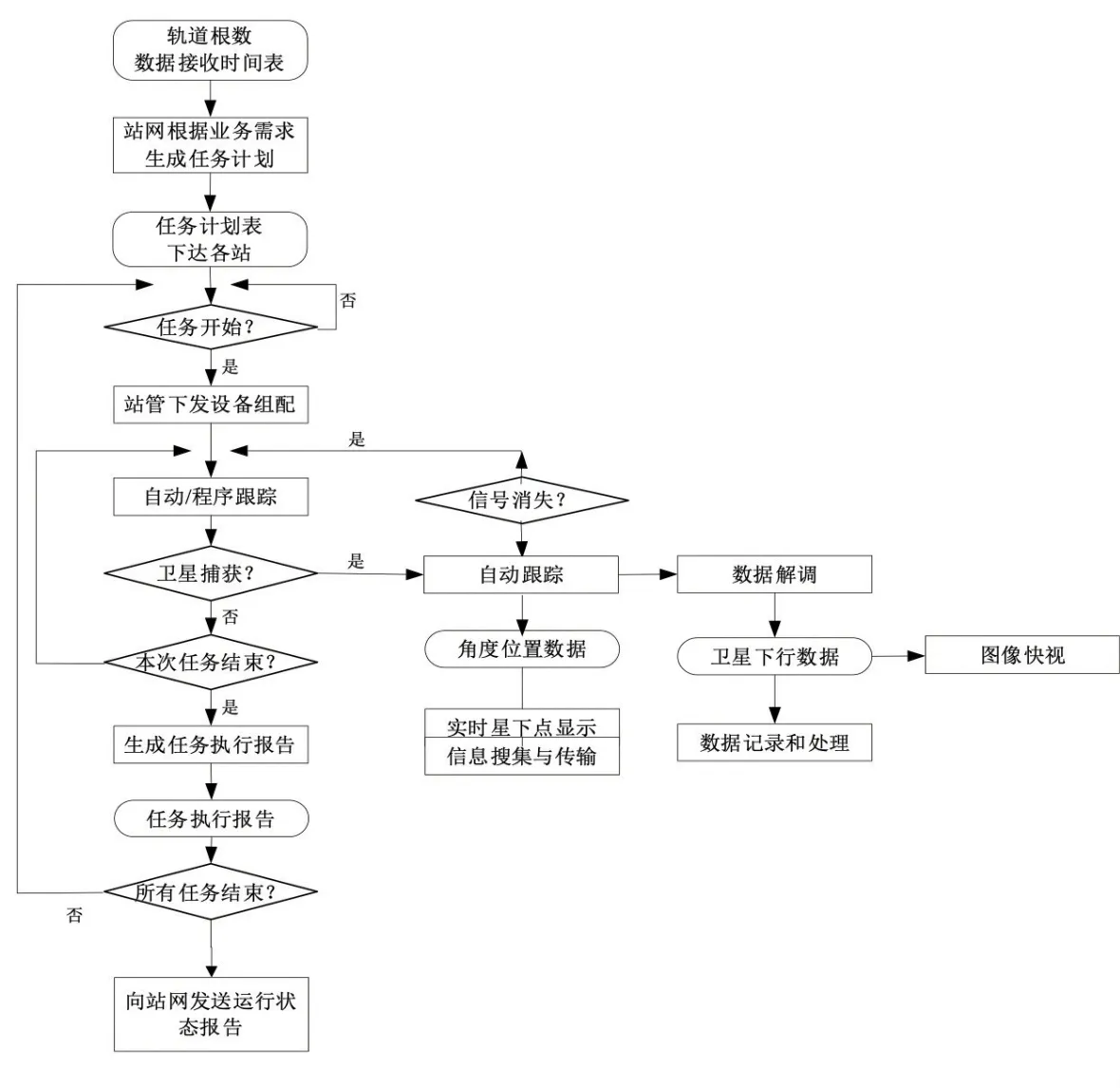

图6 接收系统工作流程图

在站网下达海洋卫星接收任务后,合理调配站内天线和通道、采集设备,完成接收任务,并在执行任务时,实时监视任务状态和设备工作状态,包括对中频信号频谱的监视。

3. 业务化运行效能

2002 年 5 月15 日,我国第一颗海洋水色卫星(HY-1A)发射升空,国家卫星海洋应用中心利用北京、三亚地面站的2套接收系统成功接收第一轨卫星下传数据,并实现了业务化运行。从历年接收统计可见,2019年之后,随着海洋观测卫星投入业务化组网运行,接收和服务的卫星数量达到17颗,地面接收站网进入满负荷业务化运行,接收轨道数和接收原始数据量均呈阶跃式增长,累计调度和接收卫星数据20余万轨,归档原始数据达到820TB。

四、海洋卫星接收站网的发展规划

海洋卫星接收站网从建成到现在,按照7天×24小时全天时工作方式业务化运行。在国家空间基础设施项目实施之后,卫星接收能力增加100%以上,站网数据量从每天8GB到现在180GB,近期达到国内站每天1.3TB、南极站5TB的高速增长,海洋水色/海洋动力环境卫星从每天覆盖全球1次提高到每天覆盖2-3次,完整接收全球海洋遥感观测数据,为我国自然资源事业提供稳定的数据源支持。

未来,随着海洋卫星进入极轨+高轨共同观测的时代,接收站网将补充静止卫星接收能力,拓展西部数据落地和服务“山水林田湖草沙冰”的能力,巩固极地准实时业务数据接收能力,海洋卫星地面接收站网的能力和规模将得到进一步提升,满足国产海洋观测卫星和其他遥感卫星接收任务。

五、结束语

经过二十多年的发展,海洋卫星地面站网从2个地面站3套接收系统已经形成“五站一中心”14套接收系统、即将建成“七站一中心”21套接收系统的体系架构。技术系统指标先进,覆盖Ka/X/L多个遥感接收频段,匹配卫星数传高中低速率传输,境内实时和境外延时数据灵活调度接收,形成“卫星组网+地面组网”相匹配的天地一体化协调工作方式。通过地面接收站网获取全球海洋水色、海洋动力环境数据,有效发挥海洋系列观测卫星全球观测的效能,为我国业务化海洋遥感监测奠定基础。