高分三号卫星在应急监测中的应用

2021-10-20刘建强安文韬梁超曾韬徐玉柱

文 | 刘建强 安文韬 梁超 曾韬 徐玉柱

1.国家卫星海洋应用中心

2.自然资源部空间海洋遥感与应用重点实验室

一、前言

进入21世纪以来,随着我国海洋权益维护、海洋防灾减灾、海洋资源开发以及海洋环境监测需求的激增,《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006—2020年)》明确规划了“高分辨率对地观测系统重大专项”(简称高分专项)等共16个重大专项工程。其中,高分三号(GF-3)卫星工程是高分专项首批启动的重要研制工程项目之一,该项目研制我国首颗C频段多极化高分辨率微波遥感卫星及配套工程,提供可靠、稳定的高分辨率合成孔径雷达(SAR)图像,改善我国民用天基高分辨率SAR图像全部依赖进口的状态,并在引领我国民用高分辨率微波遥感卫星应用中起到重要示范作用。

GF-3卫星于2016年8月10日成功发射,2017年1月23日正式投入使用,能够全天候实现全球海洋和陆地信息的监视监测,并通过左右姿态机动提升快速响应能力、扩大对地观测范围,其获取的C频段多极化SAR图像可以用于海洋、减灾、水利及气象等多个领域,服务于我国海洋、减灾、水利、气象、农业、国土、环保、国安、公安、住建、交通、统计、林业、地震、测绘、国防等多个行业。GF-3卫星显著提升了我国对地遥感观测能力,是高分专项工程实现全天候、全天时对地观测目标的重要基础。

二、高分三号卫星技术特点

GF-3卫星是我国第一颗民用多极化微波遥感SAR卫星,设计寿命达到8年,是迄今为止我国研制的空间分辨率最高的民用SAR卫星。卫星配置一套相控阵体制合成孔径雷达系统,具有聚束、条带、扫描、波模式等12种成像模式,分辨率达到1~500m,幅宽达到10~650km。采用高速信号调制技术和高增益点波束天线,实现2×450Mbit/s数据传输速率;能够在525s内实现整星侧摆63°并稳定。

GF-3卫星为满足多用户需求在系统设计上进行了全面优化,具有高分辨率、大成像幅宽、多成像模式、长寿命运行等特点,主要技术指标达到或超过国际同类卫星水平。GF-3卫星突破星载SAR多极化和定量化遥感、低轨遥感卫星长寿命设计等关键技术,提升了我国微波遥感卫星工程研制水平。

GF-3卫星的技术特点使其非常适合于防灾减灾的应急监测。首先,GF-3具备12种成像观测模式,可以针对台风、洪涝、雨雪冰冻等大范围灾害和滑坡、泥石流、火灾、房屋倒塌等中、小范围灾害灵活选用最佳观测模式。其次,灾害发生时通常伴随恶劣天气和烟尘,GF-3卫星搭载的SAR载荷可以穿透云雨、沙尘和雾霾,且无论白天还是夜晚均可观测,这一优点对应急监测至关重要。同时,GF-3卫星具有优秀的重访能力,其单侧视情况下平均重访周期小于3天;双侧视情况下,在10m分辨率100km幅宽的模式下,实时观测区(5°S~53°N、70°E~150°E)内90%地区重访周期小于1.5天。

三、高分三号卫星应急监测

GF-3卫星投入使用后,基于其自身全天时、全天候、多种观测模式和高重访的技术特点,在防灾减灾、应急处突等应急监测中取得了海量的应用成果,下面是其在绿潮监测、溢油监测、汛情监测、地震监测、海冰监测、台风监测、极地航行保障等7个方面的具体应用情况和一些典型应用实例。

1. 绿潮监测

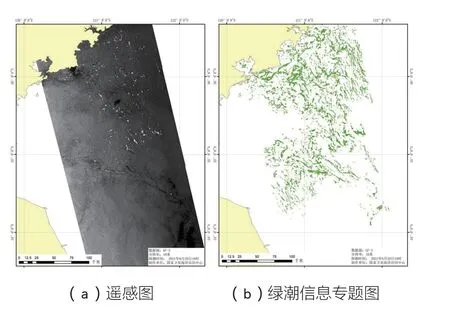

自2008年起,自然资源部国家卫星海洋应用中心每年夏季开展黄东海浒苔绿潮遥感监测,主要数据源包括海洋一号C/D星(HY-C/D)、Terra/Aqua、高分系列等光学及SAR遥感卫星数据,其中GF-3卫星SAR数据在光学卫星受云覆盖影响时成为重要的协同监测手段,有助于全天候获取浒苔绿潮最新实况信息,进一步保障相关部门浒苔绿潮综合防控工作开展。

图1为2021年6月29日18时过境的GF-3卫星SAR数据监测影像图及浒苔绿潮监测专题图,可见当日黄东海浒苔绿潮主要位于青岛东部、东北部及东南部海域,分布较为密集,部分浒苔绿潮已经进入青岛胶州湾内,在青岛黄岛区、崂山区也有较多浒苔绿潮登陆,影像探测范围内浒苔绿潮覆盖面积达313km。

图1 2021年6月29日GF-3卫星绿潮监测专题产品示例

2. 溢油监测

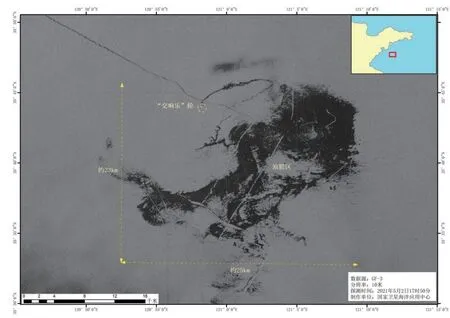

2021年4月27日9时许,巴拿马籍杂货船“义海”轮(SEA JUSTICE)与利比里亚籍锚泊油船“交响乐”轮(A SYMPHONY)在山东青岛朝连岛东南海域发生碰撞,导致油船一货舱受损溢油。针对此次“义海”轮与“交响乐”轮碰撞造成的“4·27”黄海海上重大溢油事故,国家卫星海洋应用中心立即启动应急监测程序,利用海洋一号(HY-1)、哨兵二号(Sentinel-2)、GF-3等国内外遥感数据开展跟踪监测,为相关部门的溢油现场处置提供了信息支撑。

图2为利用2021年5月2日17时50分过境的GF-3卫星SAR数据对事故海域进行监测,在事故船只“交响乐”轮位置(北纬35°44.0’、东经120°58.4’)附近及其北侧海域发现1处油膜分布区,油膜区位于“交响乐”轮南侧偏东海域,呈弯曲状细长条带和不规则面状混合形态,扩散程度较高,总面积约175km,油膜分布区东西向分布范围约25km,南北向分布范围约23km,中心点坐标:121°2'44"E、35°41'2"N。

图2 2021年5月2日GF-3卫星溢油监测专题图示例

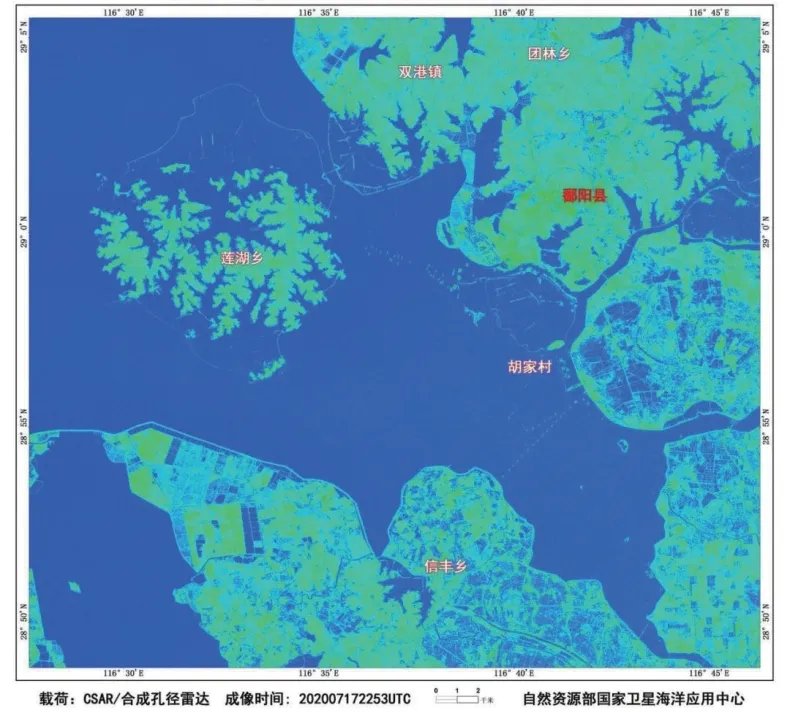

3. 汛情监测

GF-3卫星在大型江河湖海的水体监测中效果非常好,是汛情监测的有效、有力的工具之一。

2020年7月江西连续降雨,导致鄱阳湖水体面积持续增大。GF-3卫星高效地获取了多个时次全天候全天时SAR数据,相关数据提供给自然资源江西省卫星应用技术中心,为快速应对洪涝提供了有力依据。

GF-3卫星获取的鄱阳湖区域7月8日、11日、13日、15日、17日、18日的6期观测数据监测结果显示13日水体面积最大,15日有所缓解,各江河与鄱阳湖已经连成一片,靠湖的区域不同程度受淹,湖中地势较高的区域露出水面。7月11日、13日、15日、17日对鄱阳县昌洲乡监测结果显示,昌江发生溃口,昌洲乡中洲全部被淹,由GF-3数据中提取了溃口位置与长度、受淹区域面积等信息,7月17日图像显示溃口已经合拢。图3展示的是7月17日GF-3卫星鄱阳县局部遥感影像图。

图3 2020年7月17日GF-3卫星鄱阳县局部遥感影像

2021年7月20日08时至7月21日06时,河南中北部出现大暴雨,郑州、新乡、开封、周口、焦作等地部分地区出现特大暴雨,河南10个国家级气象观测站日降雨量突破有气象记录以来历史极值。

国家卫星海洋应用中心迅速联系中国资源卫星应用中心,安排GF-3卫星观测计划。同时根据河南省自然资源卫星应用技术中心的请求,筛查了近期的GF-3卫星SAR数据,在获得新SAR数据后制作了相关区域的变化对比专题图。所有获取的数据与制作的产品及时放在共享链接,为前方灾情分析处置及时提供卫星数据保障。

图4展示的是河南省尉氏县贾鲁河段7月15日和20日两天获取的两景GF-3卫星遥感图像,由两图对比可以明显发现贾鲁河河道中满是积水,且在河流的西南一侧淹没了大面积的农田,多个村庄受到了积水的威胁。

图4 GF-3卫星尉氏县贾鲁河段遥感影像图

4. 地震监测

据中国地震台网测定,2021年5月22日2时4分在青海果洛州玛多县发生7.4级地震,震源深度17km,震中位于34.59°N,98.34°E。震中距玛多县城38km、距西宁市385km。震中5km范围内平均海拔约4230m,震中50km范围内人口较少。

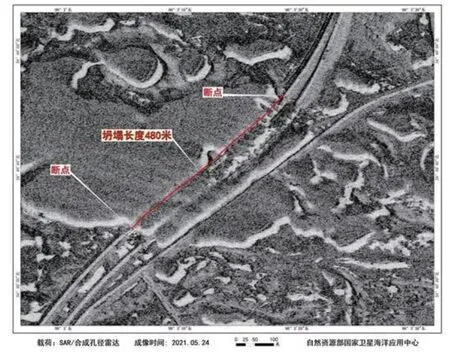

在获悉地震消息后,国家卫星海洋应用中心迅速协调中国资源卫星应用中心安排了GF-3卫星合成孔径雷达拍摄,同时建立了数据与专题遥感影像产品共享网址。图5展示的是由5月24日GF-3卫星聚束模式观测图像中提取出的青海野马滩大桥坍塌信息专题图。

图5 2021年5月24日GF-3卫星青海野马滩大桥遥感影像图

5. 海冰监测

每年冬季国家卫星海洋应用中心综合利用GF-3、HY-1等卫星资料,对渤海及黄海北部的冬季海冰冰情开展业务化监测,实现了冰期每天一期的监测能力。2018年发布100期、2019年发布90期渤海及黄海北部海冰业务化监测报告,向国家、海区、省市三级部门和单位提供服务,为海冰冰情监测与灾害评估和应急响应提供了不可或缺的信息支撑。

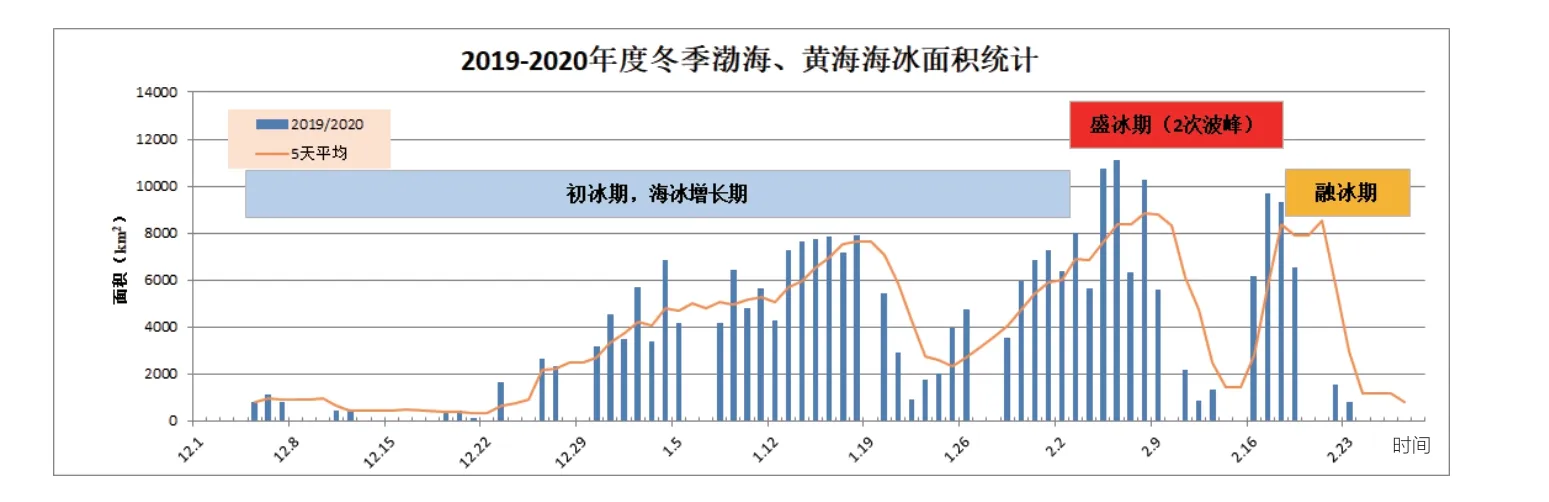

图6显示了2019—2020年度冬季渤海和黄海北部海冰整体时空变化分布特征,自2019年12月至2020年2月为渤海结冰期,随着季节变换,海冰大体经过初冰期、增长期、盛冰期和融冰期,在不同的冰期,随着冷空气活动影响,海冰也会出现不同程度的增长和消融。

图6 2019—2020年度渤海、黄海每日海冰面积统计

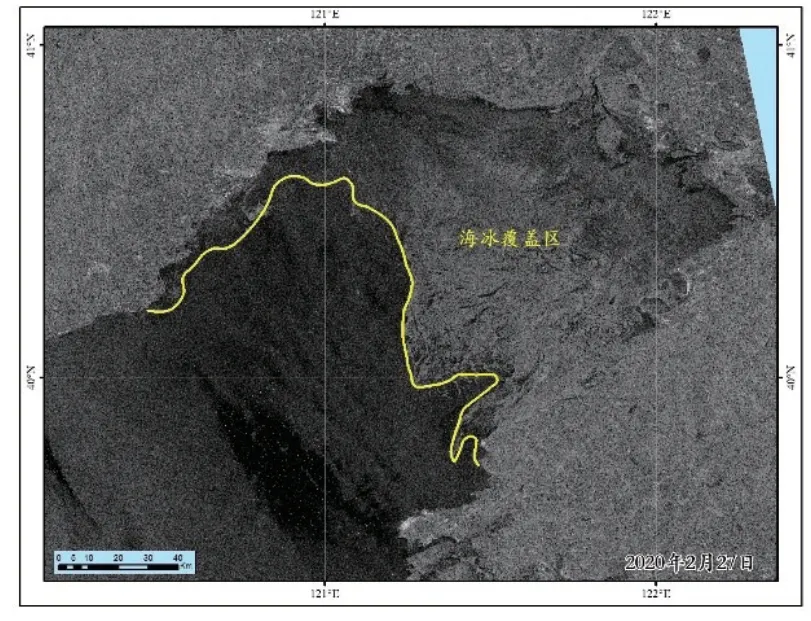

GF-3卫星具有较高分辨率,其对海冰冰型特征、冰上目标等都具备较好的成像效果,对于识别冰区目标和冰上航道具有显著优势。由于海冰和海水对于雷达波的后向散射特征具有较大差异,在GF-3影像上就能较好地识别海水和海冰。图7为利用GF-3卫星宽幅扫描模式数据制作的2020年2月27日获取的辽东湾的海冰监测专题产品。

图7 2020年2月27日GF-3卫星渤海海冰监测专题图

6. 台风监测

从2018年开始利用GF-3、HY-2、MetOp-A/B卫星等资料开展了西北太平洋区域台风监测工作,全年共监测到21次台风,制作台风监测专题图219幅,叠加云图台风专题图192幅。2019年,数据源新增HY-2B卫星和中法海洋卫星(CFOSAT),全年共监测到27次台风过程,制作台风遥感监测专题图384幅,及时提供给国家、海区、省市三级海洋预报部门,为汛期台风预报会商提供了近实时的台风实况信息保障。

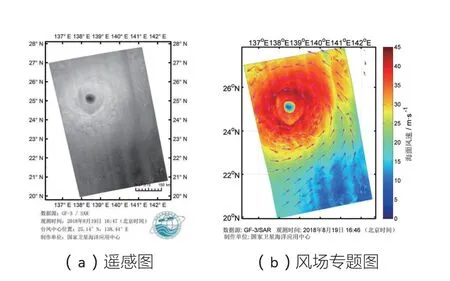

图8给出了2018年第19号台风“苏力”的GF-3卫星原始影像和风场信息反演专题图。风场反演图中用颜色表示风速,箭头表示风向,可以清晰看到台风眼周围风速可达30m/s以上,而台风眼里风速反而很低。

图8 2018年8月19日GF-3卫星台风海面风场监测产品示例

7. 极地航行保障

2018年,利用雪龙船船载移动接收和数据处理系统为中国第9次北极考察和第35次南极考察提供光学遥感影像及专题产品300余幅,技术人员在第9次北极考察前组织进行了GF-3卫星接收试验,确认了船载系统GF-3卫星数据的接收能力,并在第9次北极考察和第35次南极考察期间组织进行了多次GF-3卫星实时接收任务,提供了多幅高分辨率SAR海冰数据产品。根据雪龙船第35次南极考察的科考、卸货及航行需求,依据常规服务标准制定了GF-3卫星数据应急观测计划,为雪龙船冰区航行、作业及南极中山站、罗斯海新站冰区停靠卸货提供了高分辨率SAR海冰专题图(图9),共计30余幅,为雪龙船冰区的安全航行及停靠提供了重要支撑。

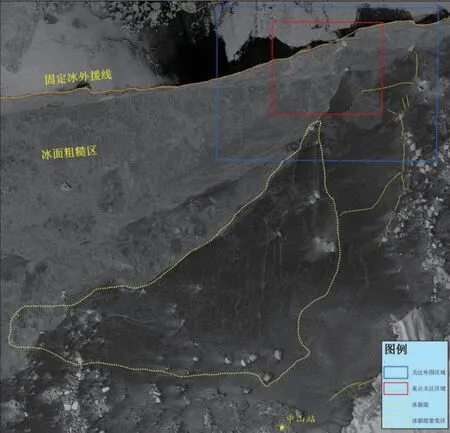

图9 2018年12月1日GF-3卫星中山站周边海冰监测产品示例

2019年,利用雪龙船船载移动接收和数据处理系统为中国第36次南极破冰船航行保障提供卫星遥感影像及专题产品。利用HY-1C、GF-3等自然资源卫星数据为破冰船浮冰区航行期间提供了卫星遥感浮冰的动态变化监测专题产品,为破冰船安全、迅速地在浮冰区穿行提供了保障。在中山站海冰卸货保障方面,HY-1C、GF-3等自然资源卫星从出航以来对中山站固定冰进行了连续监测,获取了乱冰区和冰裂隙分布等关键信息,为雪龙号选定了合适的着陆点,帮助考察队合理规划雪地车冰上运输路线,为中山站海冰卸货安全顺利完成提供了有力的保障。

四、结论与展望

GF-3卫星依托其技术特点和观测优势,在防灾救灾和应急监测上已形成了大量的应用成果,其数据已被广泛用于海洋、减灾、水利及气象等多个领域,取得了显著的应用效益。

GF-3卫星后续的两颗业务卫星已立项研制,将于2021年10月和2022年年初发射,发射后将与GF-3卫星一起三星组网运行,从而实现重点区域一天两次重访能力,进一步提升数据获取能力,将可为应急观测提供更充分的观测能力保障。同时,这两颗业务卫星还将搭载船舶自动识别系统(AIS),从而实现与海上船舶SAR观测数据的同步信息获取,极大地提升对海上船舶目标的监测能力。

在可以预见的未来,GF-3卫星及其后续业务卫星,将成为我国实施海洋开发、进行陆地环境资源监测和应急防灾减灾的重要技术支撑,将有效改变我国高分辨率SAR图像依赖进口的现状,对海洋强国、“一带一路”建设均具有重要意义。