金银花提取物制备纳米银及其对织物的抗菌性能

2021-10-13朱炯霖,李红,秦圆,闫俊

朱 炯 霖, 李 红, 秦 圆, 闫 俊

( 大连工业大学 纺织与材料工程学院, 辽宁 大连 116034 )

0 引 言

近年来,纳米银以其独特的抗菌性能在医疗卫生、清洁剂、服装等领域具有重要的研究应用价值,受到国内外学者的广泛研究关注[1-2]。纳米银的制备方法中用到的还原剂,如硼氢化钠,可能会增加环境或生物的危害[3-4]。因此从保护环境、大规模生产的角度出发,必须探索一种高效、简便、无毒、环保的纳米银制备方法。包括植物在内的生物合成纳米颗粒的方法因其良好的生物相容性而成为研究热点,其所分泌的功能性生物分子可以有效地还原金属离子[5-6]。另外,作为一种生物制剂,植物是生态友好型的,并且合成过程中涉及的还原剂和封盖剂也是环保的[7]。

许多药用植物含有大量的抗氧化剂,如多酚、类黄酮、酰胺化合物[8]。这些化合物中包含还原性羟基,能将银离子还原成单质Ag。由于羟基中氧具有高电负性,可以有效阻止银纳米颗粒的团聚,并将银纳米颗粒的尺寸控制在纳米范围内,起到保护剂的作用[9]。金银花是一种中草药植物,资源丰富且分布广泛。其含有丰富的多酚类化学成分,如绿原酸、类黄酮、双花醇等[10],这些化学成分均含有大量的羟基,具有很强的还原性,它们还可以保护还原的银纳米颗粒免于团聚。因此金银花提取物是一种还原能力较强的天然还原剂和保护剂[9-11]。

本试验采用金银花提取物还原AgNO3制备纳米银溶液。采用紫外-可见分光光度分析以及粒径分析进行表征,通过单因素分析的方法获得了制备纳米银的最佳条件。通过XRD和TEM测试,表征了在最佳条件下还原得到的纳米银。采用浸渍烘干的方法,将该纳米银整理到织物上,并测试整理前后织物的白度以及抗菌性能。

1 试 验

1.1 材料与仪器

纯棉织物(14.0 tex×13.2 tex,28 根/cm×26根/cm),佛山市世弘纺织有限公司;AgNO3、NaCl,分析纯,湖北广奥生物科技有限公司;金银花提取物,深圳思美泉生物科技有限责任公司;牛肉膏、蛋白胨、琼脂粉,均为生物制剂,上海古朵生物科技有限公司。

UV-6000PC型紫外可见光度仪,上海圣科仪器设备有限公司;Delsa Nano C型ZETA电位粒径分析仪,上海麦克默瑞提克仪器有限公司;FT-IR-650型傅里叶变换红外光谱仪,天津港东科技股份有限公司;XRD-6100型X射线衍射仪,中国香港岛津企业管理有限公司;LEAP 4000X HR型透射电子显微镜,深圳赛普思科技有限公司;BWH5100型白度仪,大连贝尔分析仪器有限公司。

1.2 方 法

1.2.1 纳米银的制备

将金银花提取物1 g溶于50 mL去离子水中,以6 000 r/min离心10 min,收集上清液用作金银花提取物溶液。取上清液3 mL加入一定浓度的AgNO3水溶液中,置于一定温度下反应得到纳米银溶液。

1.2.2 纳米银溶液浸渍处理棉织物

将棉织物浸渍于纳米银溶液中后,放在振荡水浴锅中处理1 h,温度25 ℃,120 r/min振荡,取出后放入烘箱中1 h,洗涤再烘干,烘干温度皆为60 ℃。

1.3 性能测试

1.3.1 紫外可见吸收光谱测试

将纳米银溶液倒入比色皿,以去离子水为参照样,测量范围300~700 nm,测定频率0.5 Hz,得到紫外吸收光谱图。

1.3.2 粒径测试

取5~10 mL纳米银溶液于测试皿中,在25 ℃ 下测试纳米银的粒径及分布情况。

1.3.3 XRD测试

将制备的纳米银溶液烘干,研磨成粉末。测试条件为管电压40 kV,管电流30 mA,扫描速度5°/min,2θ=30°~80°。

1.3.4 TEM测试

在铜网上滴1滴纳米银溶液,充分干燥后,放在透射电子显微镜仪器中观察其粒径大小与形貌。

1.3.5 红外光谱测试

通过溴化钾压片法,将金银花提取物和干燥后的纳米银分别与溴化钾粉末充分混合进行红外光谱分析。

1.3.6 织物白度测试

分别将整理前后的棉织物叠成4层,并用白度仪进行测试。选取织物的不同位置进行3次测试,得到平均值。

1.3.7 抗菌性能测试

剪取整理前后5 cm×5 cm大小的棉织物进行抗菌性能测试。所选择菌种为大肠杆菌和金黄色葡萄球菌。参照GB/T 20944.3—2008纺织品抗菌性能的评价,第三部分振荡法的标准,进行测试,同时对织物进行30次和50次的抗菌耐洗性能测试。按式(1)进行整理后织物抑菌率的计算:

(1)

式中:Y为抑菌率,%;A为未处理织物的平均菌落数;B为整理后织物的平均菌落数。

2 结果与讨论

2.1 纳米银制备条件的优化

2.1.1 AgNO3浓度对纳米银粒径的影响

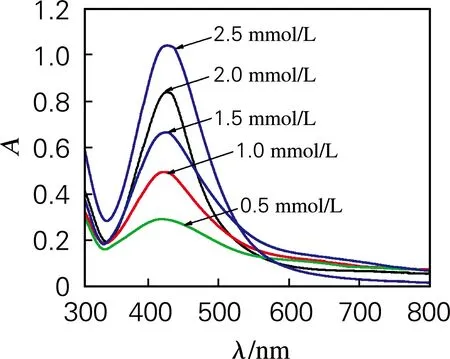

当发生等离子共振激发效应或者带间跃迁现象发生时,金属纳米粒子将形成吸收带或吸收区,紫外特征吸收峰的位置与粒子的大小、形状和团聚状态有关[12]。同时,特征吸收峰的位置决定了银纳米颗粒的粒径和形态特征,在400~450 nm处出现的吸收峰是纳米银波长的依据,也是形成球形或者近球形的纳米银粒子的表面等离子共振吸收现象[13]。

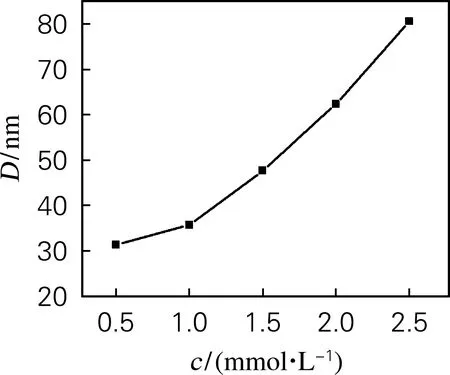

采用金银花提取液为还原剂,分别对浓度为0.5、1.0、1.5、2.0、2.5 mmol/L的AgNO3水溶液进行还原,反应温度130 ℃,反应时间25 min合成纳米银。制备的纳米银的紫外-可见吸收光谱图和粒径变化结果如图1、图2所示。从图1中可以看出,随着AgNO3浓度的增大,特征吸收峰红移,因此纳米银粒径逐渐增大,原因可能是在金银花提取物含量不变的条件下,生成的纳米银不能被及时包裹住,纳米银出现了团聚现象,导致粒径增大。特征吸收峰的半峰宽先缩小后变宽,所以粒径的尺寸分布范围先减小后增大[14]。从图2也可以看出,AgNO3浓度对纳米银的粒径和粒径分布范围有较大的影响。吸光度逐渐增加,可能是因为纳米银浓度随着AgNO3浓度的增大而增加。综合考虑,选择制备纳米银的AgNO3的浓度为1 mmol/L。

图1 不同AgNO3浓度下制备纳米银的紫外-可见吸收光谱图Fig.1 UV-Vis spectra of silver nanoparticles preparedat different concentrations of AgNO3

图2 不同AgNO3浓度下制备纳米银的粒径变化Fig.2 Particle sizes of silver nanoparticles prepared atdifferent concentrations of AgNO3

2.1.2 反应温度对纳米银粒径的影响

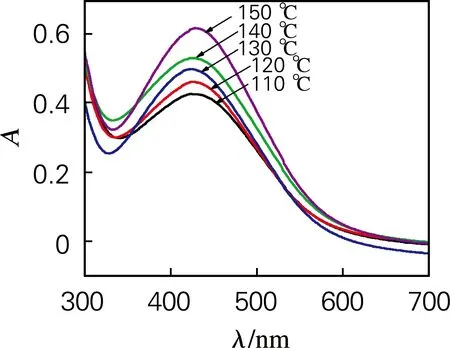

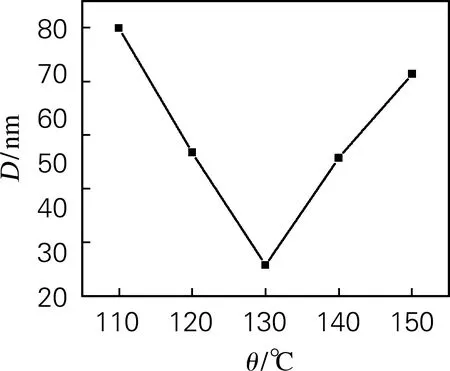

采用金银花提取液为还原剂,浓度为1 mmol/L 的AgNO3水溶液,分别在反应温度为110、120、130、140、150 ℃,反应时间均为25 min下合成纳米银,结果如图3、图4所示。

图3 不同反应温度下制备纳米银的紫外-可见吸收光谱图Fig.3 UV-Vis spectra of silver nanoparticles preparedat different reaction temperatures

图4 不同反应温度下制备纳米银的粒径变化Fig.4 Particle size of silver nanoparticles prepared atdifferent reaction temperatures

从图3可以看出,随着反应温度的增加,吸光度增大,紫外特征吸收峰的位置先发生蓝移,然后发生红移,因此纳米银的粒径先减小后增大。特征吸收峰的半峰宽先缩小后变宽,因此粒径的尺寸分布范围先减小后增大。同时通过粒径分析试验得到的图4也可以证实这一结论。分析原因可能是反应温度逐渐升高,反应速率逐渐增大,纳米银的晶核形成速率增加,在130 ℃时,纳米银的形成系统趋于稳定,因此此时纳米银的粒径最小,分布更均匀[11]。当温度高于130 ℃时,温度过高导致速率太大,生成的纳米银速度过快,金银花提取液作为包覆剂未能及时包覆在形成的纳米银粒子上,纳米银粒子之间的相互吸引力增加,并发生团聚现象,导致粒径变大。因此,选择制备纳米银反应温度为130 ℃。

2.1.3 反应时间对纳米银粒径的影响

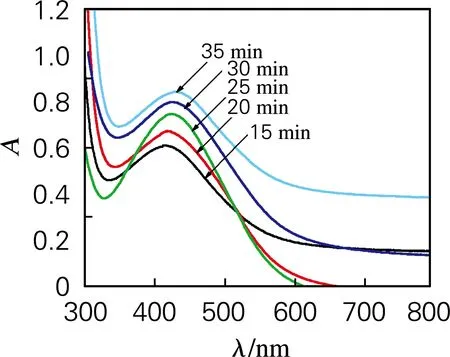

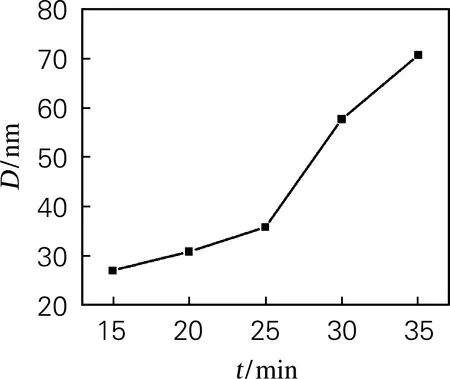

以金银花提取液还原1 mmol/L的AgNO3水溶液,反应温度为130 ℃,分别在反应时间15、20、25、30、35 min下合成纳米银,结果如图5、图6所示。

图5 不同反应时间下制备纳米银的紫外-可见吸收光谱图Fig.5 UV-Vis spectra of silver nanoparticles preparedat different reaction times

图6 不同反应时间下制备纳米银的粒径变化Fig.6 Particle size of silver nanoparticles prepared atdifferent reaction times

从图5可以看出随着反应时间的增加,吸光度逐渐增大,特征吸收峰红移,因此纳米银的粒径逐渐增大。特征吸收峰的半峰宽先窄后宽,在反应时间为25 min时最窄,此时的纳米银粒子分布范围较小。原因可能是反应时间太短,还原反应速度慢且不充分,产生的纳米粒子数量少且粒径较大。随着反应时间的延长,银的还原反应速度加快,有少数的纳米银晶核未被金银花提取液成功包覆而发生团聚现象,彼此碰撞,导致纳米银的粒径变得越来越大,粒径分布范围变宽[15]。因此最终选择25 min为制备纳米银的最佳反应时间。因此,控制AgNO3浓度、反应温度以及反应时间,可以实现纳米银粒径的可控制备。

因此当AgNO3浓度1 mmol/L、反应温度130 ℃、反应时间25 min时,可以制得相对尺寸良好的纳米银颗粒。

2.2 纳米银的结构表征

2.2.1 TEM分析

如图7(a)、(b)所示,由金银花提取物制备的纳米银大多近似球形颗粒,其尺寸大小较均匀,分布在5~25 nm,平均粒径在10 nm左右,得到的纳米银数量较多,同时表现出良好的分散状态。图7(c)、(d)为放置一个月之后的纳米银的表观形态,从图中可以看出纳米银粒子直径稍稍变大,粒径分布在10~30 nm,平均粒径为20 nm左右,这可能是因为在长时间的放置中,仍有少量的纳米银晶核在生成,金银花提取液未包覆到个别纳米银晶核的表面,使纳米银晶核团聚,因此粒径变大,粒径范围变大。从图7中还可以看到,放置后的纳米银粒子仍具有良好的分散状态,是因为大部分的纳米银较稳定没有发生团聚,因此金银花制备的纳米银具有较好的稳定性。

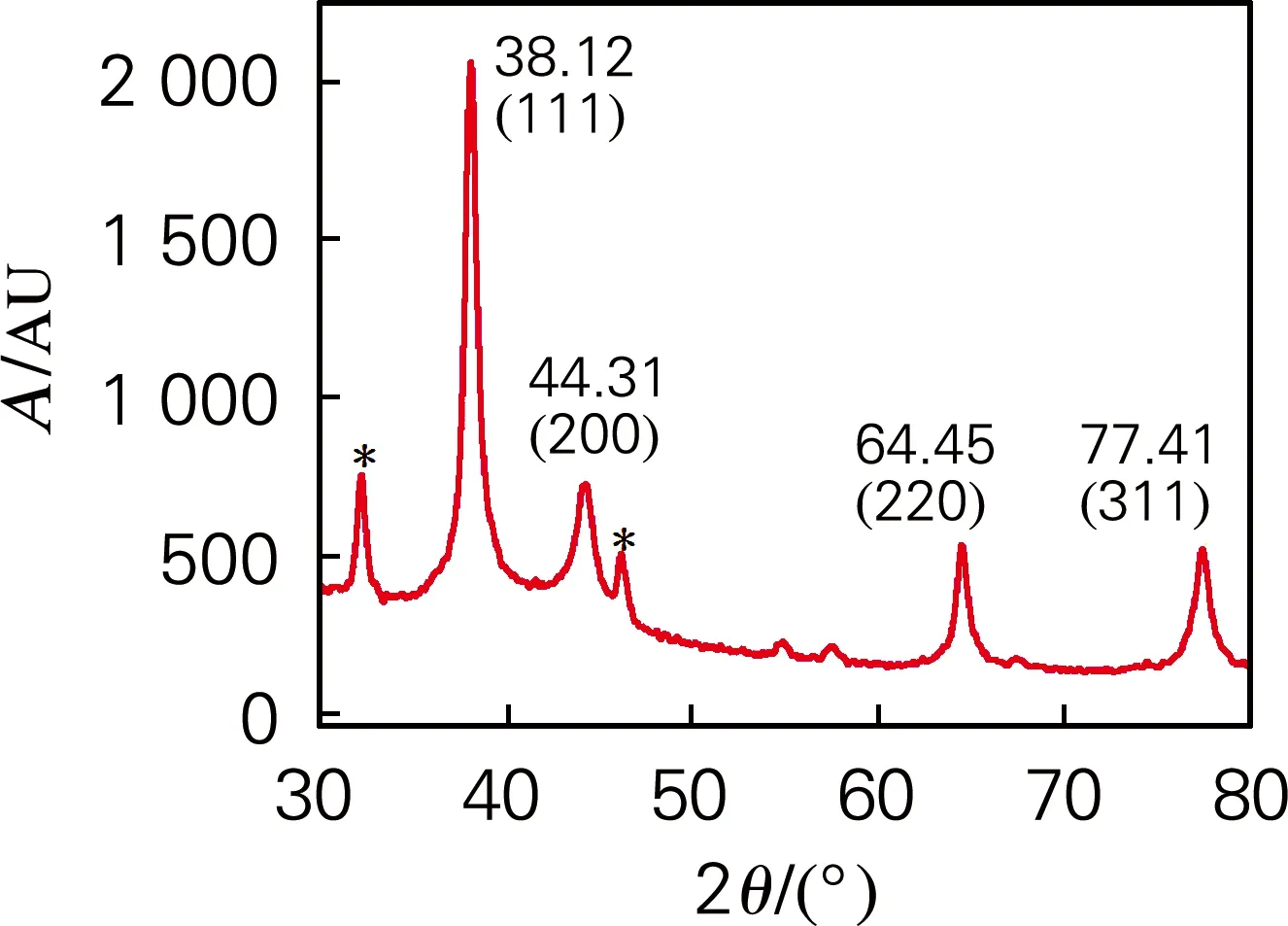

2.2.2 XRD测试

从图8可以看出,衍射峰38.12°、44.31°、64.45°、77.41°的位置分别对应纳银的晶面(111)、(200)、(220)、(311),说明以金银花提取物为还原剂制备纳米银得到的是面心立方体结构[16]。从图中还可以看到出现了两个新的衍射峰,这可能是附着在纳米银表面的植物提取物中的化学成分引起[17]。

图8 金银花纳米银的XRD图Fig.8 XRD pattern of honeysuckle nano silver

2.2.3 FT-IR测试

2.3 织物性能分析

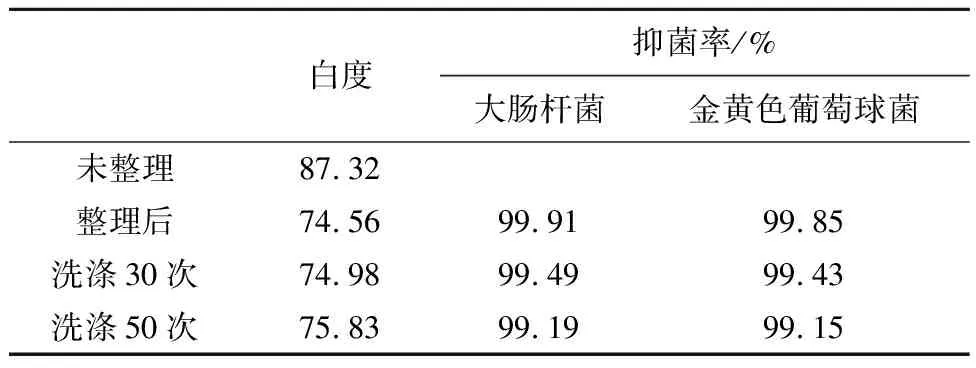

2.3.1 整理后棉织物的抗菌性能和白度测试

对金银花纳米银整理后的棉织物进行了抗菌测试,结果如表1所示。

表1 金银花纳米银负载棉织物的白度和抑菌率Tab.1 Whiteness and bacteriostasis rates of nano silverloaded cotton fabrics of honeysuckle

从表中可以看出,纳米银整理后织物具有优异的抗菌性能。这是因为纳米银具有高效的抗菌性,当纳米银吸附在细菌表面时,它能够与细菌体内的巯基发生反应,损伤细菌体内DNA,抑制其生理机能,导致细菌死亡。同时纳米银在光照下能够产生羟自由基和活性氧自由基,它们具有超高的氧化性能,能够氧化分解细菌[21-22]。另外,织物经过50次洗涤后,织物的抑菌率仍在99%以上,显示出很好的抑菌效果。这是因为棉纤维的表面具有不平坦的凹槽,内部是孔穴结构,而纳米银粒子比表面积大,表面能高,具有量子尺寸效应[23],纳米银粒子通过分子间范德华力较牢固地吸附在织物表面和内部[24]。虽然在洗涤的过程中,不断的摩擦与冲洗也会使织物表面上的纳米银颗粒脱落,但织物内部吸附的纳米银由于内外浓度差而扩散到织物表面,使织物表面具有持久的抗菌耐洗性[11]。

从表中还可以看到,纳米银整理后织物的白度下降了12.76,这是因为纳米银具有一定的颜色,当其负载到织物上后会导致织物白度下降。随着洗涤次数的增大,白度的变化幅度较小,这是因为洗涤时,织物表面吸附纳米银的量逐渐减少,但内部纳米银可以不断补充到纤维表面,导致其表面的纳米银粒子数量比较稳定,织物的白度变化不是很明显。

3 结 论

利用金银花提取物可以生物合成纳米银,操作简便,无毒、副作用产生,易大规模生产,是一种环境友好的合成方法。通过单因素试验得到,在AgNO3浓度1 mmol/L、反应温度130 ℃、反应时间25 min时,制备的纳米银尺寸良好。对最佳条件下制备的纳米银进行表征,得到粒径10 nm左右、分散状态好、稳定性好、数量可观的近似球形颗粒的纳米银。该纳米银整理的织物具有优异的抗菌性能以及抗菌耐洗性能,可以达到长效抗菌的效果。