某基坑支护桩位移变形处治技术

2021-10-11陈金祥施玉岩

陈金祥,施玉岩,侯 杰,张 波

(1.北京爱地地质勘察基础工程公司,北京 100144; 2.北京科技大学土木与资源工程学院,北京 100083)

基坑工程是一个系统的工程问题,必须具有丰富的施工经验,并结合拟建场地的土质和周边环境,才能制定出因地制宜的支护结构方案和实施办法。它与场地工程勘察、支护结构设计、施工开挖、基坑稳定、降水、施工管理、现场监测、相邻场地施工相互影响等密切相关[1]。基坑设计与施工涉及地质条件、岩土性质、场地环境、工程要求、气候变化、地下水动态、施工程序和方法等许多相关的复杂问题,是理论上尚待完善、成熟和发展的综合技术学科。本项目根据场地工程性质、水文地质、环境条件对基坑的护坡桩位移进行分析,并采取相应措施对护坡桩位移进行处理。

1 工程概况

本基坑位于北京市朝阳区,北侧为现状开闭站,地上3层,结构边线距开闭站最近4.7 m左右(支护结构上口线距离开闭站最近2 m左右);基坑东北侧结构边线距其人行便道最近5 m左右(支护结构上口线距离人行便道最近2 m左右);基坑西北侧结构边线距其人行便道最近3.6 m左右(支护结构上口线距离人行便道最近1.5 m左右);基坑西南侧结构边线距其人行便道最近6 m左右(护坡桩上口线距离人行便道最近1.8 m左右);基坑东南侧为一片空地,规划为堆土、材料堆放和加工场地,要求距基坑10 m范围内不堆放重物。场地周边建有围墙。

2 地质条件

2.1 地层岩性

该场地地貌单元属永定河冲、洪积扇中部地区。第四系地层厚度较大,据调查厚度大于50 m。表层为人工填土及新近沉积地层。

按自上而下顺序,依次将场地各层地基土的岩性特征描述如下:

①人工堆积层。

表层为一般厚约1.7 m~4.3 m的人工堆积之粉质黏土素填土、黏质粉土素填土①层及房渣土①1层。素填卵石①2层(层顶标高78.04 m~81.17 m):以亚圆形为主,粒径一般20 mm~50 mm,磨圆度较差,级配差,少量土填充,层厚1.1 m~2.3 m。

②第四系沉积层。

砂质粉土、黏质粉土②层,黏质粉土、粉质黏土②1层,黏土、重粉质黏土②2层及细砂、中砂②3层;粉质黏土、黏质粉土③层,黏质粉土、砂质粉土③1层及有机质黏土、有机质重粉质黏土③2层;中砂、细砂④层及黏质粉土、砂质粉土④1层;粉质黏土、黏质粉土⑤层,细砂⑤1层,黏土、重粉质黏土⑤2层及黏质粉土、砂质粉土⑤3层;圆砾、卵石⑥层,中砂、细砂⑥1层及黏质粉土、粉质黏土⑥2层;中砂、细砂⑦层,重粉质黏土、粉质黏土⑦1层,砂质粉土、黏质粉土⑦2层及黏土、重粉质黏土⑦3层;粉质黏土、黏质粉土⑧层及重粉质黏土、黏土⑧1层;粉质黏土、黏质粉土⑨层及有机质黏土、有机质重粉质黏土⑨1层;卵石、圆砾⑩层,中砂⑩1层,粉质黏土、黏质粉土⑩2层及黏土、重粉质黏土⑩3层。

2.2 水文地质条件

本工程场地内共四层地下水,第一层水位埋深7.3 m,为上层滞水,第二层水位埋深12.4 m~14.2 m,为层间水,第三层水位埋深22.1 m~24.5 m,为潜水~承压水,第四层水位埋深27.6 m~30.9 m,为承压水。

场地内第一层上层滞水分布规律性差,水量不大。拟建场地的建筑场地类别为Ⅲ类。

3 设计参数及施工

1)本工程根据地层情况、基坑深度、场地周边建筑物情况及车辆情况,将基坑分为5个剖面,1—1剖面、1a—1a剖面复合土钉墙支护体系;2—2剖面、2a—2a剖面、4—4剖面采用桩锚支护体系,桩顶在自然地面;3—3剖面采用桩锚支护体系,桩顶以上3.0 m做土钉墙,坑底预留1 500 mm宽肥槽。地面超载按q=20 kPa考虑;基坑北侧现状开闭站按q=60 kPa考虑。

基坑变形:本工程基坑安全等级2—2剖面为Ⅰ级基坑,按2‰h控制变形[2]。各个地层参数如表1所示。

表1 地层参数表

2)本次重点对2—2剖面进行分析。

a.本剖面基坑从±0.000算起,坑深11.77 m,采用护坡桩+预应力锚杆支护体系,桩顶位于地表,坑底留1 500 mm肥槽,3层开闭站超载按照60 kPa考虑。

b.护坡桩做法:护坡桩桩长17.5 m,其中嵌固段4.23 m,桩间距1.2 m,桩径600 mm,桩身强度C25,混凝土坍落度180 mm~220 mm。

c.冠梁作法:桩顶之上做冠梁,尺寸700 mm×500 mm,强度C25,两侧各配320 HRB400级热轧螺纹钢筋,中间上下各加配216 HRB400级热轧螺纹钢筋,箍筋φ 8@200。

d.锚索做法:原设计:初步设计时,由于甲方未提供开闭站地下室详细信息,设置两道锚索,锚索位于冠梁顶下3.0 m,7.5 m处,第一道锚索为三桩两锚,第二道锚索为一桩一锚,锚索孔径φ150 mm,下倾角15°,锚索成孔后下入3-4d15(7φ5)低松弛型钢绞线,强度1 860 N/mm2,第一道锚索锚固力设计值为452 kN/根,第二道锚索锚固力设计值为350 kN/根,如表2所示。

表2 原锚杆设计值

设计变更:由于基坑北侧开闭站存在地下室,地下室埋深7.5 m左右,原设计第一道锚索无法施工,经核算,做出如下变更:2—2剖面第一道锚索取消,第二道锚索在桩顶下8 m位置处(下调500 mm),长度调整为22 m(加长3 m),桩身配筋不变,锚索孔径φ150 mm,下倾角15°,锚索成孔后下入3d15(7φ5)低松弛型钢绞线,强度1 860 N/mm2,第一道锚索锚固力设计值为390 kN/根,如表3所示。

表3 锚杆设计变更值

每2 m设一对中支架。二次灌注P.S.A32.5MPa矿渣纯水泥浆,水灰比0.50,强度20 MPa,锚索钢绞线下入过程中,增加一根塑料压浆管,沿着该塑料管注浆和二次注浆,该塑料管不能取出,确保施工质量。锚固体强度达到设计值70%后方可进行张拉锁定,锁定力为锚固力设计值的80%。锚索锁在2根25b工字钢上,外加一块300 mm×300 mm×20 mm钢垫板。

e.在桩间挂20-22号铁丝网片,网片与土之间采用φ6.5 U型卡固定,U型卡的间距以能固定网片为原则,网片与桩之间采用116钢筋固定,间距1 m,在桩体上打孔,深80 mm~100 mm,钢筋采用植筋法植入桩体内,中部采用焊接连接,然后喷射细石混凝土,强度C20,面墙厚度约100 mm。

f.根据需要增加水平排水孔,间距3 m~4 m,插塑料管,直径50 mm~100 mm,短排水孔长300 mm~400 mm,长排水孔长3 m~4 m,外包透水土工布,上倾角0°~2°。

g.根据需要在基坑周边1 000 mm处用砖砌筑370 mm×300 mm的挡水墙,顶面和侧面抹水泥砂浆,水泥砂浆M5(1∶2.5),挡水墙上架设护栏。基坑顶部做好地面硬化工作,确保地面雨水的排放,不倒灌基坑。

其中2—2剖面部位局部基坑平面图如图1所示。

监测预警值及报警值见表4。

表4 监测预警值及报警值

该基坑支护工程,基坑北侧开闭站为3层小楼,长约30 m,宽约6 m,自然地面至楼顶高约8 m,初步设计时,由于甲方未提供开闭站地下室详细信息,原设置两道锚索,锚索位于冠梁顶下3.0 m,7.5 m处,后与开闭站进一步协商了解情况后发现该地下室深度达7 m。随后对设计进行调整,取消第一步锚索。

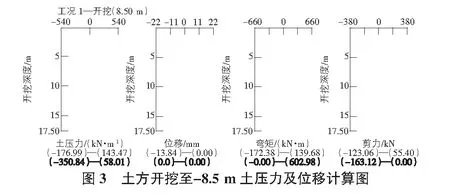

根据勘察报告提供的相关土层信息,采用弹性法土压力模型进行计算。该处水位为13 m,根据建筑基坑支护技术规程采用增量法计算内力,排桩支护模型如图2所示。

由此进行三种工况分析:工况1——开挖至-8.5 m;工况2——在-8.0 m处加撑锚杆;工况3——开挖至-11.77 m。其中工况1如图3所示。由此可见土方开挖-8.5 m时,水平位移小于2—2剖面安全预警值。

3)基坑现场施工过程中,土方开挖至-7 m时,2—2剖面护坡桩发生较大位移,护坡桩与开闭站附近土方有较明显裂缝,连梁拐角处出现裂纹。根据现场监测数据,监测点与开闭站之间水平距离局部变化达到20 mm。超过2—2剖面的安全预警值如图4~图6所示。

现场对护坡桩位移进行分析,原因大致如下:

a.现场开闭站旧化粪池及两口污水井位于基坑内部偏东侧,从开闭站人员情况了解,在勘察外业完成后基坑支护施工前的一段时间内,该化粪池及污水井均存在渗漏水现象。

b.施工时由于工期紧,护坡桩内侧土方开挖施工较快,挖污水井时井内部分污水流入附近土壤,导致该区域后期土壤含水量变大。

c.护坡桩施工完成后几天内降水量较大,部分雨水滞留在护坡桩与开闭站之间的土体内。

d.此时位于-8 m位置的预应力锚杆尚未施工,尚未产生预应力,侧向土压力导致护坡桩及冠梁向基坑内侧位移。

综上所述,由于护坡桩与开闭站之间的土体含水量过大,土体饱和,①层杂填土、②层黏性土的黏聚力和内摩擦角均变小,土的抗剪强度及侧摩阻力下降,从而不利于基坑支护中护坡桩的稳定。

4 基坑位移处理

监测发现护坡桩与开闭站水平距离不断变大后,我方组织相关人员进行分析决定采取以下措施,以确保护坡桩不再发生位移,保证护坡桩的稳定[3],如图7~图9所示。

1)土方及时对护坡桩内侧进行回填,开闭站两侧回填至埋深4.5 m处,其余位置回填至-6 m处,将基坑西北角-4 m处能够施工锚杆的4根锚杆进行施工。基坑东北角-4 m处能够施工锚杆的3根锚杆进行施工,长度22 m,按照锚索锚固力设计值为390 kN/根进行张拉锁定。

2)开闭站与护坡桩之间的上部分区域土方进行卸载,卸载至-2.5 m深处。减少对护坡桩的土方侧压力。

3)及时对2—2剖面护坡桩桩间插入多个排水管,对该区域土方进行部分排水。

4)对护坡桩回填的土方进行分段开挖,分段施工,开闭站处分为四段进行开挖和锚杆成孔、注浆、张拉锁定。以减轻其外侧土压力。

5)加强对护坡桩和冠梁的位移监测,如发现位移继续增大,将进一步采取其他措施以保证开闭站和基坑的安全。

5 处理结果

本次基坑2—2剖面布设3个监测点。在20 d左右进行采取上述处理方案,水平位移逐渐稳定,水平位移最高值稳定在22 mm左右,水平位移数据逐渐趋于稳定。监测数据如图10所示。

按照上述处理方案处理完成后,本基坑支护工程2—2剖面护坡桩水平位移不再增加,保持稳定,保证基坑支护的安全施工。

6 结语

1)深基坑支护在设计前,特别是城市建设的深基坑设计,务必要对周边环境了解清楚,明确周围建筑物荷载及位置,明确周边地下管线、排水沟、污水井的布设情况等等[4],明确施工部位有无渗水现象,这样有利于选取安全、经济合理的基坑支护方案,降低设计风险。

2)重视勘察报告,根据地层情况合理选用参数对于支护方案的经济性影响很大;同时施工过程中多与现场施工人员沟通,及时了解勘察完成后现场地质土层信息及施工状况的变化,如有较大变化应及时调整设计方案;在施工过程中采用信息法施工,及时了解和掌握施工过程中动态变化,发现问题,应尽快研究相应的对策,确保施工顺利进行以及基坑的稳定。

3)施工中如出现护坡桩位移等问题时,研究出原因后应在保证安全的前提下制定出尽量经济合理的解决方案,同时应加强施工监测,确保护坡桩位移得到控制。