基于三生空间耦合的生态安全格局构建与优化

——以扬州市为例

2021-10-10郭天威陆春锋王君櫹刘瑞程周生路

郭天威,陆春锋,王君櫹,刘瑞程,周生路*

(1.南京大学地理与海洋学院,江苏 南京 210093;2.江苏第二师范学院城市与资源环境学院,江苏 南京 210013)

近年来,城市化的不断推进使得生态系统面临巨大压力并诱发越来越多的生物多样性丧失、水污染等生态问题,严重威胁经济社会的可持续发展[1-2]。如何缓解经济发展与生态保护之间的矛盾及保障区域生态安全,成为学术界重点关注的问题[3]。生态安全格局的构建和优化是缓解生态保护与经济发展之间矛盾的重要途径之一[4-5],可为快速城镇化背景下寻求与区域契合的生态保护提供有力支撑[1]。经过长时间发展,目前生态安全格局构建已经形成“生态源地选取-生态阻力面构建修正-生态廊道模拟评价提取”的模式[6],而生态安全格局优化主要从数学模型、景观生态、土地利用配置等角度出发,如俞孔坚[7]在Knaapen提出的最小耗费距离模型基础上,对其进行修正并运用于生态安全格局优化;Reshmidevi等[8]从土地利用优化配置角度对生态安全格局优化作了研究;Szabó等[9]对景观生态规划通过建立景观测量指标和景观聚集敏感性进行了评价。

纵观当前研究,城市与自然空间格局的不和谐、城镇的盲目扩张破坏生态安全格局[10]是优化生态安全格局的关键性问题。然而当前生态安全格局优化对生态、生产和生活(三生)空间的相互作用及联系考虑较少,缺乏对三生耦合优化模式的考量,不利于快速城镇化背景下生态格局的保护。基于此,需将生态保护置于生态-生产-生活相协调的格局下,从三生耦合的角度对生态安全格局进行优化,才能与时俱进地促进区域生态安全格局的建设。本研究选取扬州市为研究区,利用环形梯度分析和多情景冲突协调评价的方法,在三生空间规律梯度分析的基础上引入弹性系数[11]进行分区,充分考虑了生活空间对于生态空间未来侵占的可能性风险,对扬州市2020—2030年城镇扩张进行模拟预测,对其生态安全格局进行优化并提出相应的管控建议,旨在为生态安全格局的优化提供新思路,为扬州市在保护生态安全前提下优化空间开发格局提供决策参考。

1 材料与方法

1.1 研究区概况与数据来源

扬州市(119°01′~119°54′E,32°15′~33°25′N)地处江苏省中部,江淮平原南端、长江北岸,主城区位于长江与京杭大运河交汇处。区内存在多处大型湖泊,包括高邮湖、邵伯湖、宝应湖、白马湖等;水网密集,河流总长累计593.6 km,多年平均径流总量约为17×108m3。扬州市内生态资源禀赋丰富,生态保护地类型组合与空间规模配置多样,为生态安全格局构建提供了丰富的备选源地。

数据来源包括:国土部门提供的2010年、2015年扬州市1∶5 000土地利用变更调查数据;环保部门提供的扬州市生态红线区域总图(2013年)、江淮生态大走廊(扬州)总图;美国地质勘察局(USGS)公布的SRTM地形数据与Landsat 7 ETM+影像;MODIS归一化植被指数(NDVI)产品;国家气象科学数据共享服务平台(http://data.cma.cn/)提供的蒸发与降水数据;多目标地球化学调查数据土壤样品中重金属含量实测值;Tropospheric Emission Monitoring Internet Service(http://www.temis.nl/index.php)提供的NO2数据;基于应用程序编程接口(Application Programming Interface)从空气质量监测网站(http://pm25.in/)抓取的PM2.5数据等。

1.2 研究方法

基于三生用地分类体系的生态安全格局优化路径见图1。

图1 生态安全格局的分区协调优化思路Fig.1 Framework of the regional coordination and optimization of ecological security pattern

生态安全格局的构建与优化以生态安全格局构建的基本范式为主,考虑三生空间的综合影响,以生态空间的提取为前提选取生态源地,构建并修正阻力面,将生产主体空间的耕地作为廊道组分及保护缓冲区,以此构建扬州市生态安全格局。基于未来城镇扩展模拟侵占结果,利用环形梯度分析探究三生功能演变规律,从三生耦合角度开展多情景基础方案冲突协调评价,进行生态安全格局的分区协调优化。

1.2.1 生态系统服务重要性评价

生态系统服务重要性评价是以研究区的特定生态环境背景、资源禀赋特征为切入点,针对性地分析主导生态服务组合配置、空间分异规律,识别空间集中范围以划定关键保护区域。参考文献[12-13],结合扬州市生态环境特色,主要选取了对研究区生态环境较为关键的水源涵养、水土保持、固碳释氧和生物量维持4个方面进行评价。采用德尔菲法[13]获取权重并考虑到扬州市降水丰富且水网密布,水源涵养与水土保持功能重要性更为凸显,因此以0.3、0.3、0.2、0.2 的权重叠加,综合评价生态系统服务重要性。

1)水源涵养。基于水量平衡模型,对蒸发与降水数据进行测算,获取多年平均降水量与平均蒸散量的差值,模拟表达水源涵养量的空间分异[14]:

W=P-E。

(1)

式中:W为平均涵养水量,mm;P为平均降雨量,mm;E为平均蒸发量,mm。

2)水土保持。以Landsat 7 ETM+影像为基础,结合气象、NDVI产品、SRTM地形等数据,生成降雨、坡长、坡度等各项侵蚀因子,基于RUSLE模型[15]计算水土保持量。

A=R×K×LS×P×C。

(2)

式中:A为预测土壤侵蚀量;R为降雨侵蚀力;K为土壤可侵蚀性(标准小区条件下);L为坡长因子;S为坡度因子;P为水土保持因子;C为覆盖及管理因子。

3)固碳释氧。基于CASA模型[16],应用MODIS的NDVI产品,运用光能利用率原理对净初级生产力进行测算:

λNPP(i,t)=θPAR(i,t)×ωi,t。

(3)

式中:λ、θ、ω分别为t时段内空间单元i上的植被净初级生产力、光合有效辐射、光能转化率。

4)生物量维持。采用MODIS归一化植被指数产品(NDVI)反映研究区生物量丰裕程度:

NNDVI=(αNIR-βR)/(αNIR+βR)。

(4)

式中:N表示研究区归一化植被指数,α、β分别表示近红外、可见光红色参数。

1.2.2 生态敏感性评价

生态敏感性指自然要素驱动及人为干扰胁迫下生态系统的响应程度,反映了区域内发生生态质量退化、组分结构破坏等生态环境问题的趋向性和可能性[6],说明发生区域性生态环境问题的难易程度和可能性大小。根据扬州生态现状,选取水体、土壤、大气污染敏感性和生境破碎化进行敏感性评价,并以等权重叠加,以获取综合生态敏感性。

1)水体污染敏感性。将研究区内的湖泊、河流水系、大型水库等水域作为核心区,依据陈昕等[6]的研究结果每隔100 m等间距设置缓冲区,共设5级,以此差异化表征水体遭受污染致敏的风险高低。

2)土壤污染敏感性。基于江苏省土壤元素地球化学基准值[17],结合多目标地球化学调查结果数据,对土壤污染敏感性进行评价。主要以重金属污染元素(Cd、Pb、Cr、Cu、Zn等)值进行Kriging空间插值,表征研究区土壤污染敏感性。

3)大气环境敏感性。基于应用程序端口抓取环境质量数据,进行Kriging空间插值,以此表征研究区大气污染的敏感性。

4)生境破碎化敏感性。依据相关研究成果[18],道路景观对自然生境生物流等具有阻隔作用,道路密度越高,对景观的阻隔作用越明显,生境破碎化敏感性越高。因此道路密度常作为度量生境破碎化的指标。本研究将研究区网格化,计算单位网格道路密度,并采用自然断点法分5级赋值,以表示生境破碎化敏感程度。则单位网格道路密度=单位网格道路面积/单位网格面积。

1.2.3 三生空间耦合机制基础构建

三生主体空间选取可为生态安全格局规划用地和生产、生活功能用地间冲突识别提供基础。因此,本研究聚焦三生主体空间选取,为精准且简便地识别未来发展中潜在用地冲突及开展三生耦合研究提供基础支撑。

1)生产主体空间识别。识别生产主体空间是为生态安全格局构建与优化提供缓冲性用地的基础。由于扬州市耕地资源丰富且分布范围广,通过自然等指数计算和耕地立地条件评价,选取优质、集中和侵占风险小的耕地作为生产主体空间,以降低耦合成本,有利于生态缓冲区的构建和管护。

耕地自然质量评价借鉴奉婷等[19]对耕地质量评价的指标体系和戴文举等[20]的方法,并参考《耕地质量等级》(GB/T 33469—2016)对耕地质量指数进行计算和分等。

耕地立地条件评价从连片性和侵占风险正负两方面对影响耕地立地因素进行探讨。耕地连片性也可被视作空间上的相邻程度,即两个耕地斑块之间距离越短,其连片性越高[21]。因此可用GIS对连片性进行空间分析,以此表征耕地连片性的空间差异。

随着研究区社会经济发展,城乡公路网逐渐密集,道路周边的耕地存在着被侵占的风险,参考文献[21],以公路密度为切入点识别高密度路网区,以此对耕地侵占风险进行评价。具体公式如下:

(5)

式中:k为核函数;n为样本数;h为带宽;(x-xi)为估计值点x到测量点xi的距离,核密度程度由核函数和带宽共同决定。

2) 生活主体空间识别。由于快速城镇化背景下生产、生态用地被侵占风险逐渐增加,因此,除了对现有的生活用地进行识别提取,还需对生活空间的未来发展情况进行模拟预测,这将有助于识别未来可能遭受侵占的生态保护用地。元胞自动机是通过局部运算逐步推演模拟全局时空演变现象的运算模型,根据转换规则来模拟元胞间的相互作用进而反馈整个系统的动态演化;而随机森林具有非线性、高精度、收敛速度适中等诸多优点[22]。因此,采用随机森林对元胞自动机转换规则进行智能学习提取,模拟2020—2030年城镇扩展边界,并以2030年模拟结果为生活主体空间。

1.2.4 基于三生耦合的生态安全格局构建

生态源地的选取充分考虑生产空间缓冲作用的影响,在生态空间提取的基础上,结合生态系统服务重要性和生态敏感性评价结果,依据德尔菲法确定指标权重,将生态空间、生态缓冲用地、重要生态服务功能区与重要生态敏感区叠加,选取综合重要性高的斑块作为生态源地。

生态阻力面构建参考吴榛等[23]对不同土地利用类型的景观阻力(Ri)赋值,从人为干扰程度和景观属性两个方面设置阻力值,构建基本阻力面。考虑到区域内大型水体分布对生物迁移的影响,参考文献[23]以200 hm2为阈值分别设置阻力为10、50。由于扬州市快速城镇化发展使得阻力面构建人为干扰频繁,借鉴陈昕等[6]的方法,利用夜间灯光数据进行修正,修正公式如下:

(6)

式中:NLi为第i个栅格单元的灯光指数;NLa为第i个栅格单元所属的景观类型a对应的灯光指数均值;R0为第i个栅格单元的基本阻力赋值。

生态廊道是区域内能量和物质流动的载体,是保持生态过程、生态功能在区域内连通的关键生态组分[24]。在构建源地体系的基础上,通过累计最小阻力模型识别生态廊道得到了广泛应用[25]。计算公式为:

(7)

式中:M为最小累积阻力值;fmin表示生态过程与最小阻力为正相关关系;m、n表示任意两个源地的编号,分别指代i、j,i≠j;Dij为源地j到达景观单元i的距离;Ri为景观单元对生态过程的阻力值。

1.2.5 基于三生耦合的生态安全格局优化

基于构建底线式生态保护性空间的核心理念,考虑生产空间的生态缓冲作用和未来城镇扩展带来的地类转型风险,以此识别生态安全格局与生产、生活空间之间存在的用地冲突。开展多情景耦合协调研究,有助于优化区域生态安全格局。

1)多情景冲突协调基础方案评价。多情景基础方案评价是理解和构建三生耦合情景优化的基础。参考相关规划与研究[26-27]构建三生主体空间功能水平量化体系(表1),对三生空间功能进行赋分。依据生产、生活空间对于生态空间的不同属性特点[28],分别将叠加斑块设为功能叠置斑块与功能冲突斑块,为基础情景评价提供依据。

表1 三生主体空间功能水平量化体系Table 1 Quantitative system of function level of ecological-production-living principal space

首先设置生态保护优先、融合发展、优先发展3种基础情景类型。情景构建过程中,以生态主体空间功能水平(fe)与生活主体空间功能水平(fu)为依据,根据如下原则设置情景:①分值优先原则,当fe>fu时,需予以差异化保护;②当fe=fu时,根据不同情景设置保护优先度。情景如图3所示:a. 生态保护优先情景中,当 2 a.生态优先情景ecological priority scenario;b.融合发展情景integrated development scenario;c.优先发展情景development priority scenario。图2 多情景耦合方案Fig.2 Multi-scenario coupling scheme 2)环形梯度分析。环形梯度分析是将研究区划分为多分环形条带测算参数以揭示梯度规律[29]。基于城镇模拟过程中的驱动力影响分析中,将扬州市行政驻地(点)作为核心点位,并且依据行政镇平均面积及栅格数据30 m空间分辨率,确定增量半径为7 800 m,形成14个圈层的环形梯度。最后以空间序列变化中弹性系数的突变点作为三生空间相互关系发生变化的转折节点,对三生功能组合类型进行分区,具体如图3所示。 图3 圈层梯度分析示意图Fig.3 Circle gradient analysis 通过生态敏感性评价和生态系统服务重要性评价,得到生态敏感性评价图和生态服务功能评价图(图4)。从图4可知,扬州市整体生态敏感程度较高,以中部高邮湖及邵伯湖核心区、东南部水网密集区、南部扬州段长江为主要敏感地,这些地区自然资源丰富,环境较好,遭到破坏后需要很大程度的修复,因而敏感性较高,需要保护。经统计,重要生态敏感区面积占全域面积的7.10%。 从图4还可知,在生态主体空间提取中,生态系统服务功能高值区主要集中在西侧的水源涵养地与种质保育区等功能用地、东侧林草地等小规模生境。低值区主要集中在扬州市中心区,该区域大多是建筑用地,因此分数较低。而高邮湖等大型水域的综合得分较低,主要是由于NPP与NDVI揭示水域的生产力、生物量的能力相对局限。因此鉴于扬州市水网密集的特点,根据《江苏省生态红线区域保护规划(2013)》(http://www.jiangsu.gov.cn/art/2013/10/15/art_46714_2589682.html),水源涵养服务功能是极重要且需保护维持的生态功能之一,故也将其纳入生态主体空间。 A.生态服务功能综合评价 comprehensive evaluation of ecological service function;B.生态敏感性评价 ecological sensitivity assessment; C.生态源地 ecological source area。审图号:苏S(2019)014。下同。The same below.图4 扬州市生态源地选取结果图Fig.4 Results of ecological source selection of Yangzhou City 综合考虑生产空间对生态源地缓冲作用的影响,结合上述评价和生态空间提取结果,对生态源地进行选取。经统计,生态源地面积为1 263.59 km2,占全域面积的19.14%,从空间上看,生态源地主要分布在高邮湖等大型水域、西侧的水源涵养地等功能用地、东侧林草地等区域,具体如图4C、图5A所示。 A.阻力面修正赋值 resistance surface correction assignment;B.生态网络模拟图 ecological network simulation map;C.生态安全格局构建 construction of ecological security pattern。图5 扬州市生态安全格局构建结果示意图Fig.5 The results of the ecological security pattern construction of Yangzhou City 根据阻力面构建与修正情况分析,生态阻力水平整体较低,均值为168.72,主要原因是区域内农用地、水域覆盖面积广而建设用地占全域面积的20.21%;高值区主要集中在各区行政驻点,最大值为1 000,随着向外围扩散逐渐缩小。经修正,阻力高值连片区的空间分布规律与修正前较接近,但阻力均值增至202.55,最大值增至3 105.00,方差由243.93增至387.66,更加突出了扬州市不同景观类型的阻力变化,并细化了同类型景观在经济社会活动影响下生态迁移适宜程度的差异(图5A)。 生态廊道布设南密北疏,且南部连通距离整体较短(图5B),主要是受源地空间分布特征的影响。源地呈北少南多的分布格局(图5C):以宝应自然保护区、高邮湖与邵伯湖生境斑块为核心连通南北;以高邮湖-邵伯湖为界,东侧江都区内水源地、森林公园、林草地等源地聚合,西部仪征市内水源地、种质资源保护地等聚合。此外,城镇附近廊道规模较小,可提供的生态服务功能相对局限,也从侧面印证了扬州快速城镇化带来的景观破碎化。 2.3.1 多情景冲突协调基础方案评价 结合三生空间功能赋分情况,多情景耦合结果如表2所示,生态保护优先、优先发展、融合发展3种基础情景下冲突斑块中需保护的面积分别为44.02、41.87、43.86 km2。 表2 多情景冲突图斑耦合面积及占比Table 2 Coupling area and proportion of conflict patches under multiple scenarios 从各划入优先级的面积配比看,生态保护优先情景中优先划入的配额最高,融合发展情景中优先划入的保护量与之相近,原因是分值均为3的生态用地与城镇建设用地冲突面积较小;优先发展情景中,应当划入保护区的面积最大,原因为该情景下更加侧重为城镇建设发展提供空间,将大量冲突斑块纳入应当保护的范围;融合发展情景中,建议划入保护的斑块面积最大,而应当划入保护面积仅为3.80 km2,该情景中处于生态及生活功能分值均处于2的冲突斑块纳入了建议保护中。总体来看,上述3种基础情景中,生态优先情景的保护成本压力较大,而融合发展情景中结构需进一步优化,发展优先情景中对生态保护的重要性凸显仍不足。 2.3.2 三生功能环形梯度规律分析 研究区生态主体空间功能水平整体较低,维持在0.5~1.5分值区间内,空间分布呈现南高北低的特征。在前8个圈层内由于高邮湖等大型水域的生态保护重要性突出,功能水平基本维持在0.91以上(图6),此外的圈层具有重要生态服务功能的规划保护地分布较少,功能水平平均为0.52,仅在11号圈层内因宝应运西自然保护区而小幅提升至0.94。由此可见,区域内大型水域是维持生态主体空间格局的基本骨架,北部宝应运西自然保护区作为关键生境节点,对协调圈层间的生态服务功能具有重要支撑作用。 图6 三生主体空间功能水平圈层梯度图Fig.6 Circle gradient of ecological-production-living principal space function level 生活主体空间功能水平曲线整体呈“L”形,表现为在0~2圈层内由2.485骤降至0.738,此后维持在该水平波动。扬州市城镇建设用地分布集中,受行政点驱动较强,建设用地主要集中0~2圈层并且建设适宜性与扩张能力强,生活-生产功能水平高。但随着圈层向外扩张,保护性水域面积增大,建设适宜性降低。3~8圈层分值维持在较低水平,小幅减少;9~12圈层,随着水域面积的减少,可供建设开发空间增多,分值略有上升。 生产主体空间功能水平整体较高,分值主要在1.5~3.0范围波动,经历0~2圈层上升、3~8圈层维持、9~14圈层小幅下降的倒“U”形变化。在内部圈层中由于建设用地为优势地类,耕地较少;随着圈层向外,道路侵占风险逐渐减小,耕地总量上升,且连片性和自然等别有所提升;9号后连片性和自然等别下降是生产功能减弱的主要驱动因素。 2.3.3 生态安全格局的优化 根据环形梯度分析结果将14个圈层分为功能制衡区(0~2号)、功能平衡型(3~10号)、功能失衡型(11~14号)。基于三生主体功能梯度变化趋势,设定符合情景,以实现分区协调优化。功能制衡区位于行政中心核心圈层,以生活功能为主,城镇建设用地占优势地位,因此设定“发展优先”情景,侧重城镇建设发展;功能平衡区,生产、生态、生活主体空间功能分值波动不大,资源配置结果维持动态平衡,因此设定“融合发展”情景,兼顾发展;功能失衡区三生综合功能水平均分下降,生态-生产弹性系数陡增,与前后圈层的分值比失衡,表明生态资源禀赋相对不足,因此设定“生态优先”情景。 优化结果整体上在总量保护、结构配比、区域特色等方面具有优势。总量方面,保护斑块面积为43.87 km2,占冲突斑块总面积比为67.83%,与融合情景相近。根据《江苏省生态红线区域保护规划(2013)》以及《江淮生态大走廊(扬州)规划》(http://www.yangzhou.gov.cn),总规划保护面积占全域面积的29.8%。在保护关键生境的前提下,以协调保护面积总量有助于在耦合协调中适当舒缓生态保护压力的结构配比,则优先划入、应当划入、建议划入三者结构比为18.55∶10.08∶15.23,可满足差异化保护力度与近远期规划管理的实际需求。区域特色方面,根据对扬州市三生空间环形梯度规律的分析,分区情景协调可以使管控措施与区域三生主体空间功能梯度规律相适应。 局域上在生态提升、生态缓冲等方面也具一定优势。在生态提升方面,源地、廊道优化补充以高质量农田生态系统、部分生态空间功能水平高的水体为主。从区域尺度看,持续的人为活动投入管理会促使农田生态系统维持稳定的土壤理化性质,具有较强的固碳释氧作用[30],结合高生态功能水平水体,有利于增强生态源地功能重要性,有效降低生态廊道阻力,如图7所示。生态缓冲方面,基于生态保护红线的底线思维,结合《扬州主体功能区实施规划(2015)》(http://stkjxc.yangzhou.gov.cn),选取禁止开发区内较高功能水平生态缓冲用地,有利于与城市规划相适应,以缓解未来城镇扩张侵占压力,保护主要生态廊道(图7A、7B)。因此,分区协调情景为冲突斑块协调的最优解。 参考三生耦合优化结果,将环保部门生态红线规划、生态保护区域生态大走廊规划保护区的重叠部分作为Ⅰ类保护区,将生态保护区与生态大走廊规划保护区各自独有的剩余部分作为Ⅱ类保护区,将生态廊道规划结果作为Ⅲ类保护区,最终Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 类保护区占全域面积比分别为23.16%、12.01%、1.68%。其中Ⅰ类保护区为生态保护底线用地,对维持区域生态安全格局发挥重要作用,Ⅱ类保护区为生态保护缓冲用地,为区域生态建设活动提供支持,Ⅲ类保护区为生态连通辅助用地,保障物种流、信息流等生态过程(图7C)。 A.生态安全格局 ecological security pattern;B.优化结果 optimized result;C.三生耦合优化重要性分级 importance classification of three coupling optimization. a、c、e分别为A图部分放大,b、d、f分别为B图部分放大。Figure a,c and e are partial enlargements of figure A respectively; figure b,d and f are partial enlargements of figure B respectively.图7 生态安全格局优化结果Fig.7 Results of ecological security pattern optimization 本研究从三生耦合的角度出发,结合多情景冲突协调和环形梯度分析方法,探讨三生空间的相互作用,提出了“三生主体功能量化-多情景基础方案冲突协调评价-基于三生规律分析分区协调情景评价”的三生耦合优化框架,为当前快速城镇化背景下生态安全格局的优化提供新思路和新方法,具有重要的理论与实践价值。以往研究在构建优化生态安全格局时,通常较多关注生态功能强的主要生态源地保护,而较少关注生态水平较高的生产空间与受城镇扩张影响较大的生态区域。基于三生耦合的生态安全格局构建结果可知,部分生态源地以及多条生态廊道较易受到城镇扩张而破坏;而根据未来城镇扩张模拟结果发现,未来城镇扩张以水体和耕地为主要转换类型,且城镇逐渐规则化将会影响周边主要生态区域的聚合。因此,距离城镇较近的主要生态区域,一方面要注重源地与廊道周边高连片性及高质量农田生态系统保护,形成生态缓冲区以降低城镇扩张影响;另一方面,要对城市周边高生态功能区域进行保护,提高生态稳定性。 研究基于江苏省协同理论对分区进行空间融合[31],结合《扬州市主体功能区规划(2015)》《江淮生态大走廊(扬州)规划》等规划,对三生主体空间功能水平进行量化,并进一步将规划中高水平生态功能区、禁止开发区内的部分生态功能区纳入生态保护范围,有助于在多情景协调中提高保护面积总量,在耦合协调中舒缓生态保护压力,说明本次生态安全格局构建优化结果易于与城市规划相适应。其次,多情景模拟面向不同区域、不同决策者的多种目标与需求,因此,不同区域的发展模式必须与区域特定的发展目标以及需求相匹配。本研究基于多情景协调,结合梯度分析对三生空间功能水平变化的研究,提出“生态优先、优先发展、融合发展”3种情景,以满足决策者的主观目的。若区域以城镇发展为目标,侧重生活水平的提高,则 “优先发展”情景为最佳选择,该情景在保障城镇基本生态环境保护的同时,更利于城镇发展建设;若区域三生空间水平均为稳定均衡,则“融合发展”情景为最佳选择,更适合维持资源配置的动态平衡;若区域以生态功能凸显为目标,选择“生态优先”情景,有助于生态资源禀赋的提升。 目前,三生耦合优化研究尚处于初步阶段,仍存在局限性,一方面,三生空间分类体系尚未统一,还需与研究目的相结合确定合理体系;另一方面,多情景耦合中,最优方案的选择方式仍以半定量为主。因此,如何确定统一的三生分类体系,定量化筛选耦合协调的最优方案,完善三生耦合优化框架,尚需进一步研究。 1)扬州市各区县耕地自然等级均值为5.92~6.06,连片性均值水平处于0.91~63.16 km2,耕地侵占风险均值为0.71~1.41,对生态空间具有一定的缓冲保护作用。到2030年,城镇将新增建设用地354.11 km2,占全域面积的5.34%,其中水域和耕地是主要转化地类,自然生境将趋于破碎,景观连通度存在降低风险。 2)基于环形梯度规律分析,进行分区情景冲突协调,为生态安全格局优化提供有力支撑,优化后生态格局用地面积共计2 444.63 km2,占全域的36.85%。扬州市生态安全格局由底线功能用地、缓冲功能用地、连通功能用地组成,占全域面积比分别为23.16%、12.01%和1.68%。 3)应从景观组分与生态网络、生态安全格局、三生空间协同对扬州市生态空间进行多层级、系统化的综合管护;应依据生态服务功能、生态敏感性、景观连通性等差异,对源地和廊道进行分级管理,把握三生空间时空演化规律及驱动机制,提高生态安全格局管控的预见性和可持续性。

2 结果与分析

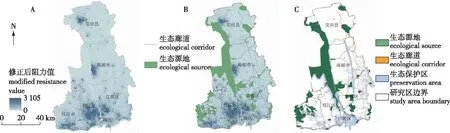

2.1 生态源地选取结果

2.2 生态阻力面及生态廊道分析

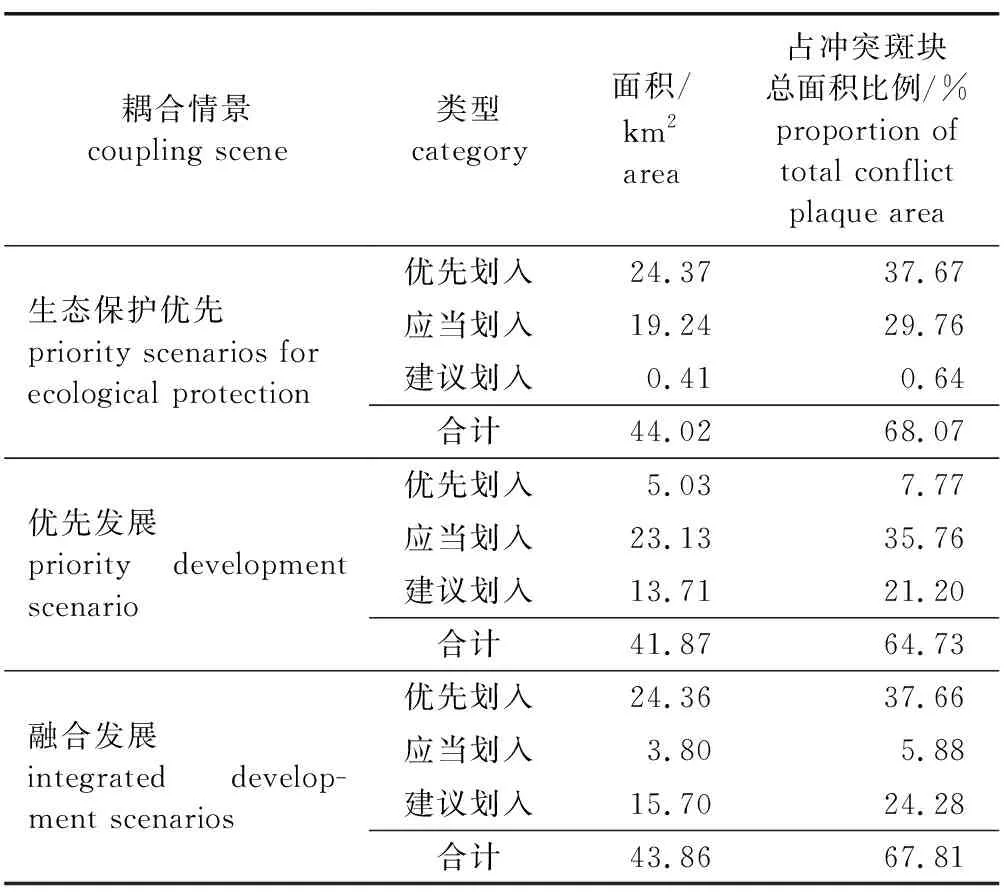

2.3 基于三生耦合的生态安全格局优化

3 讨 论

4 结 论