合肥市浅层地温场分布特征及影响因素分析

2021-10-08刘亚兰何黎明

李 静,张 帅,刘亚兰,何黎明

(安徽省地勘局第一水文工程地质勘查院,安徽·蚌埠 233000)

浅层地温能是指蕴藏在地表以下一定深度(200m以浅)范围内岩土体、地下水中具有开发利用价值的热能。浅层地温能是一种可再生的清洁能源,大规模开发利用可用于改善各地能源结构,减少碳排放,实现碳中和非常有利。这种资源存在于地下不同的地质体中,其赋存条件受区域地质、构造、水文等地质条件影响,包括地层岩性特征、地质构造、地下水类型、补径排条件及地下水动态变化规律等,这也造成各地浅层地温场分布特征各不相同。同时该资源具有储量大且稳定、可循环再生、开发利用清洁环保、环境效益显著等特点。

合肥市作为安徽省会,位于安徽省中部,江淮之间,为亚热带湿润季风气候,具有季风明显、四季分明,冬寒夏热、春秋温和,雨量适中等特点。合肥市区地处江淮分水岭岭脊的南侧,属于长江流域,区内天然河流较多,主要河流有南淝河、十五里河、上派河及其支流,均通过巢湖流入长江。

1 地质背景条件

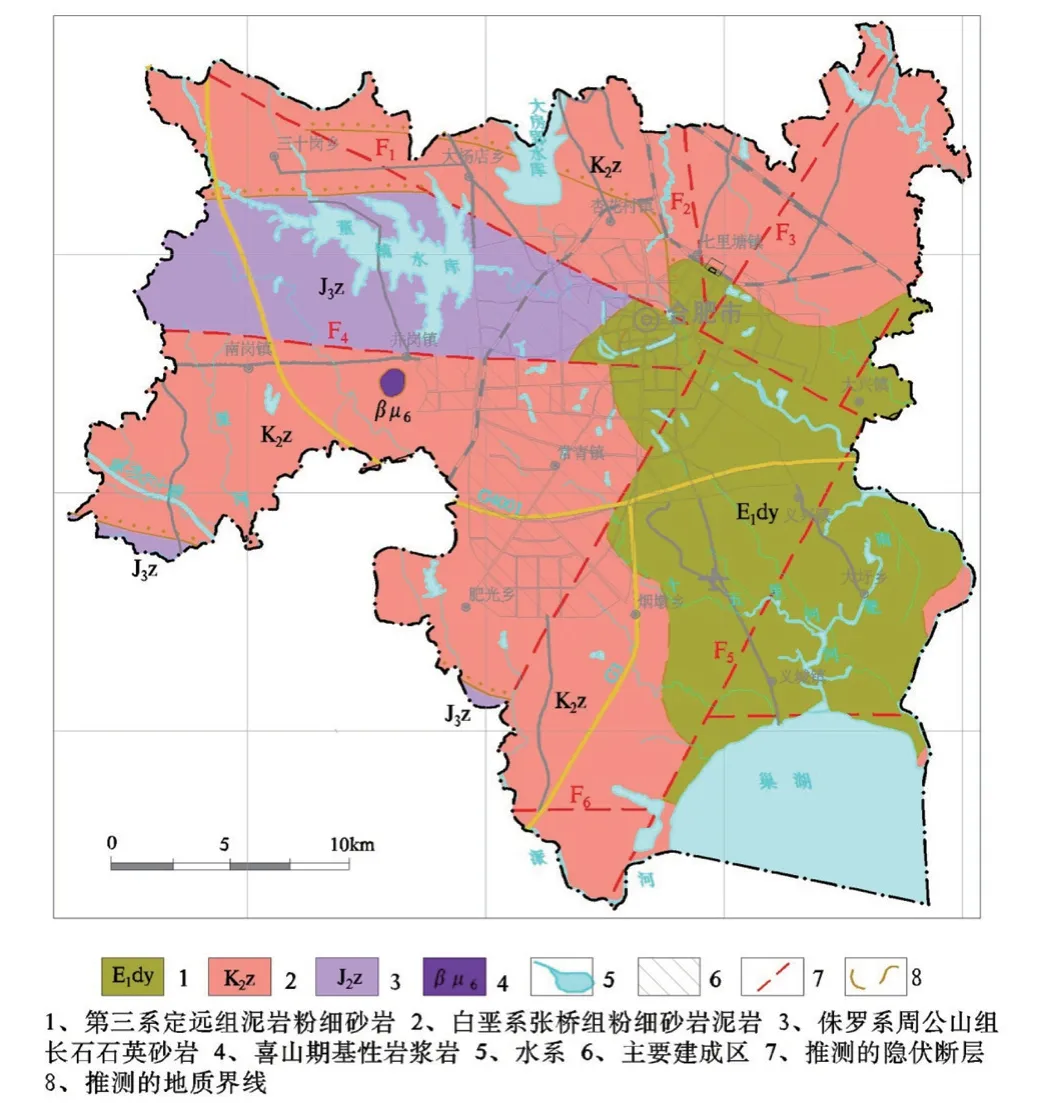

合肥市200米以浅地层序列由老到新为:中生界侏罗系上统周公山组(J3z),白垩系下统新庄组(K1x),白垩系上统张桥组(K2z);新生代古近系定远组(E1dy)和第四系(Q)。主要岩性为钙质泥岩、泥钙质粉细砂岩。地表绝大部分为第四系更新统棕黄、褐黄色黏土所覆盖。(图1)

图1 合肥市基岩地质图Fig.1 The bedrock geological map of Hefei

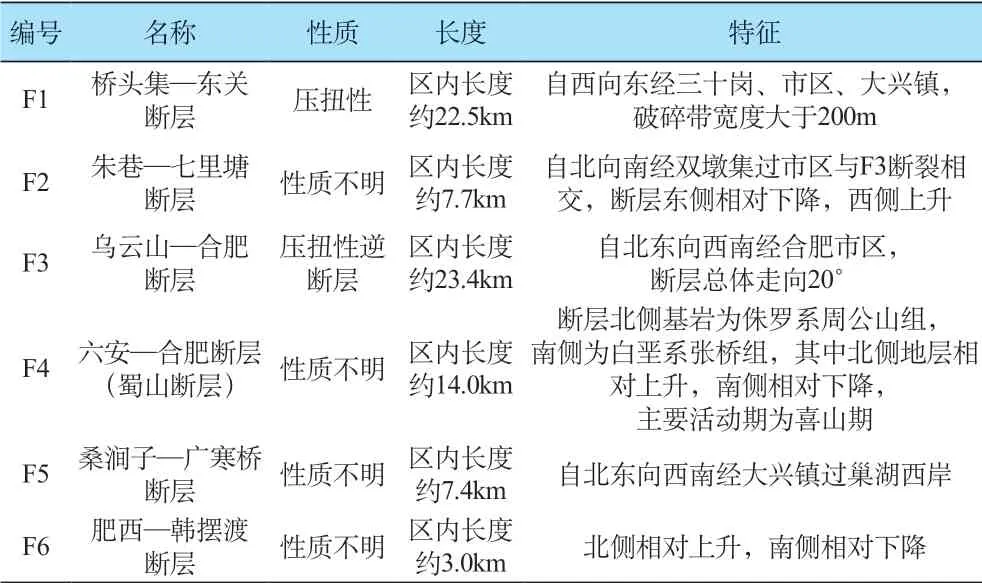

不同方向多次活动的断裂构造复合、叠加构成了本区的基本构造格局,主要断层特征见表1。

表1 合肥市主要断层及其基本特征Table 1 Characteristics of major faults in Hefei

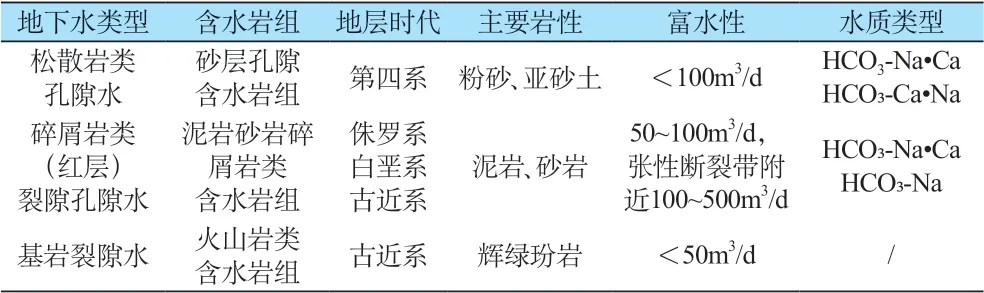

根据研究区地下水的赋存条件及地层岩性组合特征,可划分为松散岩类孔隙水、碎屑岩类(红层)裂隙孔隙水和基岩裂隙水三种类型,其基本特征见表2。

表2 合肥市水文地质特征Table 2 The hydrogeological characteristics of Hefei

2 地温监测孔数据采集及处理

根据中国地质科学院水文地质环境地质研究所发布的监测技术要求,在合肥市浅层地温能调查评价工作实施过程中,对研究区内的15口地温长观孔进行监测,监测时间长达3年,监测频率为每月3次,监测时间为每月5日、15日、25日。

根据监测技术要求,监测孔下入双U型直径32mm的PE管,管内注满清水,在成孔后静置1个月,管内水温与地温达到平衡,通过测量水温取得地温数据。监测深度根据监测孔深100~200m不等,测温仪器采用中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所研发的DCW-1型多通道地温仪,测温电缆为4线制PT1000铂电阻测温探头。监测时,从孔口缓慢下入测温探头,以免探头下入过快扰动管内水温,造成监测数据误差。孔内每2m一个测点,待测温探头下入到位后,稳定30秒后测量温度,并保存数据,每10m重复检查一次,为防止仪器数据丢失,同时手写记录测温数据。

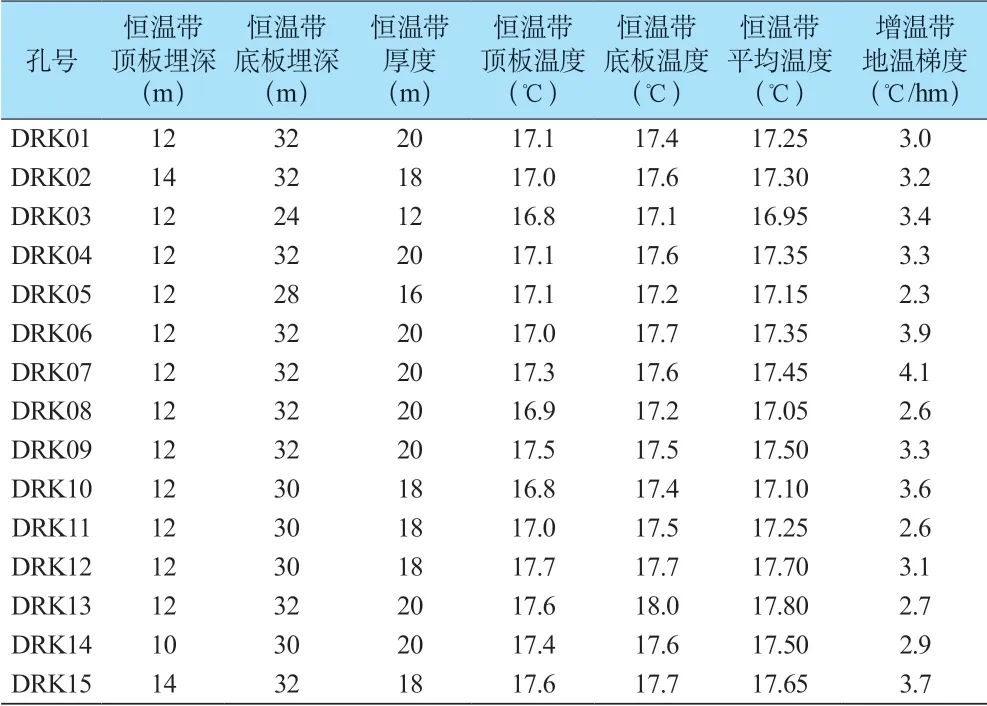

根据监测数据,研究区内三年地温基本无变化,所以本文仅选取2012年全年的地温监测数据进行分析,可以代表工作区地温变化规律。将各孔测温数据导进EXCEL中进行统一处理分析,绘制温度散点曲线图,根据温度变化曲线,确定变温带、恒温带及增温带,并计算地温梯度(结果见表3);根据分析结果,结合监测孔坐标用MAPGIS6.7软件绘制地温分布相关图件。

表3 合肥市恒温带要素及地温梯度表Table 3 Elements of constant temperature zone and geothermal gradient table in Hefei

3 浅层地温场分布特征

3.1 地温垂向分布特征

恒温带是指地面以下温度常年保持不变的地带,且沿深度方向略有上升。在自然状态下,该带地温受太阳能和大地热流的综合作用,地球内部热能形成的增温带与上层变温带的影响在这个区域内处于相对平衡。

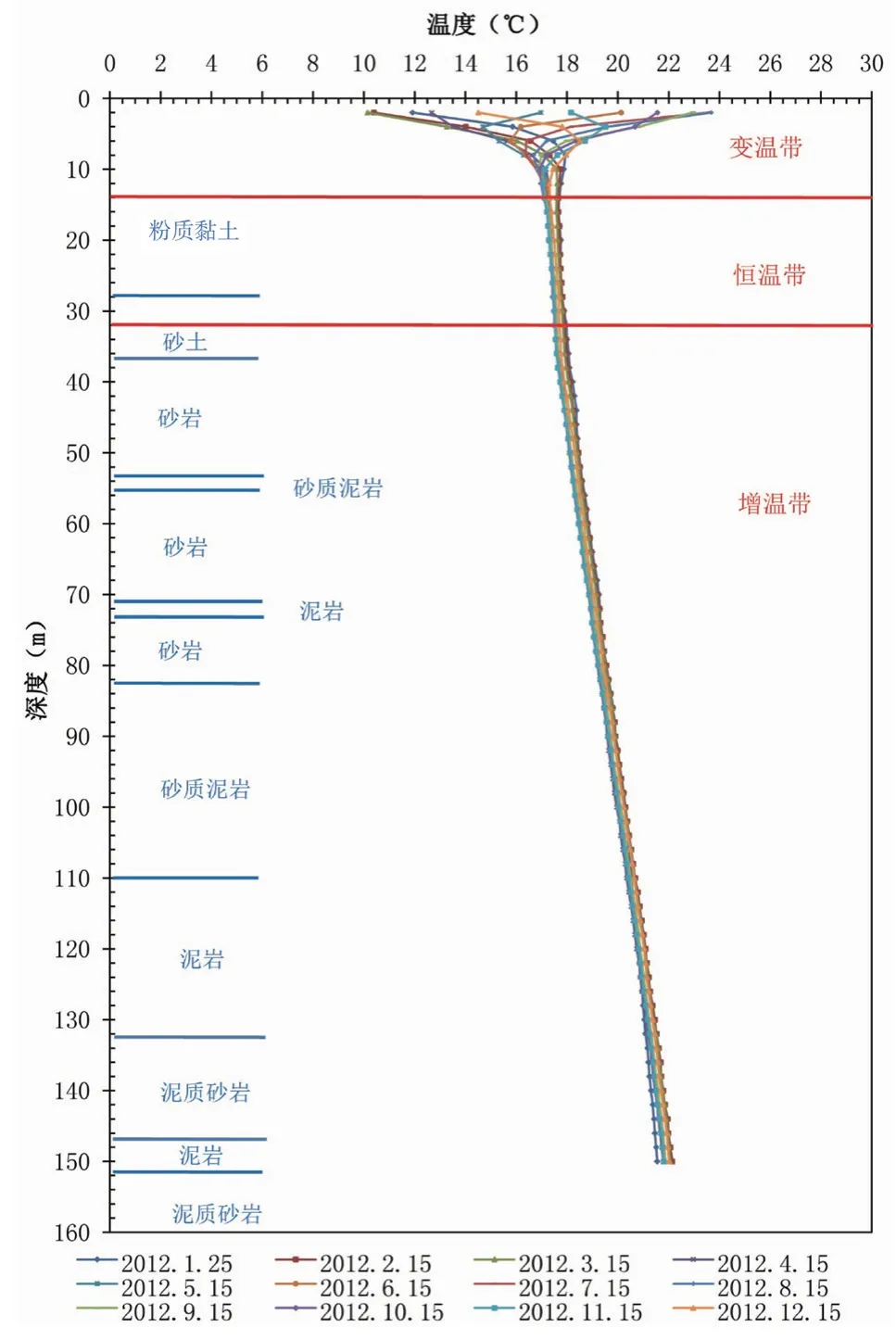

根据测温孔温度变化曲线图,各深度点温度在时间和深度方向的变化规律,确定各孔变温带、恒温带和增温带分布特征。研究区内整体上恒温带深度在12~32m左右,平均温度在17.4℃左右;变温带在12m以上区域,温度随季节变化,温度曲线呈花瓣状分散;32m以下为增温带,同一监测孔不同时间温度曲线斜率大致相同,基本不受气温影响(图2)。但因岩性、构造影响,各监测孔变温带、恒温带、增温带及恒温带平均温度有所区别。

图2 DRK15孔地温随深度变化曲线Fig.2 DRK15 curve of variation of hole-ground temperature with depth

3.2 地温平面分布特征

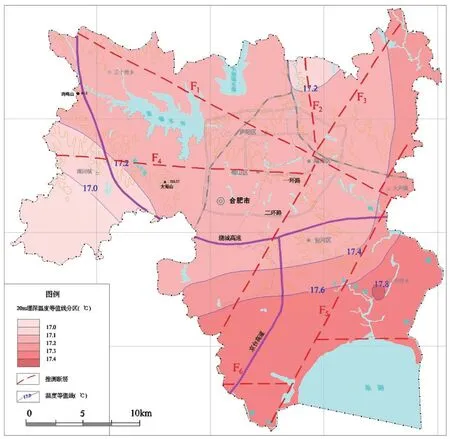

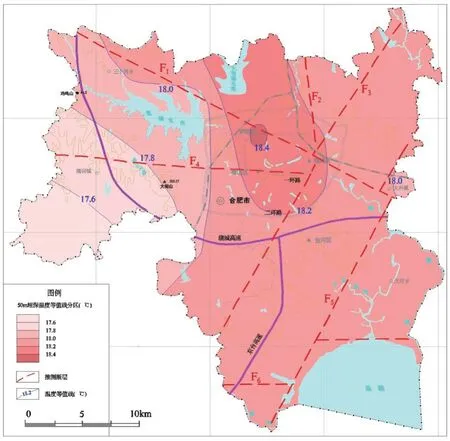

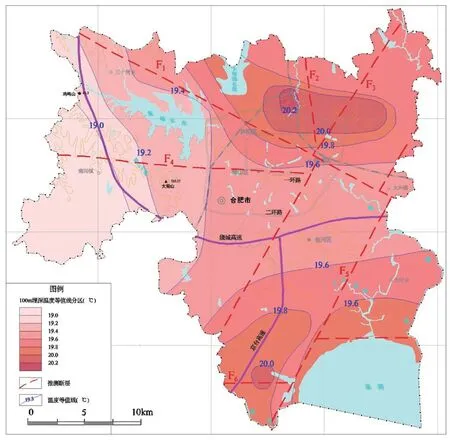

将15个地温监测孔的12个月的温度监测数据进行整理,分别计算出各孔20m、50m、100m温度的平均值和温度为19℃的埋深,并绘制不同深度的温度分布图。

相同深度的地温分布呈现以下特征:埋深20m基本处于恒温带内,岩性以第四系黏土、砂土为主,地温由西部向东南部逐渐升高,由17.0℃升至17.8℃,巢湖周边最高达到17.8℃(图3)。埋深50m基本处在古近系、白垩系、侏罗系红层地层中,岩性以泥岩、砂岩为主,地温由西南向东北逐渐升高,在中北部达到最高温度18.4℃,位于北北东与北西、近东西断层交汇处(图4)。埋深100m地层岩性与50m处基本相同,均是古近系、白垩系、侏罗系红层泥岩、砂岩,温度平面分布变化较大,从19.0℃升至20.2℃,也遵从由西向东递增的规律,东北部及东南部温度都较高(≥20℃),位于北北东与北西、近东西断层交汇处(图5)。

图3 20m深度地温分布图Fig.3 Distribution Map of ground temperature at 20m depth

图4 50m深度地温分布图Fig.4 Distribution Map of ground temperature at 50m depth

图5 100m深度地温分布图Fig.5 Distribution Map of ground temperature at 100m depth

相同温度的地温分布特征表现为:19℃的埋深由西向东递减,这与各深度处的温度分布图相吻合。19℃的埋深由西(100m)向东递减(70m),大致呈北北东方向,等值线中心为与断层交会处,说明该处在相同的温度下埋深较浅,反映出北北东方向断裂是导热断裂(图6)。

图6 19℃埋深等值线图Fig.6 Contour map of buried depth of 19 degrees

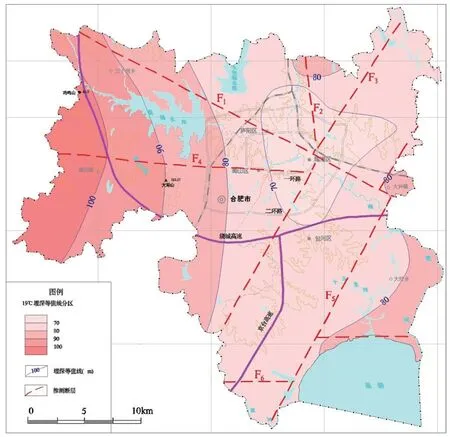

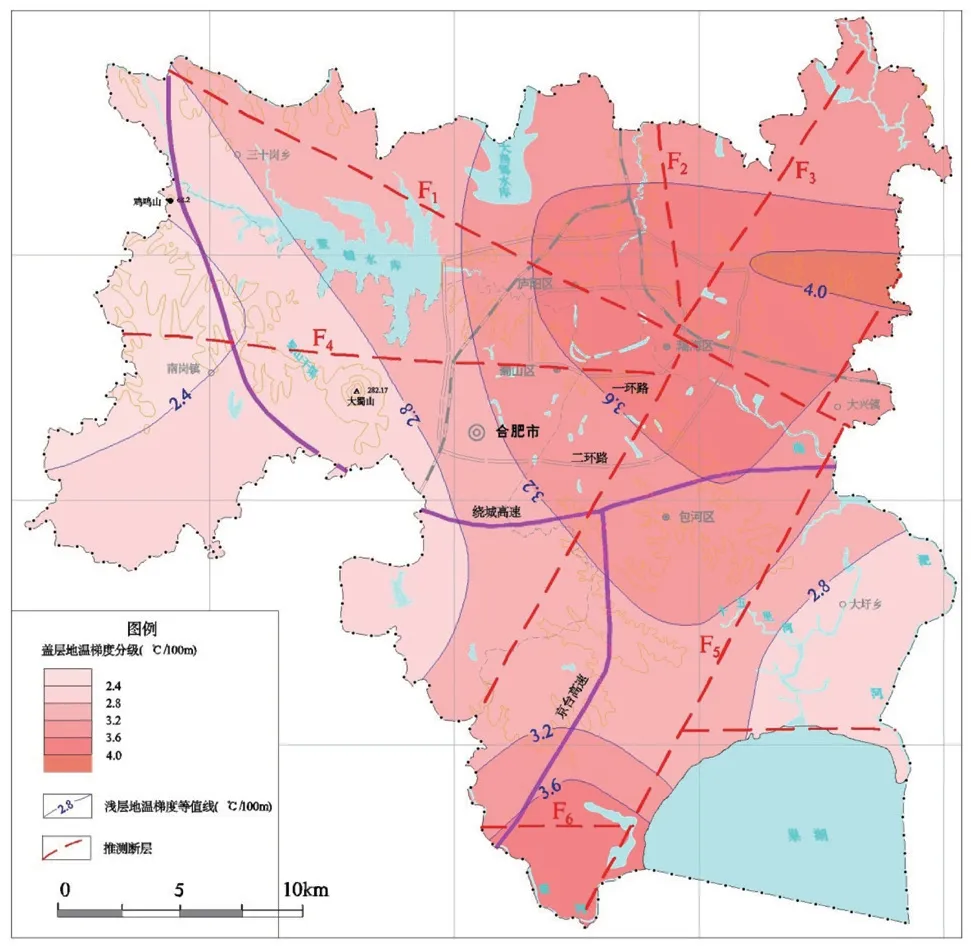

地温梯度分布特征表现为研究区内地层增温率在2.2~4.1℃/100m之间,工作区东北部和南部地温梯度较大,分别达到4.0℃/100m和3.6℃/100m,而西部则较低,为2.4℃/100m,地温梯度高值沿北北东方向断层展布,也反映出该断层是导热断层。

4 浅层地温场影响因素分析

通过对比图5~图7可知,研究区内地温场整体呈现西低东高的分布特点,无论100m地温等值线图,还是地温梯度图都可以看出,在断裂交会处,形成了两个高值异常闭合区域,地温都达到20℃,地温梯度也在两处达到3.4℃/100m和4.0℃/100m,地温场分布明显受到断裂控制。

图7 地温梯度分布图Fig.7 Geothermal gradient map

研究区地下水径流方向自西北向东南,对比图3可知,20m地温分布呈现西北低东南高的特征,与地下水径流方向基本一致,表明在补给区地下水活动强烈,径流速度快,能快速将温度带走,到排泄区速度减慢,温度也慢慢积累升高,地温场分布受地下水补径排条件影响。

对比图1可知研究区东部及东南部广泛分布着古近系地层,相比白垩、侏罗红层,古近系地层时代相对较新,较白垩、侏罗地层岩石胶结强度低,结构较松散,更有利于热传导。

综合分析认为合肥市浅层地温场分布主要受地质构造控制,同时地下水补径排条件及地层岩性也对地温分布产生一定影响。

5 结论

(1)通过实测和分析,合肥市浅层地温场温度在平面形态上呈西低东高的分布特征,垂向地温分布特征表现为沿纵向埋深变温带温度受气温影响随季节变化,呈现冬季低夏季高的特点;恒温带及增温带温度常年基本保持恒定,且沿纵向埋深温度逐渐升高。

(2)根据温度监测数据,研究区地温场变温带埋深在12m以浅,恒温带深度在12~32m左右,平均温度在17.4℃左右,32m以下为增温带,地温梯度在2.3~4.1℃之间,且在两处断裂交会处出现地温梯度高值异常封闭区,地温梯度分别高达3.4℃/100m和4.0℃/100m。

(3)综合分析表明,研究区浅层地温场分布主要受地质构造条件控制,北东向、北西西向及近东西向断层均为区内导热构造,同时受地层岩性及地下水补径排条件影响,红层泥岩、砂岩导热性好且富水性差,不断接受深部大地热流的热量并累积,在断裂交会处呈现地温高异常特征。

(4)研究区200m以浅岩性以泥岩、砂岩为主,胶结程度差,结构松散,且地下水贫乏,因此浅层地温能的开发利用适宜采用地埋管型地源热泵,另外应注重在开发利用的同时加强能效及地温场监测系统的建设,为合理开发利用浅层地温能提供监测数据。