川藏铁路沿线西藏察雅县瓦约村古河道特殊地貌演化分析*

2021-09-30杨雨川赵德军王启宇安显银

杨雨川 赵德军 王启宇 安显银

1成都理工大学地球科学学院,四川成都 610059 2中国地质调查局成都地质调查中心,四川成都 610081

河流是人类赖以生存的基础资源之一,与人类的生活和生产息息相关,河流地貌对于人文发展、工程建设等具有深远意义。2018年10月10日,中国正式全面启动的规划建设项目川藏铁路是史无前例的世纪工程,是继青藏铁路后的第2条进藏铁路。瓦约村位于川藏铁路察雅区段规划路线沿线,方圆10ikm内存在各类工程建筑设施(南侧约9ikm处澜沧江约龙水电站、北侧7ikm处为梯贡村水泥厂等)及居民住所,研究其特殊的河流地貌演化对于即将开展的铁路建设及区域生产发展具有重大意义。

据文献查阅,前人在澜沧江河流地貌演化史方面研究程度较低,作者关注的瓦约村区域前人并未做过研究。那么瓦约村的特殊河流地貌到底属于什么类型?如何形成?据遥感解译宏观地貌上疑似古滑坡或者古河道是否正确?形成目前河流地貌的原因是什么?是否与地震、断裂活动有直接关系?作者结合测年结果及不同年代的地质背景分析,得出瓦约村河流地貌演化史,不仅对于澜沧江瓦约村段河流地貌的演化研究等方面具有重要意义,而且在水文地质、工程地质方面也具有重要意义。

1 西藏瓦约村概述

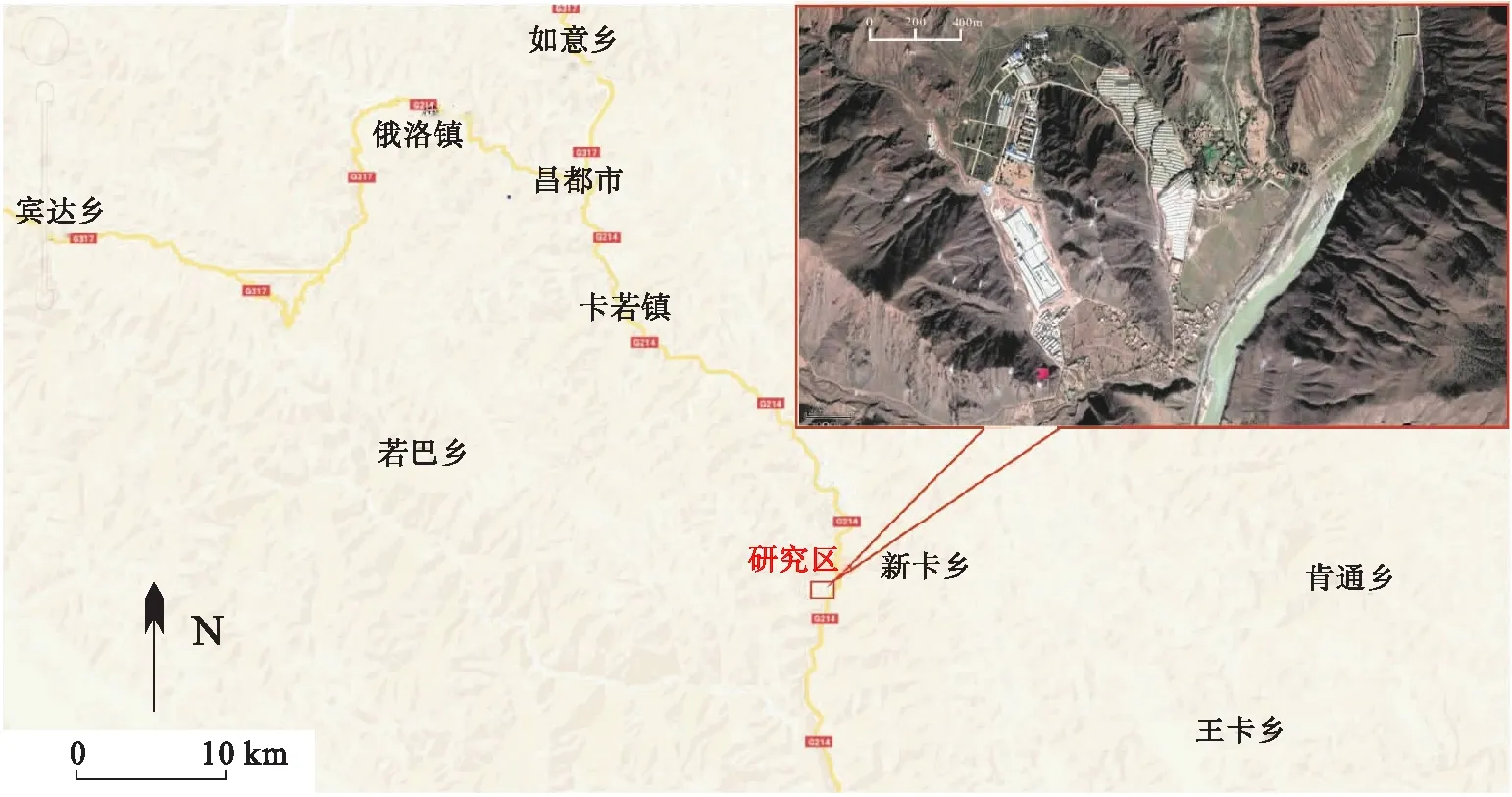

瓦约村(97°20′48.43″E,30°53′35.33″N)隶属于西藏昌都市察雅县,距昌都市约35ikm,村民以藏族为主,人口数量约100人,村民收入来源主要通过畜牧业、农业生产,目前当地正在开展的一些基建工程,也为当地村民提供了更多生产发展机会。瓦约村通过主干公路214国道可直达昌都市区,东侧毗邻澜沧江主干河道,交通方便(图1)。区域构造位置位于北羌塘三江造山带(一级)昌都兰坪思茅地块(二级)昌都兰坪双向弧后前陆盆地(三级),区域构造线方向为NW-SE向,主要出露中生界,地层展布主要受线性褶皱控制(图2)。通过遥感解译呈现出瓦约村宏观的特殊地貌(图1): 被环状负地形围绕的山包。作者综合研究了其地貌类型、探究其地貌成因及分析其地貌演化3个方面。

2 地质背景

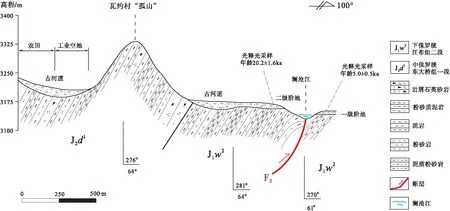

瓦约村地区构造格架简单,整体构造线方向为NNW,地层展布主要受2条线性褶皱控制,出露地层主要为中生界侏罗系,分别为: 下侏罗统汪布组一段(J1w1)、汪布组二段(J1w2),中侏罗统东大桥组一段(J2d1)、东大桥组二段(J2d2),上侏罗统小索卡组一段(J3x1),第四系全新统冲洪积物(Qhpal)。地层岩性按照工程地质分类均属于软岩类。

图1 西藏昌都市察雅县瓦约村交通位置及宏观地貌图(据谷歌地图;时间: 2020年9月)Fig.1 Traffic location and macrogeomorphologic map of Wayue village,Chaya County,Changdu City,Tibet(according to google map. Time: September 2020)

研究区内共发育2条断裂(F2、F3),走向均为近南北向,倾向西,在瓦约村东南方合并为1条断裂(F)。据实地勘察,排除活动断层的可能性,由于自然风化,未见明显断层破碎带,地貌上呈现为负地形沟谷,综合判断其性质均为逆断层。断层(F)上盘为下侏罗统汪布组二段(J1w2),岩性为灰绿色泥质粉砂岩与泥岩互层;断层(F)下盘为中侏罗统东大桥组一段(J2d1),岩性为紫红色泥岩与粉砂岩互层。

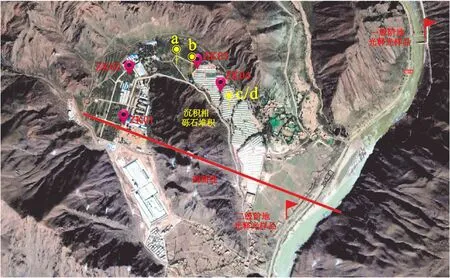

a,b,c,d分别对应 图4 上黄色的标号a,b,c,d图3 西藏察雅县瓦约村负地形内河流相沉积物Fig.3 Fluvial sediments in negative area of Wayue village,Chaya County,Tibet

3 地貌类型及成因分析

3.1 地貌类型分析

据野外勘查,在环状负地内发现多处砾石堆积(图3,图4),岩性特征表现为砾石磨圆度好,基本上为椭圆状或圆状,分选性中等,砾石成分主要为粉砂岩、砂岩,属于典型的河流相沉积物;对比 图2 瓦约村地质背景,排除外来搬运可能(村民证实),初步证明瓦约村特殊地貌类型为古河道。

为了更好地确定瓦约村的地貌类型,在负地内调研了4处前人钻孔(图4),据调查属于同一时期地表浅层勘查钻孔,开钻时间均在2019年4月前后。目前钻孔都已封闭,由于缺失具体的钻孔资料,现对发现的钻孔进行重新编号: ZK01、ZK02、ZK03和ZK04(图4)。

图4 西藏察雅县瓦约村砾石堆积、钻孔、剖面及采样平面位置分布图(据谷歌地图;时间: 2020年9月)Fig.4 Plane distribution map of gravels,boreholes,profile and samples in Wayue village,Chaya County,Tibet(according to google map. Time: September 2020)

图5 西藏察雅县瓦约村ZK01—ZK04钻孔岩心概况Fig.5 Cores of ZK01-ZK04 boreholes in Wayue village,Chaya County, Tibet

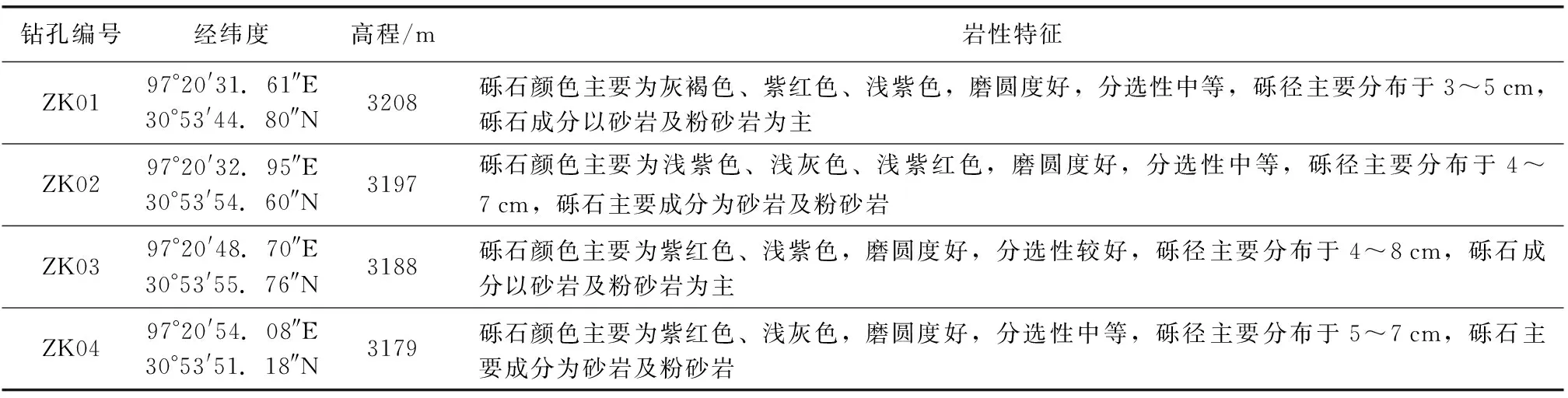

表1 西藏察雅县瓦约村ZK01—ZK04钻孔岩心特征Table1 Core characteristics of ZK01-ZK04 boreholes in Wayue village,Chaya County,Tibet

图6 西藏察雅县瓦约村河流地貌剖面图Fig.6 River geomorphic profile in Wayue village,Chaya County,Tibet

据调查,4处钻孔位置均可见部分岩心,岩心的岩性主要为砾石及少量地表表层黏土(图5)。对4处钻孔的岩心进行综合对比分析(表1),得出结论: 砾石主要为砂岩、粉砂岩,颜色主体为紫红色,还包括有灰绿色、浅灰色、浅紫色;砾石磨圆度好,分选性较好。结合 图3 发现的河流相沉积,砾石成分及岩性与区域上的地层成分及岩性相对应,因此综合判断瓦约村地貌类型为古河道,消除疑似古滑坡体的地质隐患。

3.2 剖面分析及测年

近年来,古河道研究受到越来越多的专家学者的关注,研究古河道特征及形成时期对了解一个地区的河流地貌演变具有重要意义(单婉婉,2018)。为了更好地定性分析当前河流地貌的特征与形成年代,在瓦约村选取1条代表性横切剖面(图4),通过剖面可以看出目前澜沧江瓦约村段河流已形成二级阶地。据实地测量,二级阶地与古河道高程值相近,因此可以通过二级阶地的年龄推断河流改道的大致时间。同时,从剖面中可以看出目前河床走向与断层走向相契合(图6),断层是否对河流地貌的形成有重大影响?根据前文瓦约村地质背景的概述,F2断层为非活动性断层,排除由于断层活动而导致河流改道的可能,但断层的存在确实对河流改道产生了影响,由于断层破碎带的岩土性质相对于围岩较薄弱,影响了河流改道时的方向选择和下切速度,因此断层对于原始河流改道的影响仅表现为一定的促进意义和导向意义。

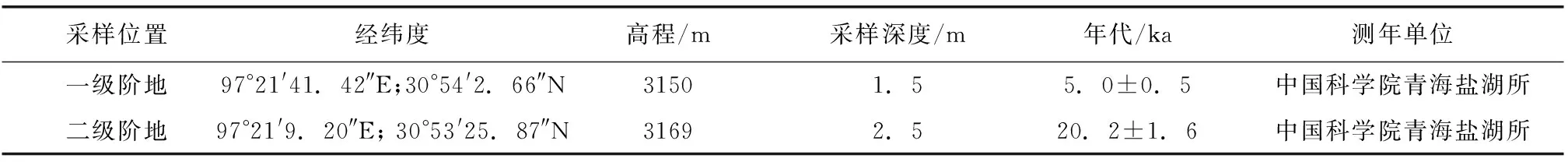

为了探析瓦约村古河道的演化史,在瓦约村附近位置采集了一级阶地和二级阶地的光释光测年样品(图4,图7),送往中国科学院青海盐湖研究所盐湖化学分析测试中心进行测年分析,检测仪器为: Risø TL/OSL-DA-20光释光测年仪,利用等效剂量使用单片再生技术及标准生长曲线相结合的方法;采用90~125iμm作为样品测试粒径。测试结果如表2。

图7 西藏察雅县瓦约村光释光样品采集现场(左为一级阶地,右为二级阶地)Fig.7 Optical luminescence sample sampling site(left for the first terrace,right for the second terrace) in Wayue village, Chaya County, Tibet

通过瓦约村一级阶地与二级阶地的年龄差异,结合高程差,计算出2万年以来河流平均下切速率约为1.3imm/a,而根据前人对青藏高原及其周围山地的隆升速率的研究结果表明,自MIS16阶段以来青藏高原至少隆升了1000im,隆升速率为1.7imm/a(施雅风等,1995;王苏民等,1994;吴锡浩等,1992),与本研究数据有些出入,究其原因,一是因为青藏高原隆升具有多阶段、多因素、不均速及整体隆升与局部隆升相结合的特点,二是由于研究区位于青藏高原内部,构造活动相对高原周缘较弱,从而下切速率相对较小(魏亚刚,2016);同时,该测年结果符合前人研究的澜沧江区域河流阶地的年龄范围(中国科学院青藏高原综合科学考察队,1983)。因此,该数据成果是正确有效的。在研究过程中,古河道具体的改道年龄成为重大难点,由于长时间的风化侵蚀及人类后期破坏,在有限的条件下,难以采取合格样品。

表2 西藏察雅县瓦约村光释光测年样品分析测试结果Table2 Analysis and test results of optical luminescence dating samples in Wayue village,Chaya County,Tibet

3.3 地貌成因分析

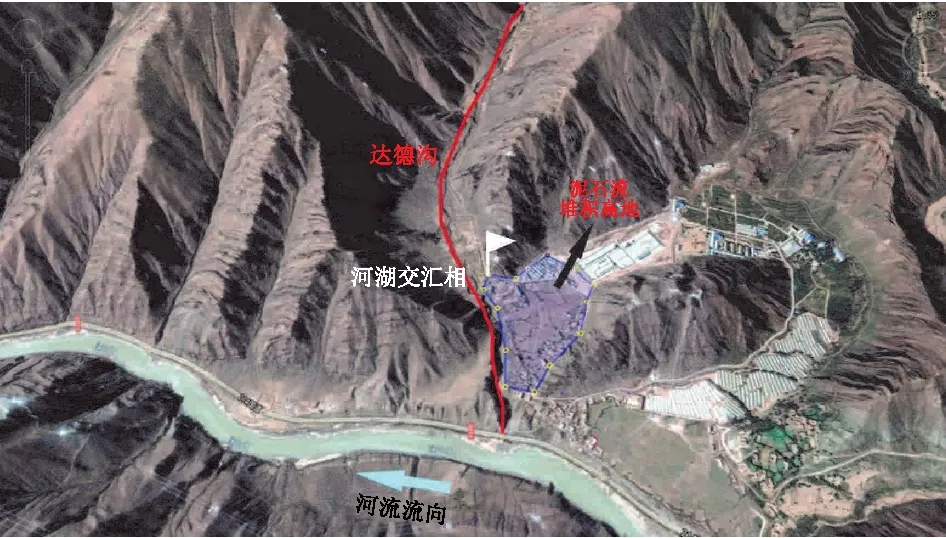

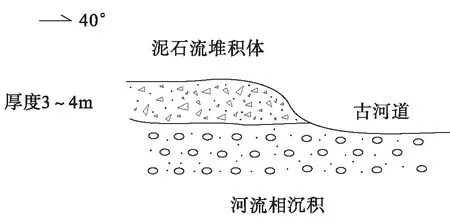

瓦约村南西侧存在1条巨大的沟谷达德沟(图8),达德沟总长约7ikm,平均坡度52°,沟内存在季节性流水,水流量主要受温度及大气降雨影响,物源充足,谷顶常年覆盖冰川。在达德沟与古河道接触部位存在一处高地,高地相对于古河道负地形高出3~4im,推测该堆积体极可能为当时造成堵塞的遗留物质,物质组成主要为棱角状碎石及砂土物质(图9),河道堵塞往往是造成河流改道的重要原因之一(单婉婉,2018)。

图8 西藏察雅县瓦约村达德沟地貌形态3D图(据谷歌地图。时间: 2020年9月)Fig.8 Dade-ditch landform 3D in Wayue village,Chaya County,Tibet(according to google map. Time: September 2020)

图9 西藏察雅县瓦约村古河道下河口泥石流堆积体剖面示意图Fig.9 Profile diagram of debris flow accumulation at estuary of ancient river in Wayue village,Chaya County,Tibet

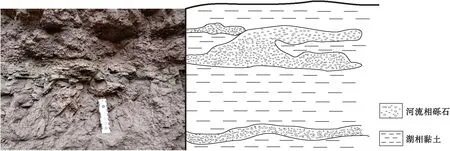

在靠近达德沟口处,发现了河湖交汇相沉积物,为人工开挖剖面,海拔3244im,剖面高约2im,再次证明了古河道发生过堵塞事件(图10)。通过对河湖交汇相的观察可以看出,湖相沉积层与砾石层交互出现,湖相沉积为主体部分,物质成分主要为未固结的粉沙和黏土,颜色呈现灰绿色、紫红色;剖面下部及上部均有薄层的砾石层,上部较为特殊,砾石层与湖相沉积层没有明显的界线。剖面中的砾石层厚度不均一,较厚的砾石层中,砾径较大的砾石占比较多,砾径可达7~10imm,比重约占20%,较薄的砾石层中,砾石大小多分布于2~4imm之间,难见较大的砾石。这是由于堰塞湖中的沉积物主要来源于当时的河流,而河流中沉积物的粒度又严格受水动力的制约(许会等,2019)。当新的流水注入河道,低速运动的水流就会携带小粒径的砾石和砂冲入湖相层,并且由于流速较慢,挟带的砂砾石较少,细粒的湖相沉积上堆积的砂砾石层也就较薄。后来,由于流水的注入,湖面扩大,湖相沉积又覆盖在砂砾层之上,如此往复,就会形成 图10 剖面所示的河流相沉积与湖相沉积交错叠置的现象(钟湖平和吉锋,2012;陈松等,2016;许会等,2019)。

图10 西藏察雅县瓦约村古河道下河口河湖交汇相沉积Fig.10 Sedimentary facies of the confluence of river and lake in the lower estuary of ancient channel in Wayue village,Chaya County,Tibet

湖相沉积剖面位置海拔较泥石流堆积体仍高出约4im,表明当初堵江的堆积物远不止现在的厚度,根据现今的高度差,推测曾经的覆盖层厚度至少为10im,由于达德沟冲出的泥石流堆积体主要为松散物质,在后期的风化作用下,慢慢地被剥蚀搬运,仅留下一处厚约4im 的堆积高地。

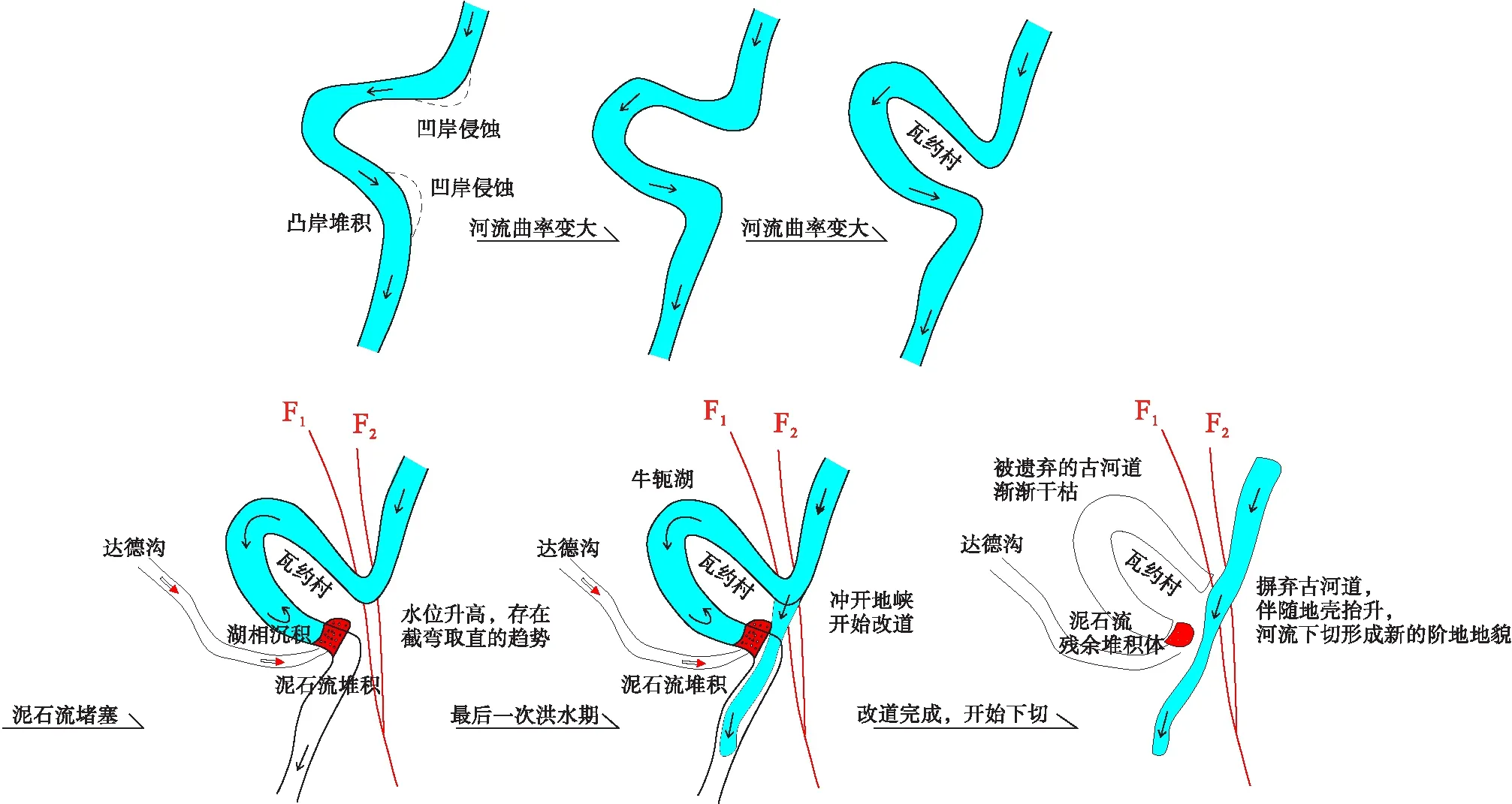

3.4 古河道演化讨论

综合以上分析,瓦约村古河道的演化模式基本确定。为了更加直观地分析其具体的演化模式,结合瓦约村古河道演化模式示意图(图11)进行讨论: 现今可见的古河道弯曲曲率极大,拐弯处水流不畅,流速减慢,根据河流的自然演化规律(李志威等,2012),当时的地貌条件下澜沧江已然存在截弯取直的趋势。瓦约村南西侧的达德沟,坡顶常年覆盖冰川,物源丰富,在20.2±1.6ka BP之前,推测达德沟内发生了1次较大的泥石流,导致古河道下游出口堵塞,加快河流改道进程,同时研究区内2条主要断层均通过古河道上游入口,断层通过处岩土性质薄弱,促进了河流改道。此后,河流开始废弃古河道、汇入新河道的过程。通过对湖相沉积剖面的研究可知,在河流改道过程中,古河道内形成的堰塞湖沉积具有多个旋回,表明了当时动荡的水动力环境,笔者推测引起这一反应的原因可能与青藏高原的末次冰期有关。气候变化被认为是控制地貌演化过程的重要基本因素(中国科学院青藏高原综合科学考察队,1983)。末次冰期是距人类最近的一次冰期,尤其是末次盛冰期(Last Glacial Maximum,简称LGM,系指末次冰期相当于深海氧同位素2阶段中气候最冷、冰川规模最大的时段),气候极为寒冷且存在高度不稳定性(施雅风等,1997;丁莹莹等,2017)。Lambeck等(2002)等通过建立地球模型并选择一些参数进行计算研究,分析结果确定末次冰期的持续时间为 30~19 ka BP。

图11 西藏察雅县瓦约村古河道演化模式示意图Fig.11 Schematic diagram of the evolution model of ancient river channel in Wayue village, Chaya County, Tibet

根据古里雅冰芯记录,青藏高原末次冰期最盛时(LGM)出现于32~16ka BP(施雅风等,1997)。末次冰期整体寒冷且高度不稳定的气候特点必然会对地表环境造成深刻影响。而河流系统作为地表上比较活跃的环境要素,对气候变化响应十分敏感(Kocheletal.,1997)。据丁莹莹等(2017)分析末次冰期气候对河流地貌演化的影响结果可知,末次冰期虽然整体温度最低,内部仍广泛存在高频高幅波动现象。

对比澜沧江瓦约村段二级阶地沉积物的测年结果可知,当时河流改道时间应该处于末次冰期时期。此时河流水位较低,流速较慢,当古河道下游河口发生泥石流堵塞后,水位开始上涨,水动力减弱,古河道内开始形成湖相沉积,沉积物主要为黏土物质。据湖相沉积剖面澜沧江瓦约村段上游在堵塞期间出现过多次的洪水期,推测可能与末次冰期气候高频高幅波动有关(丁莹莹等,2017),当气温回暖,冰川融化,使得洪水暴发,周而复始,使当时的水动力环境极其不稳定,但由于末次冰期的影响,洪水期的持续时间以及流水的水动力远不如现今规模,因此在洪水期,由于水动力增长较小,仅能携带细小的砾石冲入湖相层。此后由于洪水褪去,河流恢复平静,又开始在砾石层之上形成新的湖相沉积,根据湖相沉积剖面,推测至少发生过2~3次洪水事件。由于泥石流堵塞河道,河流在古河道凹岸处的冲击侵蚀作用加强,并且由于河水回流,拐弯处水流不畅,流速减慢,泥沙易淤塞河道,在河流改道前最后一次洪水期发生后,河流将弯曲处狭窄的地峡冲开,与对面的河道相连,从此河流按直线路线流动。此时的瓦约村古河道形成牛轭湖,结合 表2 测年分析,河流在20.2±1.6ka BP已经存在沉积,此后伴随着晚更新世以来的地壳抬升活动,河流持续下切,逐渐形成现在的河流地貌。

4 结论

通过实地勘查以及室内样品分析,对西藏昌都市察雅县瓦约村特殊河流地貌的研究有以下结论:

1)瓦约村地貌类型为古河道,不是古滑坡。瓦约村2条断裂为非活动性断层,区域地质环境稳定。

2)通过实地勘查、测年结果及理论分析,认为澜沧江瓦约村段河流演化模式为: 末次冰期时河流曲率已然较大,古河道下河口的堵塞事件迫使河流加快“截弯取直”;同时断层导致的岩土软弱层对于河流改道的方向和效率有着促进意义。

3)结合末次冰期的气候特点,推测古河道下河口存在的河湖交汇相沉积是由于泥石流堵塞后,短暂的间歇性洪水导致的河湖交汇相沉积。

此研究成果对川藏铁路沿线基础地质调查及东南亚最大的国际河流澜沧江的河流地质演化具有一定的参考意义。