关于甘肃草原畜牧业区域性持续发展若干思考

2021-09-29王自科张爱文

王自科, 张爱文

(1.甘肃省畜牧技术推广总站, 兰州 730030; 2.甘肃省绵羊繁育技术推广站, 甘肃 肃南县 734400)

1 草原畜牧业发展现状和主要成效

1.1 畜牧生产水平和市场供给能力提高

多年来,甘肃牧区按照“稳定数量、提高质量、适时出栏、加快周转”发展思路,积极开展新品种引进、培育和改良,采取农牧互补和异地育肥等方式,提升了产业效益。2019年,20个牧区及半农半牧区牛存栏173.3万头,出栏80万头,牛肉产量6.8万t,羊存栏821.4万只,出栏503.1万只,羊肉产量8.2万t,牛羊产业比重约占全省的三分之一。牧区草原畜牧业稳步发展,为增加优质畜产品市场供给,满足牧区和周边省区畜产品消费发挥了重要作用。

1.2 畜牧生产方式和提质增效能力改善

甘南推行农牧互补产业化发展模式,舍饲和半舍饲养殖比重逐年提高,牛羊出栏周期普遍缩短,畜牧业生产水平得到提升。2019年,8个纯牧业县牛、羊出栏分别达到53.2万头和228.8万只。12个半农半牧县区大力推广秸秆养畜、牛羊杂交改良、标准化舍饲养殖等集成配套技术,畜牧业逐步实现集约化、专业化、标准化、规模化,牛羊规模养殖比重达到52%。规模养殖涌现出示范园区型、龙头带动型、整村推进型、股份合作型、农户联建型等模式。

1.3 草原保护力度和生态恢复进程加速提升

通过退牧还草工程、草原生态补奖等政策实施,牧区草原承包、禁牧休牧、草畜平衡和基本草原保护制度不断得到落实,牦牛藏羊提纯复壮、本品种选育、棚圈及饲草料基础设施不断加强,舍饲圈养、异地育肥等技术有效应用。全省牧区已落实草原承包和划定基本草原面积1 133万hm2,占牧区可利用草原面积的100%,建成草原围栏638.5万hm2,补播改良草原152万hm2。

2 草原畜牧业发展瓶颈和重要性考量

2.1 保护牧区草原生态是国家生态安全的需要

甘肃草原均处黄河、长江、内陆河上游,是重要水源涵养地。长期以来,牧区生态环境持续恶化,草原防风固沙、涵养水源、保持水土、净化空气等生态功能日益减弱,给生态安全构成严重威胁。亟待通过实施草原生态保护建设工程,发展牧区畜牧经济,有效恢复草原植被,改善草原功能,实现生态、生产、生活协调持续发展。

2.2 稳定发展畜牧业是转变牧区生产方式的需要

甘肃牧区主要分布在甘南高原和祁连山区,草原资源和牛羊是重要生产资料。受民族习俗、基础条件影响和制约,牧区畜牧业仍然以传统放牧畜牧业为主,生产效益低下,收入增长缓慢。草原畜牧业稳定有序发展,推进草原保护建设,促进草原生态有效恢复,明确草原合理承载能力,解决超载过牧问题,着力打造牧区草畜产品品牌,促进牧区发展方式根本转变。

2.3 持续发展畜牧业是推进牧区经济繁荣的需要

牧区是少数民族聚居地,经济社会发展相对滞后,农牧民收入与全国平均水平相比还有较大差距,经济滞后是脱贫攻坚的重点和难点。通过培育新型草原畜牧业,对实现牧区草绿天蓝、牧区和谐、社会稳定和全面建成小康社会具有重要意义。

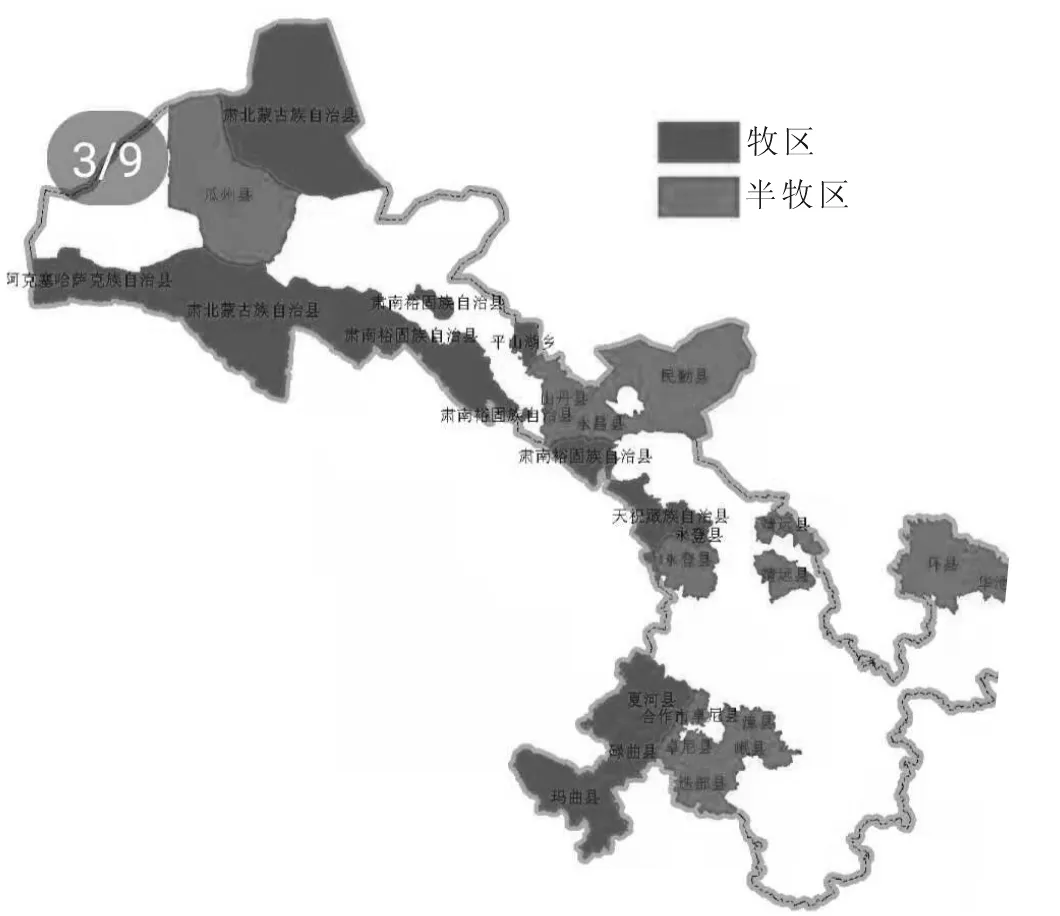

3 草原畜牧业功能性区域布局和重点发展方向

为推进生态文明建设,就要统筹山水林田湖草系统治理,达到“全方位、全地域、全过程开展生态文明建设”。为科学有效推动甘肃草原畜牧业,挖掘和发挥各地区草原畜牧业潜力和优势,按照“保护生态优先、草畜协调发展”原则,依照8个牧业县和12个半农半牧县(详见图1)地理位置、气候特征及地形地貌以及草原畜牧业发展特点,将草原畜牧业功能区划分为高寒草原原生态有机畜牧业区、荒漠草原高效畜牧业可持续发展区和温性草原现代草畜产业循环经济发展区(详见图2)。主要功能定位分别是:

图1 草原畜牧业主要区域分布示意图

图2 草原畜牧业功能性区域布局示范区示意图

高寒草原原生态有机畜牧业区:围绕生态安全和草原合理利用,加快畜群周转,突出生产方式转变和品牌创建。

荒漠草原高效畜牧业可持续发展区:立足草原保护和退化草原治理,突出发展特色畜产品。

温性草原现代草畜产业循环经济发展区:立足以农牧结合,以农促牧,突出循环农业发展。

3.1 高寒草原原生态有机畜牧业区

3.1.1 区划范围 玛曲、碌曲、夏河、合作、卓尼、迭部、天祝、肃南、岷县、漳县共10个县,总土地面积6.5万km2,占牧区总土地面积的31.4%,草原面积472万hm2。平均海拔1 500~4 920 m。该区域是长江、黄河和内陆河发源地和水源涵养区、水土保持核心区,享有中华“水塔”之称,也是我国生物多样性最丰富地区之一,生态地位极其重要。该区域海拔高,气候寒冷,无霜期短。以高寒草原为主,是重要放牧型草原畜牧业生产基地。草原原生态景观优美,旅游资源丰富,民俗文化典型,高原畜种特色突出,放牧型畜产品潜在价值珍贵,效益潜力大。但生态极度脆弱,牧草生长期短,由于超载过牧、乱采滥挖等因素影响,鼠虫害和雪灾发生频繁,致使草原植被覆盖度降低,草原退化严重,涵养水源功能减弱,草畜平衡矛盾突出。基础设施建设和市场发育滞后,劳动力科技文化素质偏低,生产方式落后,组织化程度低。

3.1.2 发展方向 加大退化草原综合治理,加强牧区抗灾保畜基地建设、草原鼠虫害防治和草原防火力度,保护优良草原生态系统,强化生物多样性,加快修复退化草原生态系统,恢复草原植被,维护江河源头生态安全。加强人工和半人工饲草地、牲畜棚圈、贮草棚等牧区配套工程建设,改善农牧民生产生活条件。培育高原有机畜牧业产业化体系、文化旅游畜牧业产业化体系、农牧民专业合作组织,加强良种繁育体系建设,把加快有机畜产品和文化旅游品牌创建做为牧区经济发展新的增长点。

3.2 荒漠草原高效畜牧业可持续发展区

3.2.1 区划范围 民勤、永昌、山丹、瓜州、肃北、阿克塞共6县,总土地面积12.86万hm2,占牧区总土地面积的62.1%,有草原面积635万hm2,一般海拔1 000~4 000 m。该区域是西部地区重要的经济文化生态战略长廊和绿色屏障,是保障中东部地区经济发展的重要通道。气候干旱少雨,植被稀疏,降水少,蒸发大。生态系统脆弱,以荒漠化草原为主,水资源矛盾突出,放牧畜牧业难以为继。草原超载过牧、滥采乱挖等问题较为严重,鼠虫害发生频繁,草原退化、沙化和盐碱化严重,水土流失和风沙危害日趋严重,是全国主要沙尘源之一。

3.2.2 发展方向 加大荒漠草原禁牧力度,治理退化草原,提高草原生态功能,修复草原生态环境。积极推进草原生态保护补助奖励政策,继续实施退牧还草工程,治理退化草原。加强优良牧草繁育体系建设,提高良种的供应能力。广泛开发饲草资源,增加饲草供应。把建设高效现代草畜产业化体系做为农牧民增收的大产业来推进。

3.3 温性草原现代草畜产业循环经济发展区

3.3.1 区划范围 永登、靖远、华池、环县4个县,总土地面积1.34万km2,占牧区总土地面积6.5%,有草原面积165万hm2,海拔1 200~2 500 m。该区域草原分布零散,农牧交错典型,人工种草发达,草原植被较好,饲草资源丰富,草畜结合紧密,是甘肃紫花苜蓿主要栽培区。植被垦殖指数高,水土流失严重,地理地形复杂,农牧结构失调。

3.3.2 发展方向 继续实施退牧还草工程,治理退化草原,恢复草原植被,改善草原生态,提高草原生产能力。大力发展草产业,加大人工饲草料地建设,培育现代化草畜循环经济产业基地、草产业优势区、家庭生态牧场示范区。

4 草原畜牧业区域性持续发展关键环节

4.1 构建草原生态安全屏障

依照国家山水林田湖草系统治理要求,结合牧区实际,处理好人、畜、草关系,加快草原植被恢复,促进草原生态良性发展,实施草原保护重点工程,建立健全草原支持保障体系,有效遏制天然草原生态恶化趋势。全面落实基本草原保护、草原规范化承制度和草原禁牧休牧划区轮牧、草畜平衡制度,促进草原合理流转。

4.2 加强草产业基地建设

加强牧草良种繁育基地和优质牧草规模化生产基地建设,完善草产品生产、加工、营销,促进草产业产业化经营水平,提高饲草产量、品质和供给能力,减轻天然草原放牧压力,实现草畜动态平衡。发展秸秆饲料化利用,加强青贮窖和秸秆饲料库建设,夯实秸秆饲料化利用基础。配备秸秆收获、打捆、运输、铡切、揉丝、粉碎、压块、加工等机械设备,提高秸秆饲料生产加工机械化水平。

4.3 促进畜牧生产方式转变

发展生态家庭牧场联户联牧经营,实行以草定畜、草畜平衡、划区轮牧和标准化生产、规模化经营。开展暖棚、贮草棚、畜圈建设。以农牧互补的方式,转变生产方式,推行舍饲圈养,加快育肥出栏,减轻草场放牧压力。对标准化规模养殖、牛羊品种改良、饲草料开发利用、技术指导培训等关键环节优先扶持,发挥引导和带动作用,真正把草原畜牧业培育成振兴牧区经济、增加农牧民收入的主导产业。

4.4 提高产业化经营水平

培育引进龙头企业,增强产业化带动能力,支持龙头加工企业扩大生产规模和能力,提升加工档次和水平,发展特色畜产品精深加工。鼓励龙头企业采取参股、合作等方式,积极参与养殖基地建设,与牧民建立紧密型利益联结关系,促进牧民持续稳定增收。发挥牧区特有的畜产品资源优势,大力推进区域性特色品牌建设,提高畜产品附加值。推动牦牛、藏羊、藏猪、藏鸡等特色畜产品“三品一标”认证,提高市场竞争力。

4.5 完善支撑保障服务体系

加强优良畜禽、牧草新品种选育,加强牦牛育肥等关键技术以及退化草原治理等新技术、新模式集成研究与示范。建立一批现代草原畜牧业科技示范基地,加强牦牛、藏羊等畜禽的遗传资源保护,改扩建一批优质畜禽原种场、扩繁场,提高草畜良种率。加快构建网络健全、队伍稳定、保障有力、处置高效的动物疫病防控体系,完善村级防疫员队伍建设,有效控制重大传染性疾病,严防发生区域性重大动物疫情。

5 草原畜牧业持续发展建议

5.1 加大机制创新

在牧业县开展生态畜牧业示范村建设,通过草地流转、牲畜作价入股等方式加入合作社,由合作社统一配置生产要素,形成牲畜按类重新组群、草场按需划分放牧单元、农牧民按技能重新分工、生产资料统一采购、农畜产品统一经营、技术服务统一开展、畜种改良统一组织、疫病防治统一进行、人员培训统一安排的生产体系,从而实现草畜平衡、牧业持续发展的目标。

5.2 加大培训支撑

加强牧区畜牧兽医专业技术人员培训,切实提高科技人员业务能力和服务水平;鼓励科研院所、龙头企业和各类经济合作组织,以多种形式开展联合协作,建立科研与生产紧密结合的新机制,培育多元化的草原畜牧业技术推广服务体系;分层次突出抓好基层科技人员、示范户、村级防疫员、农牧民培训,增强广大农牧民保护生态、转型发展的自觉性,培养造就更多有文化、懂技术、会经营的新型农牧民。

5.3 加强品牌建设

充分利用牦牛、藏羊资源优势,以打造“世界牦牛之都”、“中国藏羊之府”特色生态品牌为重点,支持有条件的龙头企业进行技术改造和资产优化重组,通过参股、控股、兼并、合并、租赁等形式,扩大规模,增强实力,发展大型龙头企业集团;支持龙头企业发展畜产品精深加工,延长产业链条,促进优势产品转化增值;扶持有条件的龙头企业采取“公司+农户”、“订单生产”、“合同收购”等多种形式,在优势产区建设畜产品生产、加工、出口基地;发挥龙头企业、专业合作组织在产销衔接、技术服务方面桥梁作用,扶持龙头企业建立相对稳定的养殖基地,达到企业增效、农牧民受益双赢目标。