经尿道膀胱肿瘤切除术前载药栓塞微球经导管动脉化疗栓塞治疗肌层浸润性膀胱癌

2021-09-27曹景勤岳衍晓来龙祥张迎春范冬利蔡怀壮

曹景勤,张 洁,岳衍晓,刘 显,来龙祥,张迎春,范冬利,蔡怀壮

(济宁市第一人民医院介入科,山东 济宁 272111)

膀胱癌是起源于膀胱尿道上皮的恶性肿瘤,为泌尿系统最常见恶性肿瘤之一[1],发病率居我国泌尿生殖系统恶性肿瘤之首,具有恶性程度高、复发率高、生存率低等特点[2]。常规根治性膀胱切除术治疗肌层浸润性膀胱癌创伤大,术后并发症发生率高,且患者高龄及伴发高危基础疾病均属相对禁忌证。对不宜接受根治性膀胱切除术的患者可选择保留膀胱的术式,如经尿道膀胱肿瘤切除(transurethral resection of bladder tumor, TURBT),但存在肿瘤组织残留及术后肿瘤复发率较高等问题。研究[3]报道,TURBT术前行经导管动脉化疗栓塞(transcatheter arterial chemoembolization, TACE)可有效减少术中出血,利于术中彻底切除体积较大的高危膀胱肿瘤,有助于改善预后。载药微球可加载化学治疗(简称化疗)药物,并于肿瘤组织中缓慢释放,可永久栓塞肿瘤供血血管[4],已广泛用于治疗肝癌及肺癌等,效果较好。本研究观察TURBT术前以载药栓塞微球(drug loaded embolic microspheres, DEB)作为栓塞剂行TACE(DEB-TACE)治疗肌层浸润性膀胱癌的效果。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2016年6月—2020年9月40例于济宁市第一人民医院就诊的肌层浸润性膀胱癌患者,男35例,女5例,年龄57~86岁,平均(73.0±9.2)岁;T2期23例、T3期17例,G1~2期19例、G3期21例。纳入标准:①经膀胱镜+病理学检查明确诊断为肌层浸润性膀胱癌;②经临床评价,患者不能耐受根治性膀胱全切术,或患者拒绝接受根治性膀胱全切术,要求保留膀胱;③未发生远处器官转移或淋巴转移;④属介入治疗适应证;⑤签署知情同意书,且依从性好,配合术后随访。排除标准:①存在造影或介入治疗禁忌证;②严重器官功能异常;③既往接受肾切除或输尿管全切手术。40例中,20例于TURBT术前接受DEB-TACE(观察组),20例接受单纯TURBT治疗(对照组)。本研究获院伦理审查委员会批准。

1.2 仪器与方法 对观察组先行膀胱动脉DEB-TACE。采用Philips FD20 DSA机为介入引导设备,于局麻下以改良Seldinger技术穿刺股动脉,置入5F导管,送至双侧髂内动脉及双侧膀胱动脉进行造影,观察双侧髂内动脉、膀胱上下动脉等盆腔主要血管的形态及走行,确定肿瘤供血血管。以1.98F微导管超选择至肿瘤供血血管,以100~300 μm或300~500 μm CalliSpheres载药微球(吉西他滨400 mg)进行栓塞,至血流明显减缓、造影显示肿瘤血管及染色消失后停止。如肿瘤体积较大,可辅以明胶海绵颗粒进行栓塞;存在多支供血血管时,逐一超选并予以栓塞。于DEB-TACE后1周内行TURBT,术后定期膀胱灌注化疗药物吉西他滨。对照组直接行TURBT手术,术后定期膀胱灌注吉西他滨同观察组。

1.3 观察指标 记录TURBT术中出血量及术后留置导尿管时长。术后随访24个月,记录2组患者术后6个月、24个月无复发生存率及总生存率;统计无复发生存时间。

1.4 统计学分析 采用SPSS 26.0统计分析软件。计量资料以±s表示,组间比较采用t检验。采用χ2检验或Fisher精确概率法比较计数资料。以Kaplan-Meier分析比较2组生存时间,并绘制生存曲线。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 一般资料 2组患者性别、年龄、临床分期、病理分级、肿瘤大小及数目差异均无统计学意义(P均>0.05),见表1。

表1 肌层浸润性膀胱癌患者一般资料比较(n=40)

2.2 手术情况 2组均顺利完成手术,术中及术后未见严重不良反应。观察组TURBT术中出血量及术后导尿管置留时长均少于对照组(P均<0.05)。见表2及图1。

表2 肌层浸润性膀胱癌患者TURBT术中出血量及术后置留导管时长比较(±s,n=40)

表2 肌层浸润性膀胱癌患者TURBT术中出血量及术后置留导管时长比较(±s,n=40)

组别术中出血量(ml)术后留置导尿管时长(天)观察组(n=20)40.60±6.902.50±1.00对照组(n=20)53.10±10.603.50±1.50t值-4.420-2.481P值<0.0010.018

图1 患者男,59岁,膀胱癌,T3期,G3级 A.术前造影示膀胱下动脉纡曲、杂乱,肿瘤染色明显; B.栓塞后造影,未见肿瘤供血动脉

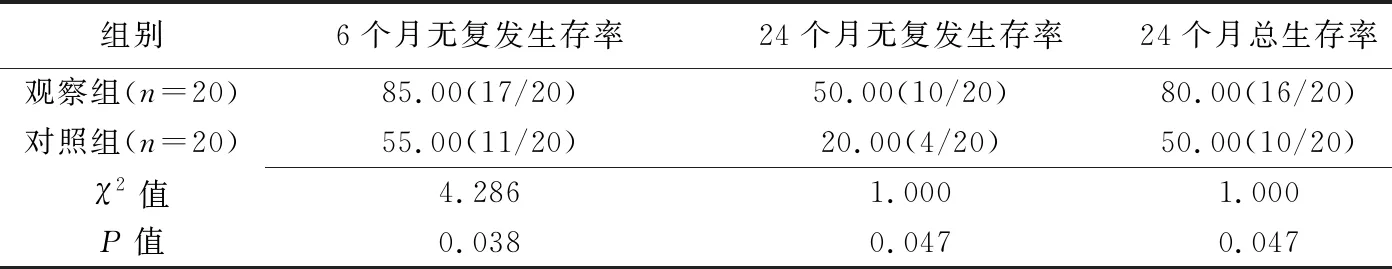

2.3 预后 观察组术后6个月无复发生存率及术后24个月无复发生存率、总生存率均高于对照组(P均<0.05),见表3。观察组中位无复发生存时间为21.5个月,对照组为12.5个月,组间差异无统计学意义(P=0.058),见图2。

表3 肌层浸润性膀胱癌患者TURBT术后6个月及术后24个月无复发生存率、总生存率比较[%(例),n=40]

图2 2组患者Kaplan-Meier生存曲线

3 讨论

根治性膀胱切除术是治疗肌层浸润性膀胱癌的常用术式,虽然根治效果较好,但器官全部切除后功能丧失,致尿流改道,严重影响患者生活质量[5],且手术创伤大、术后并发症较多[6-8]。研究[9-12]显示,T2~3期膀胱癌患者接受保留膀胱术后5年生存率可达48%~60%;但保留膀胱存在术后肿瘤复发率高等问题,TURBT术后33%~76%存在肿瘤残余,术后1年复发率为15%~61%,5年复发率为31%~78%,可能与肿瘤组织残留及肿瘤浸润肌层有关。

近年来,介入手段逐渐用于治疗膀胱癌。髂内或膀胱动脉TACE可缓解膀胱肿瘤患者的血尿症状,且可抑制肿瘤生长和缩小肿瘤体积,减少TURBT术中出血;于离子电切术治疗膀胱肿瘤前行TACE有助于控制电切范围及深度,栓塞肿瘤供血血管可缩小术中创面、减少出血量,提升术中视野清晰度,降低穿孔或切除不彻底的风险[13-16]。朱智能等[3]采用常规TACE联合等离子电切术治疗膀胱癌,术后3个月肿瘤复发率13.3%,术后2年肿瘤复发率53.3%。

本研究以肌层浸润性膀胱癌(T2~3期)患者为研究对象,对观察组于TURBT术前行DEB-TACE,对照组则行单纯TURBT治疗,结果显示观察组TURBT术中出血量及术后留置导尿管时长均少于对照组,且术后6个月、24个月无复发生存率和总生存率均高于对照组,术后6个月及2年无复发生存率分别为85.00%及50.00%,与朱智能等[3]的结果相近。Kaplan-Meier生存曲线显示观察组患者中位无复发生存时间21.5个月,对照组12.5个月,主要原因可能在于DEB-TACE中加载化疗药物的微球进入肿瘤组织,缓慢释放后药效持续时间延长,且栓塞肿瘤供血动脉有助于降低不良反应发生率,提升患者生存质量及生存时间。本研究中观察组与对照组中位无复发生存时间差异无统计学意义,可能与样本量过少有关。

综上,TURBT术前行DEB-TACE治疗肌层浸润性膀胱癌可减少术中出血量及术后留置导尿管时长,抑制肿瘤复发、延长患者生存期,且安全性高。但本研究为单中心分析,且样本量小,术后随访期间部分患者信息缺失,有待加大样本量开展多中心前瞻性研究加以完善。