关中民居建筑雨水利用演变规律及优化策略研究

2021-09-24吴艺婷雷振东通讯作者田虎马琰WUYitingLEIZhendongCorrespondingAuthorTIANHuMAYan

吴艺婷,雷振东(通讯作者),田虎,马琰/WU Yiting,LEI Zhendong (Corresponding Author),TIAN Hu,MA Yan

0 引言

我国人均水资源占用量仅为世界人均占有量的1/4,且地域分布不均。西北地区面积占全国的43%,而水资源量仅有全国总量的10%,水资源严重短缺[1]。依据陕西省水利厅关于水资源公报年度数据显示,近10 年关中地区水资源总量、地表水资源量、地下水资源量、平均年降水量总体呈下降趋势。十九大报告指出“推进资源全面节约和循环利用,实施国家节水行动”,而关中民居转型过程中忽视当地自然气候特征,摒弃传统民居雨水生态利用智慧,盲目追求新材料、新技术和新建筑形式,普遍出现雨水利用不合理、水文循环破坏和缺乏成体系的涉水基础设施等问题,使得快速发展与环境恶化矛盾增强,不符合生态可持续发展理念。随着人们经济水平逐步提升、供水设施日益健全、用水功能逐渐完善,不断增长的用水需求和用水量使得水资源供需矛盾进一步加剧,建筑节水成为亟待解决的问题。

雨水作为天然水资源,其有效利用应该得到重视。关中地区年降雨量 550mm~650mm,夏季降雨量可达全年的60%~80%,降雨时空、地域分配不均,阶段性变化十分明显,总体水资源匮乏(图1)。三季干旱、夏季暴雨的自然气候特征使得旱涝灾害并存,因此雨水利用的研究和转化是解决或缓解地区旱情最重要的途径之一。国内外对于雨水利用以单项技术研究为主且多应用于城市,如李俊奇、车武的《德国城市雨水利用技术考察分析》,车武等的《北京城区屋面雨水污染及利用研究》,罗红梅等的《雨水花园在雨洪控制与利用中的应用》。针对关中农村地区的雨水利用研究以规划、景观两个层次为主,如徐岚、雷振东的《关中传统村镇旱涝平衡经验及其当代规划启示》,芦旭、雷振东的《黄土沟壑区新型农村社区雨水利用式景观设计方法》等,以地域性建筑为载体,对于雨水利用技术的集成应用研究仍处于探索阶段,因此本文从建筑学角度进行关中民居雨水利用优化策略研究。

1 关中地区2018年降雨量统计(图片来源:吴艺婷基于陕西统计年鉴数据2018改绘)

本文基于生态可持续的发展理念,以关中民居为研究对象,选取了13 个村落和4 个典型关中传统民居进行调研(图2),采用建筑测绘、入户访谈和文献整理等方法,从排水、储水、生态涉水3 个方面分析雨水生态利用智慧,并总结既有民居雨水利用现状问题。

2 关中地区村落调研点

1 关中既有民居雨水利用现状

民居在快速发展中大量使用现代涉水构造材料,一度模仿城市排水系统,使乡村生态环境遭受了巨大压力,人们的居住舒适度降低,同时带来资源消耗、环境污染、人与自然分离的问题。

1.1 雨水集用低效

既有民居用水循环系统缺乏统筹安排,普遍存在高质低用。雨水等非传统水源未得到充分有效集用,过度追求纯净水的使用只会加重环境负担。传统储水设施逐渐废弃,少量渭北民居仍在使用水泥窖,但大气污染导致酸雨居多,水窖普遍缺乏过滤净化设施,水质存在安全性问题。

1.2 排水层级缺失

既有民居缺乏逐级排水理念,建筑涉水基础设施缺乏体系且构造不贯通,使用中出现诸多问题。建筑连接部位无完整而连续的屋面覆盖,出现雨水长期侵蚀建筑台基、地面湿滑不便行走、雨水滴至楼梯扶手并回溅窗内等问题。坡屋面檐口排水构件简化,层次性减弱,失去关中民居地域特色。新加建的集水槽存在漏水、稳固性差、美观性欠佳等问题。屋面瓦铺设工艺的衰退导致瓦片出现连接松动,稳定性弱等问题。院落常采用以管道为主的雨水快排方式,排水方式单一,且造成雨水资源浪费。部分民居宅院地坪低于街巷地坪,雨水倒灌,排水困难。

1.3 涉水部位耐久性差

雨水侵蚀导致民居耐久性成为较为突出的安全隐患。平屋面坡度过小导致排水不畅,年久失修频繁出现漏水问题。生土墙面的顶部、底部缺乏有效防水措施时,墙面易受雨水冲刷和侵蚀。建筑台基及散水长期涉水,存在安全性受损问题。

1.4 水文循环破坏

既有民居水文循环破坏,生态涉水性降低。地面采用硬化铺装改变了传统乡村民居的下垫面状态,伴随而来的是绿化植被减少,雨水下渗减少,地表径流增加,积水问题时常出现。墙面采用现代材料,墙体的隔湿防潮性增强,透气性、生态性、空气湿度调节能力减弱,院内非常干燥。

2 关中民居雨水利用模式发展过程研究

从关中传统民居步入现代民居转型期,排水、储水、生态涉水方式逐渐改变,衍生出3 种雨水利用模式(图3)。

3 3种雨水利用模式系统图

2.1 雨水自平衡模式

关中传统民居是典型的雨水自平衡模式,将排水、储水、生态涉水等环节巧妙融入居住空间中,分时错季利用雨水,形成一套有机的雨水循环体系,是人们在应对恶劣气候条件和有限资源环境下的生存手段(图4)。

4 雨水自平衡模式图

(1)多层级消解模式下的排水系统

传统民居院落轴线上的建筑为仰瓦铺设的双坡硬山顶,将雨水分别汇聚至院内和街巷。东西厦房采用向内倾斜的单坡硬山顶,相邻户并山连脊,将雨水全部汇聚至院内,讲究肥水不流外人田之意。檐墙顶部设屋檐或挑出叠砌的青砖,避免雨水冲刷。房屋连接部位架设有小房檐排水起到缓冲作用,避免雨水侵蚀建筑台基。雨水由滴水或瓦当等构件滴落至与屋檐檐口相对应的院落排水沟内,防止雨水外溅,砖石砌筑的沟渠将雨水输送至水窖,并溢流至院外的涝池、农田或河流中。

党家村某宅在正房前侧设置明沟,雨水汇聚至大门旁的伏眼处排走,讲究门前流水、人丁兴旺之意。北院门高家大院于每跨院的中轴线上布置多个排水井口,雨水经纵横相连的暗沟汇聚排走。逐级汇水理念使整个排水系统层层递进,有条不紊,既能利用水资源,又避免产生水患(图5)。

5 雨水自平衡模式民居排水系统图

(2)干旱条件主导下的储水系统

集储水对于水资源匮乏的关中地区来说是永恒的主题。关中平原传统村落中60%~65%的降雨都以多种形式存蓄,其中院落中的水窖和公共空间内的涝池为存储雨水的主要设施[2]。

水窖有圆柱形、梭形等多种形态。上部是3m~4m 的直筒,其深度越大,水窖的整体稳定性越好;下部是椭球体,直径越大,储水越多,深度各家不一样。按材质分为石窖和土窖两种,土窖使用黏性较大的黄土材料,窖壁用红垆土和泥做防渗处理,叫钉窖;石窖窖壁和窖底用石头砌筑。窖口不远处是入水口和沉砂池,进行雨水沉淀和过滤。水瓮采用黄土烧制而成,底部和顶部无釉,结实耐用。横截面呈圆形,上大下小,方便放倒滚动。圆形木盖覆盖,用水瓢取用水。水瓮放置于院中央、屋檐下或厨房内。涝池面积大约在0.03hm2~0.06hm2之间,小的有几分地大小,形状一般呈现圆形或椭圆形,中心处最深[3],提供生活非饮用用水和消防用水,发挥蓄水、泄洪、灌溉和改善生态环境的作用。作为珍贵的旱地水体景观,人们在这里纳凉、闲聊,妇女们在涝池边上洗衣服。

传统储水设施透气性好,储水水质较好,具有调节水量的作用,不仅提供旱季生活用水,也可避免雨季发生洪涝灾害。

(3)绿色理念作用下的生态涉水系统

太平缸储存雨水蓄养景观植被,常位于院落中央、影壁下方,兼具调节空气湿度、美化环境、涵蓄雨水、提供临时消防用水的作用。如北院门高家大院、高培支故居院内都有团簇景观营造生态小气候环境。

墙面生态涉水体现在防潮性和透气性上。土坯墙外草泥抹灰、土坯衬里青砖贴面做法均可防潮隔湿。墙面上部出挑小青瓦形成的腰檐,下部设有砖砌勒脚或卵石墙基,木柱底部设置柱础石,台基采用砖石砌筑,均可免受雨雪天气、室外地表水及地下潮气的侵蚀。生土墙面还可调节空气湿度,当院落潮湿时,墙体吸收部分潮气;当院落干燥时,墙体散发内部蓄存的水分,使得民居保持一个恒定的湿度范围。

底界面处理手法是采用墁砖大院,常用材料有青砖、青石板、卵石、瓦砾等,透水铺装成为雨水的蓄渗缓存面,有效补充地下水和地表水,对于水的生态循环非常重要。

2.2 雨水自平衡消解模式

既有民居步入砖木结构和砖混结构并存时期,处于雨水自平衡消解模式阶段,雨水循环系统开始瓦解(图6)。

6 雨水自平衡消解模式图

(1)现代构造介入的排水系统

民居开始采用钢筋混凝土楼板建造的平屋顶及女儿墙檐沟外排水方式,即在檐沟处出挑PVC 材料的横管排放屋面雨水,落至地面容易滴溅并侵蚀墙面底部及散水。随着各种新型坡屋面瓦件及铺设方式的出现,水泥瓦、机制瓦、彩钢瓦逐渐取代小青瓦,屋面材料的吸水性、透气性减弱,瓦件尺寸增加。部分民居对连接部位的排水方式考虑欠佳,雨天从前院走到后院厕所处,无连续顶面覆盖。

院落地面自然排水坡度不明显,总体呈现出前低后高趋势,雨水朝门房处的排水口汇集,排水管采用pvc 材料将雨水快速排出院外(图7)。

7 雨水自平衡消解模式民居排水系统图

(2)现代材料介入的储水系统

混凝土、金属、塑料等现代材料制成的储水罐、储水箱取代黄土等传统材料制成的水瓮。土窖转变为水泥窖,砂浆抹面,储存较久的雨水易变质。目前农村地区限于诸多因素,储水设施采用过滤处理的还为数不多。取用设施主要是吊桶、水管、手压泵、电动潜水泵等。

(3)绿色理念脱离的生态涉水系统

墙面普遍使用承重的实心黏土砖砌筑墙体,勒脚水泥抹灰,增强防潮性。地面采用素土夯实,局部人行处铺砖;或全部采用砖铺地面,由于铺砌时未设置明显排水坡度,砖铺地长期受雨水浸泡,易长青苔,路面较为湿滑。团簇灌木景观明显减少,生态性减弱。

2.3 雨水管道排放模式

此阶段民居经历重建及加建,以砖混结构形式为主,彻底打破雨水自平衡模式,形成以管道优先的雨水排放模式(图8)。

8 雨水管道排放模式图

(1)管道优先的排水系统

民居多数采用平屋顶形式及女儿墙外排水或内排水方式,进行有组织排水。院内加建彩钢瓦或玻璃防雨顶棚,坡屋面檐口下方搭接彩钢板制成的U形集水槽、雨水斗和雨落管,转变传统无组织排水方式,薄板易卷曲,承重构件易锈蚀,管槽之间连接简易,不同坡屋檐下的集水槽错置搭接,存在稳定性问题。雨水由屋面经排水口、集水槽、立管至地下预埋的横管中,再排至院外排水沟(图9)。

9 雨水管道排放模式排水系统图

(2)濒临消失的储水系统

随着自来水进村入户,储水设施几乎消失,少量零星的放置在院内,堆放杂物。水窖多数进行填埋,废弃不用。因村中铺设雨水管道,涝池年久失修,逐渐失去作用,已经荒废。

(3)质量缺失的生态涉水系统

少量民居院门前及院内植被以单颗乔木为主,多为果树,体现实用性。民居墙体使用混凝土多孔砖、灰砂砖、烧结砖等,防水性进一步增强,透气性降低。水泥路、柏油路、庭院中的水泥地面取代了以往土壤路面及地面,不透水地面的增加,加大了雨水流失和地面水系的面源污染[4]。

3 关中民居雨水利用演变规律总结

3.1 趋于有组织的管道排水系统

民居空间布局由传统分散式向现代集中式转变、用水模式由简单向复杂化转变,室内外空间分离明显,整体雨水排放趋于隐形化、一体化和简洁化,排水立管增多且管线增长,管道位置更加隐蔽,排水明沟减少、暗沟增多,排水组织方式由无组织趋于有组织,几乎不见明水外流。

3.2 趋于使用现代材料的储水系统

随着自来水的普及和生活供水设施的完善,民居的储水功能逐渐减弱。储水设施数量日益减少,由透气性好的传统黄土材料转变为金属、塑料、混凝土等新材料,材质的透气性降低,生态性减弱,雨水储存较久易变质。形式趋于轻便化、小型化、易移动。

3.3 趋于消失的生态涉水系统

传统的土、木、砖、石等墙体材料被混凝土、金属、玻璃、砌块、复合材料等现代材料所替代,墙面隔湿防潮性增强,透气性降低,空气湿度调节能力降低。土壤,砖铺地面逐渐被水泥硬化铺装所覆盖,渗水性降低、蒸发量增大、地表径流量增大。院前及院内的景观植被种类及数量显著减少,院落小气候由湿润变得干燥,生态性降低。

4 关中民居雨水利用优化策略

依据关中降雨量特征及农户经济承受能力,有选择地应用生态、适宜、低成本的雨水利用技术,从地方性建筑材料与营建技术等方面不断创造,提出以排水、储水、生态涉水、雨水回用4 种功能复合的雨水利用循环系统。该系统采用分季节的运行模式,错峰利用雨水并带有存贮功能,春、秋、冬三季为旱季,系统主要以供水为主;夏季为雨季,系统主要以储水为主(图10)。

10 关中民居雨水生态利用系统图

4.1 多层次绿色消解的排水系统设计

依据关中民居风貌特征进行坡屋面与檐沟的一体化设计,转变原有排水组织方式,继承传统民居有层次的排水理念。檐沟与排水立管连接成贯通的整体,立管采用陶土或石材砌成U 形嵌于墙内,可以看到水在其中流淌,雨水蒸发带走热量,同时提高民居内空气湿度。雨落管采用雨水断接方式连接下凹式绿地,雨水由卵石过滤后渗透含蓄在绿地内,再由砾石层的排水管道收集并储存在地下储水箱中,多余雨水溢流至街巷排水明沟中,构成局部排水生态循环。

利用圈梁、窗台及水平或垂直遮阳板出挑种植槽,用轻质种植层种植爬藤植物绿化墙面,直接利用雨水浇灌[5]。关中地区一般为平开窗或推拉窗形式,要注意种植池与窗户开启方向之间的关系,种植槽可与窗台进行一体化设计也可用金属托座固定,材料有防腐木、轻瓷、金属和塑料等。槽中部放置土壤基质和植被,培养土用有机物、泥炭、陶粒、锯木、砾石等,槽底设置50mm 厚的装有碎石碎瓦的排水层,两侧设储水段及溢流口(图11)。

11 多层次绿色消解的排水系统图

4.2 多层级雨水调蓄的储水系统设计

为缓解关中地区缺水压力,将储水设施与关中民居建筑进行一体化设计并完善过滤功能,改善民居的储水现状。平屋面采用屋顶绿化设计起到过滤、蓄水、排水、蒸发和渗透的作用。绿化屋顶产生的径流具有比普通屋顶更好的水质,有利于后续的收集利用,因此屋顶绿化算是一种特殊的雨水收集净化设施[6]。屋顶绿化的培养基用多孔的矿渣和土壤按比例混合,能够很好地涵养落在屋面上的雨水并供给给植物[7]。同时注重平屋面的防水处理,屋面覆土厚度因承重极限而有一定限制,若超过厚度限制,应采用其他防水材料。

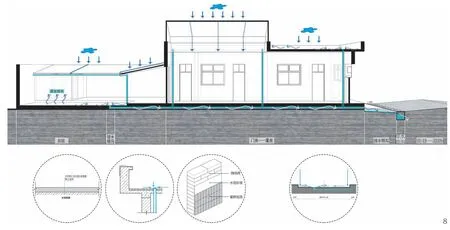

屋面女儿墙采用关中传统民居的花墙形式,自然形成的镂空格结合模块式绿化设计,顶部设置浅水槽及排水孔,蓄积的雨水经水孔向下浇灌镂空格内的绿化,多余雨水经屋顶绿化过滤后,由构造层中的蓄排水板溢流至檐沟处,再由排水立管流向院内排水明沟,进入沉砂池过滤,而后储存于透气性好的新型水窖内。也可将水汇聚至房间地下储水箱内,并留有盖板,夏季打开盖板,就可实现室内热空气与地下冷却水气交换,构成局部储水生态循环(图12)。

12 多层级雨水调蓄的储水系统图

4.3 水分微循环的生态涉水系统设计

为改善民居的生态性缺失问题,增强其宜居性,院落地面、停车场均采用卵石、透水砖、瓦片等透水铺装材料增加雨水下渗,减少地面径流,缓解庭院内部干燥的居住环境。庭院四周环绕排水明沟,沟内种植景观植被涵养水源。院内植被区边缘采用砖斜砌方式,有利于雨水漫流,增设绿化喷灌系统定期补充雨水,营造生态小气候环境。院墙采用攀爬或垂吊式的绿化方式,缓解暴雨对墙面的冲刷。院墙设计同屋面女儿墙,结合模块式绿化设计,过滤雨水并最终收集至水窖内,整体构造简便、施工方便、生态效益好(图13)。

13 水分微循环的生态涉水系统图

4.4 多元循环利用的雨水回用系统设计

依据高质高用、低质低用的用水原则,进行雨水回用循环系统设计。将杂质过滤后的清洁雨水回用于洗车系统和屋面喷洒降温系统,春、秋、冬三季低温时,关闭屋面降温系统;夏季高温时,启用该系统。对于新农村住宅尤其是缺水地区的新农村建设来说,利用雨水资源达到节能的目的具有现实可行性[8]。

重置原有卫生间功能,融入如厕功能,将传统旱厕改造为使用极少量水冲洗的双瓮式生态卫生厕所,将厨余废水和卫生间废水排放至庭院污水处理设施中,产生洁净的再生水与雨水混合共同回用于卫生间冲厕。厕所地面以下挖坑池,用三基土夯实,再埋入瓮体,侧墙外立通风管道,化粪池将黑水分解处理成肥料循环再利用。马桶采用带洗手龙头的水箱,洗手废水全部流入水箱(图14)。

14 多元循环利用的雨水回用系统图(2-14绘制:吴艺婷)

5 结语

本文基于微循环理念,探究从关中传统民居到现代民居雨水利用的演变历程,探寻其演变规律及形成这一系列变化的原因;反思既有民居的雨水利用现状问题,从传统生态雨水利用智慧的继承应用和现代通用技术的本土适应研究两个方面提出关中民居雨水利用的优化策略与营建技术,实现环境适应性和生态可持续性,有利于缓解水资源短缺现状、改善农村生态环境、提升农村人口的生活质量、实现关中民居的节水性能优化、促进村镇可持续发展。□