通关成本下降对出口贸易的影响

——来自区域通关一体化改革的证据

2021-09-23孙天阳

孙天阳

(中国社会科学院 工业经济研究所,北京 100006)

一、引言

十九届五中全会提出了“加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”的重大战略部署。高质量、一体化的海关治理体系能够降低商品和要素的流通成本,打破区域行政、部门界限,促进区域经济协调发展,对构建“双循环”新发展格局具有重要意义。改革开放以来,我国的交通基础设施建设取得显著成就,一批国际领先的机场群、港口群和交通网打通了区域间经济互联互通的“大动脉”,加密了资源空间配置的“毛细血管”,但限制商品和要素自由流动的因素仍然很多,即便是在一国境内,企业也要付出大量的时间和费用来装运货物和办理清关手续[1]。区际通关壁垒的不断下降,能够有效降低经济主体的生产和交易成本。其中,2014年7月开始实施的区域通关一体化改革被称为“改革开放以来海关最具革命性的变革”,真正实现了“多地通关如同一关”,推动了区域经济的协调发展,据估算减少了企业20%~30%的通关和物流成本①。当前,国际环境不确定性增加,需要利用大数据、物联网等新兴技术进一步打破行政区划造成的区际行政壁垒,促进区域协同发展和要素自由流动以增强经济整体韧性,进而更好促进国际国内循环。从区域通关一体化改革降低通关成本这一视角,探讨新时期消除国际国内循环堵点、促进贸易高质量发展是本文的立意和出发点。

境内贸易成本是不可忽视的国际贸易阻碍因素,已有诸多学者分析了境内贸易成本对出口贸易的影响[2]。从广义来看,境内贸易成本包括国内运输、货物装卸、单证审核、检验检疫和办理清关手续等环节带来的财务和时间支出[1]。我国的境内物流成本一直很高[3][4],在国内运输单位距离耗费的成本甚至是国际运输的35~96倍[5],其中重要原因之一是区域间行政壁垒带来的市场分割[6],使企业跨区域贸易时面临重重阻碍[7],这不仅严重抑制了企业出口的内在动力[8],还会造成一些企业“舍近求远”,优先选择出口而不是内销[9]。现有文献主要聚焦于货物出口前的国内运输成本,或从市场分割角度展开讨论,但没有关注通关成本对国际贸易的影响。

通关成本是境内贸易成本的另一重要组成部分。一些文献以港口效率反映通关便利化程度[10],港口采用新技术能够大幅降低贸易成本[11],例如港口集装箱化极大提升了通关效率[12],使港口平均装卸时间从20天左右下降到1天之内[13](P24-25),促进了全球贸易快速发展[14]。以上研究主要关注了港口装卸设备等“硬件”技术改善带来的影响,但制度和政策环境等“软件”因素对通关效率的提高同样非常重要[15]。港口管理制度完善、清关程序简化可以减少通关单证数量,显著降低通关时间和通关费用,从而对出口贸易起到促进作用[16][17]。综合来看,这些研究很好丰富了通关成本对国际贸易影响的认识,但一方面我国企业实际通关过程中的申报、纳税和验放等环节往往在不同地点,各海关间的关际壁垒增加了大量的通关成本,尚没有文献探讨其对出口贸易的影响。另一方面,通关成本和出口可能互为因果关系,出口贸易发展也可能倒逼当地通关效率提高,实证估计可能有潜在的内生性问题,因而需要寻求可靠的识别方法。

鉴于此,本文基于2014~2015年我国产品-地区层面的月度国际贸易数据,通过区域通关一体化改革的准自然实验,利用双重差分方法估计区域通关一体化改革对出口贸易的影响,并对其影响机制进行检验。相比已有研究,本文可能的边际贡献在于:一是通过构建科学的计量模型,实证检验了区域通关一体化改革对出口贸易的影响,弥补了现有文献缺少对我国区际通关壁垒下降对出口影响因果推断的缺陷,同时准自然实验分析方法也有效缓解了内生性问题;二是分析了区域通关一体化改革对出口贸易影响的理论机制,并实证检验了贸易成本效应、产品时效性偏好效应和全球生产网络效应等可能的中间影响渠道。

二、政策背景及理论机制分析

(一)区域通关一体化改革的政策背景

长期以来,我国各地海关之间的关际壁垒导致企业出口通关的物流时间和经济成本较高,通关审批手续和通关环节冗杂,且各海关间的制度、政策不能很好对接,信息不能共享,企业需要在多个海关办理手续,从报关到退税的整个流程平均需要近1个月才能完成,严重制约了要素和商品的流通,抑制了企业进出口活力。在此背景下,海关总署发布了《京津冀海关区域通关一体化改革方案》,提出2014年7月率先在北京海关、天津海关启动实施通关一体化改革,2014年10月将区域通关一体化改革扩展至石家庄、上海、南京、杭州、宁波、合肥和广东省等关区,同年12月进一步将区域通关一体化改革覆盖的区域扩展至长江流域的武汉、南昌、长沙、成都、重庆、贵阳和昆明等关区。2015年5月,海关总署在全国范围内推行区域通关一体化改革。

区域通关一体化改革的主要内容包括“一中心,四个平台建设”,即建立区域通关中心,打造统一的申报平台、风险防控平台、专业审单平台和现场作业平台。具体来看,区域通关一体化改革对企业出口的影响主要体现在以下三个方面:一是改革之后企业无需再到口岸海关相关窗口办理纸面放行手续,可以自主选择通关方式。在改革之前,当企业属地和实际放行口岸不在同一地点时,出口企业一般采用“属地申报,口岸验放”和“属地申报,属地放行”两种方式通关,但这两种方式都需要企业在属地海关办理相关手续后,再到口岸海关办理纸面放行手续,改革之后企业只需要登录电子口岸网站进行相关操作,节约了出口企业在属地和实际放行地之间往返奔走的成本。二是改革大幅度减少了海关审批手续和通关环节,节约了通关时间。在改革之前,如果企业的属地和放行口岸不在同一地点,需要多次办理转关手续,例如属地在北京的企业从天津出口,首先需要在北京海关申报,然后办理转关手续,最后再在天津海关第二次申报。改革之后出口企业在区域内任一海关申报,即视为在区域内所有海关完成申报(不同区域间仍需再次申报),压缩了通关时间。三是统一了海关之间的执法标准。在改革之前,不同海关的操作规范、业务流程都存在差异,企业需要分别了解不同海关的执法口径和监管标准。改革之后,出口企业无论在哪个海关办理手续,都能享受到同样待遇,节约了企业为适应不同海关通关政策的调整成本。

本文选取区域通关一体化改革作为政策研究对象主要是基于以下三点考虑:一是区域通关一体化改革被称为“改革开放以来海关最具革命性的变革”,对当前构建“双循环”新发展格局、加快要素自由流动具有重要的借鉴意义。二是本次改革率先在国内部分地区启动,再逐步推广至国内其他地区,为本文基于海关月度数据进行准自然实验分析提供了理想条件。三是2017年海关总署进一步实施了全国通关一体化改革,可能对本文所关注的政策效果识别造成干扰,因此本文将样本区间限定在2014年1月至2015年4月(即区域通关一体化改革在全国范围推广之前)②。

(二)理论机制分析

通过上文对政策细节的梳理可以发现,区域通关一体化改革主要节约了出口企业的通关费用和时间,结合Hornok和Koren(2015)[16]、林珏和彭冬冬(2016)的研究[18],本文认为可以从三个角度来探讨区域通关一体化改革对出口贸易的影响。

第一个角度是贸易成本效应。境内成本是国际贸易重要的阻力因素,区域通关一体化改革提高了贸易便利化程度,简化了通关程序,能够提升货物流通速度[19],其对贸易成本的降低是最为直接和显而易见的。一方面,区域通关一体化改革后,企业可以自主选择申报、纳税和验放的海关,无需再在属地和实际验放口岸间往返奔走,降低了交通成本、物流成本和人力成本。在一体化的模式下,各海关统一操作规范、统一业务流程、统一执法标准,降低了企业为适应不同海关通关政策的调整成本。另一方面,出口企业仅需要通过互联网进行通关操作,不必再打印纸质报关单及随附单证,节约了材料打印成本、海关现场递交纸质单证的排队等候成本。同时,在线办理手续促进了关区间信息共享,也降低了出口企业的信息搜索成本[20]。

第二个角度是产品时效性偏好效应。消费者对产品的时效性存在偏好,即在偏好的日期附近消费产品可以带来更大的效用满足[16],特别是对于食品、服装等时间敏感型产品,消费者对产品运达时间较为敏感[21],如通关时间较长,食品类产品将腐烂变质,应季服装产品将错过销售季节等,因而较长的通关时间将显著抑制出口[22]。区域通关一体化改革后,企业从信息预录入到海关完成审核,整个过程不到1分钟,通关流程从近1个月压缩到10天之内。通关一体化改革提高了出口产品的验放速度,使产品能够更快到达消费者手中,更好满足消费者的时效性偏好,从而在需求一端对企业出口形成拉动作用。此外,区域通关一体化改革相当于减少了每次通关的成本,出口企业可以提高通关的频次[16],对订单、生产和库存等进行及时调整,更好满足市场需求变化的时效性。同时,通关时间的节约也降低了产品的仓储、保鲜成本。

第三个角度是全球生产网络效应。经济全球化使产品内分工表现为片段化的生产环节,加大了出口企业对中间品投入的依赖性,与此同时也放大了通关效率对出口贸易的影响[18],因为全球产业链供应链上的各个环节紧密关联,任何一个环节受到短时间或微弱的阻碍,都可能波及其上下游,甚至通过网络传导影响到整个生产网络,嵌入全球生产网络的程度越高,这种放大作用就越明显。区域通关一体化改革提高了海关的运营效率,减少了出口企业获得中间投入品的时间,使各生产工序上的企业能够更好地衔接,从而增加出口贸易。同时,区域通关一体化改革减少了企业从进口渠道获取中间投入的成本[23],降低了获取中间品的门槛,使其能够在更广阔的范围内调节中间品构成,通过全球生产网络优化中间品配置,促进企业出口。

三、数据说明与研究设计

(一)数据来源与说明

本文实证估计使用的2014年1月~2015年4月的月度出口数据来源于中国海关进出口数据在城市层面的加总③,其他城市层面数据主要来源于《中国城市统计年鉴》,各变量以2013年为基期进行平减。不同数据库之间的变量通过中华人民共和国行政区划代码进行匹配,各年行政区划代码已统一到GB/T2260-1999标准。

(二)研究设计

为探究区域通关一体化改革对出口的影响,构建如下多期双重差分模型:

lnexportit=α+βTreati×Postit+γXit+λi+λt+εit

(1)

式(1)中,i表示城市,t表示月份,因变量lnexportit表示i城市在t月出口额的对数,Treati表示是否为率先实施区域通关一体化改革城市的虚拟变量,率先改革城市取1,非率先改革城市取0。Postit为表示时间的变量,若i城市t月已经进行改革取1,若t月未进行改革取0,λi和λt分别为城市和年月固定效应④,εit表示随机扰动项,模型标准误聚类在省份层面以缓解可能的组间相关问题。

1.区域通关一体化改革时间的随机性。模型(1)中加入年月固定效应,控制了不同年月的差异。此外,在区域通关一体化改革之前,还没有推行过类似的在多个关区同时开展的一体化改革,可以排除政策预期效应,因而可以认为区域通关一体化改革时间是相对随机的。

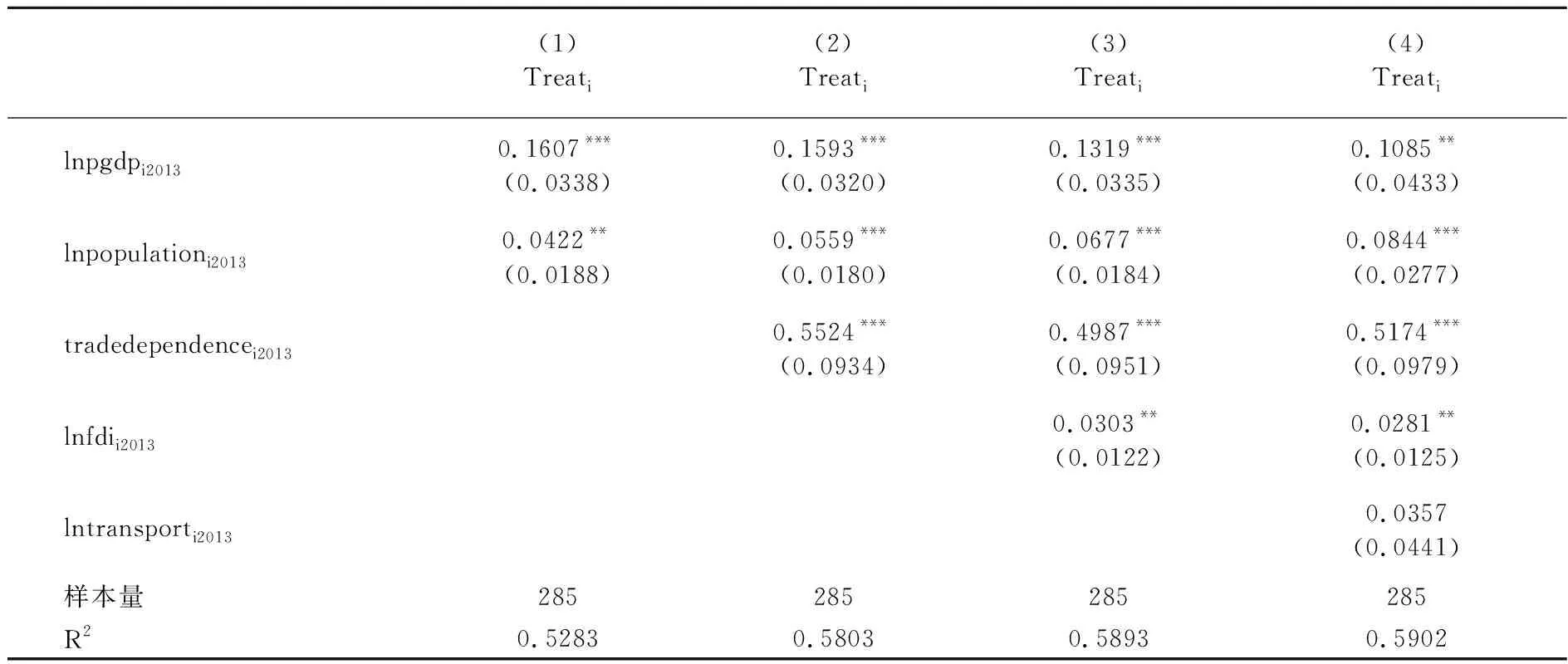

2.区域通关一体化改革城市选取的随机性。根据对《京津冀海关区域通关一体化改革方案》《关于扩大长江经济带海关区域通关一体化改革的公告》等相关政策的梳理总结,区域通关一体化改革率先在经济发展水平较高、经济总量较大、外贸依赖度较高、交通基础设施完善的区域推广。据此,本文提取了可能影响区域通关一体化改革城市选择的先前决定变量(以下简称“前定变量”):人均GDP(lngdp2013)、年末人口数(lnpopulation2013)、外贸依存度(tradedependence2013)、FDI金额(lnfdi2013)以及货运总量(lntransport2013),各模型前定变量均采用2013年海关所在城市数据。然后,将是否为率先改革城市二值变量Treati对上述前定变量进行回归,若i城市率先进行通关一体化改革,Treati取1,否则取0。表1的估计结果显示,人均GDP、年末人口数、外贸依存度、FDI金额显著影响了城市是否率先开展区域通关一体化改革。于是本文将模型(1)中的控制变量Xit设定为上述前定变量与年月虚拟变量λt的交互项。

表1 前定变量分析

四、实证结果

(一)基准回归

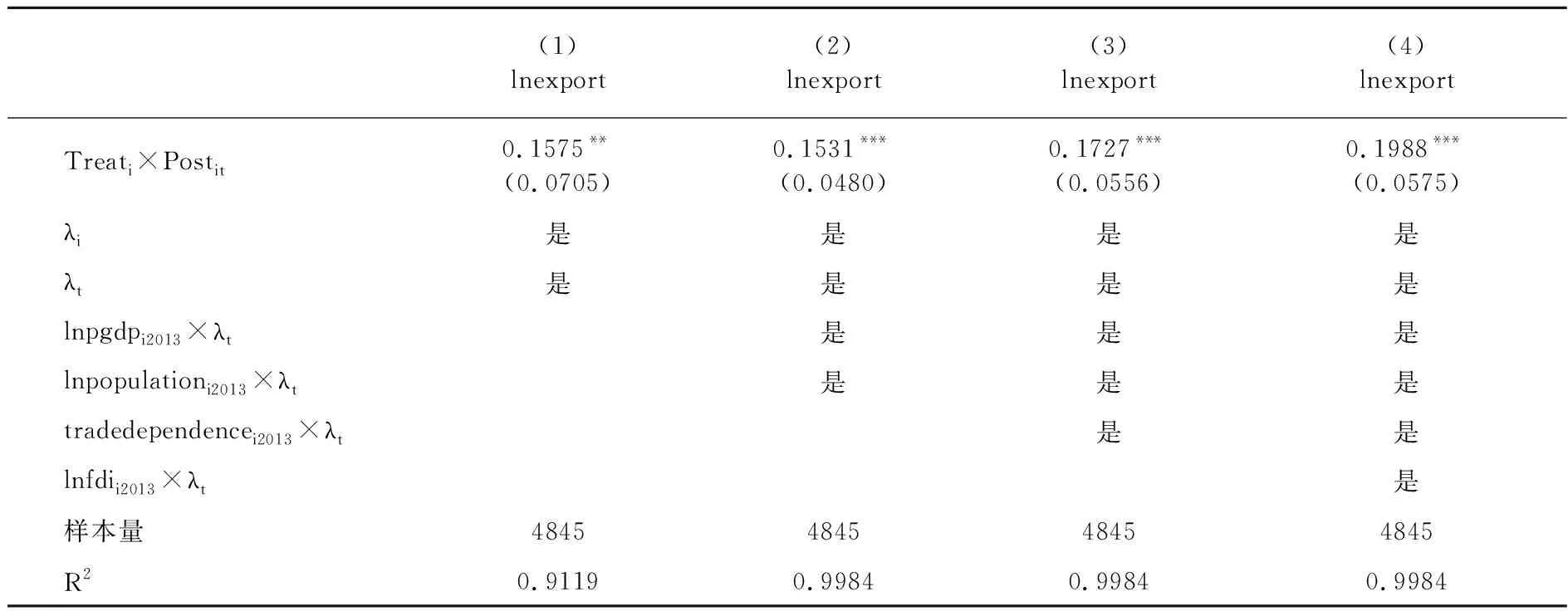

表2报告了式(1)的估计结果,其中列(1)是加入城市和年月固定效应的估计结果,列(2)在列(1)基础上加入人均GDP、年末人口数与年月虚拟变量的交互项,列(3)在列(2)基础上加入外贸依存度与年月虚拟变量的交互项,列(4)进一步加入FDI金额与年月虚拟变量的交互项。各列估计结果表明,虽然系数略有细微差异,但都在5%及以上水平显著为正,即区域通关一体化改革后,改革海关所在城市的出口贸易额均有较快的增长。具体而言,在控制其他影响因素后,区域通关一体化改革使海关所在城市的出口额增长了19.88%。

表2 基本估计结果

(二)稳健性检验

1.平行趋势检验。双重差分方法中的对照组必须满足平行趋势假设,即在受到外部政策冲击前实验组和对照组必须要有相同的变化趋势,本文根据式(2)对多期双重差分平行趋势进行检验[24]:

(2)

图1 平行趋势检验

2.平衡性检验。为了检验在加入控制变量后,实验组和对照组是否同质,本文根据式(3)检验在加入控制变量的情况下,其他可观测到的非前定变量(NWCi2013)是否存在显著差异[25],非前定变量包括失业人数占比、邮局数量、宽带接入户数、道路面积、交通运输从业人数和消费品零售总额⑤。表3估计结果显示,在加入前定变量后,其他可观测到的非前定变量对Treati的回归均不显著,表明实验组和对照组选取实现了“有条件的随机”。

表3 平衡性检验

NWCi2013=α+βTreati+γXi2013+εi

(3)

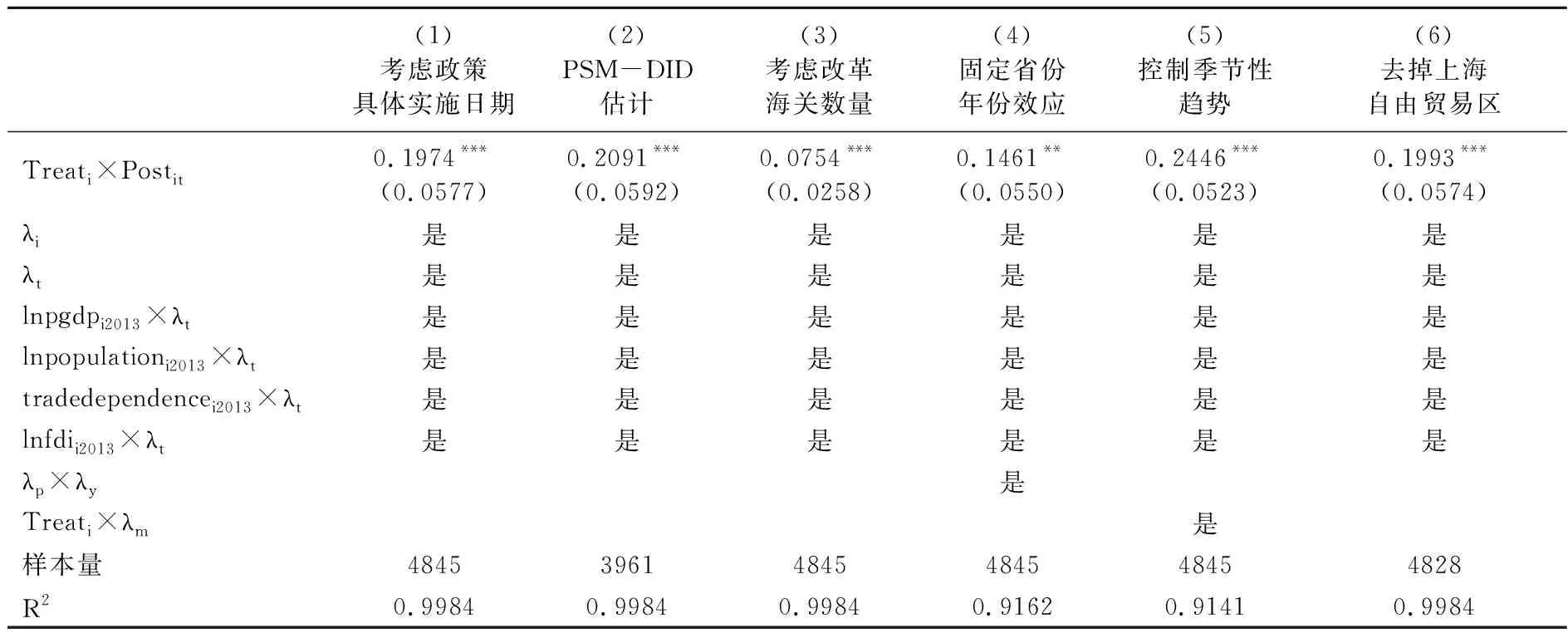

3.考虑政策实施具体日期。考虑到第二批区域通关一体化改革实施的具体日期是2014年9月22日,表4列(1)中,将Postit在2014年9月前赋值为0,2014年9月赋值为1/4,2014年9月后赋值为1。可以发现,估计结果差异较小,且依然显著为正。

4.PSM-DID估计。本文进一步通过倾向得分匹配方法选取与实验组相似的对照组样本,再通过双重差分方法检验区域通关一体化改革对出口的影响,表4列(2)的结果表明估计系数仍然显著为正。

5.考虑改革海关数量。考虑到区域通关一体化改革的对象为直属海关,不同省份直属海关数量不同,本文根据各省份直属海关数量对Treati进行赋值⑥,表4列(3)的结果表明估计系数仍然显著为正。

6.加入省份和年份控制变量。考虑到区域通关一体化改革横跨了2014~2015年,不同年份各地区的政策可能调整,表4列(4)加入年份与省份虚拟变量的交乘项,估计结果显示区域通关一体化改革对出口仍然有显著的促进作用。

7.控制季节性趋势。考虑到本文使用的是月度出口数据,为了排除季节性因素对识别结果的干扰,本文在基准回归的基础上进一步加入Treati与月份虚拟变量λm的交乘项⑦,以控制实验组和对照组样本的季节性差异,表4列(5)的估计结果表明,排除季节性因素干扰后,区域通关一体化改革对出口仍然有显著促进作用。

8.去掉上海自由贸易区。设立自由贸易区可能会提高区域内的贸易便利化程度,考虑到本文研究样本时间内设立的自由贸易区有“中国(上海)自由贸易试验区”,为了排除设立自由贸易区对识别区域通关一体化影响的干扰,我们进一步删除了上海市的样本来估计。表4列(6)的结果表明,估计系数仍显著为正且变化很小,表明估计结果是稳健的。

表4 稳健性检验

9.安慰剂检验。为了排除其他不可观测因素的干扰,借鉴Liu等(2015)的做法[26],本文随机选取2个、73个、66个城市作为率先实施区域通关一体化改革的城市⑧,并从2014年2月~2015年3月随机选取3个月作为3批率先实施区域通关一体化改革的月份⑨,重复上述过程1000次,得到1000个虚拟估计系数的分布(图2),可以发现安慰剂检验估计得到的系数显著异于基准估计的系数0.1988,因此可以排除其他不可观测因素的影响。

图2 安慰剂检验

五、影响机制检验和异质性分析

(一)影响机制检验

本部分将根据理论分析对贸易成本效应、产品时效性偏好效应和全球生产网络效应等影响渠道进行检验。

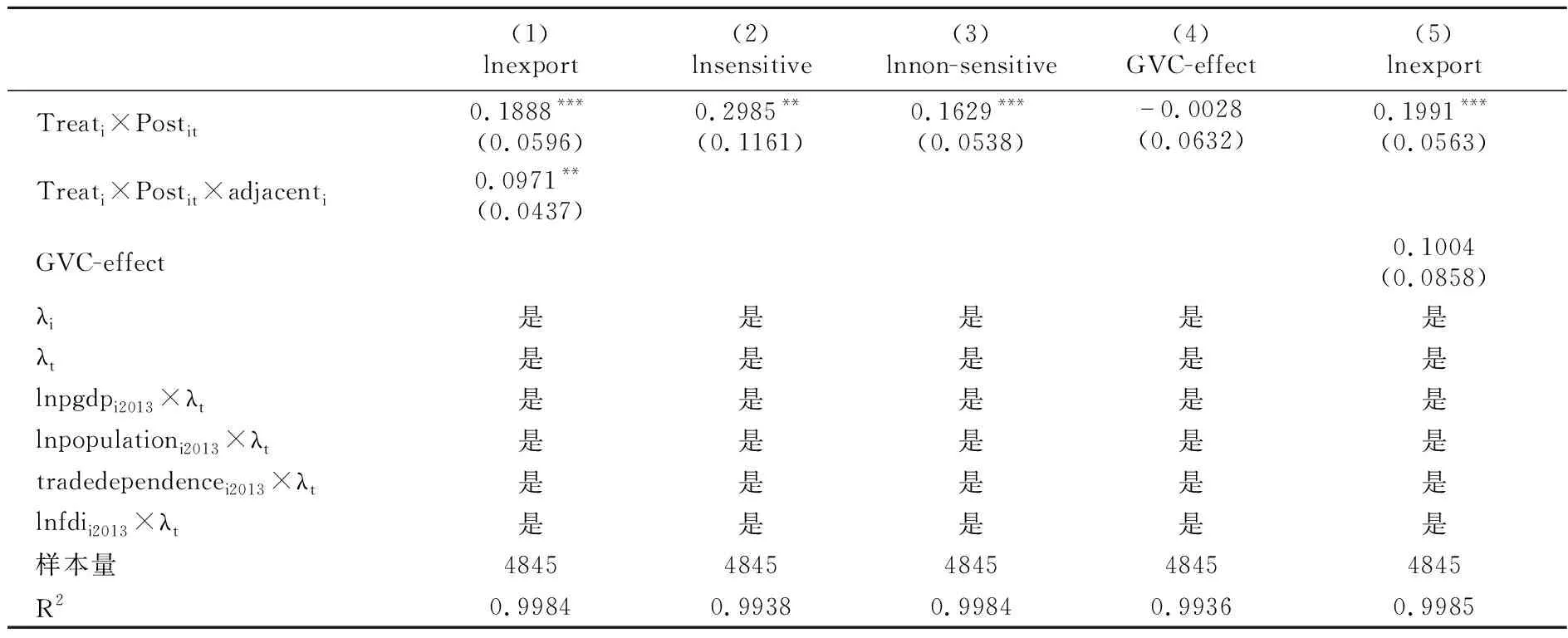

1.贸易成本效应。区域通关一体化改革给企业带来最大的便利在于出口企业不必在实际放行口岸与企业所在地海关之间往返奔走,那么可以推测,对于离实际放行口岸越远的企业,区域通关一体化改革对其通关成本降低越多,对出口促进作用也越大。考虑到海洋运输是当前国际贸易最主要的运输方式,支撑着90%的国际贸易总量[27],本文在基准估计模型中进一步加入Treati×Postit与i城市最近的对外开放水运口岸的距离(adjacenti)的交乘项⑩。表5列(1)结果显示Treati×Postit×adjacenti的估计系数显著为正,即区域通关一体化改革给距离对外开放水运口岸更远城市出口带来的促进作用更大,意味着贸易成本机制是区域通关一体化改革对出口影响的中间渠道之一。

2产品时效性偏好效应。本文根据Hummels和Schaur(2013)的做法[22],将SITC2编码划分为时间敏感型产品和非时间敏感型产品,并转换为对应的HS6分位编码,在城市层面加总得到城市时间敏感型产品出口额对数(lnsensitive)和城市非时间敏感型产品出口额对数(lnnon-sensitive)。表5列(2)和列(3)的估计结果显示,区域通关一体化改革对城市时间敏感型产品和非时间敏感型产品的出口都有显著的正向影响,但时间敏感型产品的估计系数较大。这表明区域通关一体化改革对时间敏感型产品出口有更大的促进作用,验证了产品时效性偏好效应这一影响机制,即区域通关一体化改革减少了通关时间,使产品更快到达消费者手中,满足了消费者的时效性偏好,从而促进了出口。

3.全球生产网络效应。本文以城市中间品进口额来反映嵌入全球生产网络程度,因为进口中间产品越多,表明对全球产业分工的依赖性越强。根据广义经济分类(Broader Economic Categories,BEC)的定义标准界定中间品类别,并转换为对应的HS6分位编码,在城市层面加总得到中间品进口额以反映全球生产网络效应(GVC-effect)。表5列(4)的估计结果显示,区域通关一体化改革对GVC-effect的影响为负且不显著。列(5)进一步将Treati×Postit、GVC-effect同时作为城市出口的解释变量,其估计系数仍不显著。可能的原因在于,本文考察的样本区间较短,全球生产网络效应对出口的影响还未完全显现出来。

表5 影响机制检验

(二)异质性分析

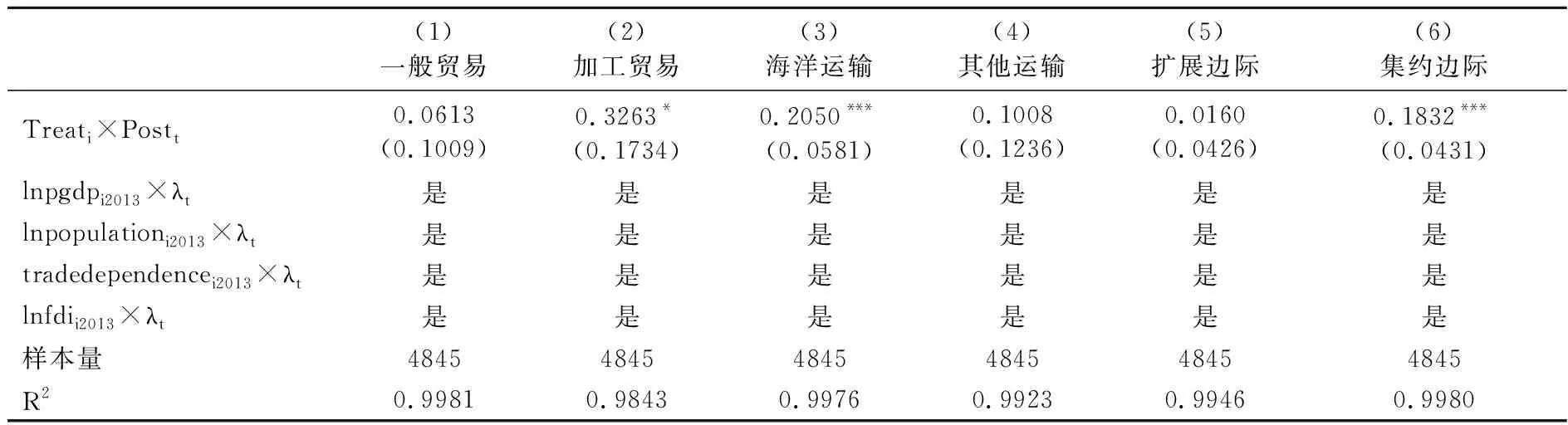

1.对不同贸易方式的影响。考虑到不同贸易方式企业的出口通关流程存在较大差异,本文分别检验区域通关一体化改革对一般贸易和加工贸易出口的影响。表6列(1)和列(2)的估计结果显示,区域通关一体化改革对加工贸易出口的影响显著为正,对一般贸易的影响系数虽然为正,但相对较小且不显著。原因可能在于,一般贸易的出口通关流程简单,海关结关后即可完成;相对而言,加工贸易的通关手续更加繁杂,成品在出口后再办理结关,在此之后还需办理加工贸易手册核销,才能完成整个通关流程[28],因此区域通关一体化改革使加工贸易的通关成本下降更多,对加工贸易出口有更大的促进作用。

2.对不同运输方式的影响。出口运输方式的差异使企业倾向于选择不同的申报、纳税、验放地点和通关模式,本文分别检验区域通关一体化改革对海洋运输和其他运输出口的影响。表6列(3)和列(4)的估计结果显示,区域通关一体化改革对海洋运输方式的出口具有显著的正向影响,对其他运输方式出口的影响系数为正但不显著。可能的原因在于,相较于航空、铁路和公路等运输方式,海洋运输的申报、纳税和验放往往不在同一个城市或地区,特别是对于内陆城市而言,企业实际生产经营地点与验放的海运口岸有着较大的地理距离,区域通关一体化改革较大程度减少了其在不同海关间奔走的成本,因而对出口的促进作用更大,而且其他交通运输方式与海洋运输可能存在一定的替代效应[29]。

3.对出口二元边际的影响。为了探究区域通关一体化改革后出口变动的内在原因,本文进一步分析区域通关一体化改革对出口扩展边际和集约边际的影响,其中将扩展边际定义为城市出口“产品-国家”对数量的对数值(lnN),集约边际则定义为“产品-国家”对出口平均金额的对数值(ln(export/N))[30]。表6列(5)和列(6)的估计结果显示,区域通关一体化改革显著促进了集约边际增加,但对扩展边际的影响并不显著。可能的原因在于,区域通关一体化改革主要降低了企业的可变成本,而可变成本降低主要会对集约边际产生影响[31][32],且在短期内集约边际对出口额增长的贡献更大,扩展边际在长期才能发挥作用。

表6 异质性检验

六、结论和政策启示

当前,国内国际市场的畅通循环仍存在堵点,较高的区际行政壁垒制约了商品和要素的高效率配置,降低通关成本对构建“双循环”新发展格局具有重要意义。本文基于2014~2015年区域通关一体化改革的准自然实验,利用双重差分方法检验了区域通关一体化改革对出口贸易的影响,并分析了可能的影响机制。研究发现:区域通关一体化改革显著促进了出口,平行趋势检验、平衡性检验、PSM-DID估计、安慰剂检验等表明这一结论是稳健可靠的;影响机制检验发现,区域通关一体化改革通过贸易成本效应、产品时效性偏好效应促进了出口贸易,但全球生产网络效应暂未显现;异质性检验表明,区域通关一体化改革对加工贸易、海洋运输出口具有显著的促进作用,但对一般贸易、其他运输方式的出口影响并不显著;进一步讨论发现,区域通关一体化改革主要通过提高集约边际促进了出口,对扩展边际没有显著影响。

本文的研究结果具有如下政策启示:第一,应继续降低出口企业通关成本,打破行政区划造成的区际海关管理壁垒,充分利用大数据、物联网和人工智能等新兴技术,让数据替企业多“跑路”,加强一体化的海关治理体系建设,提高运输和通关便利化、一体化,减少通关成本对企业出口的制约。第二,应打通海关管理体系中的“堵点”,加快要素、中间投入的有序自由流动,帮助企业更好利用国际和国内市场,改善要素投入结构,促进出口结构升级。第三,应加强进出口通关程序的可预见性、一致性和透明性,打造国际化营商环境,降低出口企业进入国际市场的门槛,完善跨领域、跨区域、跨层级、多方式的交通运输规划协同机制,综合降低出口企业境内运输成本。第四,积极推动“一带一路”沿线国家海关合作,分享中国区域通关一体化改革经验,尝试在部分国家间开展跨国通关一体化改革试点,提升“一带一路”沿线国家间的贸易便利化水平,优化全球和区域供应链环境。

注释:

①据原海关总署新闻发言人、综合统计司司长郑跃声于2015年7月10日,在新闻办召开记者发布会上公布的数据。

②2017年8月22日,海关总署宣布进一步实施全国通关一体化,全国通关一体化是对区域通关一体化改革的进一步延伸和拓展。

③数据来源于清华大学中国经济社会数据中心。采用月度数据主要考虑的是,样本时间区间相对较短,于2014年7月、2014年10月和2014年12月相继在三个区域实施了通关一体化改革。

④这里的年月固定效应包括年份和月份信息,例如2014年11月t取值为201411。

⑤本文还对其他可观测的非前定变量进行了回归,估计结果均不显著,限于篇幅不再展示。

⑥浙江省进行改革的直属海关有2个,广东省进行改革的直属海关有7个,其他实验组省份均有1个改革的直属海关。

⑦为了控制季节性因素,这里的月份固定效应只包括月份信息,例如2014年1月和2015年1月m都取值1。

⑧三批率先实施区域通关一体化改革的关区分别包括2个、73个、66个地级城市。

⑨双重差分估计要求政策实施前后至少有1期的数据。

⑩对外开放水运口岸名单来源于《中国口岸年鉴》。