考古发掘现场支护监测系统探讨

2021-09-23赵婷朱华周莹邓宏全定可

赵婷 朱华 周莹 邓宏 全定可

(1.西安元智系统技术有限责任公司,陕西西安 710077;2.陕西省考古研究院,陕西西安 710043)

0 引言

考古发掘是考古工作人员根据发掘计划,对埋藏文物的地方、对古文化遗址、古墓葬进行调查、勘探和发现、挖掘文物的活动或工作[1]。近年来,随着考古发掘工作的进行,发掘现场的安全稳定性问题逐步暴露,意料之外的事也偶有发生。其中,发掘现场的坍塌对文物、考古成果和考古人员的安全造成了极大的威胁。

考古发掘现场支护结构简易居多,暂无发掘现场相关支护标准,小规模发掘坑支护结构常依照经验进行,尽管较大规模发掘坑结构支护建设参考依据建筑边坡及基坑相关设计与施工标准,但对于考古发掘现场的支护结构来说,此类标准的适用性仍需进一步考究。考古发掘现场的结构体系监测相对不够完善,应全面考虑发掘现场的文物本体、支护结构与发掘坑变形与环境等综合因素。

考古发掘现场的发掘方式决定了支护和监测方法,一般为了保障发掘现场文物及人员安全,会采取大开挖式的发掘,帝王陵墓如需抢救性发掘,考虑土方量较大或者具备券顶结构,为了保护墓道形制,会采取经墓道发掘。大开挖式发掘支护方法以钢管、型钢及木板结合支护为主,经墓道发掘会以支护和加固同时进行。在经墓道发掘时,支护和加固考虑到了变形观测,但实时监测相对较少,变形监测与环境因素等综合监测分析的甚少,探方发掘或大开挖发掘主要是集中在本体及环境监测。

通过考古发掘现场支护监测系统建设,提出具体考古发掘现场支护监测系统建设思路方法,对保障发掘现场的文物遗迹、发掘人员安全具有实际意义。

1 考古发掘现场支护监测系统建设

1.1 系统建设基本原则

考古发掘现场支护监测系统建设以考古发掘现场文物保护原则、考虑发掘人员的安全保护、参考建筑基坑及岩土支护加固监测标准并结合文物保护理念适用性,支护结构与发掘坑及结构实时监测同时进行。主要是创建“风险监测—综合预报—提前预警—及时处理”的监测模式,实现变化可监测、风险可预报、险情可预控、保护可提前的保护管理目标。满足总体规划,分段实施、监测不对文发掘现场物本体造成破坏,保证监测设备和文物本体的安全性,监测系统具备可扩展性、可持续性、前瞻性、安全性,使用先进科学技术手段,开展多学科、多部门合作的方式[2]。

1.2 系统建设框架

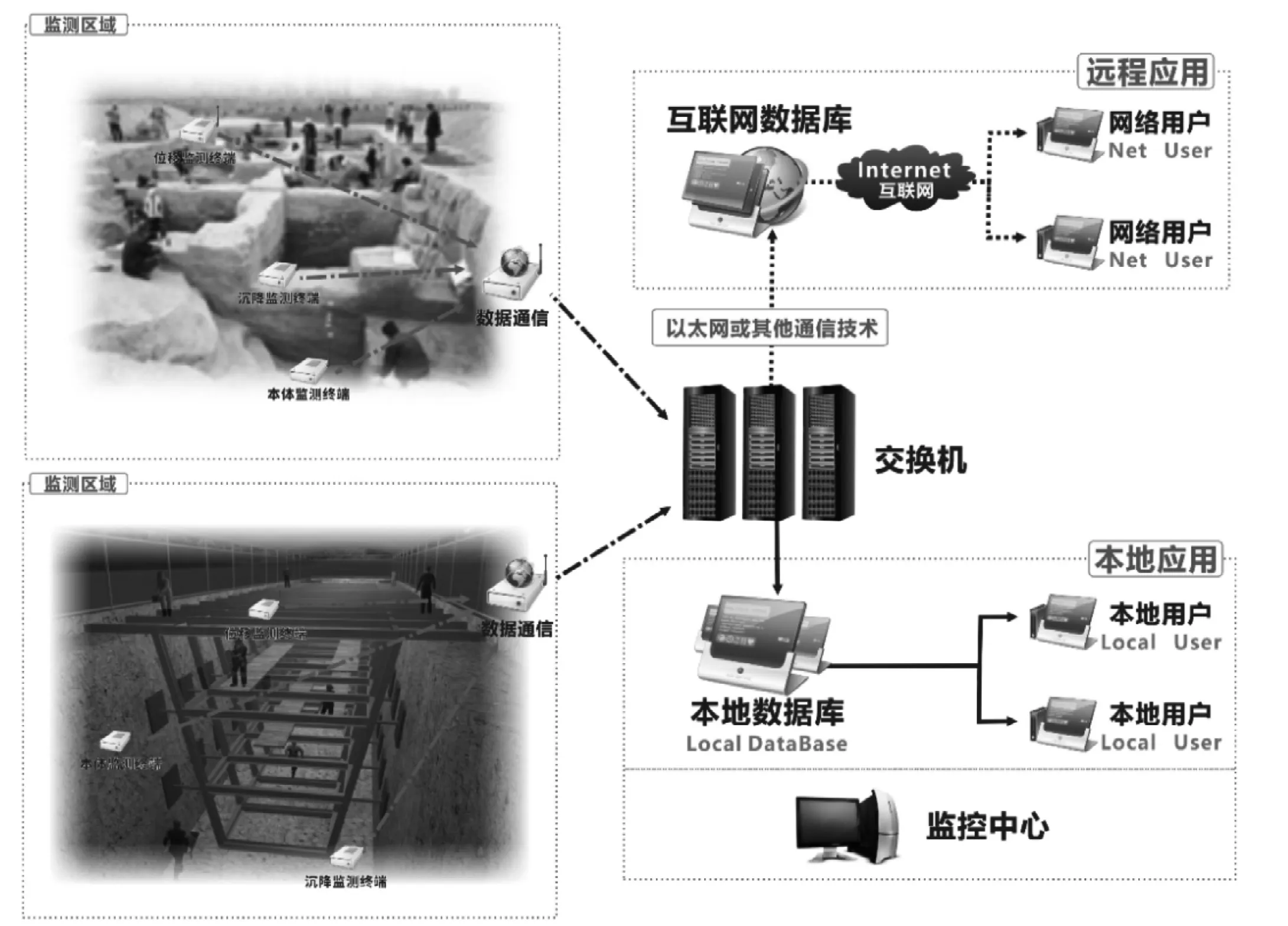

考古发掘现场的支护安全监测结合本体、环境等建立统一的数据库软件管理系统。根据现场特殊情况,选取合适传感器终端部署于考古发掘现场监测区域,通过数据采集仪数据采集、转换、适配放大,采用云服务器等设备完成数据存储、备份,将离散数据进行统一存储、管理和展示,对采集到的信息进行分析、预警、管理,完成考古发掘现场支护监测系统管理预警平台建设,为考古发掘工作做好技术保障。系统框架结构如图1。

图1 支护监测系统结构图Fig.1 Structure diagram of support monitoring system

1.3 系统建设内容

考古发掘现场支护监测系统是以建成一个集传感器、数据采集仪、网络通信、数据融合、数据分析和远程维护的综合管理系统为目标,建设内容如下:

(1)基于考古发掘坑结构稳定性,通过在发掘坑重点及敏感区域布设深部位移、发掘坑表面水平位移、地表开裂状态(位置、裂宽),周边土体沉降、裂隙等监测项目的传感器及终端,实现发掘现场支护实时监测[3]。

(2)考虑考古发掘现场支护加固结构的稳定性,建立支护横梁、腰梁、圈梁位移、应力及重要支护管线应力监测终端部署,实现现场支护加固结构的实时监测[4-6]。

(3)建设考古发掘现场支护系统综合管理平台,软件系统功能包含各监测项目实时数据的时域计算、曲线拟合分析、告警事件、数据融合处理分析等功能。

(4)结合发掘现场环境、本体监测系统与支护监测系统,建立关联数据库,结合实时数据进行发掘现场数据关联分析,从而掌握考古发掘现场支护结构安全特性。

(5)建设考古发掘现场数据中心,实现对考古发掘现场的环、本体及支护监测数据实时传送、储存备份,通过互联及以太网使部分用户对测控中心的远程互联,从而实现该系统的远程管理功能。

1.4 系统平台的主要功能

考古发掘现场支护监测系统平台主要包含基础信息查询功能、数据分析模块、告警信息专题模块及其他扩展功能。基础信息查询功能能够将考古发掘现场各监测项目的实时数据及位置等信息及时查看,并可对查询的数据进行进一步的分析。数据分析模块是对整个支护监测项目的多源数据大小的测定和研究,是异常数据解析、支护安全健康分析的重要工作,通过图层图例与告警信息专题模块交互,实现支护系统的安全预警机制。日常测量巡检及管理等扩展功能,可实现离线数据管理与在线平台的关联分析、传感器、采集终端及整个系统平台的管理与维护。

2 应用实例

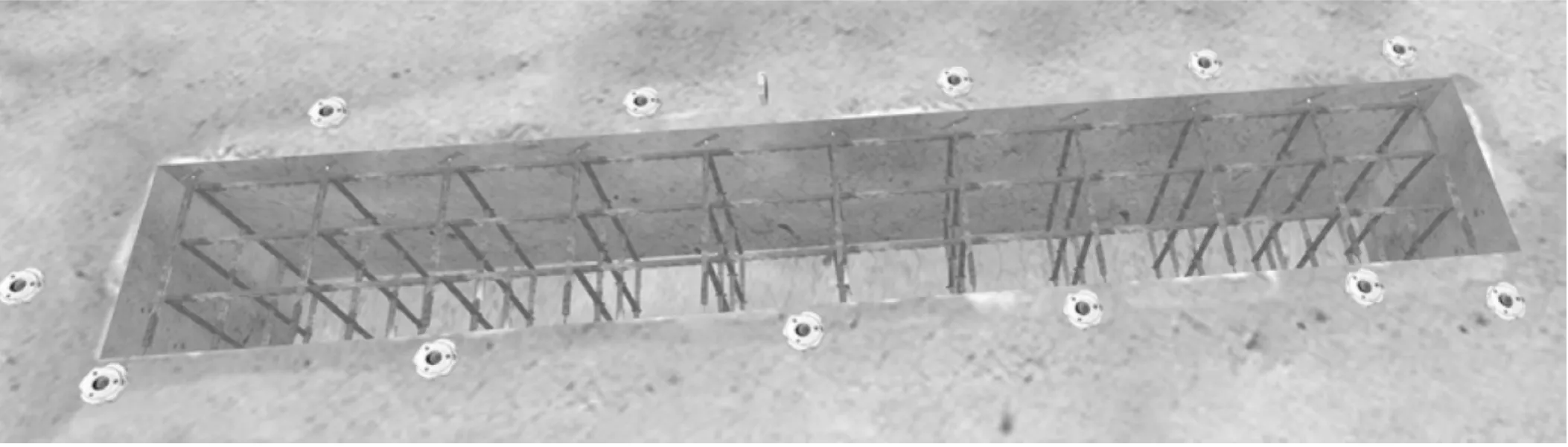

在实际考古发掘现场建立支护监测预警系统应用,该发掘坑位于陕西省境内,属湿陷性黄土,发掘坑长为40m、高为8m、上口宽为6m、下口宽为3.5m,对该发掘坑设计并实施型钢框架支护。框架支护体系完工后,进行监测工作,通过对地表及护壁的变化情况的监测,随时对现场进行调整,确保发掘坑结构稳定。

监测示意如图2所示,主要对此发掘坑护臂进行位移和应力监测,地表进行裂缝观测,已变形严重区域进行密切位移监测,已有发育的较严重的裂隙进行裂隙监测,影响因素如土体表面的温湿度进行监测,并通过变化趋势与变形量进行实时告警[7]。通过实时监测预警系统建立,形成监测信息可视化平台如图3所示,依托于物联网&云平台等手段,保障现场文物及人员安全,支护钢结构健康稳定。同时,对该发掘坑进行了传统变形观测测量配合实时监测的结果进行校验,经过与长期监测数据比对,无线传感网络进行实时考古发掘现场支护变形监测,丢包率小于1‰,系统硬件精度及灵敏度满足变形监测范围要求,系统平台运行平稳,发掘坑结构及支护体系稳定。

图3 发掘现场可视化效果图Fig.3 Visualized renderings of the excavation site

3 结论

根据考古发掘现场支护监测系统构建及其主要技术描述,总结如下:

(1)考古发掘现场支护监测系统建设,应因地制宜,结合发掘方式及现场实际情况,针对不同考古发掘现场的实际特征,开展“对症下药”的监测工作。

(2)利用物联网、数据融合分析等信息技术掌握实际发掘工作中发掘坑结构、支护体系及文物影响因素实时变化对遗迹遗物、考古人员产生的潜在风险,是科技信息在考古发掘过程中的实际应用。

(3)建立发掘过程中支护结构安全监测平台,提供定期定量的监测数据及分析,对超预警信息进行实时告警,从而及时的采取保护措施,保证发掘文物、成果及人员的安全,后期也应该进一步在实际支护监测工作基础上探索考古发掘中支护监测的适用性或规范性方法。

(4)为保证整个发掘过程中文物的平稳安全,实时有效的监测、提升风险预控能力,防止破坏发生。以支护监测系统为突破口,结合考古发掘现场本体及环境状况,探索和践行一套集风险识别-风险评估-决策控制考古发掘现场支护监测方法及机制。