山西琉璃艺术发微

2021-09-23游恺

游恺

编者按:中国古代建筑是不同时期社会文明和人的情感对现实地理空间的综合映射,记载着所属朝代的政治、经济、文化等。随着长时间历史文化积淀,古代建筑中的琉璃制品在屋面的使用范围不断扩大,逐渐成为表达秩序、宣传礼制和求吉纳福的重要路径。三晋琉璃作为中国传统琉璃的一个重要分支,不仅拥有琉璃发展的共性,而且独具特点。凭借琉璃作品多样的形态、绚丽的色彩和变幻的纹饰,丰富和深化了中国建筑文化的内涵,使山西各个历史时期的古建筑都能在全国独放异彩。

引言

琉璃,是以铅硝为基本助熔剂,经过800?900℃烧制而成的陶胎铅釉制品,一般用来作为建筑砖瓦的装饰,其名称源于魏晋时期传入有色玻璃,后来人们又把玻璃称为料器,而琉璃则逐渐成为铅釉陶器的专称。与瓷器的烧制温度(1200℃以上)相比,琉璃烧制的温度较低,因此,亦称之为低温铅釉陶,两汉时期的釉陶,唐、宋时期的三彩,元明出现的琺华器等等,都属于这个范畴。山西是中国琉璃的主产地,依托其丰富的古建遗存与地下文物,建立起难得的古代琉璃艺术发展序列。

一、屋顶初现珠玉光(汉至北魏时期)

早在汉代,“琉璃”就出现在传世文献中,《汉书·地理志》载“自武帝以来皆献见……俱入海市明珠、璧流离、奇石异物”,《后汉书·西域传》载“大秦多金银奇宝,有夜光璧、明月珠、骇鸡犀、珊瑚、琥珀、琉璃、琅玕、朱丹、青碧”,但这些文献中的“琉璃”多指玻璃。西汉《乐府》“鸡鸣”载:“刘王碧青甓,后出郭门王。”其意为刘姓宗室(修筑宫殿时)使用青绿瓦,后来异姓王也纷纷效法,说明西汉时期绿釉琉璃瓦就已经出现。1992年秋,北京大学考古系与山西省考古研究所联合在进行天马——曲村晋侯墓地发掘时,意外地在第三层,东汉时期的文化层中发现了一件绿釉筒瓦,与其同时出土的还有五铢钱,板瓦和“昀氏祠堂”瓦当。①这是我国目前发现最早的琉璃瓦,这件绿釉筒瓦的出现说明至少在东汉时期,中国低温釉陶已经用在建筑上,即现代意义的琉璃已经诞生。

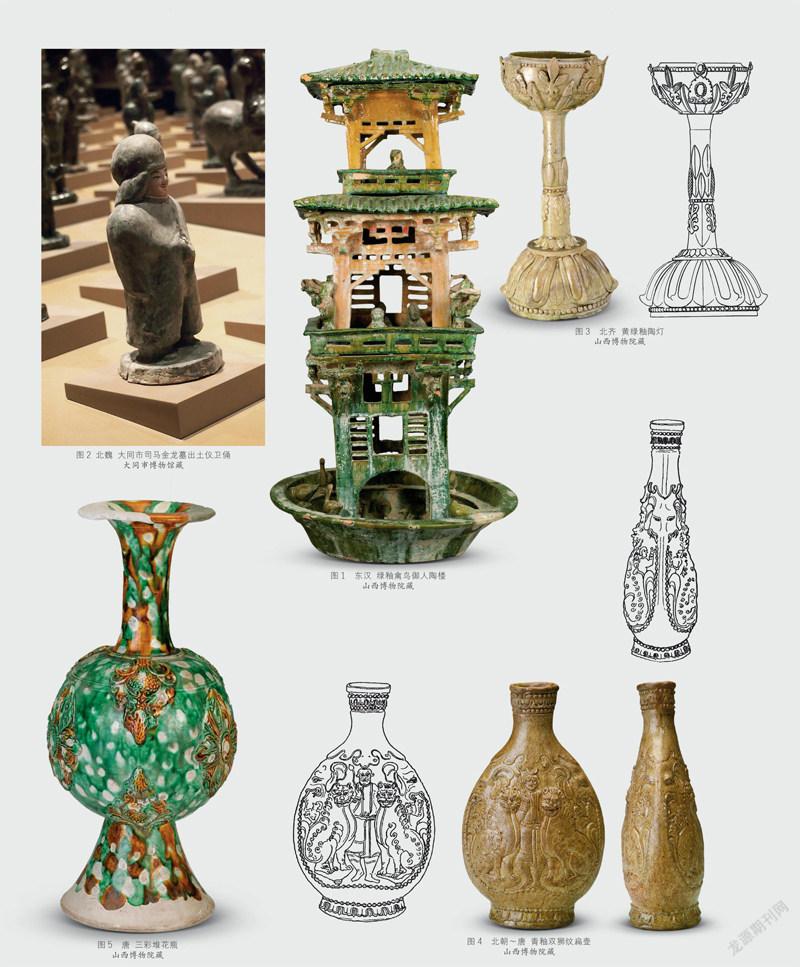

但是由于年代久远,汉代木构建筑早已不存,但汉墓中廪仓楼阁、水榭庭院等明器生动真实地再现了汉代建筑样式,而绿釉工艺更可以遥想2000多年前的青砖碧瓦。山西省平陆县出土一件绿釉禽鸟御人陶楼(图1),陶楼共有三层,一层楼柱直插进底部池塘中,池塘为一双重折沿侈口圆盘,池塘内及折沿上共11只水禽。禽鸟姿态各异,或引颈向上、望向楼阁,或俯身水中、寻觅鱼虾,颇显生趣。四面镂雕对称横直窗棂,四角斜出“一斗三升”拱承托平梁。二层挑台四角各有一弓弩守卫,弓弩各向四角斜45°方向瞄准。二、三层均为庑殿顶,楼阁釉面脱落,露出红胎。楼内各置陶俑对案席坐,二层置双案三人,三层置二人对坐。陶楼制作古朴精致,釉色纯正,不仅再现了汉代“望楼”形象,更展现了别致的汉代琉璃明器制作工艺。

南北朝时期社会动荡,手工业生产受到严重影响,但山西地处于北魏政权范围内,社会环境相对安定。平城更成为当时北魏的政治、经济、文化中心。北魏末年,权臣高欢以晋阳为“霸府”遥控邺都,之后更是作为东魏、北齐的“别都”,繁盛有逾邺京。南北朝政权虽分立,但丝绸之路却延续了汉代的繁荣,山西地区为北魏至隋唐统治核心区域,中亚各国的贡使、商人常集于此,中外交流频繁。在此背景下,山西北朝琉璃工艺上承汉魏传统,下启隋唐新风,获得空前发展。

大同市石家寨村北魏司马金龙夫妇合葬墓中共出土各式陪葬陶俑300余件,根据陶俑出土位置,文吏、侍从、武士、车马俑依次配置,共同组成了规模宏大的一支车马仪仗队伍,另有伎乐俑分布于耳室内,仿佛是为墓主人单独营造的伎舞享乐的空间。在前室北部还分布着大量动物形的釉陶明器,形象包括羊、牛、猪、狗、鸡及骆驼等。这些陶俑绝大部分采用模制,其胎多为红褐色或黄褐色,施绿色、黄色或酱色釉。②不同于汉代施釉简约朴质,此时釉陶明器的制作工艺进步明显。仪卫俑通体施釉,但脸部却另施淡彩,同时以石膏绘出眼白,以炭黑绘出眉、眼及髭须,朱砂绘出嘴唇,各具神情,生动而写实(图2)。

二、文化交融中的绚烂多彩(北朝晚期至隋唐时期)

北朝后期釉陶制作工艺继续发展,太原市北齐东安王娄睿墓出土低温黄绿釉陶器,已使用细腻洁白的高岭土作胎,虽然烧造温度较低,还未能称之为瓷器,但釉色明亮鲜艳,施釉饱满,许多贴塑造型借鉴西域乃至中亚文化,极具时代特色。以其中一件灯具为例(图3),分灯盏、柄和座三部分,柄与座相连,灯盏底部有尖插,可与柄顶部插合。覆莲座,莲瓣贴塑之间阴刻莲瓣纹,使莲瓣显得层叠错落,富于立体感,莲座底部饰连珠纹。灯柄仰覆莲造型,柄中部以连珠纹为界,上饰菱形纹,下饰蕉叶纹。灯盏圆腹平底,口沿下方饰一周连珠纹,腹壁贴塑蕉叶纹与佛教背光纹相间。“连珠、忍冬、蕉叶、新月宝珠”等装饰常见于中亚波斯萨珊王朝金银器装饰中,“莲花”与“背光”更具有浓厚的佛教文化因素。

太原市玉门沟出土的青釉双狮纹扁壶(图4),其形制工艺与河南安阳范粹墓出土胡人乐舞扁壶类似,其年代当为北朝晚期至唐初。③扁壶胎质洁白细腻,青釉泛黄,壶正背两面纹饰相同,显系模制。壶身浅浮雕胡人驯狮图,图中一长发短须胡人正中站立,胡人着长衣,脚蹬长靴,右手执一莲蕾,胡人两侧各蹲坐一只狮子,狮子毛发卷曲,尾向上微卷,右狮咧嘴吐舌,动态尽显,而左狮呈静坐状。狮子背后各露出一舞球艺人,整个画面两侧模印象首长鼻下垂,连接联珠纹以作整个画面的边框。④狮子本不见于中原,汉唐之际经西域进贡而来,扁壶本就为草原民族独特用具,“胡人驯狮”图案更是独具匠心,充满异域风情。

北朝时期,低温铅釉——琉璃工艺的使用已经广泛出现在建筑中,《魏书·西域传》大月氏国条中记载:“世祖时,其国人商贩京师,自云能铸石为五色瑠璃,于是采矿山中,于京师铸之。既成,光泽乃美于西方来者。乃诏为行殿,容百余人,光色映彻,观者见之,莫不惊骇,以为神明所作。自此中国瑠璃遂贱,人不复珍之。”文中载“铸石而成”的“五色瑠璃”用来装饰可以容纳百余人的“行殿”,这是我国低温铅釉制品——琉璃明确使用于建筑物上最早的文字记载。2010 年云冈石窟研究院、山西省考古研究所和大同市考古研究所对云冈石窟北魏佛教寺院遗址进行发掘,整个遗址包括20 间房址、1 处塔基。出土遗物中有釉陶板瓦等建筑构件,板瓦灰陶质地,边缘可见指压痕迹。瓦面施釉酱黄色釉,施釉均匀细腻,微微开片,瓦背无釉,其工艺与司马金龙墓出土釉陶明器相近。这些釉陶板瓦,应该施用于遗址中最高级的建筑——塔。⑤但南北朝后期,社会纷战不休,琉璃瓦制作受到严重影响,甚至一度近乎于工艺失传。

隋唐时期政权稳固、经济繁荣、人们安居乐业,釉陶技术出现新的发展。《隋书·何稠传》云:“稠博览古图,多识旧物……时中国久绝瑠璃之作,匠人无敢厝意,稠以绿瓦为之,与真不异。”因此,在建筑物上使用琉璃初创于魏晋时期,而再次烧制之功当属隋代何稠。晋阳古城一号建筑遗址出土一面兽面纹琉璃瓦当,瓦当残半,胎质致密,当面施有绿釉。鼻下有须,呈辐射状至边轮。单排齿,嘴角边有两颗獠牙,当面与边郭之间饰有两圈阳弦纹,其年代大约唐至五代时期。⑥太原市西南郊蒙山大佛佛阁遗址由大佛龛和佛阁组成,属北朝至五代时期晋阳古城的宗教祭祀区。2015 ?2018 年由中国社会科学院考古研究所、太原市文物考古研究所和晋源区文物旅游局组成联合考古队对太原市佛阁遗址进行了抢救性的发掘,出土了许多文物,其中包括大批精美的琉璃建筑构件。这些琉璃构件虽然经过焚毁,残损严重,但烧成温度较高,陶胎坚硬细致,釉色鲜艳明亮,出现翠绿、孔雀绿、酱黄、白等多种颜色,足见唐代铅釉工艺已全面成熟。此时更出现了釉色富丽的“三彩”,绚丽斑斓的色调、生动华美的造型令世人瞩目,是这一时期琉璃工艺的重要成就。太原市西郊义井唐墓出土一件三彩堆花瓶(图5),长颈鼓腹,腹部装饰上下三足对称分布的蕉叶花卉,中嵌石榴纹,其间中部装饰宝相花纹,表面施绿、黄、白釉,显得花团锦簇、富丽堂皇。

三、一脉相承中开启新篇(宋元时期)

两宋时期,中国北方先后建立辽、金政权,与宋对峙。辽、金虽为少数民族建立,但在与中原王朝的对峙中,接受了许多汉文化影响,此时琉璃制造业不断发展,更加注重建筑形制和色调的装饰艺术效果,在山西地区留下了许多珍贵的遗存。大同华严寺大雄宝殿与薄伽教藏殿上辽金时期的鸱吻、瓦件;朔州崇福寺弥陀殿上的金代琉璃鸱吻、垂兽、仙人、脊饰;绛县太阴寺大雄宝殿上的金代垂兽;高平定林寺雷音殿上的金代鸱吻、脊饰;晋城玉皇庙后殿上的金代驯狮、“二十八宿”脊饰等,都是这一时期的重要代表。

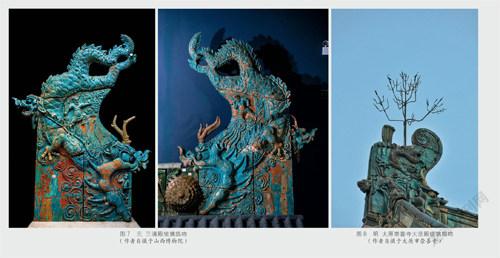

元朝结束了宋、金长期对峙的分裂局面,为手工业恢复发展提供了社会基础,山西琉璃制作的品类、造型、工艺、色彩等各方面,均有较大发展。元初创建的永乐宫,各殿瓦顶上的屋脊已使用琉璃装饰(图6),主殿三清殿面宽七间、进深四间、单檐庑殿顶,矗立在一个高大的台基上,供奉道教中至高无上的玉清、上清、太清三位尊神,是永乐宫中最主要的一座殿宇。殿内绘精美绝伦的巨幅壁画——《朝元图》。屋脊两端作两只高达3米的鸱吻(图7),整体为一条盘绕回旋的巨龙,红泥胎质、施孔雀蓝釉,龙尾盘旋向上,龙首硕大,张口吞脊。左端龙吻正面口中有一持刀武士形象;背面龙口中有一顶盘侍者形象;右端龙吻口中饰云气纹。鸱吻后侧中部凹进,安一枚龙纹背兽,龙背上各浮雕一人身鬼面的力士御风而行。屋脊施黄、绿、蓝三彩琉璃,正脊堆塑宝珠、龙、凤以及牡丹、莲、菊等花卉,垂脊上点缀海马、牙鱼、狮子等。四角各置武官形象的角神一躯,孔武有力,瞳目张望,似在守护大殿。这些琉璃制品历经七百余年釉色仍鲜艳夺目,充分反映了元代山西琉璃手工业的高超技艺。

四、渐趋高峰的琉光璃彩(明时期)

明代社会市民经济发展,城市繁荣,寺庙建筑兴建,山西的建筑琉璃发展空前兴盛,保留下来的明代琉璃艺术佳品极为引人注目。明初琉璃装饰受元时期影响较大,但整体造型又有宋代“复古”现象,并且有其新的发展变化。建于明洪武十四年(1381)的太原崇善寺大悲殿的琉璃鸱吻(图8),使用黄、蓝绿色釉,龙尾处另饰小龙的做法,在永乐宫纯阳殿、玉皇庙玉皇殿等元代建筑中就已出现。总体来说,龙吻艺术张力比之元代有所拘束,龙尾卷曲如涡状,显系承袭永乐宫重阳殿鸱吻造型艺术;后侧平直的造型略显呆板,一如大同华严寺辽、金时期鸱吻造型。龙背上出现“剑把”装饰,其意为用剑将好动善游的龙兽固定在正脊上,为前代所无。

明代琉璃使用于建筑装饰范围更加广泛,曾被用作宅院、庙观屏障的影壁也出现了精美的琉光璃彩。其中代表为大同九龙壁(图9),其本为明代王朱桂王府前影壁,建于洪武二十五年(1392),规模宏大,全长45.5?高8米。壁心主花纹为九条蟠,盘旋于蓝天碧波之间,孔雀蓝釉装饰蓝天群峰,绿釉装饰大海波涛,影壁顶部为仿木结构,鸱吻、屋脊、瓦顶、斗拱全部覆琉璃装饰。壁前置一方倒影池,九龙倒映池水中,水动龙游,妙趣横生。大同九龙壁也是我国现存规模最大、年代最早的一座琉璃龙壁。除了影壁之外,在砖砌高塔中使用琉璃装饰也始于明代,如正德至嘉靖年间的洪洞广胜寺飞虹塔、隆庆二年的阳城海会寺琉璃塔、万历年间的五台山狮子窝琉璃塔、阳城圣寿寺琉璃塔、襄汾灵光寺琉璃塔等。其中以广胜寺飞虹塔年代最早,最负盛名(图10)。飞虹塔为平面八角形,共有十三级,总高47.3米。塔身表面用黄、绿、蓝、白、赭、黑等各种琉璃装饰镶嵌其中。琉璃塔的整体装饰大多采用了各种形式的雕塑手段,给琉璃塔镶嵌了生动丰富的装饰纹样。这些琉璃以第一、二、三层最为精美,第一层为楼阁花卉,第二层为蟠龙、金刚力士,第三层为佛陀菩萨、金刚护法,自第三层往上每层开龛,供奉佛陀、菩萨、力士、白塔、宝珠等,琉璃装饰券门及龛之间的宝珠。因楼阁式塔锥形造型,逐层收缩,自第四层开始琉璃装饰逐渐由繁而简,层层简化,但总体格局不变,并不失却其美感。

明代山西琉璃工匠多为世家传承,他们子承父业,延续二三百年,在很多建筑琉璃构件上都留下了名讳和制作纪年,这些刻记为研究山西琉璃艺术提供了难得的依据。其中阳城后则腰村乔氏人才辈出,技艺卓越,传承有绪,留下了许多琉璃精品。山西博物院馆藏一件阳城县润城东岳庙黄绿釉琉璃脊刹(图11),脊刹作面阔三间两层重檐歇山顶楼阁,前檐明间凸起,楼阁施绿釉,柱施黄釉,釉色明艳饱满。一层柱饰蟠龙盘旋而上,二层屋顶鸱吻、垂兽细腻逼真。阁内题字碑,碑刻“本县通济里匠人乔世富同侄乔永丰大明隆庆元年造”,堪称明代乔氏琉璃代表作。

元代晋东南及南部地区在琉璃工艺基础又产生出一种新的釉陶工艺——珐华。民国初年许之衡所著《饮流斋说瓷》中载:“法华之品萌于元,盛行于明。大抵皆北方之窑,蒲州一带所出者最佳,蓝如深色宝石之蓝,紫如深色紫晶之紫,黄如透明之金铂,其花以生物花草为多,平阳、霍州所出者,其胎半属瓦质,蓝略发紫,绿略发黑,殆非精品,西安、河南所出者较平阳、霍州略为发亮,盖属瓷胎也。至清初始有景德镇仿造,则纯是玻璃釉。”珐华器由琉璃发展而来,其与琉璃的最大区别是在釉中添加了草木灰作为助熔剂,也称牙屑釉,其釉属于碱性釉,其中含有高比例的氧化钾,锰、钴、铜、铁等金属着色剂在这种钾基釉中,经过高温能形成一种特殊的风格,釉面绚丽光亮而引人注目。⑦其次装饰工艺中借鉴了山西古代壁画

传统的“沥粉贴金”工艺,以凸线勾勒纹饰轮廓,然后分别用釉料填出底子和花纹色彩,入窑烧制,使画面更富立体感。与琉璃器主要用于装饰建筑不同,珐华器逐渐从建筑构件走向庭堂,用途广泛而品类繁多,用具如盘、碗、碟、香炉、文房用品等,塑像如佛陀菩萨、关公道君、仙人神兽等。山西博物院馆藏4件极为少见的明代珐华胡人伎乐舞塑像(图12),这4件珐华塑像1980年出土于朔州市朔城区,同时出土的还有寿星、麒麟、骑鱼登仙、八仙、假山人物等13件珐华塑,它们共同窖藏于一黑釉瓷罐内。4件伎乐舞珐华塑体貌均为西域胡人形象,立于仙山台座之上。四人均着窄袖过膝长衣,头部勒带束发或戴长帽,脚蹬长靴。面相浓眉大目,阔口大耳,演奏神态栩栩如生。原简报称其造型分别为拍鼓、琵琶、拍板、舞蹈乐伎。⑧其中“拍板”乐俑判断或有误,“拍板”伎乐右肩裸露,左臂横持一乐器,此乐器呈圆角长方形状,与传统拍板形象有较大区别,施紫色釉,近两端处饰竖条蓝釉,上端微向下弯曲,虽造型简单,但可看出是某种横卧类弹拨弦乐器。乐俑右手呈弧圈形,并非简报中称“手持球形敲击物”,应为制作缺陷,即手实为弹拨奏乐状。其整体形象可与陕西扶风县博物馆藏明代奏乐铜俑中的弹琴俑类比(图13)。⑨这组生动的珐华胡人伎乐塑形象地诠释了自唐以来,胡人伎乐在中原地区的流行一直延续至明代。

小结

穿越历史时空,千百年前生活在三晋大地上的人们用故乡的热土和多彩的釉料,以炉火纯青的技术和非凡的智慧与创造力,培育出了神秘多姿的琉璃文化。琉璃从诞生之日起,就被赋予强烈的人格力量和自然能量。山西以其“古建之乡”的姿态理所当然取得“晋地琉璃遍天下”的美誉。如今,让琉璃制品再现光华,依然是山西琉璃匠人不懈的追求。經过千百年的传承,琉璃已不再仅仅是个物件,更多的是充满着沧桑凝重的凝固历史,而这五彩斑斓的故事,必定会一直传承下去。