基于近20年MODIS NDVI日数据的青海省草地资源动态监测及其对环境因子的响应

2021-09-22杨鑫曹文侠鱼小军汪海斌郝媛媛

杨鑫,曹文侠,鱼小军,汪海斌,郝媛媛*

(1.甘肃农业大学草业学院,草业生态系统教育部重点实验室,甘肃 兰州730070;2.三江源国家公园黄河源园区国家公园管理委员会,青海 果洛813599)

草地是我国陆地分布最广的生态系统,丰富的草地资源在发展畜牧业、生物多样性和防治水土流失等方面有着极其重要的作用[1]。青海省是长江、黄河和澜沧江的发源地,被誉为“中华水塔”,同时也是“世界屋脊”青藏高原的重要组成部分[2],省内高寒草地分布广泛,生态脆弱性强,是气候及环境变化的敏感区,在全球气候变暖及人类干扰的背景下,草地生态系统发生了显著变化[3-4],生态环境问题极为突出,引起了科学界的广泛关注。研究表明,高海拔高纬度地区的生态系统对气候变化的响应主要表现在植被生长趋势变化和分布范围迁移两方面[5-7],因此,从多因素及长时间序列探索气候变化背景下的植被时空演变规律,对于反映和认识青海省及全球区域陆地植被生态系统对气候变化的响应具有重要意义。

归一化植被指数(normalized difference vegetation index,NDVI)为开展全球及区域尺度草地变化研究提供了强有力的支持[8]。众多学者基于全球监测与模型研究组(global inventor modeling and mapping studies,GIMMS)NDVI、中分辨率成像光谱仪(moderate-resolution imaging spectroradiometer,MODIS)NDVI及地球观测系统(systeme probatoire d’observation de la terre,SPOT)NDVI等数据在青藏高原、塔里木盆地、祁连山等地区开展了植被时空动态变化研究。王涛等[9]基于时间分辨率15 d,空间分辨率为5 km的GIMMS NDVI数据,在年际尺度上探究了气温、降水对青藏高原植被生长的影响,结果表明1982-2015年其北部水热条件较差的区域NDVI呈增加趋势,相反东南部水热条件较为充沛的地区NDVI却呈显著降低趋势。刘唐等[10]以16 d合成的MOD13A1产品为基础,结合气温和降水数据进行2000-2010年三江源不同类型天然草地逐年的草场牧草估产,发现亩产较高的区域集中在东南地区海拔偏低、地势平坦的湿润地区,低值一般出现在西北部海拔较高的寒旱地区。刘世梁等[11]基于逐旬、分辨率为1 km的SPOT NDVI数据,分别在年内和年际尺度上探究了阿尔金山国家级自然保护区1998-2008年的植被变化趋势,结果表明保护区内植被总体改善,气温和降水是影响NDVI的主要因子。赵健赟等[12]利用2000-2014年分辨率1 km的16 d合成MODIS NDVI数据,以16 d平均NDVI和年均NDVI为时间单位,对青海省高原植被覆盖时空变化特征及其主要驱动因子进行了分析和研究,结果发现其植被覆盖由东南向西北递减,降水和人为干扰是主要的影响因素。以上关于植被生长趋势的研究大多基于年际尺度,但高寒地区植被NDVI的变化几乎同步于气候变化[13]。因此,高时间分辨率(日、旬和月等)的长时间序列遥感观测更有助于探索草地植被NDVI的时空动态变化规律及其与气候变化之间的响应关系。

目前,对于青海省草地状况已有较多研究,且多为年际尺度,年内高时间分辨率尤其是日、旬尺度的研究相对较少。此外,青海省草地资源分布广泛,具有较强的空间异质性,空间分辨率过低的遥感数据对于研究其草地植被生长动态还有一定不足。因此,本研究以高时间分辨率、500 m空间分辨率的Terra/MODIS逐日地表反射率数据MOD09GA为数据源,分别从日、旬、月和年尺度探索了青海省近20年(2000-2019年)草地植被生长的时空动态变化规律及其与地形(海拔、坡度和坡向)和气候(气温和降水)因子的关系,以期为气候变化背景下青海省乃至青藏高原草地生态系统可持续发展提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

青海省位于青藏高原东北部,地理坐标89°35′-103°04′E,31°39′-39°19′N,东西长约1200 km,南北宽约800 km,总面积为69.66×104km2,面积于新疆、西藏、内蒙古之后,位于中国第4位[14]。省内有中国最大的内陆咸水湖——青海湖,省会是位于东北部的西宁市。全省平均海拔约3000 m,为典型的高原大陆性气候,太阳辐射较强,昼夜温差较大,全年气温偏低,降水自西向东逐渐增高且集中在7-9月[15]。地势西高东低,西北部的柴达木盆地海拔2700~3500 m,为中国三大内陆盆地之一,盆地内气候干旱,降水量低,但矿产资源丰富,被誉为“聚宝盆”[16];青南高原与西藏自治区接壤,平均海拔4500 m,受西南暖湿气流的影响,年降水量从南部的600~700 mm逐渐减至西北部的200 mm以下[17],雨水和冰雪融水为长江、黄河和澜沧江的发源提供了必备的条件,被誉为“三江源”[18];环湖及祁连山区水热条件较好,分布着大面积的高寒草甸、沼泽湿地和森林资源[19];东部湟水谷地平均海拔2300 m,年降水量520.3 mm,谷地覆盖着深厚的黄土层,形成了青海省最主要的农区[20](图1)。省内草地面积大,畜牧业发达,是中国五大牧区之一,农业资源主要集中在东部农业区。下辖西宁市、海东市2个地级市以及玉树藏族自治州、海西蒙古族藏族自治州、海北藏族自治州、海南藏族自治州、黄南藏族自治州和果洛藏族自治州6个民族自治州。

图1 研究区地理位置及数字高程模型Fig.1 Location and digital elevation model(DEM)of the study area

1.2 数据来源及预处理

遥感数据下载自美国航空航天局(National Aeronautics and Space Administration,NASA)数据中心(https://search.earthdata.nasa.gov/search),2000-2019年全年空间分辨率为500 m,条带号为h25v05和h26v05的每日地表反射率数据MOD09GA,20年共计14329景。通过MRT(MODIS reprojection tools)软件进行影像拼接、投影及数据格式转换等处理,最终输出红光和近红外波段。

2000-2015年气温和降水空间插值数据集、青海省数字高程模型(digital elevation model,DEM)以及行政边界矢量数据,下载自中国科学院资源环境科学数据中心(http://www.resdc.cn)。

1.3 研究方法

1.3.1 植被指数反演 归一化植被指数NDVI的计算公式为:

式中:NDVI的值域为[-1,1];NIR和Red分别表示影像近红外(841~876 nm)和红光(620~670 nm)波段的反射率[21]。

1.3.2 最大值合成 最大值合成(maximum value composite,MVC)可以有效地减少云层遮蔽和天气等因素对于结果的影响[22]。采用MVC法对逐日NDVI数据进行合成,分别得到2000-2019年旬(上旬为每个月的前10 d,中旬为第11~20天,下旬为剩下的天数)、月和年的NDVI栅格图像。

1.3.3 植被生长状况等级划分及分析 NDVI是植被生长状况的最佳指示因子。当NDVI≤0和0<NDVI≤0.1时,分别代表地面覆盖类型为雪、水和戈壁、荒漠、裸地等无植被区;NDVI>0.1的区域为植被覆盖区。NDVI越小,植被越稀疏,退化程度越高;NDVI越接近1.0,植被长势越好,退化程度越低。根据研究需要及参考卫亚星等[23]的研究结果,将青海省的植被生长状况划分为冰雪覆盖、无植被区、退化草地、普通草地和优质草地5种类型(表1)。

表1 青海省草地植被生长状况等级Table 1 Growth status of grassland vegetation in Qinghai Province

1.3.4 植被生长时空变化分析 采用一元回归趋势分析法,通过计算年际变化率(SLOPE)和标准差(S)可得到NDVI整体变化趋势与离散程度,其分别反映植被生长变动的方向和幅度。若SLOPE<0,则表示NDVI呈减小趋势,植被生长状况变差;若SLOPE>0,则得到相反的结果;若SLOPE=0,则表示NDVI不变,植被生长稳定。S越大,说明NDVI离研究年份的平均值越远,年际变化越大;反之,则年际变化越小。其计算公式分别为:

式中:SLOPE表示一元线性方程的回归斜率;S为标准差;NDVIi表示第i年NDVI的值;----------NDVI表示多年NDVI的平均值;n为监测时间段的累积年数,n=20,i=1,2,……,19,20。

为了更加清晰地讨论草地植被生长的时空分布格局,参考杨淑霞等[24]的划分结果,将SLOPE划分为退化(<-0.01)、轻度退化(-0.01~-0.001)、稳定(-0.001~0.001)、轻度改善(0.001~0.01)和改善(>0.01)5种状态,并对青海省各地区的植被生长状况进行分析。

1.3.5 相关性分析 1)Pearson相关分析:Pearson相关系数用于分析NDVI与降水和气温两个独立变量之间的关系,计算公式为:

式中:Rxy为相关系数,值域[-1,1],绝对值越接近1,相关性越强,相反则越弱。xp和yp分别是变量x和y的平均值。

2)偏相关系数:偏相关系数用于分析NDVI、气温和降水三者之间任意两者的关系,即假定气温不变的情况下,NDVI与降水之间的关系,计算公式为:

式中:rxy·z为假设变量不变的情况下,x和y之间的偏相关系数,以此类推。

2 结果与分析

2.1 近20年青海省草地植被时空动态变化特征

2.1.1 逐日变化特征 2000-2019年NDVI逐日变化(图2)可清晰地反映草地植被生长的总体规律,20年间青海省及其各地区植被生长趋势相对稳定,无较大幅度波动。草地植被返青期集中在第120天左右,NDVI在第219天左右达到峰值,随后又逐渐减小,直到翌年再次返青。不同区域年均NDVI差异明显,其中,东部农业区(20年平均NDVI为0.177,下同)明显高于其他地区,说明该地区植被生长状况较好;环湖及祁连山区与青南高原较为接近,分别为0.100和0.106;柴达木盆地仅为0.057,是NDVI最低的地区。

2.1.2 旬度变化特征 1)全季节旬度变化特征:2000-2019年各地区植被NDVI均以2010年为顶点呈现先增后减但整体向好的趋势(图3)。2010年以前,植被NDVI呈上升趋势,最大值出现在2010年7月上旬,均值较2000年提高了17.5%,而后的9年,植被NDVI逐渐减小,但除了青南高原整体上无较大变化外,东部农业区、柴达木盆地和环湖及祁连山区植被NDVI均高于2000年,以东部农业区上升幅度最为明显,20年间增加了0.037,分别为其他两个地区的17.67和4.63倍。

图3 2000-2019年青海省及其各地区旬度NDVI全季节动态变化Fig.3 Dynamic changes of ten-days NDVI in various regions of Qinghai Province from 2000 to 2019

2)返青期旬度变化特征:以每年NDVI初次达到0.3的旬度为返青期进行统计(图4),发现返青期整体呈现提前的趋势(柴达木盆地符合条件的旬度仅占0.38%,故不参与分析)。青海省草地返青期存在东早西迟的格局,东西部返青期分别集中在5月上旬和下旬,相差15 d左右。研究时段内东部农业区保持着返青期提前的趋势,从2000年的5月中旬提前到了2019年的4月下旬,20年提前了20 d左右。环湖及祁连山区植被返青期变化较为稳定,多年呈现平稳趋势;青南高原虽在2010年前呈现返青期提前的趋势,但随后又逐渐推迟,整体上无较大变化。

图4 2000-2019年青海省各地区旬度草地植被返青时间动态变化Fig.4 Dynamic changes of the start of growning season time of ten-days grassland vegetation in various regions of Qinghai Province from 2000 to 2019

3)生长最大值旬度变化特征:近20年各地区植被生长旬度NDVI最大值日期呈现推迟且集中的趋势(图5)。2012年以前青南高原和环湖及祁连山区波动较大,而后的7年,各区除了波动幅度变小外,同时也表现出了较为一致的波动趋势。2012年以后各区NDVI最大值日期集中在7月中旬,其中,东部农业区和柴达木盆地表现出了明显的推迟现象,20年间推迟了10 d左右。

图5 2000-2019年青海省各地区草地植被旬度最大值动态变化Fig.5 Dynamic changes of the ten-days maximum of grassland vegetation in various regions of Qinghai Province from 2000 to 2019

2.1.3 月变化特征 2000-2019年青海省各地区植被NDVI大于0.5的月份全年占比呈现逐年增大的趋势(图6),这表明草地植被越长越好,生长季延长。东部农业区占比最大,高达40.77%,其次是青南高原(26.80%)和环湖及祁连山区(23.80%),柴达木盆地的占比最小,仅为2.00%。其中,东部农业区由于农作等原因,NDVI大于0.5的月份常年能够保持在5个月左右;青南高原和环湖及祁连山区2010年以前在1~4个月波动,2010年以后则较为稳定,保持在3个月左右;柴达木盆地20年里仅2000、2007和2011年3年中各有1个月平均NDVI大于0.5,其余年份均没有大于0.5的月份。

图6 2000-2019年青海省各地区优良草地月份占比Fig.6 Monthly proportions of fine grassland in various regions of Qinghai Province from 2000 to 2019

2.1.4 年际变化特征 1)空间分布及变化趋势:青海省各地区NDVI空间分布及年际变化趋势均具有明显的区域差异性(图7)。从空间分布来看(图7a),2000-2019年青海省草地生长质量自东南向西北递减,优质草地广泛的分布在东南部,占全省总面积的74.49%,其中,以青南高原占比最大,为48.31%,柴达木盆地、环湖及祁连山区和东部农业区位列其后,分别占比10.59%、10.55%和5.04%;无植被区(占比仅0.01%)、退化草地和普通草地集中分布在青海省西北部,其中,所有退化草地(8.35%)均分布在柴达木盆地,且该区域普通草地占比也最大,为11.92%,青南高原和环湖及祁连山区占比均不足5.00%,分别为3.19%和1.29%。

就年际变化趋势而言(图7b),东部农业区、青南高原东北部和环湖及祁连山区的西南部以改善和轻度改善为主,而退化或轻度退化区域主要位于柴达木盆地中部、青南高原西北部和环湖及祁连山区的北部与南部,全省草地植被退化面积(44.33%)略大于改善面积(42.69%),维持稳定面积不足13.00%。分区域来看(表2),柴达木盆地退化趋势最为明显,超过一半的面积处于退化状态,且退化面积高达27.84%,而维持稳定区域不足6.00%;环湖及祁连山区以及青南高原轻度改善面积与轻度退化面积相当,均在30.00%左右,退化、稳定以及改善的面积差距不大,均在10.00%左右;东部农业区轻度改善面积最多,达35.02%,轻度退化面积次之(29.93%),稳定面积为27.88%,是4个区域中最多的,退化和改善面积均不足4.00%,是4个区域中最少的。

表2 2000-2019年青海省及其各地区草地植被生长变化趋势占比Table 2 Grassland change trends in various regions of Qinghai Province from 2000 to 2019(%)

图7 2000-2019年青海省草地植被分布及NDVI变化趋势Fig.7 Vegetation distributions and NDVI variation trends in Qinghai Province from 2000 to 2019

2)波动幅度:青海省草地植被变化波动较大的区域主要分布在青南高原的西北部、环湖及祁连山区的西南部和几乎整个柴达木盆地(图8),说明这些地区植被生长状况在不同年份间有较大变化,气候及人为活动较容易对其产生影响。青南高原的东南部、环湖及祁连山区和东部农业区的大部分区域年际波动较小,草地生长状态比较稳定,同时这些区域也是植被生长状况较好的地区。结合NDVI年际变化趋势可以看出,波动较大的区域,草地生长状况有一半处于退化状态。

图8 2000-2019年青海省草地植被NDVI波动幅度Fig.8 Fluctuation ranges of NDVI in Qinghai Province from 2000 to 2019

2.2 青海省草地植被生长的影响因素

2.2.1 地形因素 1)海拔:青海省地形地貌复杂,海拔落差近5000 m,由于其特殊的高寒环境,使得草地植被大多分布在海拔3500 m以上的区域(图9a,b)。其中,优质草地面积随着海拔的升高而增大,高于5000 m后又开始减小,其75.00%以上的面积广泛分布在青海省东南部3500~5000 m的3个区间内,分别占13.61%、27.14%和35.54%,基本形成了以4500~5000 m为中心的优质草地对称分布格局;全省97.44%的退化草地和50.00%以上的普通草地分布在柴达木盆地周边海拔小于3500 m的2个区间内,面积占比分别为83.81%、13.64%和32.03%、19.93%,但与退化草地不同,普通草地呈现随海拔增高先减后增再减的分布状况。

2)坡度、坡向:草地生长状况与坡度、坡向的关系基于草地分布与坡度、坡向的关系。其中,坡度较小的区域多分布在海拔较低且植被生长环境较适宜的区域,相反,大坡度主要集中在高海拔的山地,生长环境恶劣且容易发生水土流失,所以退化、普通及优质草地的面积在0°~2°的区域占比最大(图9c,d),分别为85.77%、63.97%和29.06%,2°~5°(10.94%、20.30%和27.50%)及5°~8°(2.05%、7.12%和16.05%)次之。草地面积则随着阴坡、阳坡及半阴半阳坡的坡向逐渐减小(图9e,f),退化、普通及优质草地的面积同样呈此趋势,其在阴坡的分布占比分别为3.10%、6.38%和25.90%,阳坡(2.76%、5.94%和24.49%)及半阴半阳区域(1.26%、2.37%和12.90%)次之。

图9 2000-2019年青海省不同海拔、坡度和坡向分布及各级草地面积Fig.9 Distributions and grassland areas of different altitudes,slopes and aspects in Qinghai Province from 2000 to 2019

2.2.2 气候因子 1)分布及变化趋势:青海省2000-2015年降水及气温均呈上升趋势,但气温上升趋势较降水明显,气候呈现“暖干化”趋势(图10)。其中,年均降水量在45~899 mm,多年平均降水量为397.75 mm,空间上自东南向西北递减,各地区差异显著(图10a,b)。降水量较少的区域集中在柴达木盆地(196.24 mm),其他各地区均在420 mm以上,最大值出现在2007年,最小值出现在2015年。近16年年均气温和多年平均气温分别为-13.87~10.27℃和-0.43℃,空间上呈南北低中部高的格局(图10c,d),低温区主要分布在青南高原的西北部(-2.13℃)及祁连山一带(-0.54℃)的高海拔地区,相反高温区主要集中在柴达木盆地(1.91℃)及东部农业区(2.99℃),最大值和最小值分别出现在2006和2000年。

图10 2000-2015年青海省降水和气温分布及其波动情况Fig.10 Distribution and fluctuations of precipitation and temperature in Qinghai Province from 2000 to 2015

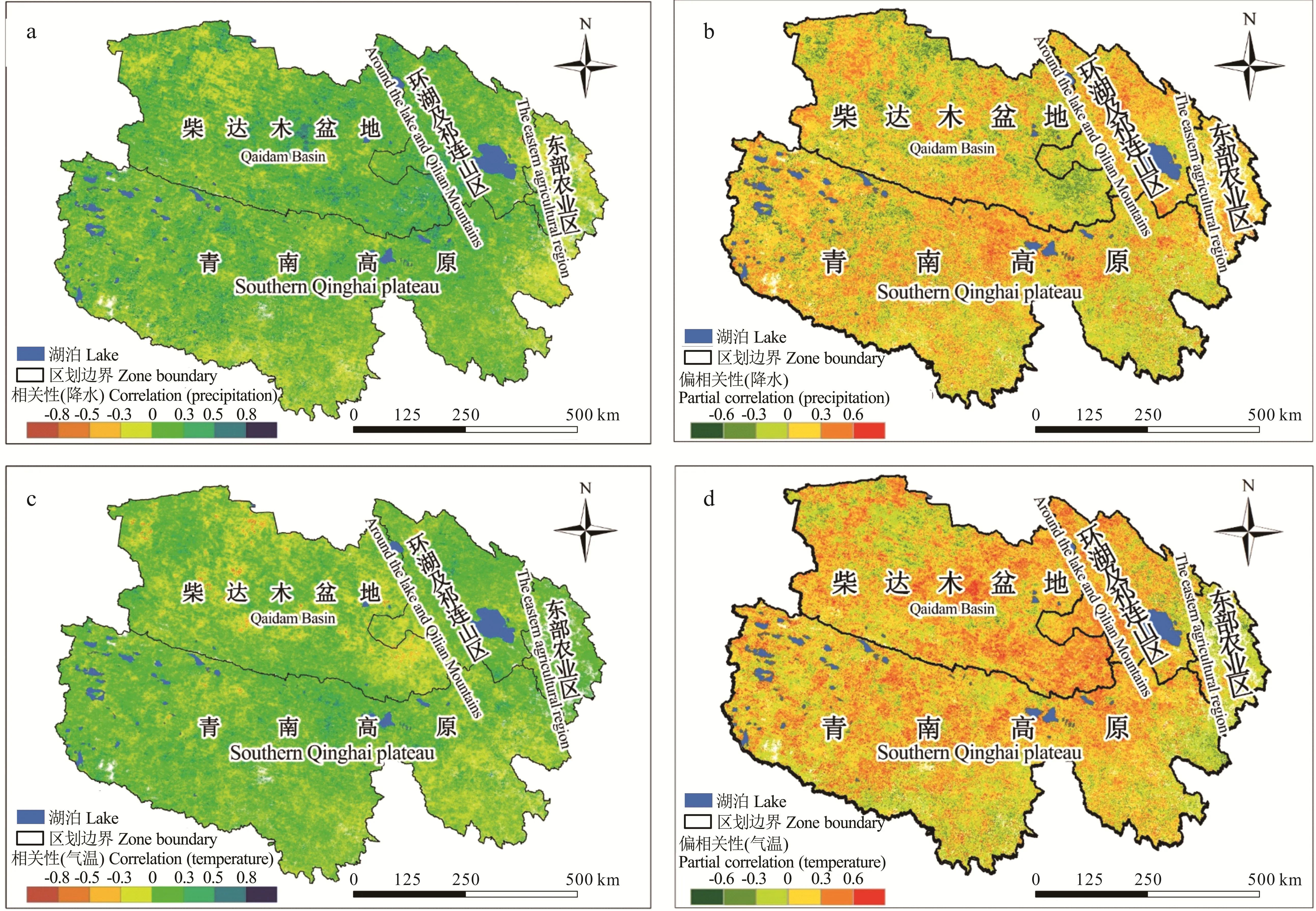

2)降水:青海省NDVI与年降水量的相关系数和偏相关系数分别在-0.78~0.92和-1~1,各地区差异较为明显(图11a,b)。正相关区域占青海省总面积的67.84%,且84.67%的区域分布在青南高原西北部和柴达木盆地中部,显著和极显著相关面积分别占青海省总面积的8.49%和0.13%,水分成为此区域草地植被生长的主要限制因子,因此降水在一定程度上的增加会促进草地植被的生长;呈负相关的区域(32.16%)主要分布在东部农业区及青南高原南部,相反,这些区域降水的增加在一定程度上会抑制草地植被的生长。

3)气温:NDVI与气温的相关系数与偏相关系数也具有明显的区域差异性,范围分别为-0.89~0.91和-0.86~1.00(图11c,d)。全省61.08%的面积与其呈正相关关系,主要分布在青南高原和柴达木盆地,其分别占54.15%和27.95%,显著和极显著相关总面积仅为3.31%,不到降水的50%,主要分布在青南高原北部和环湖及祁连山区的西北部地区。

综合降水和气温来看(图11),青海省草地植被NDVI和降水呈负相关的区域与气温呈正相关的区域基本互补,这些区域主要分布在青海省东南部和柴达木盆地的中东部地区,说明这些地区植被的生长与气温有着更为密切的关系。

图11 2000-2015年青海省草地植被NDVI与降水和气温的相关及偏相关性Fig.11 Correlation and partial correlation coefficients between grassland vegetation NDVI and precipitation or temperature in Qinghai Province from 2000 to 2015

3 讨论

草地植被生长及空间分布是水土资源、地形地貌、气候变化及人类活动长期共同作用的结果[25],其易受气温和降水等因子的影响[26]。近20年来,青海省各地区植被NDVI均呈正增加趋势,整体表现出植被返青期提前、最大值日期推后、生长季延长等趋势,这与代子俊等[27]、赵旺林等[28]和赵雪雁等[29]的研究结果相似,表明全球气候变暖以来青海省植被生长整体向好,但自2010年以来,各区出现了NDVI增幅逐年减小、青南高原返青期及最大值日期推迟的趋势。同样,降水量也存在类似趋势,2010年以前气温和降水均呈显著增加趋势,而自此以后,在气温持续增加的情况下,降水量增加趋势却略显下降,尤其是柴达木盆地,2010年后降水量呈显著下降趋势,这也很好地说明了草地退化区域主要集中在青海省西北部的原因。

不同坡向间光照、气温及蒸散存在的差异会对草地植被的生长、生物量等产生重要的影响[30]。青海省西北部地形地貌复杂,退化草地主要分布于此,除了坡向外,高程和坡度对植被生长及分布产生了较大影响。陈建军等[31]研究发现,草地退化主要分布在大坡度和高海拔区域,因为这些区域土壤基质差、保水性低、水土流失严重,且加之高海拔地区的冰雪覆盖,限制了植被生长,导致草地退化严重。但研究发现青海省低海拔和小坡度地区退化同样严重,究其原因主要是由于西北部的柴达木盆地生长环境及气候因素导致其植被覆盖较低[19],退化较为严重。

2000-2015年,植被NDVI与气温、降水呈正相关的区域占整个研究区的60%以上。有研究表明,海拔较高的区域低温比降水更能限制植被生长,相反低海拔地区降水是植被生长的主要限制因子[32]。而在研究时段内,青海省草地NDVI与降水的相关性明显高于气温,且相关系数较高的区域主要集中在青南高原西北部,这表明影响高海拔地区植被生长的主要限制因子不是气温而是降水,Zhang等[33]和Lv等[34]的研究恰好解释了这一现象,青南高原东南部和西北部的草地生长分别受限于热量和降水,而在全球气候变暖的背景下,气温升高加重了土壤水分的散失,使草地生长发育受到阻碍,气候的“暖干化”在一定程度上显著影响着草地植被的生长。

Yang等[35]基于青藏高原2000-2004年高寒草地地上生物量数据和同期增强型指数,探究了植被生长空间分布与气温和降水的关系,结果表明草地地上生物量的增加与降水有更高的相关性,干旱区气候“暖干化”的影响会导致生物量与气温呈负相关关系,本研究结果与其相类似,自2010年以后,气候由“暖湿化”逐渐向“暖干化”过度,这使得青海省半干旱地区的植被NDVI受到气温升高的抑制而导致增长量又逐渐减小,若未来气温和降水继续呈不同步增长的态势,则青海省植被NDVI可能会呈负增长趋势。

4 结论

1)2000-2019年青海省植被NDVI逐日变化趋势较为稳定,无较大波动,植被返青生长集中在第120天左右,NDVI于第219天左右达到峰值,随后下降,直到翌年再次返青;各地区20年平均NDVI以东部农业区最好,为0.177,其次是青南高原(0.106)、环湖及祁连山区(0.100)及柴达木盆地(0.057)。

2)旬际尺度上,NDVI波动以2010年为顶点,呈先增后减但整体向好的趋势,上升趋势尤以东部农业区最为明显,20年间上升了0.037,分别是柴达木盆地和环湖及祁连山区的17.67和4.63倍,青南高原整体无较大变化;同时还表现出返青期提前、最大值日期集中且推后的势态,东部农业区返青期提前了20 d左右,最大值日期同柴达木盆地均推迟10 d左右,环湖及祁连山区和青南高原整体均无较大变化。

3)2000-2019年青海省NDVI大于0.5的月份全年占比呈逐年增大的趋势,表明草地植被长势变好,生长期延长。其中,东部农业区占比最大,为40.77%,其次是青南高原(26.80%)、环湖及祁连山区(23.80%)和柴达木盆地(2.00%)。

4)青海省草地植被多年平均NDVI呈从西北向东南逐渐升高的趋势,草地植被退化面积(44.33%)略大于改善面积(42.69%),稳定面积不足13.00%。柴达木盆地及周边草地植被变化波动最大,盆地内超过50.00%的面积处于退化状态,是全省退化面积最大的区域,环湖及祁连山区和青南高原草地变化状况较为一致,改善面积均大于退化面积,东部农业区改善情况最佳,面积高达35.02%。

5)青海省草地生长质量自东南向西北递减,草地植被大多分布在海拔3500 m以上的区域。优质草地占全省总面积的74.49%,广泛分布在青海省东南部海拔3500~5000 m的3个区间内,形成了以4500~5000 m为中心的优质草地对称分布格局。退化草地和普通草地集中分布在青海省西北部海拔小于3500 m的两个区间内,分别占83.81%、13.64%和32.03%、19.93%,与退化草地面积随海拔增高而减小趋势不同的是,普通草地面积呈随海拔增高先减后增再减的分布状况。各级草地面积随着坡度的增大及阴坡→阳坡→半阴半阳的坡向变化而逐渐减小。

6)2000-2015年青海省降水及气温均呈上升趋势,且气温较降水明显,气候呈现“暖干化”。降水量和气温分别呈自东南向西北递减和南北低中部高的格局,其呈正相关的区域分别占全省总面积的67.84%和61.08%,植被生长与降水有着更高的相关性。