基于城市肌理的历史文化街区的更新与活化

2021-09-18黄晓忠

黄晓忠

(福州市建筑设计院有限责任公司 福建福州 350011)

0 引言

福州历史文化底蕴深厚,拥有昙石山文化、船政文化、三坊七巷文化及寿山石文化,是有着2200年建城历史的国家历史文化名城。2016年,福州12个县(区、市)修建了12条游步道,2017年,修建了12座生态公园,极大拓展了城市生活、休闲和健身空间,促进了山水城市人与自然的融合与和谐发展。2018年,福州市推动了15条特色历史文化街区、105条内河及300个老旧小区的整治工作,以高质量发展为目标,实现生态修复与城市修补,福州的城市肌理有了更丰富,更具活力的内涵。

历史文化街区的更新与活化,是近年来社会关注的热点。特色历史文化街区是城市记忆的重要载体,它既承载着城市的过去,也助力城市的新一轮发展和提升。以“寻找老城记忆、传承历史文化、展示古城风韵、塑造福州特色”为目标,根据资源禀赋、文化特征和地域特色,建设讲述老城故事、体验老城生活、创造宜居社区,打造承载老城味道和老城记忆,兼具时尚活力的怀旧场所具有积极的意义。基于城市肌理的历史文化街区的更新与活化,能有效助力城市发展与提升。

闽清位于福州西部,属福州十邑。福州十邑是历史上福州府所辖闽县、侯官、连江、长乐、福清、永泰、闽清、罗源、古田和屏南10个县,为乡音相连、风俗相通、相关的大福州地区,通行闽东语福州话,同属福州文化圈,具有共同的文化认同。十邑(除已隶属宁德的古田、屏南外)共同打造闽都文化,既丰富了闽都文化内涵与差异,也突出了福州中心城区的引领和带动作用。从2017年起,对闽清梅城印记特色历史文化街区的更新与活化的实践,促进了我们对城市肌理的研究与认识。

1 对城市肌理的认识

1.1 城市肌理

肌理是指物体表面的组织纹理结构,即各种纵横交错、高低不平、粗糙平滑的纹理变化。城市肌理是用城市形态分析,实现城市历史保护和发展的重要内容。对于城市形态研究,主要有英国康泽恩学派城市历史地理学科中城市形态学理论,意大利卡尼吉亚学派关注建筑与城市肌理的建筑类型学理论两个流派[1]。英国学者卡尔·克鲁普夫将建筑学的微观尺度与地理学的宏观尺度连接为一个具有层级性和连续性的有机整体[2]。从城市形态学和城市设计角度,“城市肌理一方面意味着某种结构化的物质环境,涉及建筑类型、街道形态、街区模式、开放空间以及区域界面等内容[3]”,另一方面又蕴含着复杂而深刻的社会关系。

1.2 空间格局与城市边界

城市肌理在选址落位、空间格局及城市边界上,是对自然环境的回应和利用,是基于人类对自然的认识,是经济能力和建造能力的物质反映。传统城市肌理多体现出对自然的尊重和顺应,大多自然生长、各具特色与自然相融合。城市肌理不同层级的边界,如城市、街区、地块、建筑、内部空间,反映了城市从宏观到微观各层级的发展与变迁。

1.3 街道体系

街道走向、街道密度、街道宽度及街廓形态构成的街道体系。是城市肌理中最明显的表象,由于街道两侧通常由建筑界面或权属明确的用地边界所限定,其调整涉及资本投入及产权协调,因私有产权成型的街道系统得以成为城市肌理中最稳定、最持久的要素。历史地图、地形图,街道和建筑名称等都包含了丰富的历史信息。

城市可及性、便利性及可步行性与街道体系相关联,安全、舒适、便利、有趣味性、故事性和场景感的街道空间支持,可激发居民采用步行的方式出行。可步行性让城市具有更加丰富的空间游历感受。具有公共性、系统性、完整性和连续性的各层级街道空间,激发了城市活力[4]。

1.4 地块与用地

地块尺度反映了城市肌理的致密程度。不同城市、同一城市的不同区位或不同历史阶段,与路网密度相关联的地块尺度存在很大差异。上海黄浦区的路网密度是每平方公里14.3 km,地块尺度接近140 m 的方块。国家推荐的路网密度每平方公里8 km的目标与地块尺度250 m的方块接近,而威尼斯的地块尺度接近40 m方块。同样尺度的地块内部不同的产权用地分割,也形成差异化的城市肌理。

控制地块规模,在地块内均衡有序的划分产权用地,既提高土地价值,也利于功能组合与使用便利。同时,用地的功能性质,对地块价值和活力也有重要意义。

1.5 建筑肌理

建筑肌理是由实的建筑形态和虚的内外空间构成的虚实关系。福州三坊七巷的里坊、上海里弄、武汉里分、青岛里院等,在建筑类型学上,因为不同的构成形式和尺度,具有不同的空间原型。

空间上的建筑肌理原型,随着时间进行类型化复制演化,构成城市肌理的背景。在城市更新过程中,用异质同构、微改造等织补方式保持建筑肌理的稳定性,体现建筑原型空间在时间维度中发展与记忆[5],实现活力提升和和谐发展。

1.6 材料构造与建筑形式

材料与构造是从建筑学的微观尺度观察、体验城市肌理的细腻质感。楼地面、墙面(立面)、屋面(顶棚)等空间界面的材料应用及其构造方式,存在着很大地域差异。同样是石材,片式堆叠,卵石垒砌、自然面石材花基以及干挂磨光花岗石等石材墙体,在不同建造技艺下,产生了从原始粗粝到现代细腻的肌理感受。材料构造与声、光、热物理环境和室内外景观、家具等,都影响到城市肌理的体验与感受。

1.7 街廓、第五立面与高度要素

传统角度的城市肌理,是用黑白体块表达城市虚实构成和结构关系的二维平面。随着高层建筑、山水视点和无人机等认知角度和认知手段的变化,城市肌理的感受也更加全面、丰富和立体。街廓作为建筑立面所限定的虚空间、以屋顶元素为主的第五立面、地景建筑和拔地而起的高层建筑,已深深影响了城市肌理的认知。福州三坊七巷延绵起伏的坡屋顶和风火山墙、上海陆家嘴直刺云霄的高层群体都是独具特色城市肌理的三维表达。研究并确定第五立面的完整性连续性和檐口高度,是历史街区保护的重要内容。

1.8 城市肌理是城市空间格局的基因和社会经济历史文化价值的重要载体

从传统的二维平面到三维信息,从物质空间到社会经济历史文化的非物质内涵,从静态的现实描述到动态过程分析,都是对城市肌理的内涵丰富和研究应用的提升。从空间格局与城市边界、街道体系、地块与用地、建筑肌理、材料构造与建筑形式、街廓、第五立面与高度要素等城市肌理的6个维度与层级分析、研究、重塑城市,是实现历史文化街区更新与活化的源起和核心。

2 “山、水、城”主导的闽清梅城传统城市肌理

2.1 “山、水、城”主导的传统城市空间格局与城市边界

闽清于五代后梁乾化元年(公元911年)置县,因“江水浊而溪水清”得名闽清,又因域内梅溪两岸遍植梅花而称梅邑,县城为梅城。

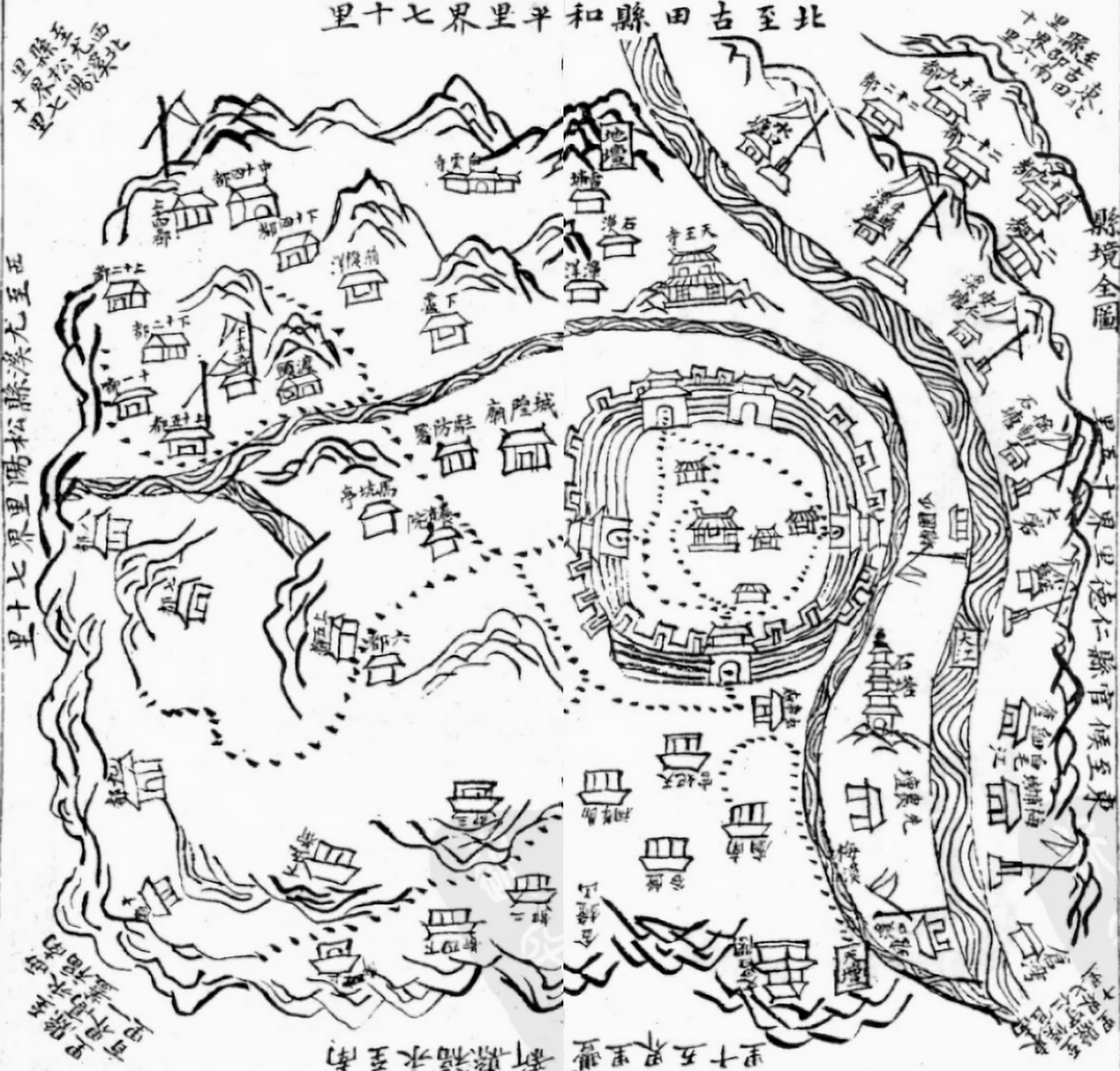

图1 清代闽清县城图

闽清“万峰拱秀,一水环清”,具有“大江环左,屏山耸前,凤凰南翔,朱顶西舞”的环境格局。

“县治湾盘如镜,其水清,驶随山,曲折百里而遥,而后绕其治之正面水外之山,又绕其水,其入于江也。石壁沙洲交互相错,自内望之不见末流,四望诸山周迴如瓯,所谓天成也。”[6]——《闽清县邑侯姜工建城碑记》进士程应辰。民国十年《闽清县志》卷二“城市志”记载,“闽清历唐、宋、元、明均未建城,顺治十七年冬(公元1660年)知县姜良性始建城垣,康熙二年春(公元1663年)县邑修城竣工。“周围通计五百一十丈,高二丈二尺,阔3尺,表里均用石砌……设城门四:东曰光化门,南曰宣政门,西曰永宁门,北曰拱辰门。各设城楼一座,共计四座。每座三间,合凤凰展翼赛角式……又设炮台三座,悬楼四座,形势巍然,可以瞭远射击……按城内原设水关一座,关上设楼房一间,关下水路崎岖,俱填补平坦,疏通一派山水入于小溪,汇流于外。”

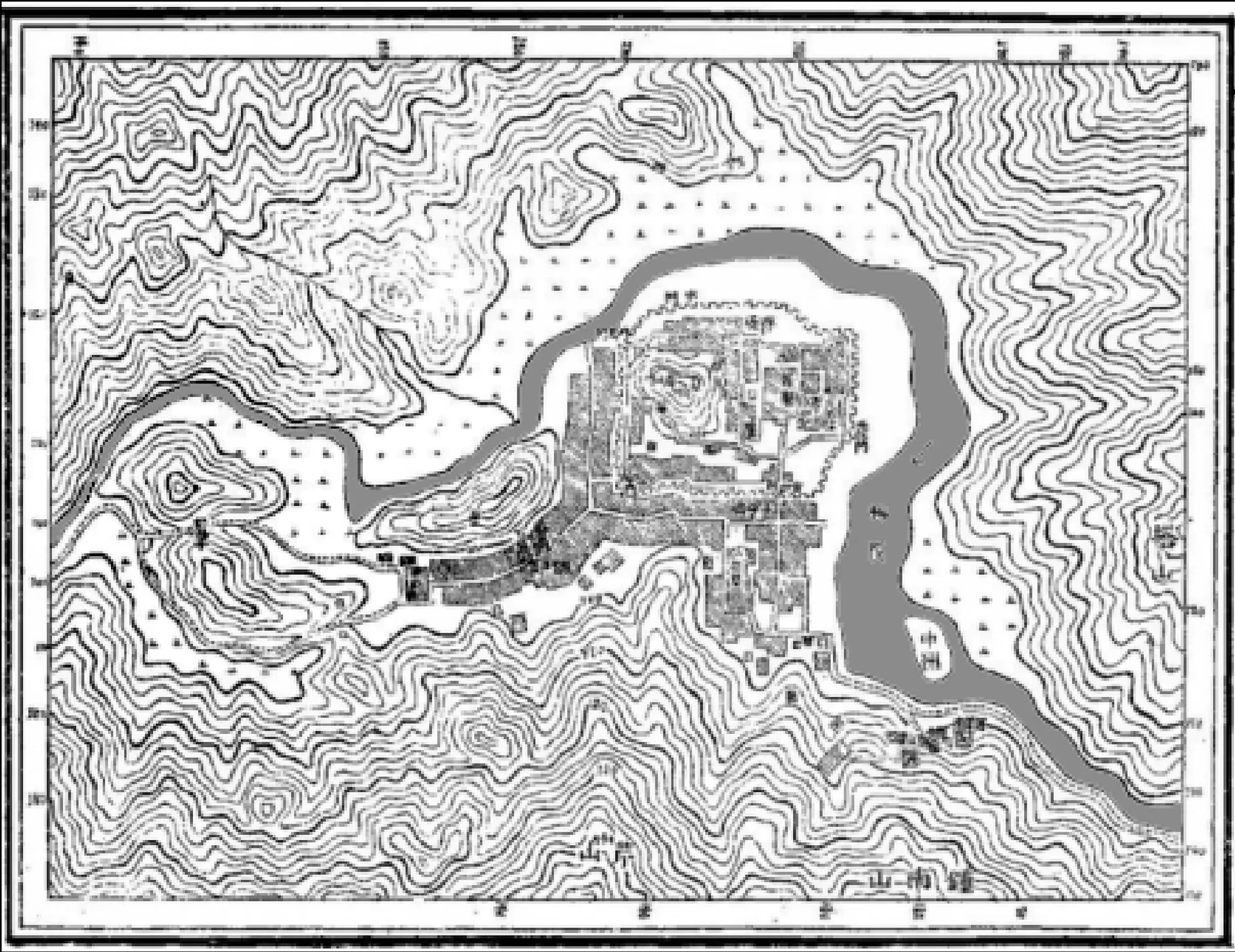

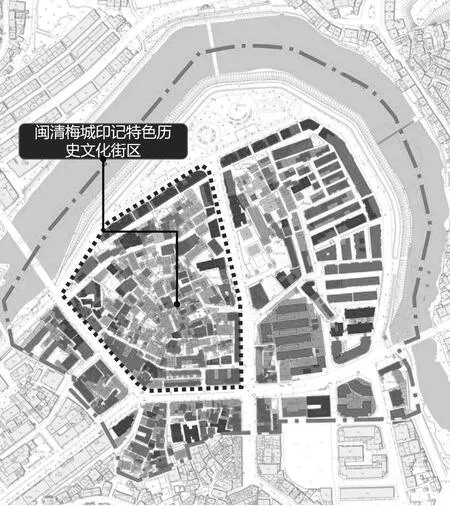

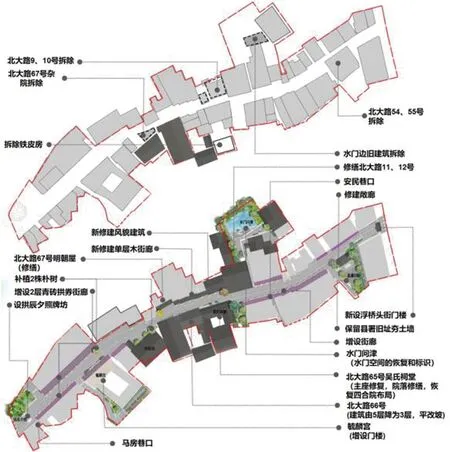

闽清梅城印记特色历史文化街区,位于闽清县梅城镇核心区域。乾隆七年(1742年)知县姚循义主持编纂的《闽清县志》及民国十年知事杨宗彩、监修刘训瑺等人纂修的《闽清县志》中,二万五千分之一缩尺的县城图,证实了该街区为民国时期闽清县城城墙范围内的主要区域,处在历史城垣范围内,如图2~图3所示。

图2 民国“城内山崎顶,城外梅溪绕”的“山、水、城”空间格局

图3 街区与山、水、城的关系

2.2 自然生成的街巷体系与街区结构

民国十年《闽清县志》第二卷“城市志”记载,旧县城有“一市、四铺、五街、九巷”。县治街五,迎恩街、学前街、十字街、西门街、浮桥头街;市一,县前市;铺四,县前铺、中街铺、县后铺、玉山铺;巷九,状元巷、里仁巷、后坪巷、后葛埕巷、际留仓巷、南宅巷、湖园同巷、浮桥头巷、下社里巷[7]。其虽然经历解放后的建设,尤其是1998年洪灾之后的改建,通过梳理比对,街区的街巷走向、尺度和高程变化基本得以保留,为特色历史文化街区的更新与塑造提供了基本的条件。

街区的街巷走向、宽度、密度、联结关系等,构成了街区的结构,也反映了内外交通的关系。各建筑群体在街巷结构的基础上,沿着街巷的曲折界面展开,建筑布局组合形式、体量以及疏密错落,构成了街区的肌理。

闽清梅城印记特色历史文化街区,由3条环绕城中高地山崎顶的主要街巷,以及片区内部的十字形街巷组成。3条主要的街巷北大路(浮桥头街)宽4 m~13 m,全长253 m;安民巷宽2.3 m~11 m,全长142 m;城墘路宽3 m~14 m,全长229 m。以山崎顶为中心的十字形街巷总长456 m,顺山势拾阶而上,将城内的山崎顶和3条主要街巷相连接,强化了城内制高点山崎顶地形特点,以及位于山崎顶的教堂功能,如图4~图5所示。

图4 街区城市肌理

图5 街区结构与街巷空间

2.3 聚族而居的地块及因山就势的用地

街区在环形及十字形组合街巷系统下,沿着街巷顺山势分割出地块。传统姓氏家族聚族而居,适应着生产、生活和共同防卫的需求。街区中浮桥头街西段的吴氏、东段的陈氏,安民巷的许氏和姚氏,城墘路的池氏,以及山崎顶的温氏,作为各自的姓氏聚居地,保持相对的独立。随着人口的增加,建筑在祖厝周边延伸发展,地块之间逐步衔接,逐步延续形成连续的街巷空间。

因山就势用地,形成了层层递进、拾阶而上的院落空间。虽然建筑的改扩建影响了院落的空间感受,但空间关系依然得以保留。值得一提的是,由于城廓选址临河,整体用地较低,抬高的院落入口、因山就势的布局有效缓解了洪涝灾害对建筑的影响,也减少了建设的土方工程,如图6所示。

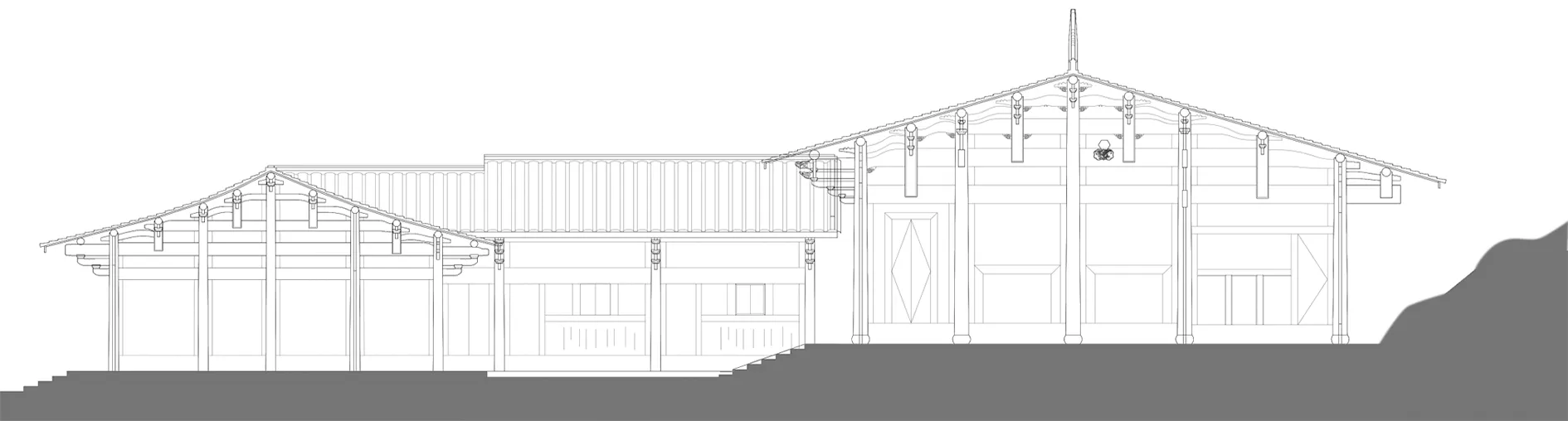

图6 北大路65号吴氏宗祠剖面图

2.4 院落式建筑肌理及明、清、民国时期的建筑

针对街区内既有建筑,通过充分调研、踏勘、测绘,多方协调论证,在既有省级文保单位闽清文庙及未定级文物点城墘路21号真源堂牧师楼的基础上,拟建议历史建筑及风貌建筑有浮桥头街和吴氏祠堂(吴厝里,北大路65、66、67号),张厝卢厝(北大路11、12号),安民巷1号,位于城墘路的朱厝(城墘路12号)、池厝(城墘路9号、10号)等。浮桥头街有水门、县署遗迹,及浮桥头街与城墘路的古城墙遗迹。明清建筑的肌理以院落式为主体,民国时期的建筑以独栋为主。由于历史的变迁,需要进行更新修缮,重现建筑肌理的完整性。

2.5 材料与构造,明清时期的“卵石花基、夯土木构”与民国时期“外廊拱券、青砖灰缝”的闽清元素

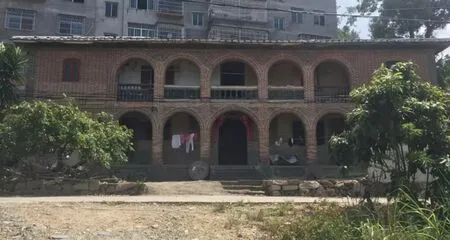

闽清地处山区,传统建筑墙基以便于就地取材的河卵石为花基材料如岐庐、娘寨等,与福州三坊七巷的建筑形成对比。卵石花基比整石花基更具有古朴自然和强烈的质感,用材便利经济,建筑特色鲜明。与卵石花基相对应的是夯土木构,如遗留下来的北大路66号(图7)和安民巷1号(图8)。同时也有如北大路65、67号及11、12号等更便于建造的木构建筑。

图7 北大路66号

图8 安民巷1号

1864年美国美以美会的薛承恩博士上溯闽江、梅溪到闽清布道传播福音,到1926年全县教徒2000多人,建有教堂24座,教士屋4座。同时闽清又是侨乡,1900年著名的侨领闽清人黄乃裳率闽清和古田等十邑同乡1118人(基督教信徒占2/3),前往砂捞越诗巫开拓建立“新福州”垦场。闽清晚清民国时期的建筑,由此受到西洋建筑的影响,“外廊拱券、青(红)砖灰缝”的建筑风格得以传播。原天儒中学6层十开间拱券的树荣楼(图9),街区内基督教真源堂、梅溪建兴村170号洋楼厝(图10)、池园前洋83号(图11)都是这类建筑的代表。

图9 天儒中学树荣楼

图10 梅溪建兴村170号洋楼厝

图11 池园前洋83号

2.6 街廓、第五立面与高度要素

街区由于地处城镇中心人口密集之处,经济发展条件较好,尤其自1998年洪灾破坏之后,很多被破坏的老建筑重建之后,街区的街巷和建筑尺度受到很大破坏。传统街区的建筑以坡屋顶为第五立面突出元素,受到很大破坏,顺着坡地舒缓延展的建筑高度要素被6层左右的框架结构面砖饰面建筑所打破,违章搭盖和屋顶彩钢板遮蔽棚破坏了城市肌理。拆违、降层、肌理织补成为街区更新活化的重点。

3 闽清梅城印记特色历史文化街区的价值

城市肌理是城市空间格局的基因和社会历史经济文化的重要载体,从城市肌理内涵的物质与非物质角度,归纳提炼出梅城印记特色历史文化街区的3条核心价值。

3.1 梅城印记特色历史文化街区是梅城乃至闽清城市发展变迁的印记

传统城市选址重视和自然山水的关系。闽清县治梅城的选址和梅溪的关系密切,梅溪的曲折和自西南逶迤而来的屏山构成了最有特色的城市地景。城市的发展主轴和城市地景紧密地结合起来。梅溪在县城以蜿蜒的形态与闽江连接,在梅溪与终南山北麓之间相对平缓的区域修建了城垣。“城内山崎顶,城外梅溪绕”的“山、水、城”空间格局和“一城四城门楼,一水关”以县署和文庙为重心的结构,反映了传统县城以政治和礼教为重点的建城理念。

传统城市建筑布局,既有使用功能上的价值,也有莅政、祀神、扬善、保赤子等象征性意义。“夫邑之中,必建公署,以莅政也,必建坛庙,以祀神也,必建学校,以扬善也。且更有育婴堂、义冢之建,亦以保赤子、肉白骨也。”出自《闽清县志》(乾隆七年姚循义版)。

作为置县千年的县城,历史上,闽清县城的城市及建筑同样具有类似的建置特点。城隍庙、关帝庙、天后宫、东岳庙以及白真人庙,广泽尊王庙等祀神坛庙;由万仞宫墙、棂星门、大成殿,崇圣祠、尊经阁,泮池、明伦堂、射圃等组成的文庙;文昌阁、社学、书院;养济院、际留仓、常平仓等救济功能建筑均有相关的历史信息,让人充分感受到不同历史阶段,社会物质和精神生活状况以及城市的发展关联。

作为历史上闽清县城的核心区,浮桥头街、城墘路街区,现仍存在局部城墙、水门、县署等遗迹。省级文保单位文庙、未定级文物点牧师楼、温厝和历史建筑、风貌建筑等各类建筑年代,跨越明、清、民国及建国后的各个历史时期,建筑及构筑物有丰富的材料、技艺以及构造表现,构成了梅城乃至闽清城市发展变迁的印记。

为了充分展示城市空间格局和发展变迁的印记,闽清县特别绘制梅城印记特色历史文化街区特色地图,将自然山水环境和人工城市营造结合;将历史、更新活化后的现状以及未来的保护规划结合;将街巷肌理和建筑风貌结合起来。在街区入口,采用当地特有的瓷画工艺制作的特色地图,充分展示和传播了梅城印记特色历史文化街区是梅城乃至闽清城市发展变迁的印记,如图12所示。

图12 梅城印记手绘地图——池志海绘

3.2 街区是梅城姓氏族群发展变迁的印记

后晋开运元年(944年)至后周显德元年(954年),“十八姓随王入闽”的金、吴、谢、池、张五姓由福州先后转迁闽清县城。“十八姓随王入闽,金、吴、谢,前池后张入梅”的口头禅,表达了南迁汉人“五姓”的由来和兴衰。

彭城郡金家居城北太极湾,即今榕星村金坪里。其余四姓在邑南,即今县城南山里(今南山里开发区尚发现文化层),后于宋至道三年(997年)至宋大中祥符四年(1011年),四姓先后又从南山里迁城内。延陵郡吴姓迁挂榜山下,即今吴厝埕; 陈留郡宝树堂谢姓迁今下谢里,后又迁浮桥头街;西河郡池氏搬玉山铺,即百货公司,不久部分子孙又迁山墘顶; 清河郡张家迁,即今安民巷。

在浮桥头街道、安民巷、城墘路街区中,聚居着多元化的姓氏族群:城墘路为主,居住着朱氏、池氏、姚氏、陈氏、郑氏;以安民巷为主,居住着许氏;以浮桥头街为主居住着吴氏、池氏、林氏、卢氏、张氏、陈氏。

丰富的历史及现状,展示了街区作为梅城姓氏族群发展变迁的印记。街道的延伸和建筑的群落生长肌理,反映了族群的迁移和发展。

3.3 街区是多元空间文化融合的印记

浮桥头街、安民巷、城墘路街区,在历史上既有舒缓开阔的滨水河滩空间,也有高低回转的山地坡地,街巷空间曲折变化,富有趣味,具有多元的空间体验。

街区历史上汇集了县署、粮食局、梅城社区等办公场所;公共体育场等群众活动集会场所;麻将馆、弹子房等娱乐场所;闽清粮食加工厂、木器厂等生产企业,以及码头、商业、居住、宗教信仰等多元的功能,展示了多元的生活场景。

道教祀奉临水娘娘的毓麟宫,信奉上帝的基督教堂,及祀奉先辈祖先的祠堂共处;供奉儒家文化的省级文保闽清文庙,还有关联民众婚丧喜庆的算命一条街,体现了不同群体,不同角度的多元精神需求。

每年正月的元宵节,街区的毓麟宫、吴厝里、许氏贤祠3个热点,激发了街区的活力,是街区乃至梅城最具魅力与活力的欢乐节事庆典。

多元的空间体验,多元的生活场景,多元共处的精神需求,形成了历史街区多元文化融合的印记。

梅城城市发展的印记关注的是“城”,姓氏族群的印记关注的是“人”,多元文化的印记关注的是“文化”。“城、人、文化”奠定了梅城印记街区成为特色历史文化街区的基础。

4 从城市肌理角度对历史文化街区的更新与活化

基于街区的特色、价值和现状,在更新活化街区之初就确定了整治提升基础设施,实现社区宜居,营造靓丽、清新、绿色家园;梳理街区空间结构,改善步行体验,实现社区空间的整体性;重拾街区历史印记,提升人文底蕴,塑造风貌,营造文创文旅氛围;多元混合,功能再造,生态修复,城市修补,提升社区经济价值;政府引导、公众参与、凝聚社区、营造共识、实现社区和谐治理等5个层次的提升重点。除了按通行的做法,从社区宜居的角度,对基础设施进行全面提升外,重点从城市肌理角度对空间格局、街巷体系、地块及用地、建筑肌理、材料构造与建筑形式、第五立面等方面进行规划、更新与活化。

4.1 对城市空间格局与城市边界的恢复和标识

山水依旧,历史城区在边界、尺度和整体肌理上依稀可辨。更新与活化的设计,恢复了遗留的水门在“山、水、城”格局中的重要作用,表达了遗留的城墙、水门以及城和梅溪之间的关系和交通、生活场景;还原了城的竖向高程变化,营造了街区内独一无二的下沉冥想空间-水门空间,如图13所示。保护规划以山崎顶基督教真源堂为制高点,规划了北侧与梅城大桥和梅溪、东侧与文庙、安民巷的视廊联系,作为未来高度控制和格局完善的重要手段,如图14所示。未来可以将教堂塔顶钟楼为城区制高点设眺望台,感受山水城市的魅力。

图13 修复后的水门

图14 真源堂为制高视点的视线通廊

4.2 街巷体系

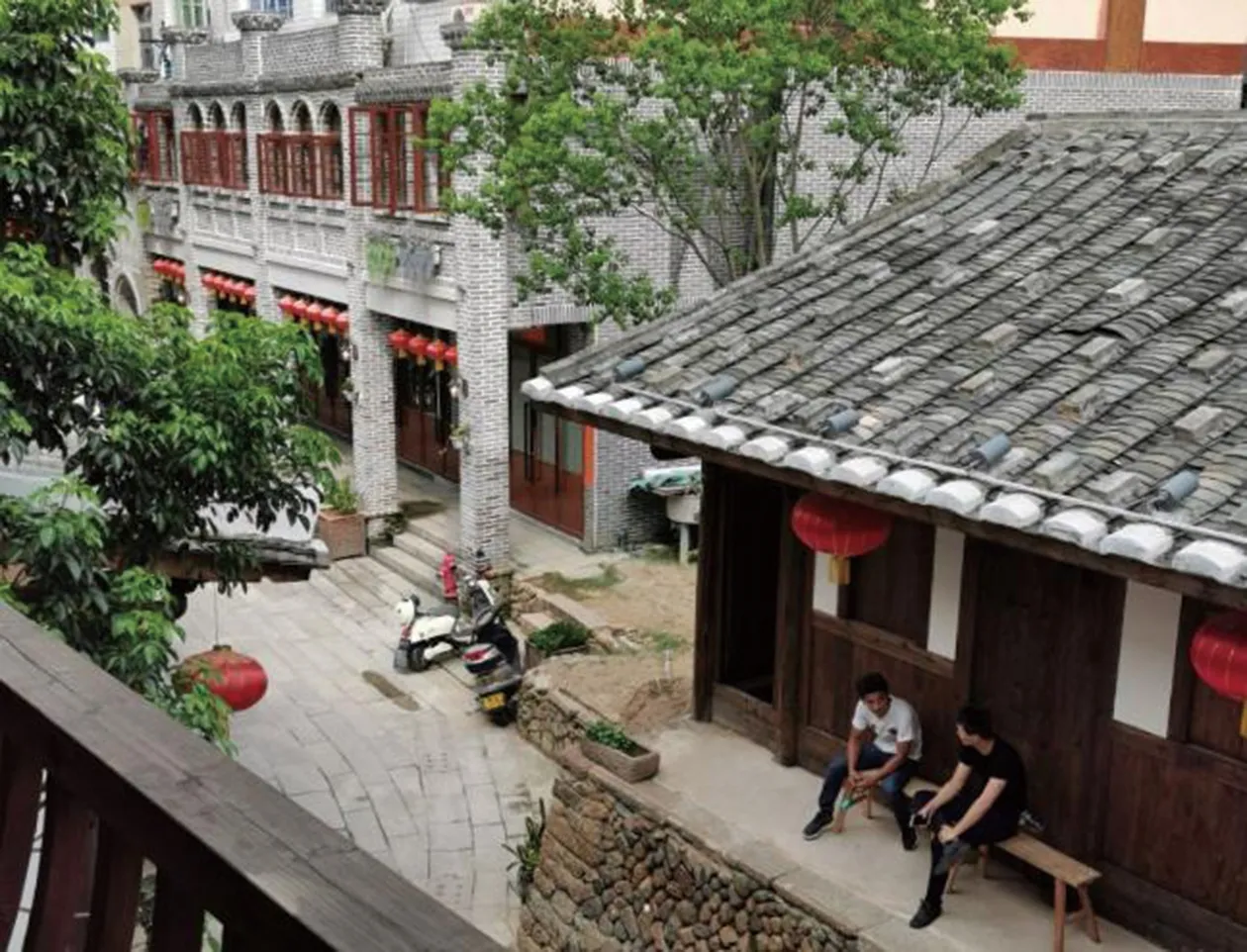

可步行性让城市具有更加丰富的空间游历感受。针对街区现状街巷体系因历史原因不当建造,造成局部街巷通行条件差、局部街巷尺度过大、街巷两侧界面杂乱、铺装缺失、街巷出入口缺少可识别性等问题进行更新,营造安全、舒适、便利、有趣味性、故事性和场景感的街道空间,提升街道空间游历感受。街巷平面之外的街巷高程变化,作为重要信息在街巷铺装改造中予以充分保留。结合管线下地、完善消防设施和局部影响街巷空间的建筑拆除(图15),形成街区东西两段民国青砖街廊中间明清木构的建筑风貌。外扩两层高的街廊,让街巷空间氛围和尺度更适合步行(图16),也有效消解了两侧暂时无法拆迁改造的建筑对街区风貌的影响。街廊地面铺装和经多方协调补植的朴树、乌桕、龙眼等景观树,让街巷空间高低曲折,收放有度,充满古意与活力,如图17所示。

图15 北大路更新活化前后的城市肌理对比

图16 木构街廊的空间与光影

图17 吴氏祠堂和在大树掩映下的明清、民国风貌更新建筑

4.3 地块及用地

在街区的更新过程中,违章建筑、破败的、影响街区风貌和城市肌理的建筑,采用政府拆迁、产权置换等方式,成为公共资产。这些最具弹性的用地,优先设计为街区品质提升的公共空间。结合县署旧址和遗存的老墙,借鉴历史照片,塑造了具有休闲性质的敞廊,作为街区居民和游客交往的公共空间,如图18所示。原有的北大路9、10号以及67号杂院是最逼仄的街巷空间,通过地块产权的协调优化,形成了街道最有变化的空间,如图20所示。通过地块和用地调整,实现了城市肌理中街道空间的活化与提升。

图18 结合县署旧址的休闲敞廊成为群众交往的公共空间

4.4 建筑肌理

由于历史变迁造成建筑肌理的破坏,需要对无序之处的改建增建,或者因为火灾等原因,对被破坏的院落肌理予以更新织补,将吴厝里(吴氏祠堂)等建筑整体重建,使原有的四合院布局得以完善恢复,如图19所示。

图19 修缮恢复建筑肌理后的吴氏祠堂

4.5 材料构造与形式

在街区建筑与环境更新过程中,重视对材料与构造中闽清元素的应用。两层街廊借鉴传统洋楼主体建筑土木结构之外的砖砌外廊做法,部分拱券的形式和窗洞的细部,采用真源堂的双券组合为单券的做法,立面砖花、青砖红砖混砌壳灰勾缝等构造也得以应用。在更新的北大路9、10号楼(图20)、水门周边的挡墙以及局部的花坛上,充分应用了卵石花基的做法。借鉴闽清传统民居中沿庭院设置美人靠的做法,也为街区的沿街建筑增添了活力。

图20 采用传统的材料及构造修建的北大路9、10号楼

4.6 街廓、第五立面与高度要素

由于街区地处城镇中心人口密集处,经济发展条件较好。自1998年洪灾之后重建,街区的街巷和建筑尺度以及以坡屋顶,作为第五立面的风貌受到到很大破坏。顺着坡地舒缓延展的建筑高度要素,被6层左右的框架结构面砖饰面建筑打破,搭盖屋顶彩钢棚破坏了城市肌理。因此,拆违、降层、肌理织补,成为街区更新活化的重点。

根据建筑合规性、现状及规划功能、建筑品质及特色、价值评估及提升目标,确定保护、保留、更新、整治以及提升建筑。将建筑分为重点提升、一般提升、局部提升和协商拆除、建议拆除和更新织补6大类。在建筑主体基本不改动的前提下,街廊调整的重点在于街道尺度和借鉴闽清地方建筑的风貌塑造。结合街廊、街道的宽度,由12 m调整为8 m,局部毓麟宫等节点(图21)结合朴树等乔木,形成紧致有变化的街道感受。

图21 毓麟宫增设门头,楼与街廊、朴树形成紧致有变化的街景

4.7 城市肌理也是社会政治经济文化的反映,是社区治理的外在表现

浮桥头街65号吴氏祠堂庭院中立着的“吾梅北社崇奉”碑,记录了光绪年间与庆赏元宵相关事宜,反映了光绪年间街区民间社区治理的情况:“吾梅北社崇奉長生大帝、昭顯侯爺久矣。年當庆赏元宵,凡儀仗、樂器自應齊備。前境内公捐布幔,遲年各拈花份金、服物。光绪二年,吴姓喜謝積彩,后因未購,折钱九千乙百文存在吴敬禄處,遂将所余之緍生息置业奉为公帑,以便後来添置。合将已得田、山、土色租额勒石垂久云。”

根据居民介绍,此碑原立于田间,后迁移到吴氏祠堂庭院。碑文描述了光绪年间梅北社的信仰,以及元宵习俗,族群募集资金购置资产生息或收租的情况。它反映了以血缘为纽带的传统宗族社会管理公共资产、服务社会公益的社会管理模式,充分发挥社会自理自治能力,强调公众参与,以透明、高效、低成本的运营特点,凝聚族群力量,保持社群的活力,对当下社会治理亦有积极的借鉴意义。

5 结语

城市肌理是城市空间格局的基因和社会经济历史文化价值的重要载体。从传统的二维平面到三维信息,从物质空间到社会经济历史文化的非物质内涵,从静态的现实描述到动态的过程分析,是对城市肌理的内涵丰富和研究应用的提升。从空间格局与城市边界、街道体系、地块与用地、建筑肌理、材料与构造,以及街廓、第五立面与高度要素等城市肌理六个维度与层级分析、研究、重塑城市,是实现历史文化街区更新与活化的源起和核心。

城市肌理也是社会经济的反映,是社区治理的外在表现。借鉴中国传统社会的治理智慧,从城市形态学和建筑类型学的物质角度,引导公众参与社区营造,是社区和谐治理,激发活力的根本。在政府规划积极引导之下,将社区的当下利益与长远发展、将经济效益与社会效率有效结合,突出社区的特色历史文化价值,凝聚社区营造共识,突显社区和谐治理与长远发展。

图 片 来 源

图1 摘自《闽清县志》(乾隆七年姚循义版)[M].

图2 摘自《福建省闽清县志》(民国十年版)[M].成文出版社,1967.