秦巴山区退耕还林(草)典型区域土地利用和土壤保持服务变化研究

——以文县为例

2021-09-09张强,陆荫,杨青

张 强,陆 荫,杨 青

(甘肃省环境监测中心站,甘肃 兰州 730020)

1 引言

土壤侵蚀是指土壤或其他地面组成物质在自然营力或人类活动的共同作用下被剥蚀、破坏、分离、搬运和沉积的过程,是威胁生态安全的重要问题之一,已受到国内外学者的广泛关注[1,2]。健康的生态系统需要一定的侵蚀和沉积,但土壤侵蚀过度会破坏耕地资源,造成一系列自然灾害,严重影响人类的生产生活活动和经济社会的可持续发展[3]。土壤保持是生态系统提供的重要服务功能之一,主要包括侵蚀控制和沉积物保持。土壤保持与地形地貌、土壤性质、植被盖度、降雨强度和农业活动、工程建设等人为因素密切相关[4]。退耕还林(草)等生态工程对土地利用结构变化影响巨大,而土地利用结构变化与土壤保持服务存在强烈耦合关系[5,6]。陇南市文县处于秦巴山区的最西端,西秦岭侵蚀构造中高山地区,为甘肃省地质灾害最发育,危害最严重的县区之一[7],自1999年实施退耕还林(草)等生态工程后,文县的土地利用结构发生明显变化,土壤保持功能也随之改变,但目前在该区域研究生态工程的实施对土地利用和土壤保持的影响相对较少。

通用土壤流失方程USLE(Universal Soil Loss Equation)以潜在土壤侵蚀量和实际侵蚀量之差来计算土壤保持量,是目前应用最广泛的土壤侵蚀模型[8]。但该模型未考虑地块自身拦截上游沉积物的能力。InVEST模型(The Integrate Valuation of Ecosystem Services and Tradeoffs Tool)是由美国斯坦福大学环境森林研究所、世界自然基金(WWF)和大自然保护协会(TNC)于2007年共同研发的一种生态系统服务与权衡综合评估模型[9]。该模型的土壤保持模块考虑了地块本身拦截上游沉积物的能力,不仅能更加准确地计算地块的潜在土壤侵蚀量、实际土壤侵蚀量、土壤保持量,而且还能够结合沉积物清除成本、水库设计和贴现率来计算沉积物保留价值,为水库管理者提供决策参考[10]。

鉴于此,本研究以文县为研究区,采用InVEST模型和ArcGIS平台,选择2000年和2015年两个研究时段,评估区域退耕还林(草)等生态工程实施后土地利用的变化和土壤保持服务的变化,以期为该区域的生态环境治理和土壤侵蚀治理方案制定提供科学依据。

2 研究区概述

文县隶属甘肃省陇南市,处于甘肃省与四川省的交界处,地理位置介于E104°16′16″~105°27′29″,N32°35′43″~33°20′36″,总面积约5000 km2[11]。区域地处西秦岭侵蚀构造中高山地区,地势西北高东南低,地表起伏大,海拔介于550~4187 m,属亚热带向暖温带的过渡地带,多年平均降水量介于400~1000 mm,地震活动频繁,地质灾害频发[12]。2018年文县的三次产业结构比为24.33%∶24.31%∶51.36%,其中,传统农业发展具有悠久的历史,但耕地多为陡坡旱地,土壤肥力低,形成粗放落后的农业生产方式;矿产资源丰富,已探明的金属非金属矿藏30余种。且随着人口的增多,新开垦耕地面积增多,水利工程兴建,炸山开路,修路建房等一系列人类活动,造成大面积的水土流失,加剧自然灾害的发生频数[7]。

3 研究方法

3.1 土地利用变化分析

利用ArcGIS10.6,开展文县2000年和2015年两期土地利用的空间分布及其转移矩阵研究,分析退耕还林(草)工程实施后的土地利用变化情况,进一步分析了土地利用变化对土壤保持服务的影响。

3.2 土壤保持服务核算

本研究运用InVEST模型,开展文县2000年和2015年两期土壤保持服务的变化分析,土壤保持服务包括土壤保持服务的物质量和价值量。InVEST模块中土壤保持物质量由两部分组成,一部分是地块自身拦截的沉积物保留量,用上坡来沙量与泥沙截留率乘积表示。另一部分是因植被覆盖和水土保持措施而减少的土壤侵蚀量,用潜在土壤侵蚀量与实际土壤侵蚀量的差值表示;土壤保持的价值量涵盖土壤保持的肥力价值和减少泥沙淤积价值,土壤肥力价值为养分价值和有机物价值之和,减少泥沙淤积价值采用影子工程法测算[13]。

4 数据来源

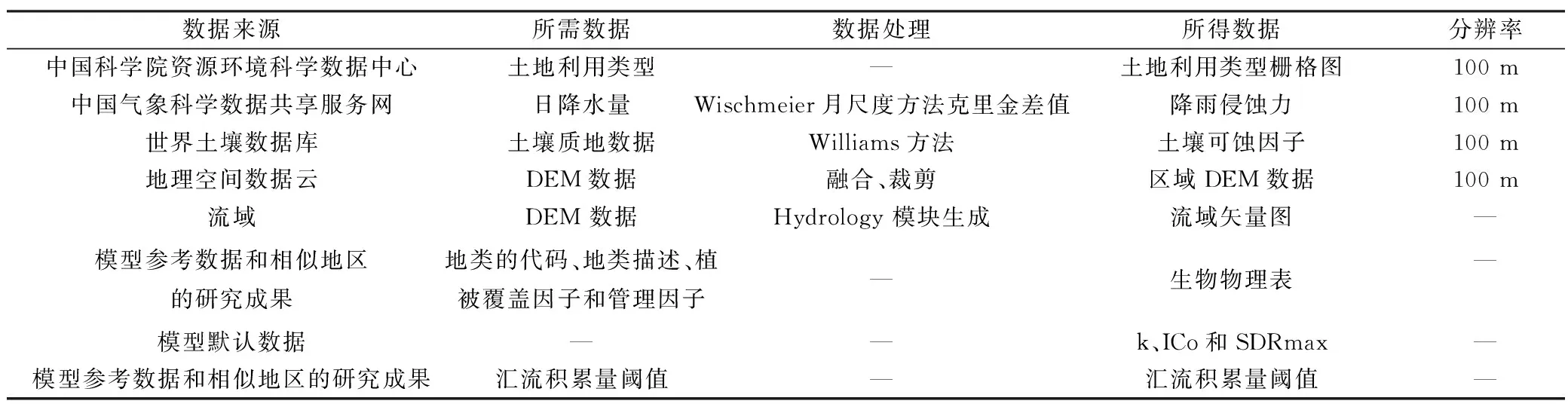

研究所需的空间数据主要包括土地利用/覆被数据,气象数据,土壤质地数据,DEM数据,生物物理表、汇水积累量阈值、BorselliK参数、BorselliICo参数和SDR 最大值等InVEST模型所需参数数据。各数据及模型主要参数的获取路径如表1所示。

表1 数据来源及其获取路径

5 文县土地利用变化与土壤保持服务变化

5.1 文县土地利用动态变化分析

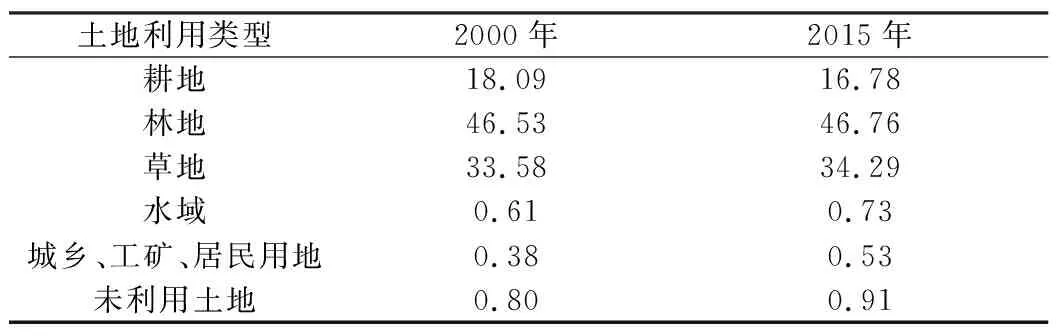

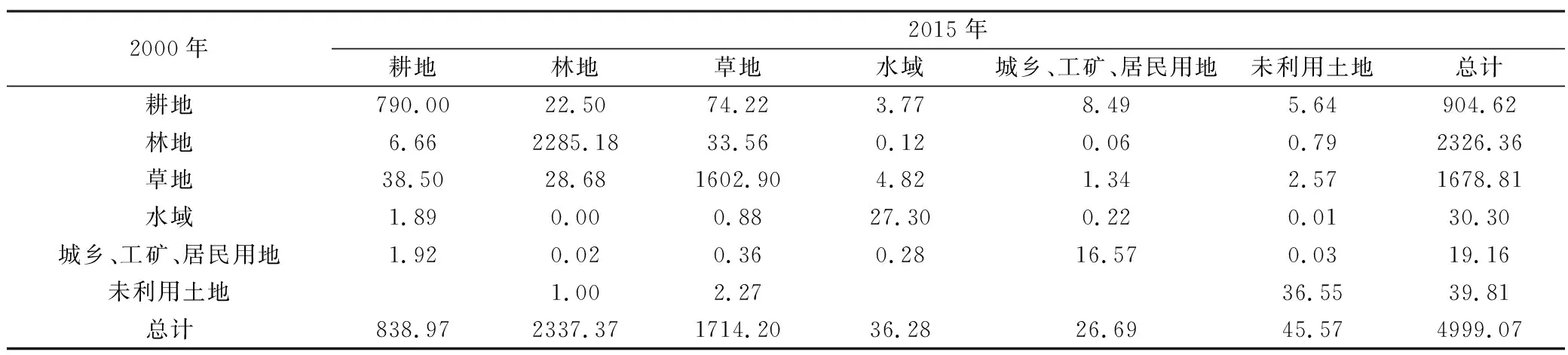

根据文县2000~2015年的土地利用类型面积及百分比、土地利用转移矩阵(表2、表3)可得,文县的林地、草地和耕地占全区域土地面积的主要部分,其占比在97%以上。2000~2015年,文县耕地的转出面积大于转入面积,为唯一转出的土地利用类型,林地、草地、水域、城乡、工矿、居民用地和未利用土地的转入面积大于转出面积,均为转入土地利用类型。由于退耕还林(草)政策的实施,大部分耕地转为林地和草地,占耕地转出面积的70.73%。其中,林地占比最大,多年平均土地面积占土地总面积比例超过46%,2000~2015年林地面积增加11.10 km2,增幅为0.48%;其次占比较大的为草地,其多年平均土地面积占土地总面积比例超过33%,2000~2015年草地面积增加35.33 km2,增幅为2.10%;耕地的多年平均土地面积占土地总面积的比例为17.44%,2000~2015年耕地面积下降65.65 km2,呈明显的下降趋势,其转出比例达7.26%;水域和城乡、工矿、居民用地、未利用土地的面积占土地总面积的比例较小,不足1%,各土地利用面积均呈明显的上升趋势,因其基数较小,其增幅较大,分别为19.71%、39.24%、14.27%。其中,城乡、工矿、居民用地是所有土地利用类型中增幅最大的,根据文县统计年鉴,2000~2015年区域总人口约增加2.26万人,人口的快速增长导致城乡、工矿、居民用地的需求量增加,城乡、工矿、居民用地面积的增加可能与人口的增加有关。

表2 2000~2015年文县土地利用类型百分比 %

表3 2000~2015年间文县土地利用类型转移矩阵 km2

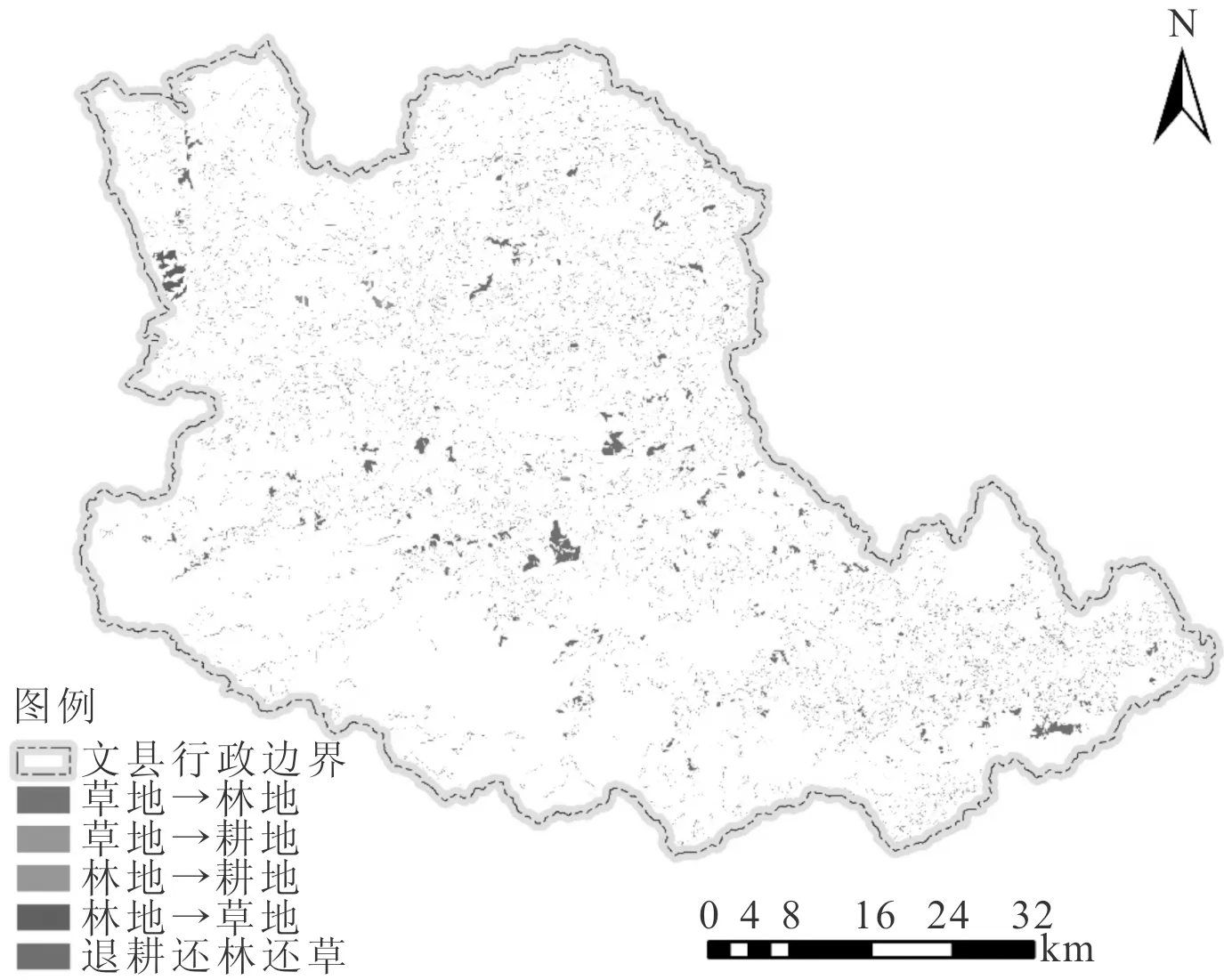

从文县的土地利用空间分布(图1)来看,2000年和2015年文县的两期土地利用空间分布较为一致,各类土地利用呈明显的空间差异性。其中,林地集中分布在文县的北部和南部部分区域,草地镶嵌分布于林地及其边缘区域;耕地集中分布在区域中部的河谷区域,居民点也分布在河谷区域,且沿河流分布,未利用土地零星分布在区域北部。

图1 研究区土地利用

林地、草地和耕地是文县的主要土地利用类型,且为退耕还林还草的主要变化类型,本研究分析了退耕还林还草的空间分布、及其双向流动的空间分布(图2)。耕地的转出面积大于转入面积,其中,退耕还林还草的斑块面积较大,在全域均有分布,且转出耕地多为山地旱地,山地旱地转为草地的面积占退耕还林还草面积的74.05%,山地旱地转为林地的面积占退耕还林还草面积的23.26%;林地和草地转为耕地的区域在北部和中部均有分布,其转出面积分别为6.66 km2、38.50 km2。林地和草地也存在双向流动,林地转为草地的转出面积大于草地转为林地的转出面积,林地转为草地的区域集中分布在区域西北部,其转出面积为33.56 km2,草地转为林地的区域集中分布在区域中东部,其转出面积为28.68 km2。

图2 2000~2015年研究区土地资源变化表4 文县各地类土壤保持量

5.2 文县土壤保持生态系统服务变化

根据InVEST模型测算可得,2000年、2015年文县的土壤保持量总量分别为4.87×108t、4.96×108t,区域土壤保持总量增幅为9.38×106t。

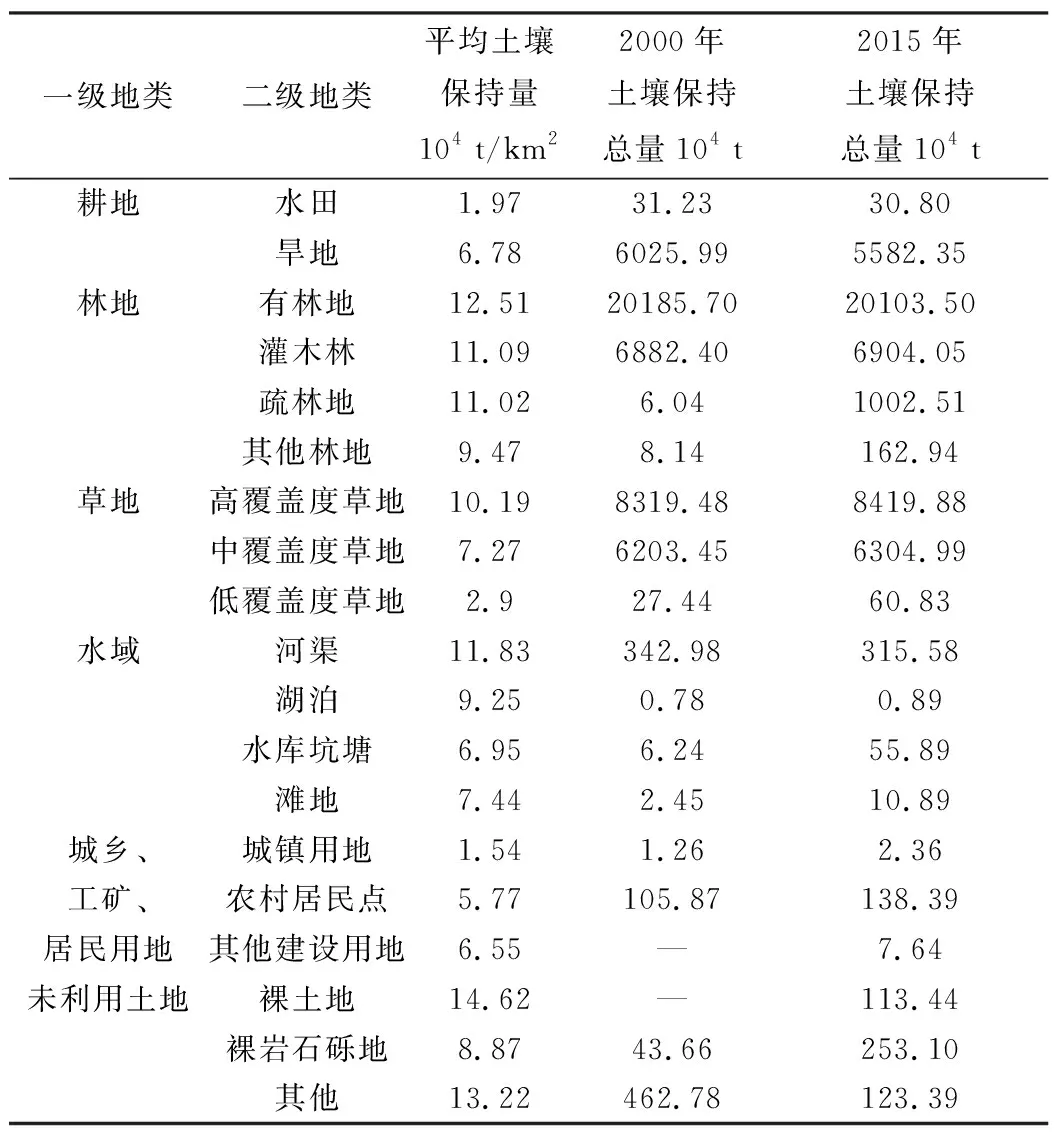

如表4所示,各地类中林地、草地和耕地对文县土壤保持量的贡献率较高,2000年和2015年两期的平均贡献率分别为56.23%、29.86%、11.88%,水域、城乡、工矿、居民用地和未利用土地的贡献率较小,其两期均小于1.05%。其中,林地、草地、城乡、工矿、居民用地和水域的土壤保持总量呈上升趋势,林地的土壤保持总量增幅最大,草地次之,2000~2015年的林地、草地的土壤保持总量增幅分别为10.92×106t、2.35×106t,虽然林地面积增幅小于草地,但林地的平均土壤保持量最大,其多年平均土壤保持量为11.85×104t/km2;耕地和未利用土地的土壤保持总量呈下降趋势,其土壤保持总量降幅分别为4.44×106t、0.17×106t,由于未利用土地面积较小,且耕地的平均土壤保持量较小,其多年平均土壤保持量仅为6.69×104t/km2,导致土壤保持的降幅明显小于增幅。

一级地类二级地类 平均土壤保持量104 t/km22000年土壤保持总量104 t2015年土壤保持总量104 t耕地水田1.9731.23 30.80 旱地6.786025.99 5582.35 林地有林地12.5120185.70 20103.50 灌木林11.096882.40 6904.05 疏林地11.026.04 1002.51 其他林地9.478.14 162.94 草地高覆盖度草地10.198319.48 8419.88 中覆盖度草地7.276203.45 6304.99 低覆盖度草地2.927.44 60.83 水域河渠11.83342.98 315.58 湖泊9.250.78 0.89 水库坑塘6.956.24 55.89 滩地7.442.45 10.89 城乡、城镇用地1.541.26 2.36 工矿、农村居民点5.77105.87 138.39 居民用地其他建设用地6.55—7.64 未利用土地裸土地14.62—113.44 裸岩石砾地8.8743.66 253.10 其他13.22462.78 123.39

考虑保持土壤肥力价值和减少泥沙淤积价值,采用市场价格法计算可知,文县2000年和2015年两期的土壤保持总价值分别为316.26亿元、322.36亿元,区域土壤保持总价值量增幅为6.09亿元。

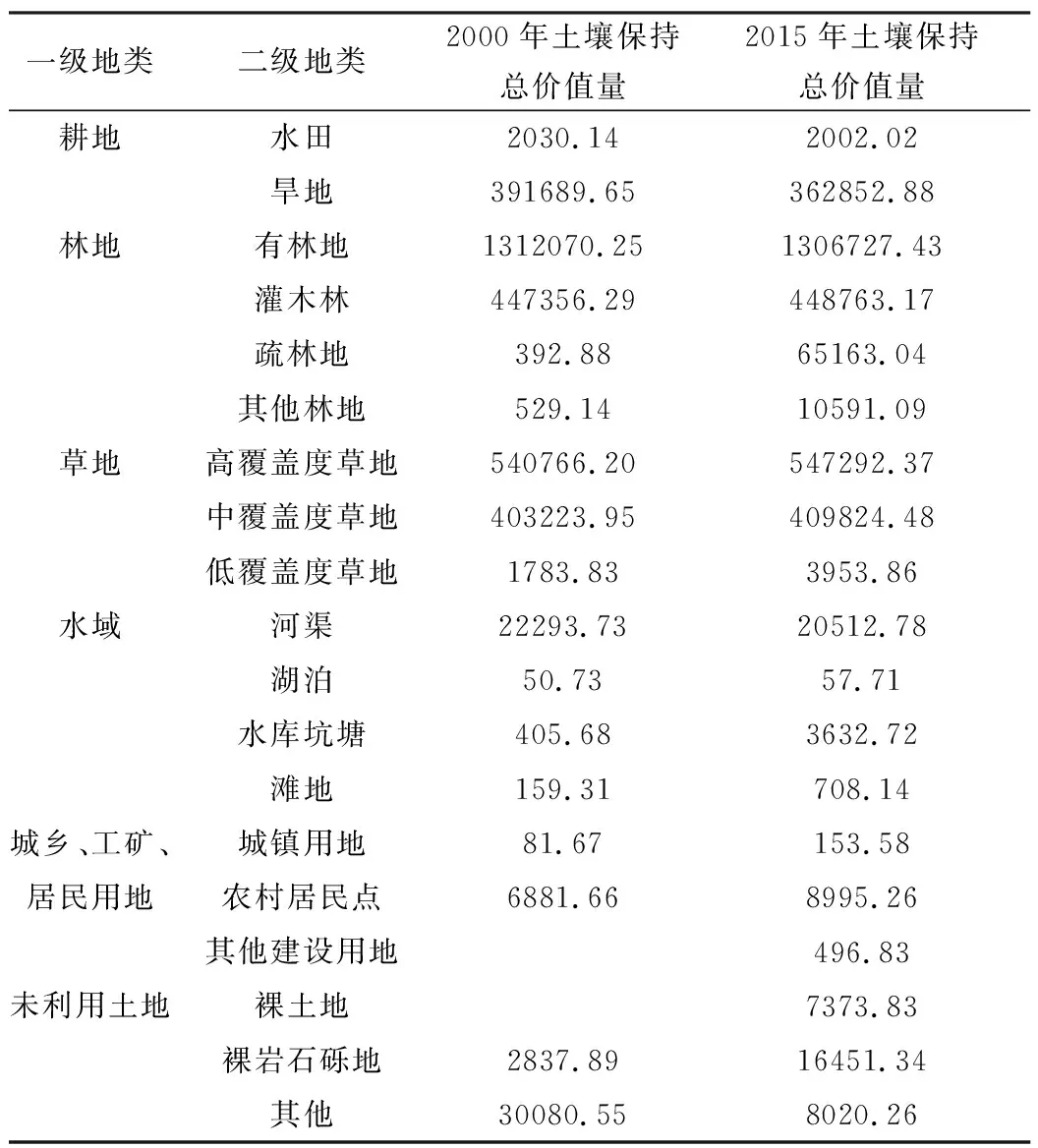

如表5所示,文县的各地类中林地、草地和耕地的土壤保持价值量较高,2015年各地类的土壤保持价值总量分别为183.12亿元、96.11亿元、36.49亿元,水域、城乡、工矿、居民用地和未利用土地的土壤保持价值量较小,2015年各地类的土壤保持价值量分别为2.49亿元、0.96亿元、3.18亿元。与土壤保持总价值量的变化趋势一致,林地、草地、城乡、工矿、居民用地和水域的土壤保持价值量呈上升趋势,耕地和未利用土地的土壤保持价值量呈下降趋势。

表5 文县各地类土壤保持价值 万元

6 结语

为评估退耕还林(草)工程对土壤保持服务的影响,本研究以秦巴山区陇南市文县为例,采用InVEST模型和ArcGIS平台,对文县2000年和2015年两期的土地利用和土壤保持服务变化进了行分析,结果如下。

(1)文县的土地利用类型主要由林地、草地和耕地组成,其占比占97%以上。2000~2015年期间,文县耕地的转出面积大于转入面积,为唯一转出的土地利用类型,林地、草地、水域、城乡、工矿、居民用地和未利用土地的转入面积大于转出面积,均为转入土地利用类型,且城乡、工矿、居民用地的增幅最大。

(2)耕地、林地、草地之间存在双向流转,其中,退耕还林还草区域多为山地旱地,山地旱地转为草地的面积占退耕还林还草面积的74.05%,山地旱地转为林地的面积占退耕还林还草面积的23.26%。

(3)各地类的土壤保持服务能力存在明显差异,总体呈现出:林地>草地>耕地>未利用地>水域>城乡、工矿、居民用地的特征。

(4)2000~2015年间的退耕还林(草)工程的实施有效提高了文县的土壤保持能力,区域的土壤保持物质总量增加了937.53×104t,总价值增加了6.09亿元。