北京市垃圾分类媒介宣传问题及改善建议

2021-09-09王姝静云国强

王姝静,苏 楠,云国强

(北京语言大学 新闻传播学院,北京 100083)

1 引言

虽然自2000年以来,我国就先后出台政策,积极推行城市垃圾从源头分类处理,也取得了一定成果,但是我国的垃圾总产量仍保持每年8%~10%的增长速度,垃圾带来的社会问题依旧[1]。不论是为了维系人与自然和谐共生的关系还是出于国家可持续发展战略的考虑,都需要人们加快垃圾分类的推行。

目前,关于北京市垃圾分类的研究大多数都肯定了我国近年来的垃圾治理成效,并指出一些随着社会发展在垃圾分类推行过程中产生的新问题,如部分政策内容不全面[2]、基础设施不足、缺乏监督体系[3]与法律、居民执行力差、城市特别功能区垃圾分类效果差[4]、垃圾分类成果和执法过程不透明[5]、居民垃圾分类知识和责任主体意识薄[2]、垃圾分类宣传形式僵化[6]等。

在国家多年的发展和治理之下,我国目前的垃圾分类政策与基础设施已得到很大改善,且国民的平均道德素养也较上世纪有了很大提升,所以现在欠缺的是让居民从“愿意实施垃圾分类”变为“正确实施垃圾分类”的“最后一公里”,这是当前许多研究都没有深入分析的问题。

2 理论依据

传播学中许多理论都认为媒介信息对人们自身有很大的影响,例如培养理论认为大众传播媒介在潜移默化中培养受众的世界观[7];把关人理论中提到,历史上美国曾利用大众媒介宣传动物内脏的美味与营养价值,促进公民购买和食用动物内脏,以缓解二战后国家经济亏空[8]。此外,我国影视作品中也常出现酒驾出车祸的桥段,潜移默化的使人们在潜意识里将酒驾定义为不正确的行为,可见媒介宣传在改变社会观念和人的行为上发挥重要作用。

以下将尝试利用媒介宣传这个特点来解决垃圾分类“最后一公里”问题,通过媒介宣传让人们接受垃圾分类并拥有正确践行的能力。调查垃圾分类及其媒介的发展历程和现状,以及媒介对人们践行垃圾分类的影响。

3 垃圾分类及其媒介宣传的发展历程和现状

3.1 垃圾分类及其媒介宣传的发展历程

3.1.1 1960~1990年

1960年以前,北京市城区的生活垃圾处理方式比较粗放,没有相关条例政策约束。生活垃圾分类处理概念最早是由《北京日报》[注]《北京日报》于1957年发表的文章《垃圾要分类收集》中提出,北京人可以把牙膏皮、橘子皮、碎玻璃、旧报纸等送到国营废品站卖钱。提出的。当时垃圾桶还处于“土坑时代”,即在住宅门前挖个土坑就地掩埋垃圾。后来逐渐演变成20世纪70、80年代常用的栅栏桶和80、90年代的水泥桶。由于当时垃圾问题并不是影响社会发展的主要问题,所以主流媒介并没有对垃圾分类进行大量的宣传和倡导,但是从垃圾桶的变化可以看出,环保和卫生意识已缓慢普及开来。

3.1.2 1991~1999年

20世纪90年代到21世纪初处于电视机高速普及时代,同时期社会对垃圾问题的重视程度有所提高,垃圾分类信息开始在各种媒介上占有一席之地。这期间,北京市公共垃圾桶从水泥制演变为木制、不锈钢制,最后到现在使用的塑料制桶,且开始出现分类垃圾桶。1999年起,北京市居民需要缴纳城市生活垃圾处理费[注]1999年9月起,北京市市民每月需缴纳城市生活垃圾处理费3元/户,办理暂住证的来京人员每月需缴纳2元/户。,代表北京市政府开始着手垃圾分类的全面治理。

3.1.3 2000~2014年

进入21世纪初,国家选定了包括北京在内的8个城市开展垃圾分类城市试点工作,并将环境保护和可持续发展列为国家重要发展战略。此阶段内的垃圾分类媒介宣传以电子媒介为主,电视广告、互联网信息等新型宣传媒介流行了起来,垃圾分类逐渐成为社会热点话题。同时,北京市政府也开始组建相关职能部门专门负责垃圾收运处理和环保观念宣传。到了2014年,北京市垃圾处理厂数量和垃圾无害化处理能力较之前有了较大的提高,垃圾分类治理初见成效。

3.1.4 2015年至今

在这一阶段中北京市政府结合前期经验调整了垃圾分类治理工作的重心与目标,更注重培养市民的意识与习惯,从提倡分类变为强制分类,促使治理进入法治化、常态化阶段。2016~2018年间,全国垃圾的分类、收运、处理体系建设由点到面逐步启动。结合了互联网技术的智能垃圾桶也在这一阶段亮相,为垃圾分类处理提供了新的可能。2020年5月1日起实施的新版《北京市生活垃圾管理条例》(以下简称《条例》)要求从源头对垃圾进行减量化、资源化、无害化处理,强调市民自治与法律强制相结合。新版《条例》实施期间涌现出大量新型垃圾分类媒介宣传形式,扩展了受众范围。

3.2 现行常见的垃圾分类媒介宣传形式

随着城市发展,一些低效的宣传形式被淘汰,现行的垃圾分类媒介宣传形式大致可分为以下几类。

以社区、高校、企业等共享公共活动领域的社会团体为单位进行海报、传单、广播和垃圾分类主题活动宣传[9];借助各种软件和网站普及垃圾分类信息;借助奖惩机制[10]宣传垃圾分类[注]指在大众媒介上报道垃圾分类先进人物、模范物业等,或对不遵守垃圾分类规定的市民罚款、见报批评。;将垃圾分类相关内容写成新闻、文章,或制成广告片、纪录片、科教片等,通过图书和影视宣传;在课堂上或生活中运用新媒体对垃圾分类进行宣传[11],如在微博上展开话题讨论或在短视频平台上上传垃圾分类视频,寓教于乐。

为了解北京市目前常见的垃圾分类媒介宣传形式有哪些,本组制作并回收了120份问卷,其结果显示:十分常见的宣传形式包括海报(74.17%)、影视广告(70.00%)、主题活动(62.50%)和新闻(59.17%),而社交类APP(45.83%)、娱乐类APP(37.50%)、网站(32.50%)、办公类APP(28.33%)、报纸、书籍类(22.50%)宣传形式也较为常见。

由此,可推测北京市居民常用的垃圾分类宣传媒介包括:报纸,图书,广播,影视,海报、传单、标语,线下活动,办公APP,娱乐APP,网络信息和线上活动,可用于进一步研究。

4 问卷分析

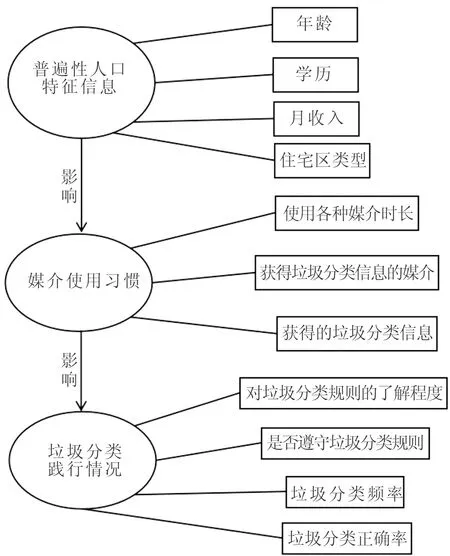

本组参考传播学中媒介影响人们观念和行为的思想提出假设:北京市居民的媒介使用习惯将影响其垃圾分类践行情况;并推测普遍性人口特征信息不同的人群将有不同的媒介使用习惯和内容偏好。为了解其中的关系,本组设计了包括三个部分的调查问卷:第一部分为居民垃圾分类践行情况,以居民对北京市新版垃圾分类条例的清楚程度和执行程度作为测量标准;第二部分为居民的媒介使用习惯,以居民日常使用大众媒介的时长和获得的信息作为测量标准;第三部分为普遍性人口特征信息,包括年龄、学历、收入和住宅区类型等(图1)。

图1 假设关系

本次共收回问卷248份,其中有效问卷241份。利用SPSS软件对所得数据进行分析后,总结出普遍性人口特征信息对媒介使用习惯的影响和媒介使用习惯对居民践行垃圾分类的影响,结果如下。

普遍性人口特征信息中年龄、学历、收入和住宅区类型对居民使用媒介的时长、获得信息的媒介和获得的垃圾分类信息产生影响;对于全体人群来说,影视、办公APP和娱乐APP都是比较常用的媒介;海报、传单、标语是居民获得垃圾分类信息的主要媒介;垃圾分类知识和指导建议是主要获得的信息;年龄较小,学历较高的人群更偏向于使用新型媒介,较年长的人群更偏向于使用传统媒介;使用大众媒介时间越长、种类越多的居民获得的垃圾分类信息越多,践行垃圾分类的质量越高;垃圾分类知识掌握程度处于中高水平的人群,垃圾分类频率较高,几乎为每天,且都较为严格地遵守北京市新版垃圾分类规则;此外,居民每日使用报纸和办公APP媒介的时长长短与从其上获得垃圾分类信息的多少并不构成必然联系,说明报纸和办公APP媒介上对于垃圾分类信息传播较少且不规律。

5 垃圾分类媒介宣传现存问题及相关启示和建议

5.1 传播媒介策略上

在垃圾分类信息的传播上,要充分利用目前多样化的媒介环境特征。分析可知,办公APP上垃圾分类信息较少;报纸上垃圾分类知识较少;海报、传单、标语上几乎仅传播垃圾分类知识。但办公APP是所有年龄阶段、学历水平、住宅区类型人群每日使用时间均较长的大众媒介;海报、传单、标语的宣传覆盖面最为广泛;而报纸对于老年人群体来说具有不可替代性。因此呼吁:在办公APP上增加垃圾分类宣传,如增加垃圾分类主题皮肤等;报纸可以设置连续副刊或专栏,提出垃圾分类问题并解答,以保证垃圾分类知识出现的规律性和连续性;海报可以将更多垃圾分类信息融入其中,摆脱内容单一,模式僵化的现状,例如在海报上展示智能垃圾桶的图片或在传单上附带宣传垃圾不分类导致的环境污染现象。

5.2 信息投放策略上

应利用不同人群的兴趣点设计富有针对性的信息投放策略,使投放垃圾分类信息的媒介和形式更加吸引目标受众,从而增加其媒介的宣传效果。分析可知,不同年龄段人群看影视作品的时间都较长,以19~30岁尤为显著,但影视作品中基本上仅宣传了垃圾分类新闻。因此,呼吁日后的影视作品增加垃圾分类其它信息的植入,以剧情、互动、桥段或明星广告的形式去迎合受众喜好,促进传播。当以共享公共领域的社会团体为单位进行垃圾分类宣传时,应针对该社会团体内成员的共同特征调整媒介宣传策略。例如在高校内宣传时,针对学生年龄普遍较小、师生学历均较高的特点,可更多借助于新型大众传播媒介,主要使用网络信息、影视、娱乐APP,并结合当下流行元素进行宣传。另外,目前缺乏对不同年龄段的针对性宣传。0~18岁的人群较常参加线下活动,19~30岁以及31~60岁的人群更倾向于网络信息,61岁及以上的人群则更习惯使用广播和影视媒介。应根据不同年龄段人群所偏好的媒介和宣传形式来适应性调整垃圾分类信息的投放。例如,垃圾分类信息在通过网络传播时可更简短、提炼,与社会热点相结合,以适应19~30岁人群的快节奏生活,并吸引身为社会中坚力量的31~60岁人群的注意。

5.3 信息优化策略上

不同大众媒介应明确自身目标受众的期待和喜好,优化垃圾分类信息内容,使其更贴合目标受众口味,更有利于传播。分析发现,具有实践意义的垃圾分类信息期待值更高、更利于传播,正如居民最期待获得的垃圾分类信息是垃圾分类指导建议和知识。居民更倾向于获得他们期待的信息,而当媒介上报道的垃圾分类信息与受众利益切实相关时,其期待值将上升。所以应增加垃圾分类信息的实用性和与受众的关联性。网络信息可以利用其更新快、专业性强的特点更多的宣传垃圾分类各个领域的最新资讯,响应其受众期待。对于全体大众媒介来说,在筛选信息时,需注意受众的多样化需求,避免过多投放同类内容。例如,目前缺乏提供垃圾分类反馈渠道的媒介宣传,使得全民监督氛围难以形成。

6 结论

垃圾分类的推行需要政府、市民以及媒介宣传共同努力。而媒介宣传的形式和内容如果能作进一步适应性优化,将在普及垃圾分类知识、提高居民垃圾分类正确率和执行率、培养垃圾分类意识与习惯、监督垃圾分类实施等方面上发挥更大的作用,加速北京市垃圾分类“最后一公里”问题的解决。