媒体聚焦

2021-09-08

“双减”助力教育良好生态 《人民日报》刊载方塘文章

近日,中办、国办印发了《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》,并发出通知,要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。针对综合治理的实施路径,《意见》科学统筹专项治理与长效机制建设两项工作。以专项治理体现鲜明态度。《意见》对违背教育规律,冲击学校教育,破坏教育生态,有违教育公平的问题,重拳出击,大力规范。以改革创新展现长远眼光。《意见》对深化教育评价改革,变革教育教学方式,提高师资队伍水平等作出明确要求,从根本上夯实“双减”工作持续、有效落实的制度基础,为工作科学深入开展保驾护航。

“双减”工作是一项系统工程,涉及众多利益群体。家长和社会均是做好“双减”工作的重要责任主体,密切家校联系、营造良好的社会育人氛围,统筹学校、社会、家庭力量,真正形成相互理解、支持的三位一体育人格局,才能确保治理效果的最大化。精心组织实施,务求取得实效,教育质量将进一步提高。

“双减”落地,对校外培训影响几何? 《工人日报》刊载陈曦文章

数据显示,我国校外培训行业的总体市场规模约为2万亿元。其中,中小学校外培训的规模约占40%。截至2020年底,国内教培企业总数超过300万家。作为学校教育的补充,校外培训在一定程度上满足了差异化学习的需求,也暴露出诸多乱象,行业近年陷入“蒙眼狂奔”的无序竞争。21世纪教育研究院院长熊丙奇认为,教育培训的服务对象是差异化个体,而非全体学龄儿童。某些机构单纯追求规模和体量增长,投钱营销,忽略课程建设,加剧了自身经营风险。

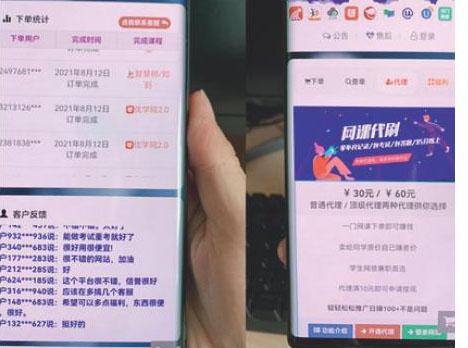

一系列监管措施出台,让今年暑假变得与以往不同。调查发现,校外培训市场热度大不如前,家长的选择也趋向理性。如何推动“双减”政策落地生效?熊丙奇认为,净化校外培训市场,必须形成长效机制。首先要完善备案审查制度。不能让任何没有合法资质的机构,游离于监管体系之外。在此基础上,对已有合法资质的机构,进行过程性监管,及时掌握其课程、收费、师资情况。清华大学教育研究院助理教授、博士生导师魏军表示,有效的治理体系需多方共建。应强化投诉快速响应机制,发动学生、家长、学校等主体共同参与监督;建立行业协会,制定公约,推动形成自律自治的良性发展格局。

校外培训机构转型路子多 《经济日报》刊载曲一帆文章

规范校外培训的相关要求,深刻体现了中央对校外培训的定位,就是要成为学校教育的有益补充。

校外培训机构尤其是一些线上培训机构,应当将业务从面向学生转向面向学校,从服务校外转向服务校内,为校内提供线上线下融合学习系统、教师作业批改系统、学情分析诊断系统、教学质量评估系统、师生个性化匹配系统等。校外培训要助力“十四五”时期建设高质量教育体系,就要真正从“唯分数论”转向服务学生全面发展,压减学科类培训的课程数量和招生数量,减少同质化大班课,更多开展以培养中小学生兴趣爱好、创新精神和实践能力为目标的培训。校外培训机构应发挥在学情分析和育儿研究方面的优势,积极推进家庭教育指导,从培养优秀学子转向培养合格家长,从贩卖焦虑转向治愈焦虑。现有校外培训机构可利用在线教育的技术优势,除提供考试、留学等成人培训外,还可提供更多在线新型职业技能类培训。

刷课屡禁不止,还应反思什么 《中国青年报》刊载叶雨婷文章

为何会出现屡禁不止的刷课现象?南京师范大学教育科学学院教授陈何芳表示,学校和网课平台可以通过刷脸、答题等技术手段防范大学生刷课,但是这些都是比较“低级”的,学生们为何选择“刷课”,有更深层次的原因。大学生选择“刷”与“不刷”,实际上是在对自己的精力和时间进行一种资源配置。

“为什么很多学生不愿将精力放在看网课上,那是因为他们认为这不是自己的‘刚需’,它无法为自己的学习生活乃至未来发展带来好处。作为学校,应当重视并且认真看待学生的个体差异和个体选择,而不是无差异地统一要求上网课。”陈何芳说。不少专家认为,学生“刷课”,更反映出一些大学老师的不负责任,他们不加筛选地把网课任务扔给学生,只要达到观看时长,就认为学生已经学好学会,这种教学模式本身就是不可取的。

义务教育教师轮岗是实现教育公平的有益尝试 《光明日报》刊载侯艺文章

当前,社会上所形成的“学区房”等概念,均和义务教育学校息息相关。教育资源丰富的学校为家长所追捧,师资力量相对薄弱的学校自然就相对不受重视。并且,由于一些学校在早期发展过程中处在领跑位置,社会教育资源的获取能力也就远比新建校强,从而导致一些学校的教育资源和师资力量越来越强。也就是当前义务教育学校呈现马太效应——强校愈强,弱校愈弱。

从这个角度来看,要求义务教育学校教师轮岗流动,并通过制定政策法规给予制度保障,这不失为一个具有积极意义的尝试。这意味着强校、优质校的师资有可能流动至教育资源相对欠缺的学校。名校师资本身自帶光环,流动至其他学校后必然会带动一波入学潮,有助于获得教育行政主管部门的扶持。而以名师的教学能力,也能够带出一批优质毕业生,从而提升普通学校的影响力,为普通学校引进优质人才提供了更多话语权和可能性。

要缓解教育焦虑先要破解“中职恐慌” 《羊城晚报》刊载孙梓青文章

“中职恐慌”的核心是对社会分层的恐慌:家长唯恐自己的孩子上不了普高,而落入不理想的层次。这样的恐慌,让家长和孩子不得不陷入“内卷”之中。“中职恐慌”并非天然存在。在二三十年前,职业教育和普通教育并没有多大分别,或至少没有这么明显的高下之分。但是,随着高校的扩招和大学生数量的增加,二者的差距似乎越来越大,以至于让人感觉,只有学习不好,考不上高中,才无可奈何去职业学校。破解“中职恐慌”,根源还是在破解对社会分层的恐慌。要增加社会对不同职业和不同教育背景人才的宽容度。除了体面的收入待遇,对于职业学校的毕业生,更重要的是要给予他们尊重和普遍的社会认可度。

通盘来看,无论是解决义务教育阶段的“内卷”,还是高校毕业生就业难题,或者更宏观地说,调整人口资源配置和劳动力市场供需,都需要破解对社会分层的恐慌——这种分层或许是现实存在的,或者是观念层面的。否则,校外培训的问题恐怕并不是一纸禁令就能解决得了的。