心脏术后病人中心静脉导管穿刺点渗血风险预测模型的构建

2021-09-04徐小婷王亭亭曹枫林

徐小婷 ,王亭亭 ,曹枫林 *

1.山东大学护理与康复学院,山东 250012;2.山东大学齐鲁医院

中心静脉导管(central venous catheterization,CVC)在心血管外科手术中已被广泛使用,是确保术后各种血管活性药物治疗及中心静脉压监测的重要途径[1-2],然而,它在给病人带来便利的同时也会产生各种局部和系统并发症。心脏术后病人高龄者居多,且常常合并应用抗血小板、抗凝等影响凝血功能的药物[3],穿刺点渗血问题尤为突出,发生率高达51.5%[4]。已有研究表明,CVC渗血会影响中心静脉压的准确监测,也易使致病菌直接入侵人体引起并发症,增加病人病死率和住院费用[5-6]。因此,探究CVC渗血发生的影响因素尤为重要,但目前国内相关研究较少,且纳入的因素较为单一。有研究提出,良好的风险预测模型应涵盖多个方面,以综合进行识别[7]。本研究从生物学因素、置管相关因素、输液相关因素及其他因素等14个因素综合探讨心脏术后病人CVC渗血的影响因素,旨在为该并发症的预测和预防提供依据。

1 对象与方法

1.1 对象 选取2019年11月—2020年6月济南市某三级甲等医院心脏外科术后行置入CVC病人252例,其中男156例,女96例;年龄≥65岁111例,<65岁141例;穿刺点发生渗血126例。纳入标准:①心脏术后行CVC病人;②置管时间≥24 h。排除标准:①外院带入CVC;②认知功能障碍者;③既往有凝血功能障碍者。样本估算根据公式n=[zα2p(1-p)]/δ2,n为所需样本量,zα为正态分布中累计概率等于α/2时的值,取1.96,δ为允许误差,取8%,p为灵敏度或特异度的估计值,取70%,最终纳入病人252例。

1.2 资料收集方法 本研究所涉及的影响因素由研究者在病人由心脏外科重症监护室转入普通病房后立即进行收集,并对纳入研究的病人每日早晚各评估1次。如病人拔出CVC则停止评估;如未拔出CVC则继续评估,直至其拔出为止。为保证收集数据的真实性,由2名责任护士共同收集并交叉核对,有异议者需要与CVC联络员进行商讨。结合既往研究报道[8-10]及护士临床护理经验制定影响因素评估表,包括病人生物学因素、置管相关因素、输液相关因素及其他因素。1.2.1 病人生物学因素 包括性别、年龄、体质指数[11]、凝血障碍(血小板计数<50×109/L、国际标准化比值>1.5和/或活化部分凝血活酶时间>45 s)[12]、既往史(高血压、糖尿病)[13-14]。

1.2.2 置管相关因素 包括置管的长度、置管的时间[15]、穿刺部位(颈内静脉置管、锁骨下静脉置管、股静脉置管)[16]、一次性置管成功[17]、导管移位(脱离置管的位置)[18]、CVC敷贴过敏。

1.2.3 输液相关因素 包括输注刺激性液体[4,8]等。1.2.4 其他因素 包括患侧肢体或翻身活动引起输液不畅、穿刺处有少量渗血[14]等频繁活动因素。

1.2.5 诊断标准 临床事件定义为穿刺点渗血,根据已有研究中心静脉穿刺点渗血诊断标准[19-20]。0级:24 h内敷料有少量渗血,属正常现象;Ⅰ级:病人活动时肉眼观察到穿刺点渗血,渗湿敷料;Ⅱ级:病人平卧时穿刺点渗血,渗湿敷料;Ⅲ级:病人穿刺点渗血不止。本研究符合Ⅰ级及以上诊断为渗血。

1.3 统计学方法 采用SPSS 25.0软件进行数据分析,定量资料以均数±标准差(±s)表示,定性资料以例数、百分比表示,采用独立样本t检验和χ2检验比较术后发生与未发生CVC渗血病人的样本特征差异。使用二元Logistic回归分析建立风险预测模型,并采用受试者工作特征曲线(ROC)检验预测模型的拟合效果。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

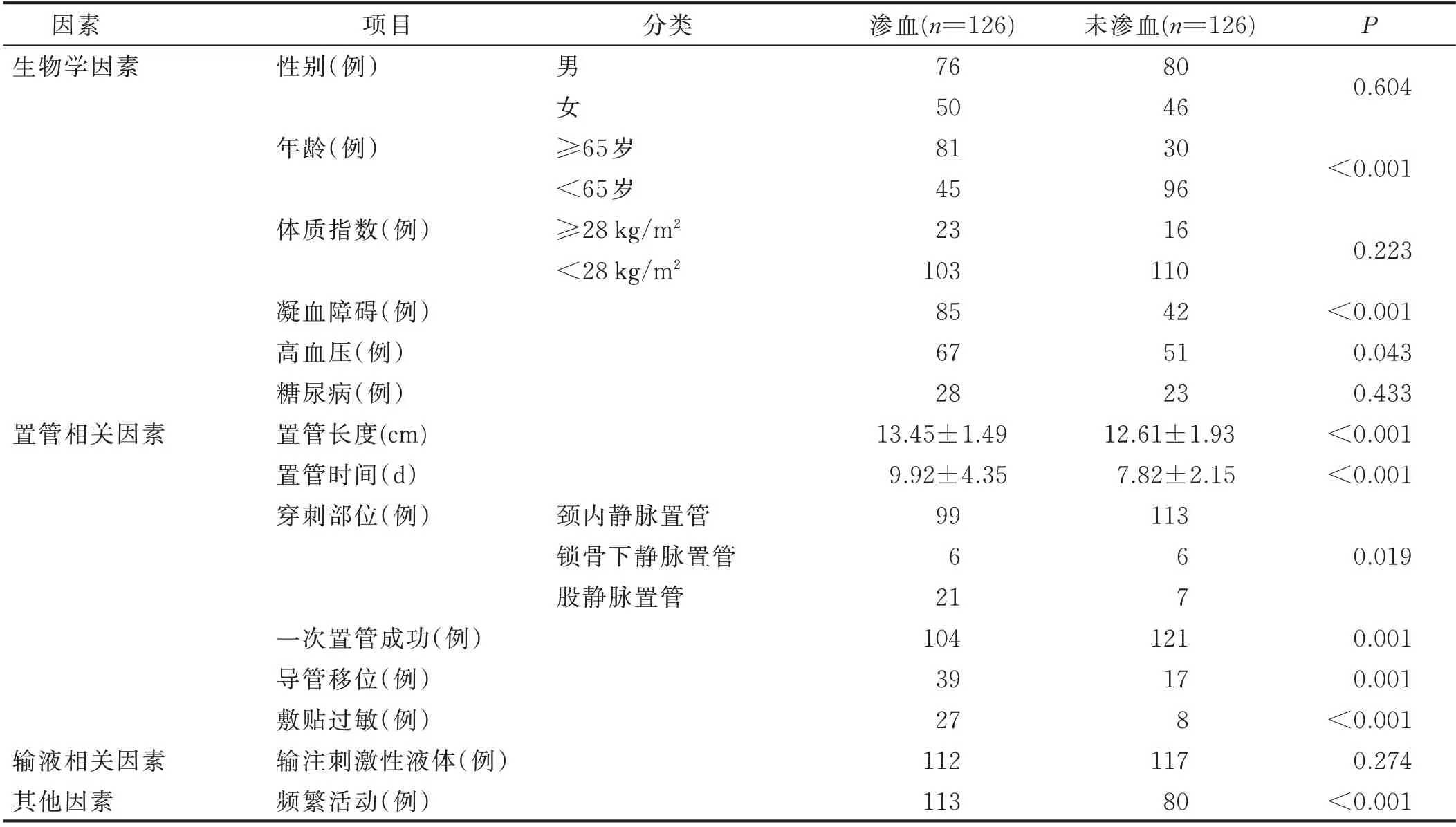

2.1 心脏术后病人CVC穿刺点渗血影响因素的单因素分析(见表1)

表1 心脏术后病人CVC穿刺点渗血影响因素的单因素分析

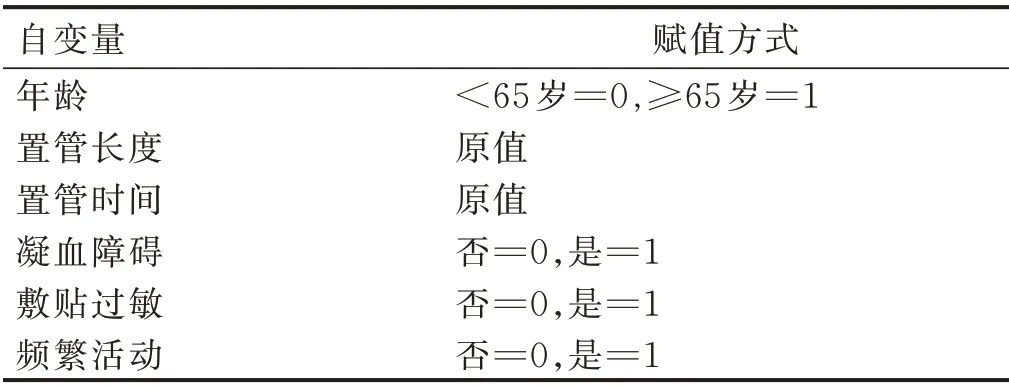

2.2 心脏术后病人CVC穿刺点渗血风险预测模型的构建 将单因素分析中有统计学意义的危险因素(年龄、置管长度、置管时间、一次性置管成功、高血压、穿刺部位、导管移位、频繁活动、凝血障碍及CVC敷贴过敏)作为自变量,以病人术后CVC穿刺点是否发生渗血作为因变量,进行Logistic回归分析,结果显示年龄、置管长度、置管时间、凝血障碍、术后频繁活动及敷贴过敏是其危险因素,自变量赋值情况见表2,结果见表3。最终得到公式:Y=-9.728+1.637×年龄(≥65岁)+0.342×置管长度+0.235×置管时间+1.471×凝血障碍+1.355×敷贴过敏+2.026×频繁活动。

表2 自变量赋值情况

表3 心脏术后病人CVC穿刺点渗血影响因素的Logistic回归分析结果

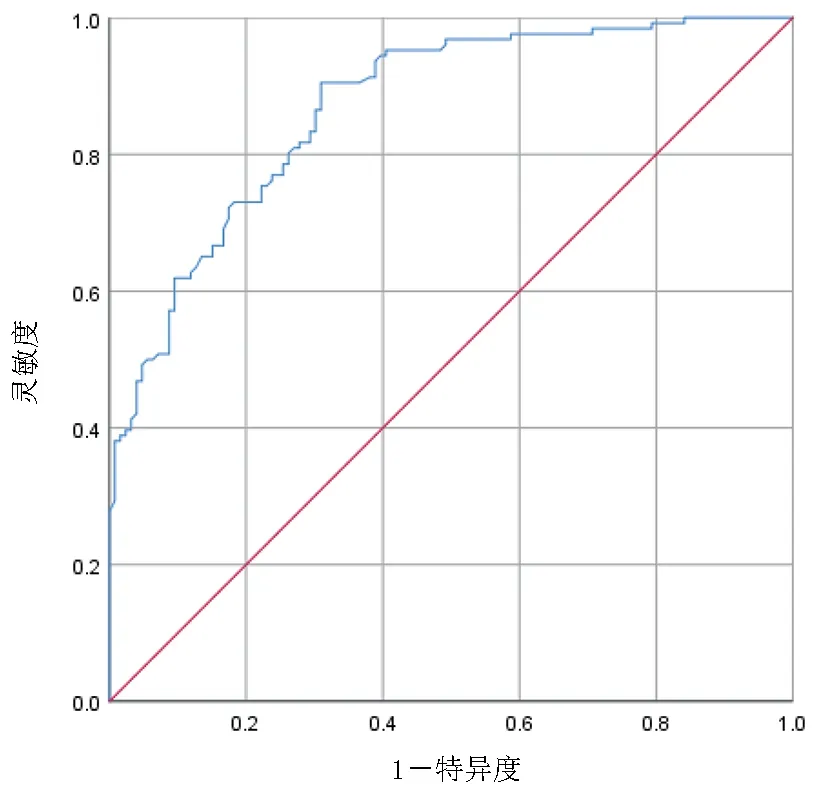

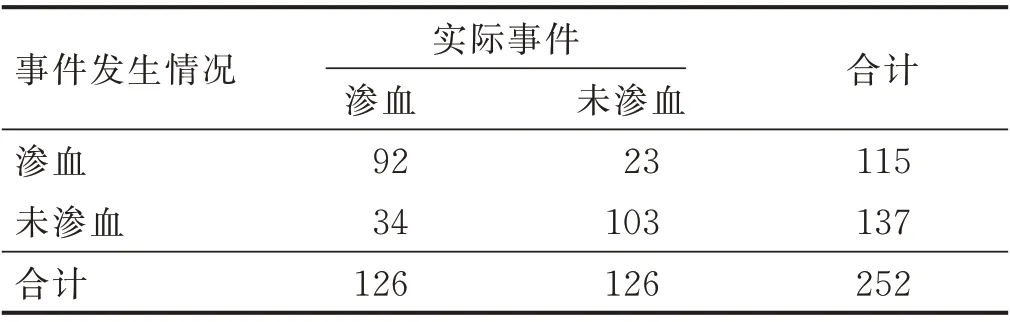

2.3 心脏术后病人CVC穿刺点渗血风险预测模型预测效果的评价 根据预测模型公式计算渗血得分,采用ROC曲线检验模型得分与病人发生术后CVC渗血的拟合效果,以Youden指数最大值确定预测模型的最佳临界值,最终测得ROC曲线下面积为0.869,95%CI为(0.827,0.912)。约登指数最大值为0.548时,取P=0.588为最佳预测界值,预测敏感度为0.730,特异度为0.817,阳性预测值为80.0%,阴性预测值为75.2%,预测一致率为77.4%。见图1、表4。

图1 预测心脏术后病人CVC穿刺点发生渗血的ROC曲线

表4 心脏术后病人CVC穿刺点渗血预测模型分析 单位:例

3 讨论

3.1 心脏术后病人CVC穿刺点渗血模型构建的意义 心脏手术创伤较大、风险性较高,多数病人围术期需要使用CVC。部分病人由于血管硬化、弹性较差、术后肢体过度活动等原因造成血管挤压及凝血异常[21-22],帮助临床工作者及时发现并识别病人潜在的渗血风险,将对提高护理质量、保留深静脉置管的时间、缩短病人的术后住院时间起到十分重要的作用[23]。

3.2 心脏术后病人CVC穿刺点渗血模型危险因素分析 本研究从病人生物学因素、置管相关因素、输液相关因素和其他因素多维构建心脏术后CVC渗血的风险预测模型,最终模型包括年龄≥65岁、置管长度、置管时间、术后频繁活动、凝血障碍及敷贴过敏6个危险因素。研究发现,65岁以上的病人穿刺点渗血率明显增加[24]。血管老化是衰老的一种重要表现,随着年龄的增长,静脉血管壁纤维肌层逐渐萎缩,弹力纤维束增生肥大,导致血管壁弹性降低,损伤后止血能力下降。此外,老年病人肝、肾等脏器功能衰退,影响抗血栓药物的体内代谢过程,易引起药物蓄积,使其对于抗血栓药物的敏感性高于年轻病人,出血事件风险显著增加[4]。凝血障碍也是渗血风险因素,与Müller等[11-25]研究结果一致。一项随机对照试验发现,置管长度越短、时间越长,导管移位可能性越大,导管与皮肤摩擦越多,发生渗血风险越大[15]。陈婷等[26]研究表明,病人CVC处敷贴经常更换,易引起导管松动,从而引起病人穿刺处渗血。心脏术后病人普遍存在多汗现象,而敷贴透气性差,周围汗液无法排出,从而容易过敏,进一步导致病人CVC渗血风险增加[27]。而术后频繁活动及翻身,会加大导管和穿刺处皮肤的摩擦,造成穿刺点直径扩大、导管与针眼间的缝隙增加,从而导致渗血的发生率升高[14],反复穿刺会导致皮下组织损伤,增加渗血风险。因此,未来研究可基于提高置管人员的技能水平,促进置管器材发展,从而减少反复穿刺,降低心脏术后CVC渗血的发生率。

3.3 本研究的创新与局限性 本研究从病人生物学因素、置管相关因素、输液相关因素和其他因素多维构建心脏术后CVC渗血发生的影响因素;采用循证的方法确定相关危险因素,且本模型具有所需数据获取简便、评估快捷的特点,可以为临床工作中防治术后出血提供参考;采用ROC曲线进行CVC渗血风险预测模型预测效果的评价,预测一致率较高。

4 小结

本研究通过对心脏术后病人的多维度资料进行分析,筛选出CVC穿刺点渗血相关的危险因素,初步构建了渗血风险预测模型并进行验证,结果显示模型具有较好的预测性,可为临床护士及医生关于相关渗血的预防与控制提供一定的参考依据。本研究的局限性在于仅在1所医院进行研究,未来研究中可进行多方面、大样本的研究,以进一步证实并完善本研究的预测评分模型,以期为临床实践提供指导。