1960-2016年贵州喀斯特山区干旱时空动态分析

2021-08-25毛春艳杨广斌尹昌应

毛春艳, 戴 丽, 杨广斌, 尹昌应, 杨 青, 刘 芳, 李 蔓

(1.贵州师范大学 地理与环境科学学院, 贵州 贵阳 550025; 2.贵州省山地资源与环境遥感应用重点实验室,贵州 贵阳 550025;3.贵州理工学院 建筑与城市规划学院, 贵州 贵阳 550003;4.安顺学院 资源与环境工程学院, 贵州 安顺 561000)

1 研究背景

日益严重的全球化干旱威胁着人类的生存环境,已成为各国政府和科学家共同关注的重要问题[1]。干旱的影响范围大、影响程度深,是造成损失最为严重的自然灾害,尤其是重大干旱灾害直接威胁到国家的粮食安全和社会稳定,故开展干旱的历史评估、实时监测及预测研究并建立长效机制具有重大现实意义[2-4]。我国历来都是受干旱危害最严重的国家之一,且随着全球气候的变化,近年来西南喀斯特地区干旱事件发生的强度和频率均呈上升趋势,严重影响了当地的经济发展并引起了广泛关注[5-6]。贵州省地处喀斯特西南集中分布区和高原山区,境内地形复杂、地势陡峭,降水的时空分布不均、年际变化和水分流失较大,常有区域性、季节性的干旱发生[7]。然而由于喀斯特地区干旱受到的影响因素众多、影响机制复杂以及干旱本身的缓慢性和无征兆性,使该地区干旱的研究成为了科学界公认的难题[1-2]。

目前国内干旱研究大多集中于中国北方干旱半干旱地区,但随着西南喀斯特地区发生干旱频次的逐渐增多和干旱程度的增加,许多专家采用各种指标对西南地区的干旱进行研究[8-11]。谢清霞等[12]运用综合气象干旱指数统计出西南地区累计干旱日数和频次,分析两者1962-2017年的时空变化特征并对其高、低值年进行大气环流形势讨论。王东等[13]利用标准化降水蒸散指数,对西南地区的干旱时空特征进行了分析,表明西南地区及子区域近半个世纪有干旱化趋势。李韵婕等[14]基于综合气象干旱指数,分析了区域性干旱事件的特征,表明1961-2016年西南地区区域性气象干旱事件频次显著增多,强度也有所增加,其主要原因可能是该地区降水量显著减少所致。

干旱指数是研究干旱特征的重要参数及关键要素之一[13]。目前应用较为广泛的干旱指数有相对湿润指数[9]、Palmer干旱指数[15]、标准化降水蒸散指数[4,13]、降水距平百分率指数[16]及综合气象干旱指数[12,14]等,其中降水距平百分率指数能直观反映降水异常引起的干旱,且具有多时间尺度[17]。Mann-Kendall检验方法被广泛应用于长时间序列自然事件的趋势性分析[18],该方法不需要样本遵从一定的分布且定量化程度高[19-20]。另外,Spearman相关系数是利用两变量的秩次大小作线性相关分析,属于非参数统计方法,适用范围较广[21]。因此本研究以气象站点实测数据为基础,采用 Mann-Kendall检验法提取研究区降水趋势特征,基于降水距平百分率干旱指标分析我国典型喀斯特地区——贵州省的干旱时空分布特征,以期从时空双维的角度揭示气候变化背景下贵州省1960-2016年干旱时空变化规律,为喀斯特地区干旱监测和干旱减灾决策提供科学依据。

2 数据来源与研究方法

2.1 研究区概况

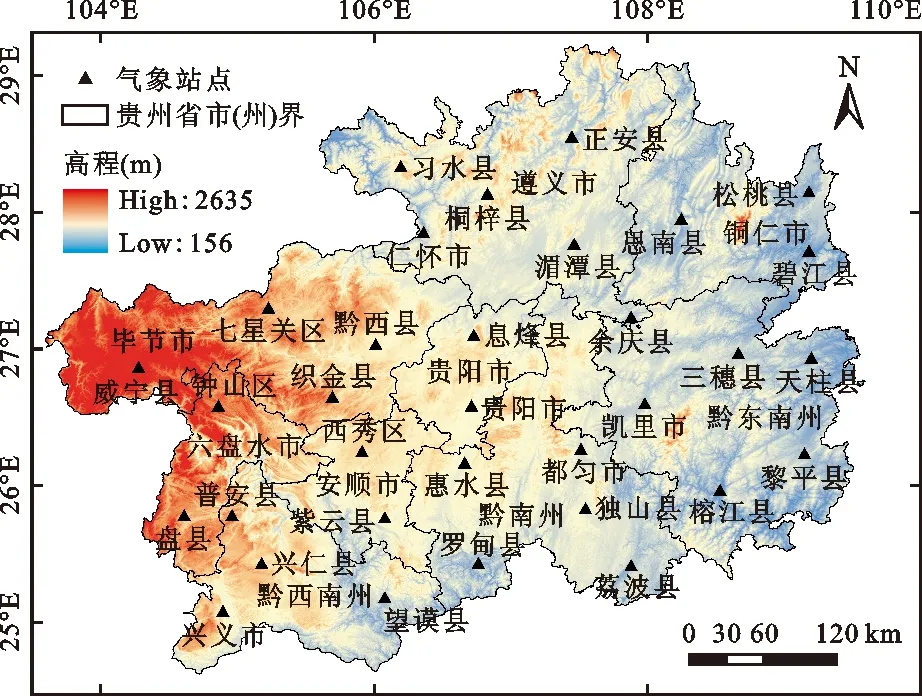

本研究选择喀斯特高原山区——贵州省为研究区。贵州省是世界知名山地大省,也是世界最大的喀斯特地域,其生态环境十分脆弱,全省总面积为17.61×104km2,喀斯特地域面积占总面积的73.8 %[22],贵州省地貌属于中国西南部高原山地,境内地势西高东低,自中部向北、东、南三面倾斜,平均海拔在1 100 m左右[23]。贵州省属亚热带湿润季风气候,受季风影响降水多集中于夏季。受大气环流和地形地貌等影响,贵州气候呈多样性,且灾害性天气种类较多,发生干旱、凌冻、冰雹等的频度较高,对农业生产有严重危害[24]。贵州省共有9个地级行政区[24],全省行政区域划分、地形高程及气象站点分布见图1。

图1 贵州省行政区域划分、地形高程及气象站点分布

2.2 数据来源

本研究使用贵州省33个气象观测站点(图1)1960-2016年逐日降水量数据,来源于中国气象数据网(https://data.cma.cn/),对于部分站点月份数据缺失情况,采用周边站点数据插值分析补全处理。研究区的DEM数据(分辨率为90 m)来源于中国科学院计算机网络信息中心地理空间数据云平台(http://www.gscloud.cn)。

2.3 研究方法

2.3.1 降水距平百分率干旱指数 根据《气象干旱等级》(GB/T 20481—2017)[17]定义,降水距平百分率(precipitation anomaly in percentage,PA)的计算公式为:

(1)

为了保证指标计算结果的正确性和准确性,在计算过程中,运用两种方法计算降水距平百分率干旱指标,分别为:(1)基于贵州省各市(州)行政区域做1 km范围缓冲区,根据范围内所有气象站点的降水量平均值计算PA指数;(2)基于贵州省各市(州)行政区域内所有气象站点的降水量平均值计算PA指数。本文将计算结果与《中国气象灾害大典:贵州卷》[26]和2000-2016年贵州省水资源公报数据进行对比分析验证,发现缓冲区降水距平更适宜于贵州省喀斯特山区干旱研究且与历史数据结果的一致性超过90%,故最终采用贵州省市(州)缓冲区降水距平方法。

2.3.2 干旱频次和干旱强度

(1)干旱频次(Pi):本文用以评价有资料年份内研究区某气象站点发生干旱的频繁程度,即该站点发生干旱的年数,根据不同干旱等级的发生年数计算各自的发生频次[16]。

(2)干旱强度(I):本文以干旱强度评价研究区及其子区域的干旱严重程度。区域内某年的干旱程度计算公式为[16]:

(2)

式中:n为发生干旱的站点数; |Ii|为各站点发生干旱时的干旱指标等级,分别用0、1、2、3和4代表无旱、轻旱、中旱、重旱和特旱。

2.3.3 非参数Mann-Kendall检验法 基于秩的非参数Mann-Kendall(M-K)统计检验方法是世界气象组织推荐并广泛使用的检验方法,主要应用于对气温、降水、径流等环境时间序列资料的长期变化趋势分析以及突变性检测等[27]。

(1)检验序列的趋势(非参数M-K趋势检验):对时间序列(x1,x2,…,xn)作如下假设:(1)F0假设,即假设序列存在上升或下降单调趋势;(2)F1假设,即假设序列无显著趋势。在F1假设下,定义检验统计量S为:

(3)

当n≥10时,S近似服从正态分布并进行标准化得到Z,将Z进行显著性检验,公式如下[27]:

(4)

Var(S)=[n-(n-1)(2n+5)-

(5)

式中:n为数据的个数;m为结的个数;t为结的宽度。在给定显著水平α下,当│Z│≥Z(1-α/2)时,接受F0假设;否则接受F1假设。当│Z│≥1.28、1.64、2.32时,分别表示通过了信度90%、95%、99%显著性检验[27]。

(2)检验序列的突变点(非参数M-K突变点检验):对于具有n个样本量的时间序列x,构造一秩序列:

(6)

(7)

定义统计变量:

(8)

式中:UF1=0;E(Sk)=(k(k+1))/4; Var(Sk)= (k(k-1)(2k+5))/72。

按时间序列x的顺序计算出统计量序列UFk,然后按时间序列x的逆序计算出UBk,使UBk=-UFk、UB1=0。若UFk和UBk两条曲线在临界线内出现交点,则交点时刻便是突变开始的时刻[27]。

2.3.4 Spearman秩相关分析和地形因子提取 本研究使用SPSS软件中的Spearman相关性分析功能研究干旱和地形因子的相关性。基于DEM数据,利用ESRI公司开发的ArcGIS 10.2软件提取、计算贵州省各市(州)的高程、坡度、坡向、坡度变率、地形起伏度和地形位指数[28]等地形因子,其中高程、坡度、坡向、坡度变率可直接使用软件提取,地形起伏度和地形位指数的计算如下:

(1)地形起伏度提取:地形起伏度指在一个特定的区域内,最高点海拔高度与最低点海拔高度的差值[29]。通过ArcGIS 10.2软件,采用规格为3×3、5×5、7×7、9×9、11×11的栅格作为邻域分析窗口,求出范围内海拔高度的最大值和最小值,然后求差值即可[29]。

(2)地形位指数:土地利用结构及其变化在地形梯度上表现出一定的分布规律,用地形位指数度量地形梯度,高程越高,坡度越大,则地形位指数越大;反之则越小[29]。其计算公式为:

(9)

3 结果与分析

3.1 干旱时间变化特征

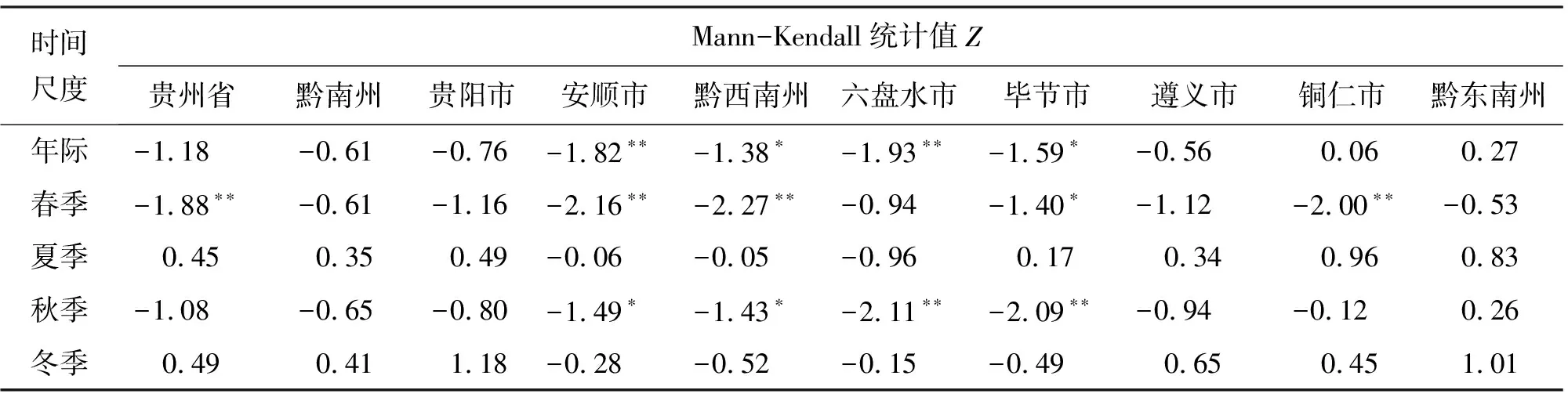

3.1.1 降水量趋势变化特征 1960-2016年贵州省及其各市(州)年、季尺度降水量变化M-K趋势检验统计值以及各气象站点降水年际变化M-K趋势检验统计值分别见表1和图2。由表1和图2可见,除铜仁市、黔东南州外,1960-2016年其他各市(州)年降水量均呈减少变化趋势,其中黔西南州、毕节市、安顺市和六盘水市通过了显著性检验,降水量有显著减少趋势。春季贵州省及各市(州)降水量均呈减少趋势,且贵州省整体、安顺市、黔西南州、毕节市和铜仁市呈显著减少趋势;夏季和冬季降水量变化趋势不显著;秋季安顺市、黔西南州、六盘水市和毕节市降水量均呈显著减少趋势。综上可知,1960-2016年贵州省及其各市(州)的降水量总体呈下降趋势。

表1 1960-2016年贵州省及其各市(州)年、季尺度降水量变化M-K趋势检验统计值

图2 1960-2016年贵州省各气象站点降水量年际变化M-K趋势检验统计值

3.1.2 年际干旱变化特征 1960-2016年贵州省年PA指数均值(各年份33个气象站点PA指数的平均值)及其M-K年际突变检验见图3。由图3(a)可见,贵州省发生干旱的年份占研究期总年份的14%,且年PA均值于2011年出现最小值,为中旱;其次是1966、1989、2009和2013年,均为轻旱。由图3(b)可见,在95%可信范围内,PA均值主要发生3次突变且集中于1987-1995年。在1987年发生第1次突变后,年PA均值由增大向减小变化,干旱有增强趋势;在1993年后年PA均值由减少向增大变化,干旱有减弱趋势;在1995年后,年PA均值再由增大向减小变化,干旱有增强趋势。总的来说,1960-2016年贵州省年PA指数均值有减少趋势,干旱有增强趋势。

图3 1960-2016年贵州省年PA指数均值及其M-K年际突变检验

图4为1960-2016年贵州省年际干旱强度与干旱站次数变化。由图4可看出,贵州省1960-2016年干旱强度整体呈微弱的上升趋势,且1974年出现最高干旱强度,其次是2011、2002、1989、2013和1995年(图4(a))。2011年出现干旱站次数最多,其次是2009、1989和2013年,而1967、1968、1977、1982和2014年各气象站点均未发生干旱(图4(b))。

图4 1960-2016年贵州省年际干旱强度与干旱站次数变化

3.1.3 季尺度干旱变化特征 图5为1960-2016年贵州省各季节PA指数均值(各季节33个气象站点PA指数的平均值)变化。由图5可看出,1960-2016年贵州省发生秋旱和冬旱的年份较多,春旱和夏旱的年份相对较少。其中春、夏季均发生季节性轻旱的年份约占总年份的10.5%和8.8%;秋季发生干旱年份占总年份的15.8%,除1963年发生季节性中旱外,其余年份均发生季节性轻旱;冬季发生干旱的年份最多,占总年份的19.3%,除1969年发生季节性中旱外,其余年份均为季节性轻旱。

图5 1960-2016年贵州省各季节PA指数均值变化

图6为贵州省1960-2016年各季节PA指数均值M-K突变检验。由图6可见,在95%可信范围内,春季发生3次突变,突变年份分别为1982、1984、2002年。在1984年前,UF(k)曲线值为正,在此期间春季PA均值总体呈上升趋势,干旱有减弱趋势;在1984年后,春季PA均值由增大向减小变化,干旱有减弱趋势;而在2002年后,春季PA均值减少趋势显著,干旱有增强趋势。夏季于1982年发生1次突变,在1982年后的夏季PA均值由减少向增大变化,干旱有减弱趋势。秋季PA均值未发生突变,变化较为平稳。冬季共发生4次突变,突变年份分别为1962、1965、1967和1968年,在1968年后,冬季PA均值由减少向增大变化,干旱有减弱趋势。

图6 贵州省1960-2016年各季节PA指数M-K突变检验

图7为1960-2016年贵州省各季节干旱强度变化趋势。由图7可见,1960-2016年贵州省各季干旱强度均呈微弱增大趋势,且冬旱强度上升的趋势相对最强。春旱于2011年出现强度最大值,其次是1974和2010年;夏旱于2014年出现强度最大值,其次是1972和1981年;秋旱于1963年出现强度最大值,也是各季干旱强度的最大值,其次是2009、1970和1992年;冬旱最高干旱强度出现在2009年,其次是2002、2006和1969年。总的来说,1960-2016年贵州省冬旱强度最强,秋旱次之,春旱和夏旱强度较弱。

图7 1960-2016年贵州省各季节干旱强度变化趋势

3.2 干旱空间分布特征

3.2.1 年际干旱空间分布 图8为1960-2016年贵州省年尺度干旱频次空间分布。由图8可看出,研究区总体呈现西北部、南部及中东部大部分地区干旱频次较高,而西南部、东北部、东南部和中部大部分地区干旱频次较低的分布特征。其中研究区西北部、南部和中东部地区轻旱发生频次较高,而西南部、东部、东北部和中部地区轻旱发生频次较低;研究区西北部、南部和东北部地区中旱发生频次较高,而西南部、北部和东部地区中旱发生频次较低;研究区西北部的威宁县、钟山区、七星关区和黔西县一带,西南部的兴仁县、紫云县一带和余庆县在研究期内出现过重旱,但频次较低;特旱仅发生在研究区西北部和西南部的部分地区,且发生频次较低。

图8 1960-2016年贵州省年尺度干旱频次空间分布

3.2.2 季尺度干旱空间分布 图9为1960-2016年贵州省季尺度干旱频次空间分布。

图9(a)表明,1960-2016年春季研究区未出现特旱,仅西部的威宁县、钟山区、盘县和七星关区一带有重旱发生。春季研究区西北部地区轻旱频次最高,其次是西南部和东南部部分地区,东部、东北部和中南部地区轻旱频次较低;中旱频次最高出现在西北部地区,最低出现在东南部地区,呈现由西北到东南从高到低的频次分布特征。

图9(b)表明,1960-2016年夏季研究区未出现特旱,仅余庆县出现过重旱。研究区东南部、中东部和西北部地区轻旱发生频次较高,而东北部和西南部发生频次较低;研究区东北部、中部和西南部地区发生中旱的频次较高,而东南部和西北部大部分地区频次较低。综上可知,夏季轻旱呈现东南部和西北部较高、西南部和东北部较低的频次分布特征,中旱频次分布则相反。

图9(c)表明,1960-2016年秋季研究区各气象站点发生轻旱的频次普遍较高,仅北部、西南部部分地区频次相对较低;秋季研究区南部和东南部地区发生中旱的频次较高,而西部、北部和西南部地区频次较低,总体呈现南部及东南部较高,而北部及西北部较低的频次分布;秋季研究区西南部重旱频次最高,而中部、东部和中北部地区重旱频次较低甚至未发生重旱,总体呈现西高东低的频次分布;研究区西部、西北部、西南部和东南部部分地区发生过特旱,但频次较低。

图9(d)表明,1960-2016年冬季研究区西北部、南部和东北部地区发生轻旱的频次较高,而东部、西南部和中部地区发生频次较低;中旱发生频次分布特征与轻旱基本一致;冬季研究区南部和西部地区重旱发生频次较高,而东部、中部和北部地区重旱频次较低,总体呈现西部和南部较高、东部和北部较低的分布特征;冬季仅研究区西部、东北部和南部的部分地区出现过特旱,且发生频次较低。

图9 1960-2016年贵州省季尺度干旱频次空间分布

3.3 干旱频次与地形因子的Spearman相关分析

通过相关分析发现,3×3和5×5窗口的地形起伏度与干旱频次的相关性最强,故采用3×3和5×5窗口的地形起伏度因子,贵州省各干旱等级的频次与各地形因子的相关性如表2所示。由表2可看出,轻旱频次与地形起伏度(3×3、5×5)、坡度和坡度变率均呈显著负相关;重旱频次与高程和地形位呈显著正相关,特旱频次与坡向呈显著负相关。综上可知,干旱频次与地形因子显著相关。

表2 贵州省各干旱等级的频次与各地形因子的相关性

4 讨 论

在全球气候变暖的背景下,喀斯特地区干旱程度整体呈增强趋势,对当地生产生活带来较大影响[30]。本研究分析表明,1960-2016年贵州省及各市(州)降雨量总体呈减少趋势,PA指数呈减小趋势,干旱呈增强趋势,且2011年出现年PA均值的最小值,其次2009和2013年的PA均值也较小,原因主要是2009年的厄尔尼诺现象导致印度季风衰退,贵州省受其影响降水偏少,故2009及其后的2013和2014年均出现干旱[31]。1960-2016年贵州省发生秋旱和冬旱的年份较多,春旱和夏旱的年份较少;1960-2016年贵州省年和季节尺度上干旱强度均呈增大趋势,且冬旱强度最强,秋旱次之,春旱和夏旱较弱。其原因主要是贵州省位于亚热带季风性湿润气候区,受热带海洋气团和极地大陆气团交替控制,由于海陆气团之间的特征差异,夏半年受海洋气团的控制,降雨量大、降雨次数多且降雨强度大;而冬半年除了受西伯利亚冷高压的控制外,云贵准静止锋对黔中地区的降雨也有很大的影响,冬半年阴雨绵绵的天气较多,但降雨量和降雨强度较小。这与黄晚华等[16]对西南地区干旱的季节性分析趋势相一致,也验证了PA干旱指标对贵州省喀斯特山区干旱评价分析的适用性。

空间上干旱事件的发生呈现明显的季节性和区域性,各季干旱频次空间分布在不同地域上显示出较大差异性。年际干旱频次高发区集中于研究区西北部、中南部及中东部地区;特旱仅发生在秋、冬季西部和东南部部分地区且频次较低,重旱、中旱和轻旱频次秋、冬季较高,春、夏季较低。总体来看,春季干旱频次西高东低;夏季中部高;秋季南高北低,重旱西高东低;冬季西高东低。可能是因为贵州地处亚热带喀斯特高原山区,境内地形复杂、地势陡峭,降水的时空分布不均,秋、冬季降雨较少[7]。这与程学凯等[30]和李月等[31]的研究结果相一致。

轻旱频次与地形起伏度(3×3窗口、5×5窗口)、坡度和坡度变率均呈显著负相关,重旱频次与高程和地形位呈显著正相关,特旱频次与坡向呈显著负相关。可能是因为干旱划分等级相对其他等级干旱来说,坡度、地形起伏度、坡面曲率越大,则轻旱频次越低;海拔较高、坡度较大地区容易发生重旱,即重旱易发生在高陡地区;特旱发生频次较低,结合实际数值,特旱也主要发生在高陡地区。

综上可知,干旱与地形因子显著相关,主要是因为贵州省位于我国西南喀斯特集中分布区,地形地貌起伏大、地块破碎,喀斯特发育强烈,因而干旱受地形因子影响较大[6]。

研究发现,贵州省各市(州)缓冲区降水距平更适宜于贵州省干旱研究且与历史数据有较高一致性。但干旱的影响因素较多,如与温度、大气环流、地貌以及人类活动等因素有关,物理机制较为复杂,因此未来应该继续对干旱尤其是干旱成因进行深入地探讨和分析[30]。同时,当前全球气候变化异常、极端干旱事件频发,因此在今后的研究中探寻更为合适的区域干旱监测指标和建立高效合理的区域干旱监测机制必不可少[25]。

5 结 论

本文基于1960-2016年贵州省33个气象站逐日降水数据,利用 Mann-Kendall检验方法、PA指数和GIS空间表示方法分析了喀斯特山地干旱的时空分布特征,初步得到以下结论:

(1)1960-2016年贵州省降雨量有减少趋势,PA指数呈减小趋势,干旱呈增强趋势,2011年贵州省出现研究时段内年PA均值的最小值,其次是1966、1989、2009和2013年。

(2)研究区各季节干旱强度均呈上升趋势,且冬旱强度最强、发生干旱年份最多,秋旱次之,春旱和夏旱强度较弱、年份较少。

(3)空间上干旱事件的发生呈现明显的区域性和季节性。年际干旱频次高发区集中于研究区西北部、中南部及中东部地区;特旱仅发生在秋、冬季西部和东南部部分地区且频次较低,重旱、中旱和轻旱频次秋、冬季较高,春、夏季较低。春季干旱频次西高东低;夏季中部高;秋季南高北低,重旱西高东低;冬季西高东低。

(4)轻旱频次与地形起伏度(3×3窗口、5×5窗口)、坡度和坡度变率均呈显著负相关,重旱频次与高程和地形位呈显著正相关,特旱频次与坡向呈显著负相关;重、特旱易发生在高陡地区,干旱与地形因子显著相关。