耕作深度及秸秆还田对耕层土壤理化性状的影响

2021-08-23吕凯飞安曈昕杨友琼吴伯志

吕凯飞,周 锋,安曈昕,杨友琼,王 武,程 易,吴伯志

(云南农业大学 农学与生物技术学院,云南 昆明 650201)

【研究意义】耕地是人类赖以生存和发展的基础与保障,而坡耕地是中国耕地资源重要组成部分[1]。坡耕地水土流失严重,加上不合理土壤耕作、有机质肥使用较少等原因,导致耕层变薄、土壤酸化、有机质及养分变少[2],影响作物产量,严重制约中国农业可持续发展。【前人研究进展】合理的耕作措施能改良土壤结构,协调耕层土壤的水、肥、气、热等因素,为作物生长发育提供良好的土壤环境,也是提高作物产量的关键因素[3-5]。旋耕是目前中国主要的耕作方式之一,但旋耕耕作深度较浅,形成犁底层,增加土壤紧实度[6]。研究表明,在平原地区,单作或轮作条件下,相比于常规旋耕,翻耕能有效打破犁底层,增加耕层厚度,改善土壤孔隙度,降低土壤容重、紧实度,增加深层土壤养分,促进作物生长[7-9]。免耕对土壤结构扰动较小,表层土壤能很好地保水、保肥,但随着时间增长,土壤紧实度、容重等增加,加剧养分分层[10]。中国秸秆资源丰富,农作物秸秆量与作物籽粒产量几乎持平[11],但近几年中国秸秆还田量仅为17.60%,多数采用焚烧方式处理,严重污染环境[12]。秸秆还田对土壤结构也有一定的调节能力,可减少土壤径流量、缓解土壤氮流失、增强土壤蓄水保墒能力、增加土壤有机质及养分、减少土壤裸露面积、减少蒸发量,从而维持土壤结构[13-17]。【本研究切入点】已有研究主要针对平原区进行土壤耕作措施与秸秆还田等方面,而有关山区坡耕地作物多样性种植条件下耕作深度结合秸秆还田对土壤理化性状影响未见研究报道。【拟解决的关键问题】针对云南坡耕地面积广,多样性种植较为普遍的现状,基于玉米‖辣椒种植模式下,研究不同耕作深度及秸秆还田对耕层土壤理化性质的影响,为云南坡耕地耕层持续改善及农业可持续发展提供依据。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

试验于2016-2018年在云南省砚山县江那镇农业科技示范基地(23°59′N、104°45′E)进行,试验地为典型的石灰岩红壤,坡度8°,属低纬北亚热带高原季风气候,年平均气温16.1 ℃,正常年降雨量1008 mm。

1.2 试验材料

2016年:辣椒(CapsicumannuumL.)品种为CT117,玉米(ZeamaysL.)品种为云瑞88;2017、2018年:辣椒品种为丘北辣(地方老品种),玉米品种为云瑞88。

1.3 试验设计

试验采用随机区组设计,共8个处理。T1:免耕+秸秆还田;T2:旋耕15 cm+秸秆还田;T3:翻耕20 cm+秸秆还田;T4:翻耕30 cm+秸秆还田;T5:免耕;T6:旋耕15 cm;T7:翻耕20 cm;T8:翻耕30 cm,小区面积45 m2,每个处理4次重复,共32个小区。

1.4 土壤耕作与作物种植

1.4.1 土壤耕作 试验于2016年5月开始实施。2016、2017、2018年播种前,免耕处理采用玉米秸秆覆盖还田,旋耕15 cm、翻耕20 cm、翻耕30 cm处理将秸秆覆盖于地表,随耕作翻埋还田。

1.4.2 玉米‖辣椒种植管理 玉米‖辣椒采用行比2∶6间作模式,带幅为385 cm。玉米辣椒间距为60 cm,其中玉米种植规格:宽行距34 cm、窄行距40 cm、株距30 cm,双株留苗,密度为34 620 株·hm-2;辣椒种植规格:窄行距45 cm,宽行距160 cm,株距35 cm,密度为4420 株·hm-2。辣椒采用育苗移栽,移栽时间为4月下旬至5月上旬。玉米采用穴播,播种时间分别为每年5月上旬。

1.5 指标测定

1.5.1 土壤物理指标测定 容重:采用环刀法,在每个小区“S”形取5个点,在0~10、10~20、20~30 cm的深度各取一个环刀,称鲜重后用胶带缠牢,运回室内后除去胶带,吸水至恒重,称吸水后的重量;放到烘箱105 ℃下烘至恒重,称干重;将环刀内土壤倒出,把环刀清洗干净称环刀重。然后计算土壤容重[18]。

紧实度:使用SC-900紧实度仪测定,按照“S”型随机观测法,在每个小区10和20 cm深度处测量,分别取6个样点。

剪切力:使用剪切力仪测量,在取环刀时,分别测量每个环刀附近0、10、20 cm土壤剪切力。

1.5.2 土壤养分测定 土壤取样:在玉米收获后,每个小区按“ S ”型用直径5 cm土钻取10~20 cm土样,土样带回风干后,过1 mm筛。

土壤碱解氮:采用碱解扩散法。土壤速效磷:采用钼锑抗比色法。土壤有效钾:采用火焰光度计比色法[19]。

1.6 数据处理分析

采用Excel 2016和SPSS 20.0软件进行试验数据处理和分析。

2 结果与分析

2.1 耕作深度及秸秆还田对土壤物理性状的影响

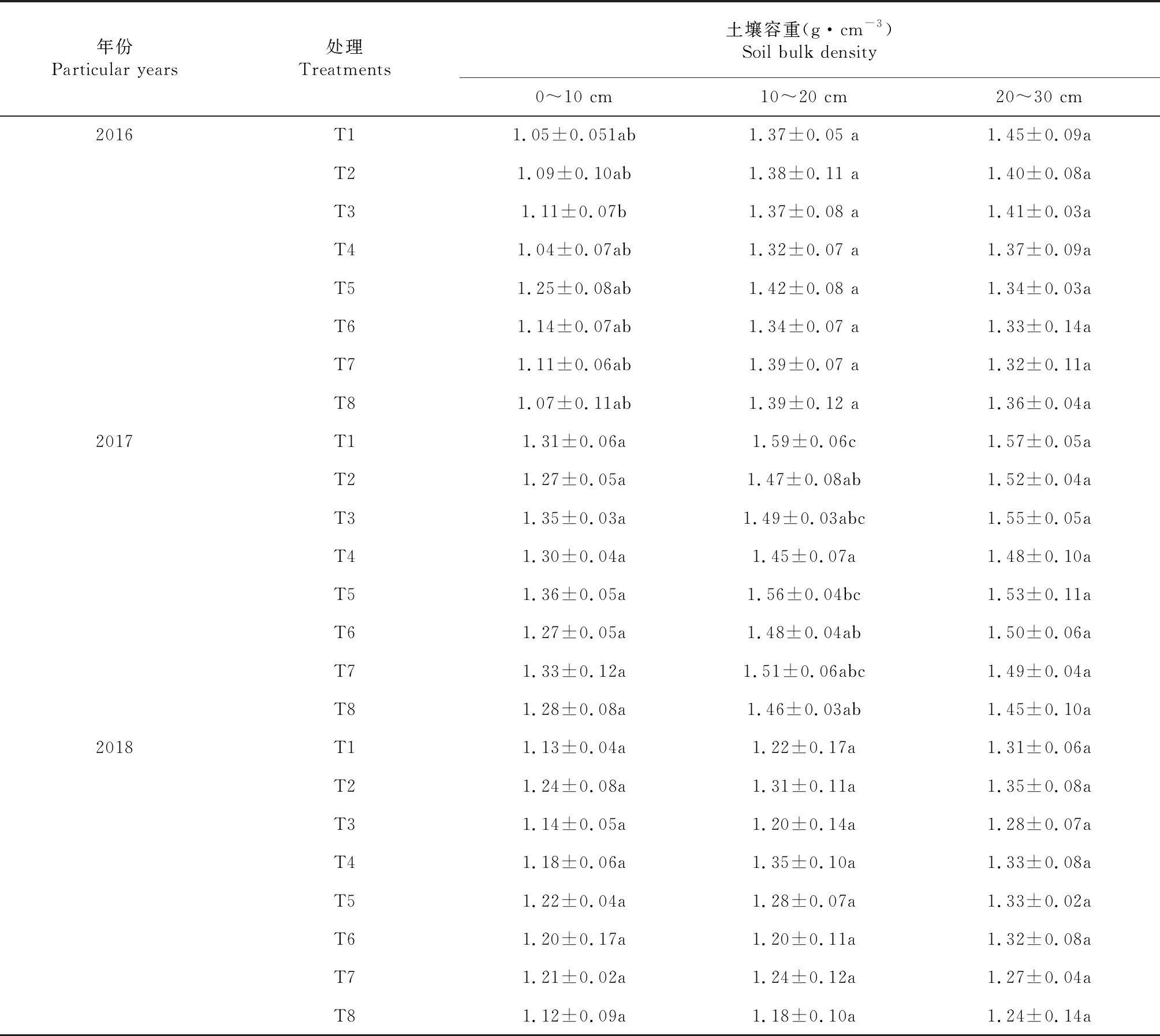

2.1.1 不同深度及秸秆还田对土壤容重的影响 土壤容重是体现土壤物理性质的重要指标之一。由表1可知,0~10 cm耕层土壤容重在2016年T5处理高于T6、T7、T8处理,高3.04%~8.26%;2017~2018年均表现为T5>T6>T7>T3>T2>T8>T1>T4,且各处理间差异不显著。10~20 cm耕层土壤容重在2016-2018年总体表现为T4较小,T5较大,2017年T1显著高于T4。20~30 cm耕层土壤容重在2017-2018年均表现为T4、T8较小,T1较大,说明T4、T8能降低土壤10~30 cm耕层土壤容重,降低1.07%~2.86%。在2016-2018年,各试验处理对20~30 cm耕层土壤容重的影响无显著差异。就各处理而言,翻耕30 cm+秸秆还田降低土壤容重效果更为明显。

表1 不同处理土壤容重

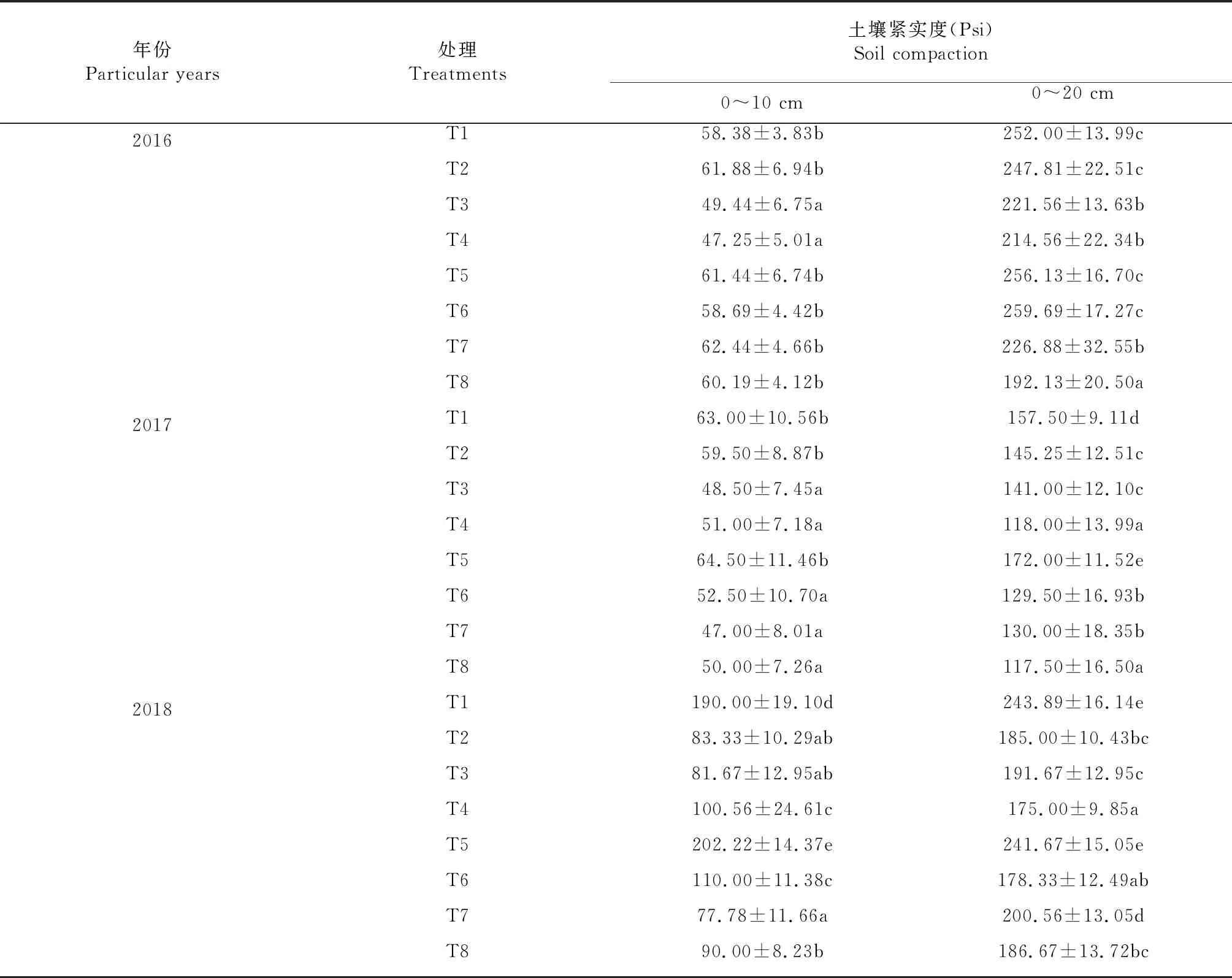

2.1.2 耕作深度及秸秆还田对土壤紧实度的影响 土壤紧实度是反应土壤物理性状的重要指标之一。由表2可知,耕层0~10 cm土壤紧实度在2016年表现为T7>T2>T5>T8>T6>T1>T3>T4,T7显著高于T3、T4(P<0.05)。在2017、2018年均表现为T5最大,且T5处理显著高于T6、T7、T8处理(P<0.05),高22.86%~59.35%。耕层0~20 cm土壤紧实度在2016-2018年总体表现为T5、T1较大,T1、T5显著高于T6、T7、T8(P<0.05),高12.89%~46.38%。2016-2018年不同深度土壤紧实度均表现为T5较大;与T1相比、T3、T4均能显著降低0~10 cm及0~20 cm耕层土壤紧实度;T4对降低土壤紧实度最为明显。2017年0~20 cm土壤紧实度偏小主要是因为冬季降雨较多,土壤含水量偏大。与秸秆不还田相比,2016、2018年秸秆还田显著降低耕层0~10 cm土壤紧实度(P<0.05)。就处理而言T3、T4均能显著降低土壤紧实度,T4效果更为明显。

表2 不同处理土壤紧实度分析

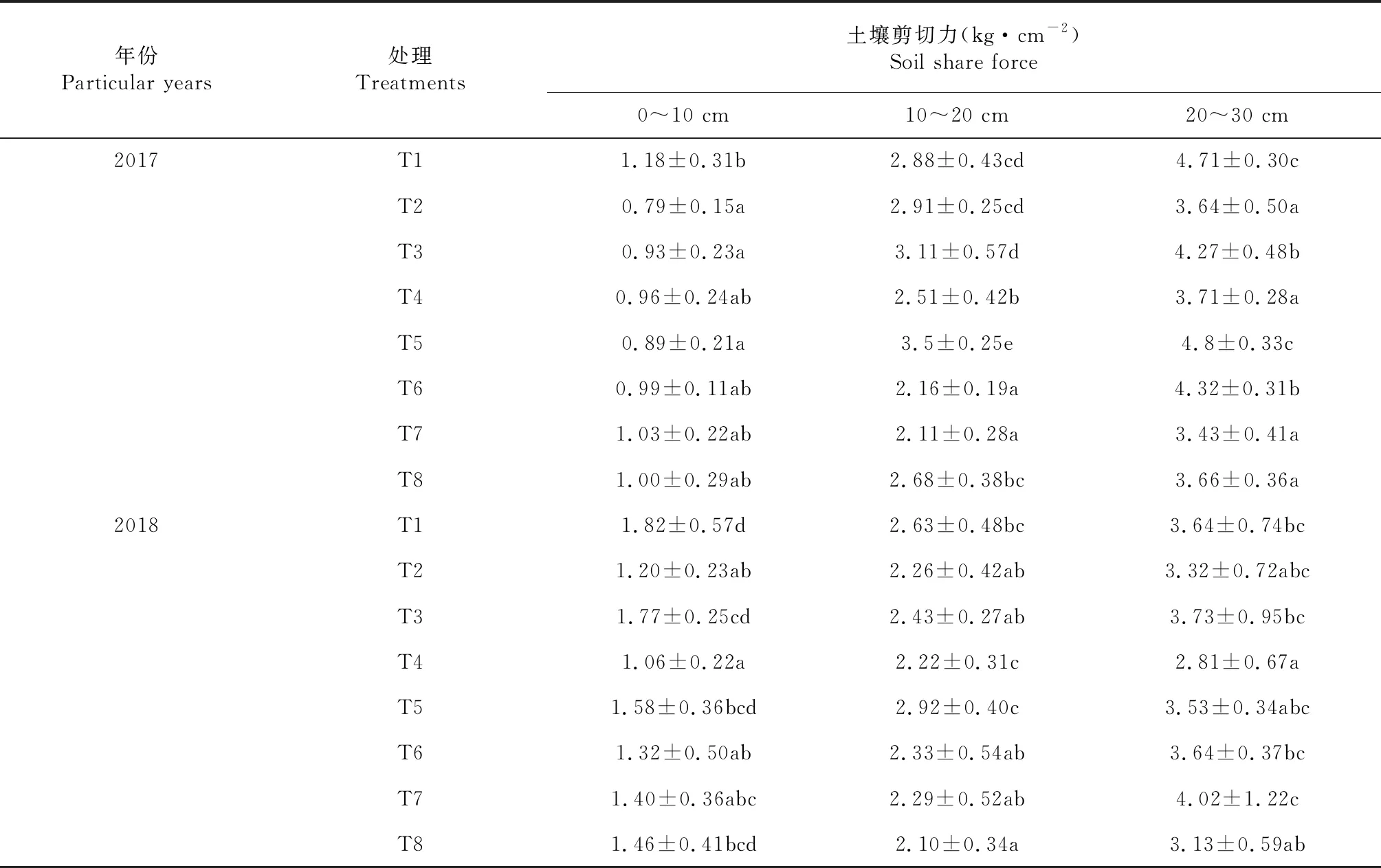

2.1.3 耕作深度及秸秆还田对土壤剪切力的影响 土壤剪切力是显示土壤物理性状的重要指标之一,由表3可知,2016-2018年耕层0~20 cm土壤剪切力总体表现为T5较大;0~10、10~20 cm土壤剪切力T7、T8之间均无显著差异;20~30 cm土壤紧实度均表现为T8较小;说明深翻耕能增加耕层厚度,进而减小土壤剪切力;同种耕作方式下,T8效果优于T7。就处理来看T4能显著降低各耕层土壤剪切力。综合来看,2016-2018年T4处理的土壤剪切力较低,表明翻耕30 cm+秸秆还田能有效降低土壤的剪切力。

表3 不同处理土壤剪切力分析

续表3 Continued table 3

2.2 耕作深度及秸秆还田对土壤养分的影响

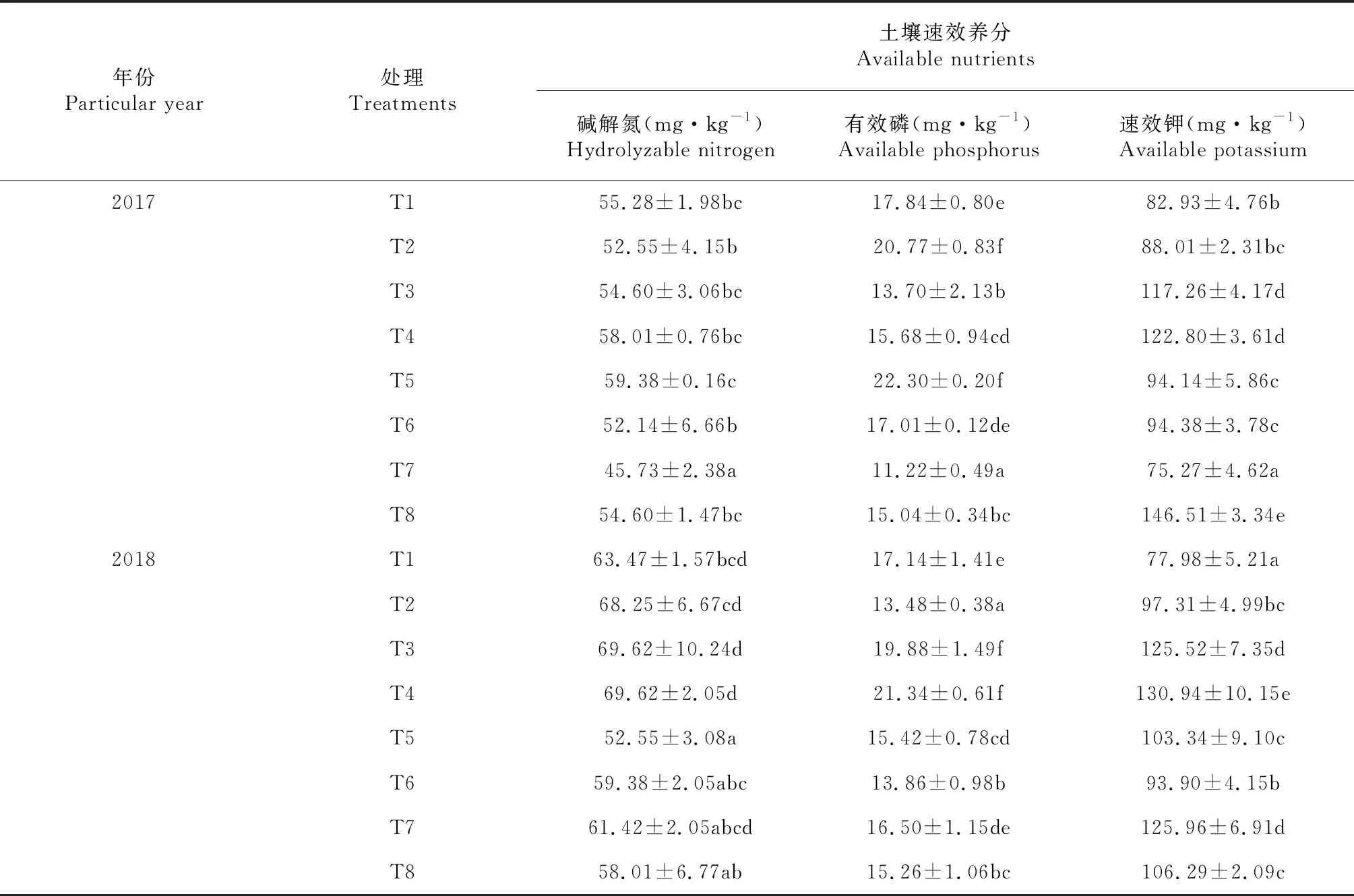

由表4可知,2017年10~20 cm土壤中碱解氮表现为T5>T4>T1>T3>T8>T2>T6>T7,T5显著高于T2、T6、T7处理(P<0.05);有效磷表现为T5>T2>T1>T6>T4>T8>T3>T7,T2、T5显著高于T1、T3、T4、T6、T7、T8处理(P<0.05);速效钾表现为T8>T4>T3>T6>T5>T2>T1>T7,T8显著(P<0.05)高于其他处理。2018年土壤中碱解氮表现为T3>T4>T2>T1>T7>T6>T8>T5,T4显著(P<0.05)高于T5、T6、T8;土壤有效磷表现为T4>T3>T1>T7>T5>T8>T6>T2,T4、T3显著高于其他处理;土壤速效钾表现为T4>T7>T3>T8>T5>T2>T6>T1,T4、T3显著高于T1、T2。2017年、2018年不同养分规律不一致,2017年T4、T3的10~20 cm有效磷均含量较低,小于T2;2018年T4、T3的10~20 cm土壤碱解氮、有效磷和速效钾含量均高于T2,说明随试验时间的延长,翻耕不同深度均能提升10~20 cm土壤速效养分含量。总体而言,随试验时间的延长,秸秆还田处理能增加10~20 cm土壤速效养分含量。

表4 各处理10~20 cm土壤速效养分分析

3 讨 论

作物生长需要适宜的土壤环境,不同耕作方式及秸秆还田是改善土壤环境的重要手段。有研究表明,深耕显著降低了土壤贯穿阻力与容重,且在深耕过程中打破犁底层、改变生物群落特征、有效增加深层土壤养分含量,可为作物根系生长提供良好的生长环境[20]。赵亚丽等[21]研究表明,深耕能提高冬小麦及夏玉米产量,分别提高9.2%、12.85%。秸秆还田也是改善土壤的重要方式之一。秸秆还田可以降低土壤容重、减少土壤裸露面积、减少蒸发量;可提高土壤有机碳含量,提升N、P、K含量及土壤肥力,维持土壤结构,为作物生长提供良好的生长条件,进而提高作物产量[22]。本研究结果表明,与传统旋耕相比翻耕20 cm、翻耕30 cm能降低0~30 cm土壤容重、紧实度、剪切力,增加10~20 cm土壤速效养分。秸秆还田能降低土壤紧实度、剪切力,2018年秸秆还田处理的10~20 cm土壤碱解氮、有效磷、速效钾含量明显提高,总体表现出秸秆还田年限越长土壤养分提高越明显,这与前人结果基本一致[23-24]。翻耕20 cm、翻耕30 cm处理能降低土壤容重、紧实度、剪切力等物理性状,同时提高10~20 cm土壤碱解氮、有效磷、速效钾含量。虽然翻耕30 cm对物理性状影响较大,但其耕作成本较高、对土壤养分提升较慢,因而将翻耕20 cm作为最适合的耕作深度。

4 结 论

翻耕20 cm能改善土壤紧实度、容重、剪切力等物理性状,秸秆还田能降低耕层0~10 cm土壤紧实度。翻耕20 cm+秸秆还田能显著降低土壤紧实度、土壤容重、土壤剪切力等物理性状,提高10~20 cm土壤碱解氮、有效磷、速效钾含量,有利于坡耕地耕层结构持续改善。因此,翻耕20 cm+秸秆还田是本试验地区最为合适的耕作与秸秆还田结合方式。