围产医学中心建设标准制定与应用探析*

2021-08-20叶俊英尹芃芃郑晓菲贺凌云罗颖艺屈丹丹杜显昌

——叶俊英 尹芃芃 郑晓菲 罗 茜 贺凌云 罗颖艺 屈丹丹 杜显昌 张 华

我国围产医学发展较为缓慢,目前仅在上海、广州等地建立了围产医学中心,大多数城市特别是西部地区仍处于起步阶段,且没有统一的建设标准[1-2]。国家《“健康中国2030”规划纲要》对“生殖健康与人口发展、母婴安全与优生优育、出生缺陷与人口素质”等提出新的要求[3]。特别是二胎政策放开后,新生儿、早产儿数量大幅度增加,促使传统服务模式改变,强调产科与儿科合作,围产医学中心标准化建设势在必行。重庆市妇幼保健院借鉴德国围产医学中心标准,基于文献研究[4-7]与实践经验,参照国家《危重孕产妇救治中心建设与管理指南》《危重新生儿救治中心建设与管理指南》相关制度[8-9],探索制定了《围产医学中心建设标准》(以下简称《标准》),以期为我国围产医学中心建设提供参考依据。

1 《标准》内容

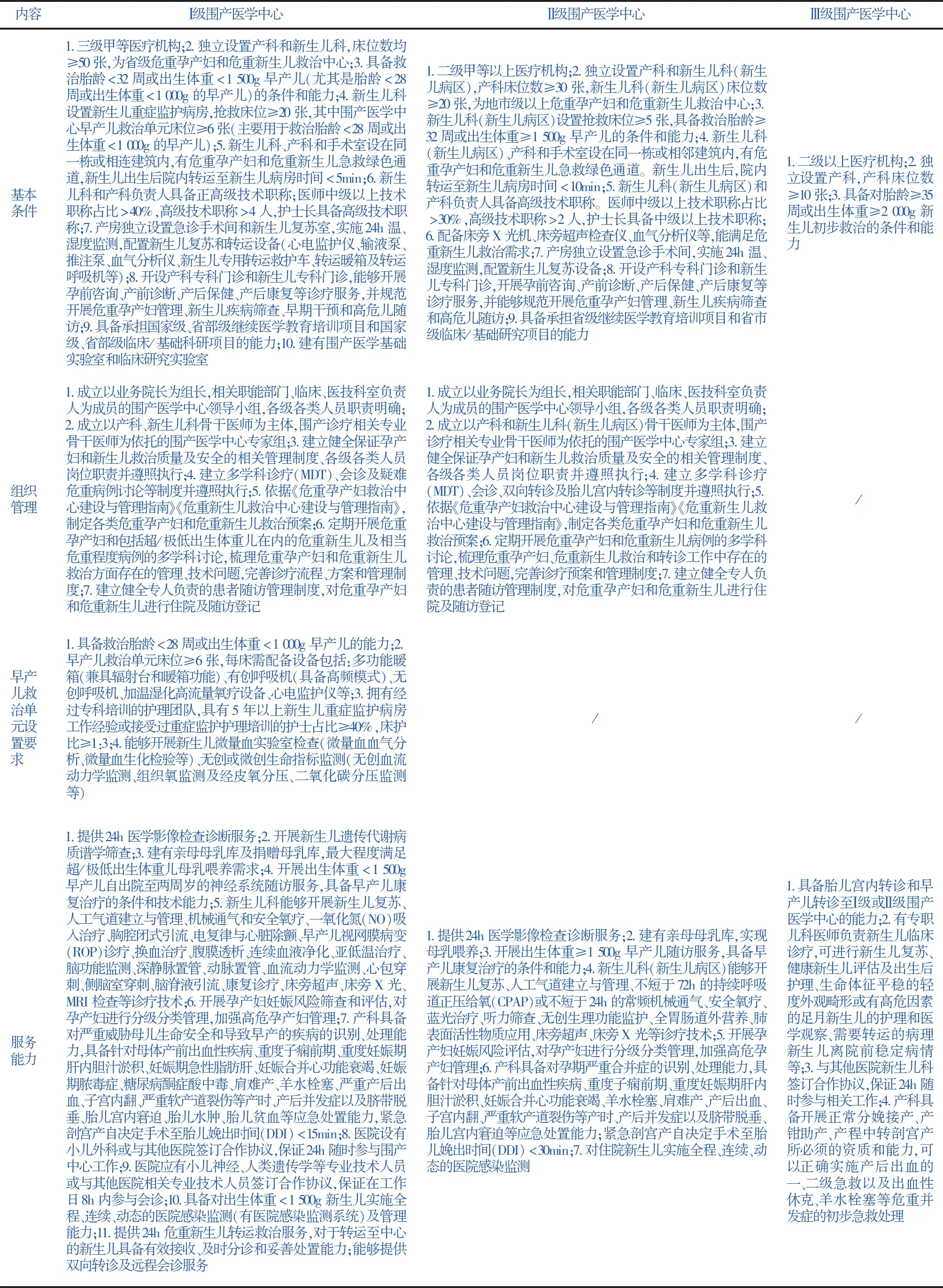

根据实际运作情况,该院把围产医学中心建设标准分为3个级别,分别为“Ⅰ级围产医学中心”“Ⅱ级围产医学中心”和“Ⅲ级围产医学中心”,每个级别均包含基本条件、组织管理、早产儿救治单元设置要求、服务能力4个部分,见表1。

表1 围产医学中心建设标准

Ⅰ级围产医学中心是指具有健全的医院管理制度、坚实的多学科诊疗基础和明显的专业学科优势的三级甲等医疗中心和教学基地。它在医疗服务、科研教学、技术指导、预防保健4个方面起到引领作用,具备较强的医疗服务辐射力和影响力,能够承担复杂、少见、特殊的危重孕产妇和危重新生儿诊疗、医学人才培养及医学科学研究等工作。Ⅱ级围产医学中心是指能为孕产妇和新生儿提供标准化诊疗服务的区域性二级甲等医疗中心。它能够进行危重孕产妇和危重新生儿的救治,并具备向“Ⅰ级围产医学中心”进行胎儿宫内转运、新生儿救治转运的能力,以及新生儿出院后随访管理的能力。Ⅲ级围产医学中心是指能为孕产妇和新生儿提供基本的、标准化的诊疗服务,拥有产科、儿科专业人员,配备基本设施设备的二级医疗机构。

2 《标准》应用

2.1 明确建设思路

该院以建立辐射重庆乃至西部地区的围产医学中心为目标,通过整合产前诊断、产科、新生儿科、急救、医学影像、营养及心理等学科优势,开展以产科和新生儿科一体化协同发展为基础的围产多学科协作。目前,该院已初步形成了集产前诊断、遗传与咨询、危重孕产妇早筛早治及规范化管理、胎儿宫内转运、新生儿尤其是超/极低出生体重儿救治转运、高危新生儿出院后随访的多学科交叉协作的重点学科建设网络。

2.2 搭建组织架构

围产医学中心实行中心负责制,设立围产医学中心建设领导小组、专家组及专业学组,分别负责中心的管理及临床工作。领导小组由院长及分管副院长负责,科教、医务、人事、财务、设备等相关职能部门统筹联动;专家组及专业学组以学科带头人及骨干为核心,负责具体实施,提供全过程、全方位的临床技术支持。

2.3 完善制度建设

围产医学中心建设中存在的难点主要集中在产、儿科合作不紧密。针对这一问题,经领导小组讨论,制定了“围产多学科联合会诊会议制度”(围产MDT会议制度),每两周召开1次;以及门诊>28周孕妇“产儿科联合会诊制度”,参与会诊人员要求为副主任医师及以上。同时,为规范产房手术室剖宫产流程,制定了“产房分娩应急演练机制”,要求每月在产房开展1次应急实战演练,确保行剖宫产术安全、高效。

2.4 加强国际合作

该院稳步拓展中德合作项目,包括超早产儿单元共建、开展合作研究、中德人员互派等,促进医教研全方位合作。每年遴选10名~20名优秀临床医务人员赴德国开展临床技能培训,参加欧洲围产医学会议。同时,与德国马格德堡大学联合在重庆召开每年1次的“长江-莱茵河”围产医学国际论坛,提升医院学术影响力。

2.5 升级学科平台

围产医学中心涵盖早产儿救治单元、产房剖宫产手术麻醉间、产房新生儿复苏室、遗传咨询门诊、产儿科联合门诊等功能单元。该院配置有国际先进新生儿复苏和转运设备,保证24h温、湿度监测;投入大量资金建成围产医学中心实验室及生物样本库,畅通宫内转运及超早产转诊渠道,提升了超早产儿救治成功率,形成了全周期围产过程的学科支撑平台。

3 应用成效

通过对《标准》应用实践,该院围产学科群协作意识逐步形成,临床救治水平不断提高,宫内转运及超早产转诊实力不断增强,科教研能力大幅度提升,学科人才储备逐渐扩大,有效促进了围产医学学科建设与发展。

一是围产医学学科建设理念转变。相关临床科室与时俱进,提高认识,产、儿科加强了多学科合作,形成了中心建设推进、问题解决及督导机制,为围产医学学科建设夯实了基础。

二是临床救治水平提高。该院形成了全包围式的孕产妇和围产儿救治工作流程,现已开展外倒转、超早产儿分娩救治、新生儿LISA技术、宫外胎盘输血、超声引导下的PICC等特色临床新技术,制定了“体温管理”“延迟脐带结扎”规范技术流程。自2020年8月成立围产外科以来,现已开展高难度胎儿宫内手术14例。

三是宫内转运及超早产转诊实力增强。该院在2020年6月成立“超早产宫内转运呼救中心”,常规接收区县超早产宫内转运高危孕产妇,转运患者最远来自西藏昌都;成功救治25+4周超早产儿,超/极低出生体重儿救治存活率分别达73.5%、98.2%,为重庆周边乃至全国需要救护的危重症孕产妇和危重新生儿提供了安全保障。

四是科教研能力提升。该院围绕母体医学、胎儿医学产前诊断、胎儿医学宫内治疗、新生儿医学等亚专科,凝练出危重孕产妇救治、早产发病机制研究、围产期感染、超早产综合救治等重点科研方向,集中布局优势亚专业,获批国家自然科学基金等国家级和省部级科研课题50余项。

五是学科人才培养效果显著。2019年,该院8名代表(包括医生、护士、行政管理人员)受邀在国际围产医学大会上作主题发言,围产救治案例在多次会议上进行展示并在各类比赛中获奖。

4 结语

重庆市妇幼保健院作为重庆全市妇幼保健机构医联体牵头单位,积极探索,打造了符合德国Ⅰ级标准的围产医学中心,在借鉴国际先进理念的同时,制定了《围产医学中心建设标准》,不仅为有条件建设Ⅰ级围产医学中心的三级甲等医院提供了借鉴,而且为基层医疗单位明确了相应建设标准,有助于基层医疗机构服务能力提升,提高危重孕产妇和新生儿救治水平,促进重庆市妇幼医疗服务均质化。

目前,该院围产医学学科建设尚处于起步阶段,仍存在一些不足和难点,主要表现在:一是围产医学学科作为医院新型学科建设,创新能力和人才培养有待进一步加强;二是由于医院为非教学专科医院,科研带动优势较弱,科技成果产出较少;三是围产医学核心前沿技术仍处于起步阶段,需进一步突破。下一步该院将通过编撰并出版《围产医学中心建设标准解读》,进一步推进Ⅱ、Ⅲ级围产医学中心在基层单位的实体化建设,加强医联体单位协同服务,共同提升围产医学学科建设实力。同时,不断加强信息技术应用,打造妇幼联盟远程医疗协同平台[10],促进与医联体单位、基层妇幼机构间的数据实时互通、远程医疗等[11],充分发挥产前、产中和产后围产期的区域联合带动作用,整合区域乃至全国围产医学资源,进一步提升我国围产医学中心建设水平。