安徽乡村文化存续与产业开发模式探讨

2021-08-18李雪莹王艳吴炜卢碧芸

李雪莹, 王艳, 吴炜, 卢碧芸

(安徽省农业科学院 农业工程研究所,安徽 合肥 230031)

乡村文化,是以农民和农村为主要载体,在农业生产与农民生活过程中创造出的所有物质成果和精神成果的总和[1]。我国众多优秀的传统文化都起源于广袤的乡村。随着社会经济发展、城市化进程加速推进,传统乡村文化正受到现代文化的冲击,乡村文化的保护与传承受到严峻挑战[2]。在大力实施乡村振兴战略的背景下,乡村文化振新是乡村发展的铸魂工程。通过对当前安徽省乡村文化存续情况、原因进行调查分析,归纳乡村文化产业开发的典型模式,提出采用乡村文化产业开发的方式进行乡村文化保护传承,以期为安徽省实施乡村振兴战略中文化的保护与传承提供借鉴,对当前乡村产业转型发展有重要意义。

1 乡村文化存续情况

调研人员在2018年1月至5月走访了安徽省40个乡村,分布于安徽省皖北至皖南的大部分区域,通过查阅文献资料、实地考察、访谈等方式,开展乡村文化调查。

皖北地区。宿州市砀山县良梨镇良梨村、宿州市埇桥区灰古镇付湖村、淮北市杜集区高岳街道双楼村、淮北市烈山区烈山镇榴园村、亳州市谯城区十河镇大周村、阜阳市界首市王集镇李彬庄村等14个乡村。

江淮丘陵地区。淮南市毛集实验区焦岗湖镇洼梁村、合肥市三十岗乡崔岗村、合肥市大圩镇黄港村、滁州市全椒县大墅镇、滁州市全椒县襄河镇八波村、马鞍山市和县善厚镇凤台村等11个乡村。

皖西大别山区。六安市金寨县双河镇双河村、六安市霍山县与儿街镇大沙梗村、六安市舒城县韩桥村共3个乡村。

沿江和皖南山区。安庆市太湖县晋熙镇芭蕉村、安庆市迎江区新洲乡青龙村、池州市贵池区杏花村文化旅游区、芜湖市芜湖县六郎镇北陶官巷村、宣城市宣州区洪林镇宣茶村、黄山市黄山区新丰乡丰溪村鲍家园中心村等12个乡村。

1.1 乡村文化的内容与存续情况

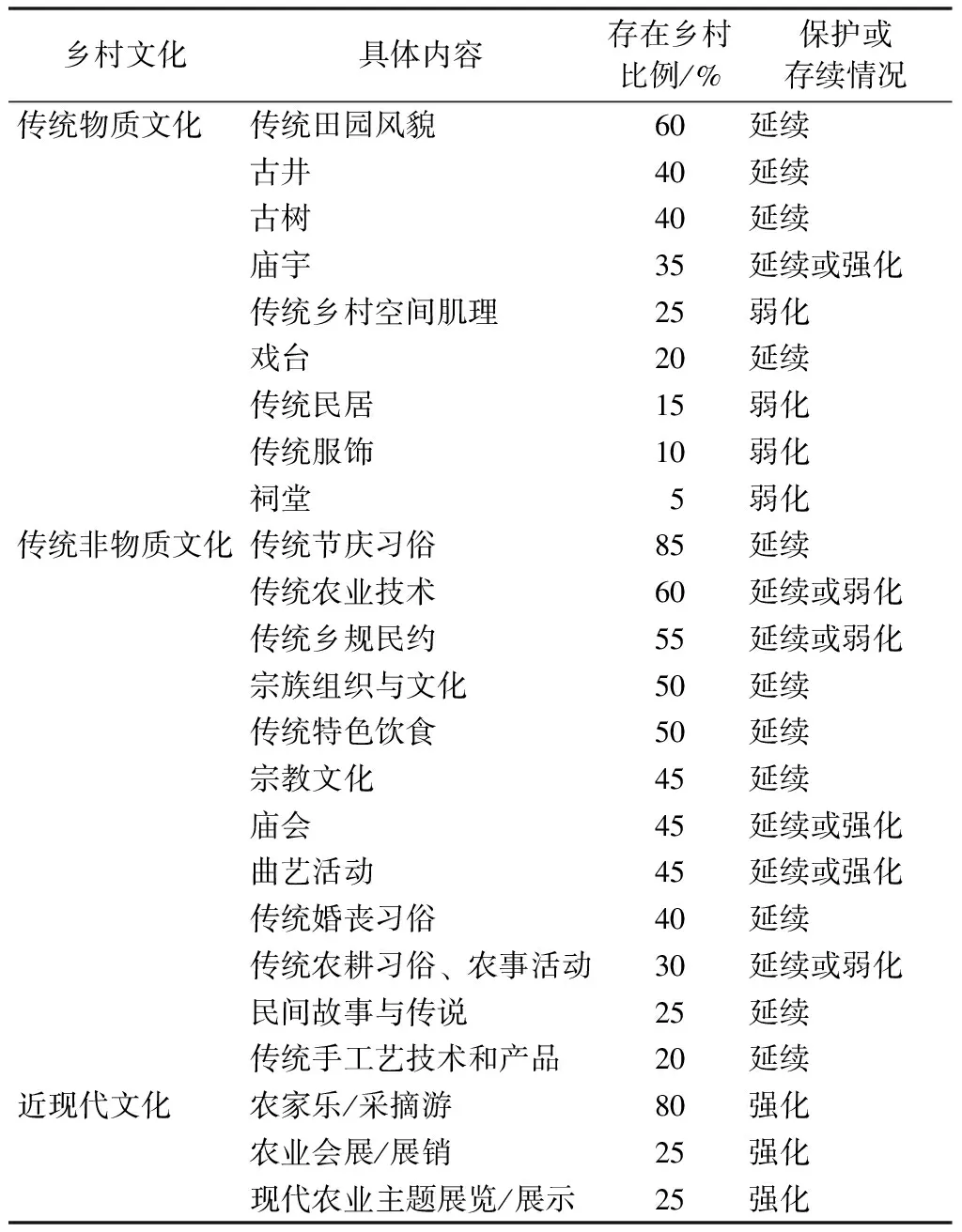

文化从存在形态上分为物质文化和非物质文化。在乡村文化中,物质文化体现为田园景观、乡村空间肌理、建筑、农业生产工具、服饰等;非物质形态的文化是乡村文化的核心,体现为农事活动、乡规民约、民俗技艺、宗教文化、宗族活动等[3-4]。安徽历史悠久,文化多元,兼具南北特色,安徽乡村是优秀地域文化的发源地。例如以徽派建筑、徽商、徽菜、新安文化等为主要内容的徽文化,黄梅戏、凤阳花鼓等曲艺文化,淮南豆腐传统制作技艺、阜南柳编工艺、阜阳剪纸技艺、泾县宣纸制作技艺、黄山毛峰制作技艺等手工技艺[5]。本次调研并未重点关注这些远近闻名的传统文化,而是希望了解众多湮没无闻的乡村文化在一般乡村中存续的普遍情况(表1)。近些年兴起的农家乐、采摘游、农业会展、现代农业主题展览等文化活动,已成为不可忽视的新兴文化元素,调研中将它们归于第三类“近现代文化”。

表1 安徽乡村主要文化类型与存续情况

在传统物质文化方面,传统田园风貌、古井、古树和庙宇是在调研乡村中存在比例较高的几项,近些年保护与恢复的情况较好;传统乡村空间肌理、传统民居、传统服饰和祠堂的存续状况都不太理想;古戏台尽管乡村中留存的较少,但保护状况尚可,这与乡村文艺活动的积极发展密不可分。在传统非物质文化方面,传统节庆习俗、传统农业技术、乡规民约、宗族组织与文化、传统特色饮食等在调研乡村中存在的比例都超过了50%,尤其是传统节庆习俗达到85%。乡村非物质文化整体上都得到了延续,但仍有一些在逐年变少甚至消失,例如乡村社区化使传统乡规民约逐渐淡化,农业生产的机械化、工厂化使传统农技、农事活动减少。而在近现代文化方面,农家乐/采摘游、农业会展/展销、现代农业主题展览/展示等蓬勃发展,农家乐/采摘游在调研乡村中存在的比例超过了80%。从整体占比来看,传统物质文化在调研乡村中存在的比例不如非物质文化,这与近年来乡村社会经济快速发展、乡村安置重建等因素密不可分。

1.2 乡村文化存续的原因

通过对安徽省40个乡村的调研,乡村文化整体处于延续但逐渐弱化的态势中。在我国城乡二元结构下,城乡发展不均衡,城市化的持续推进,使得乡村人口外流,乡村物质文化缺乏维护,非物质文化无人传承,乡村文化逐渐边缘化;而政府保护力度不足,缺乏科学规划,对村庄进行同质化的改造翻新,或者直接安置重建,使农村生活越来越城市化,乡村文化失去了存在的土壤;乡村文化旅游产业普遍发展落后,产业规模小、档次低、链条短,缺乏竞争力和带动力。

针对乡村文化强化、延续或者弱化的原因,调研人员与村干部、村民进行了访谈。受访者认为乡村文化强化或延续的首要原因是适应大众生活需求;其次是适应大众精神需求,相关产业带动,村民文化保护意识强,政府政策与资金扶持等。受访者认为乡村文化弱化的首要原因是科技发展与城市化的因素;其次是文化保护资金不足,政府政策不健全,不适应大众生活需求,不适应大众精神需求,旅游开发过度,村民文化保护意识淡薄等。

2 乡村文化产业开发模式

为解决乡村文化保护与传承的种种困境,进行乡村文化产业开发是具有可行性和发展前景的路径之一。我国乡村地区产业普遍以第一产业为主,第二、三产业有巨大的发展潜力。结合地方实际,因地制宜挖掘乡村文化特色,探索将文化资源优势转化为经济优势,既繁荣农村文化生活、提升精神文明水平,又助推农村经济发展、产业结构调整。以乡村居民作为乡村文化保护与传承的主体,以乡村文化资源的经济利益调动乡村居民的积极性,可以激活濒临消亡的乡村传统文化,为乡村文化产业振兴提供内生动力,乡村经济发展与文化保护传承将进入相互促进的良性循环轨道[6]。

发展文化产业的乡村不仅要有独特的文化资源,也要有适应当地情况的开发模式,在调研中,以文化产业获得可观的经济效益和影响力的乡村不足30%,可见乡村文化产业开发还处在探索起步阶段。以下选取了5个安徽省乡村文化产业开发的典型案例,其开发模式因各自的地理环境、社会经济、产业发展等因素而有不同,包括主导产业型、专业特色型、休闲旅游型、综合开发型和艺术介入型(表2),均已取得了一定的经济、社会效益。

表2 安徽乡村文化产业开发模式及其特点

2.1 主导产业型——淮北市榴园村

榴园村位于淮北市烈山区烈山镇,是以石榴种植为主导产业的皖北山地型村落。榴园村有着悠久的石榴栽培历史,村中仍保存有明清时期的100 hm2多古石榴树。当地石榴种植面积超过1 000 hm2,优质石榴品种平均产量可达到37.5 t·hm-2,是中国软籽石榴基地的核心区。

榴园村围绕特有的石榴资源发展文化旅游业,打造4A级景区四季榴园,连续10 a举办石榴文化旅游节,开创了“文化搭台、经济唱戏”的良好局面。石榴旅游产业每年为烈山区带来30多万游客和1 000多万元的经济效益,促进了果农增收致富。当地政府抓住国家大力推动资源型城市转型发展的契机,以烈山石榴省级现代农业示范区为基础,发扬石榴文化特色,着力打造中国石榴特色小镇、中国石榴产业集聚地、中国石榴特色旅游度假地,深入推进一二三产业融合发展。

2.2 专业特色型——界首市李彬庄村

李彬庄村位于界首市王集镇,是一个戏曲杂技文化专业特色村。李彬庄杂技已有300 a的历史,几十种“绝活”在村民中代代相传。依靠这些传统技艺,村民常年在全国各地交流演出,由最初仅仅只能营生糊口到如今大都发家致富。

李彬庄村通过演艺团体、合作社等形式,激发村民热情,推广杂技戏曲文化,发展了17个杂技艺术团体、超过200名演员。成立了安徽省首家农民文化劳务专业合作社和魔术杂技舞蹈戏剧演出行业协会,为村民演艺文化活动提供规范和服务。李彬庄村每年正月举办农民杂技文化艺术节,集中演出群众喜闻乐见的文艺节目,弘扬了优秀传统民间文化,丰富了群众文化生活。界首市文化部门也为民间剧团的发展提供了多种保障,包括组织全市民间剧团进行演出和交流,为民间剧团开设多种业务培训,为乡镇文艺活动需求定期进行业务帮扶等。

2.3 休闲旅游型——淮北市双楼村

双楼村位于淮北市东北部杜集区高岳街道南部,是远近闻名的开放式村落发源地、特色种植专业村。为拓展农业的多种功能、提高农民收益,自2011年起,双楼村积极进行土地流转,招商引资多家企业发展休闲农业,引入了花卉文化、西域文化等,建成的休闲农业园区吸引了大批市民前来游玩。

双楼花海园以花卉种植培育为基础,花卉植物达千余种,园区集生产、游玩、观赏、餐饮、旅游购物、婚庆摄影等于一体,已成为淮北市民休闲娱乐的后花园。西域花海民族文化风情园以花海、田园、河网、风车、石雕、蒙古包群为元素,打造集休闲旅游、餐饮娱乐、动物观光、种植研发于一体的具有新疆、内蒙古风情的度假胜地。此类休闲农业园区在建设与运营的过程中,为周边农村提供了大量的就业岗位,助推了三产融合、产村一体。

2.4 综合开发型——池州市杏花村

杏花村位于池州市主城区西南,建村于公元645年,因晚唐诗人杜牧的《清明》而闻名。池州市在杏花村旧址的基础上,建设了杏花村文化旅游区,在重要历史文化遗产保护的同时打造旅游文化品牌。

在开发方式上,杏花村采取了原貌恢复与保护、文化重塑、产业带动等多种开发方式。对重点文物保护单位进行原貌恢复和保护,在尊重古村落和历史人文风景区原有风貌基础上,改善现有格局,完善配套基础设施。筹办以春耕大典、民俗文化展示、非遗文化展演等为主题的杏花村文化旅游节、端午龙舟嘉年华等节庆旅游活动,以文化挖掘和重塑的方式进一步提升杏花村品牌形象。充分利用黄梅戏、罗城民歌、贵池傩戏等文化资源,深入挖掘古村落、诗酒、茶等地域特色文化内涵,重点发展民俗展示、乡村体验等文化旅游产业,策划包装杏花村历史文化探源精品旅游线路,构筑大杏花村文化旅游产业。杏花村的开发与建设坚持政府主导、企业主体、市场运作,政府制定总体规划并把控土地源头,通过招商引资引进一批带动力强的产业项目。杏花村民俗体验区正式运营4 a来,接待游客近300万人次,旅游收入超过4亿元。

2.5 艺术介入型——合肥市崔岗村

崔岗村位于合肥市三十岗乡西北部,距离市区仅15 km。崔岗村由于靠近合肥市水源地,多数耕地退耕还林,村庄人口日渐流失,成为一个“空心村”。2012年开始,越来越多的艺术家来这里租下闲置的房屋并加以改造,崔岗开启了艺术村的发展模式,2013年崔岗艺术家村正式开村。

政府部门给予崔岗大力帮扶,出台了相应的扶持奖补政策,同时严把准入关,为乡村的规范发展提供机制保障,秉承乡村原有的生态风貌,融入当代艺术,打造安徽首个文化创意村。村中建起了画廊、咖啡屋、客栈、便利店等,全国首家乡村当代艺术馆崔岗艺术馆已正式开馆,村庄面貌焕然一新。定期举办的崔岗艺术节、艺术展、崔岗论坛、手工市集等活动,吸引了众多艺术爱好者和游客,盘活了当地产业,餐饮业、采摘游都兴旺起来,村民收入明显提高。崔岗正继续深入挖掘文化产业的潜力,促进文化创意产业与民宿、现代体验农业的全面融合。

3 小结与建议

在经济快速发展、城市化持续推进的背景下,安徽省乡村文化整体处于延续但逐渐弱化的态势中,乡村物质文化的存续情况尤其不理想。各级政府加大宣传力度、强化政策扶持和资金投入仅仅只能起引领和指导作用,激发乡村居民作为乡村文化保护者、传承者的积极性,才能让乡村文化保有持久的生命力。乡村文化产业开发已在一些乡村展现出提升经济、社会效益的潜力,契合了产业转型升级、融合发展的要求,是乡村振兴战略中产业兴旺的实现方式之一。不同的乡村有不同的基础条件,安徽省的主导产业型、专业特色型、休闲旅游型、综合开发型和艺术介入型5种典型乡村文化产业开发模式,是在各个乡村的建设发展中逐渐探索成型的,希望对其他类似的乡村有一定启发,创新出更多的文化保护与传承模式。最后,建议在乡村文化产业开发过程中,把握好文化开发利用的“度”,政府需要做好监督者的角色,避免乡村文化资源被过度开发利用。