河道整治工程中鱼道水利设施紊流特征研究

2021-08-18高飞

高 飞

(广东粤源工程咨询有限公司,广东 广州 510635)

当前,我国水利设施不断更新换代,在许多河流上都进行了水利工程建设,为社会经济发展提供巨大动力。但不可忽视的是,人工水利工程建设在一定程度上影响了河流中鱼类等水生动物的生存繁衍,因而水利工程师们考虑此,设计时充分考虑水生动物的生存空间,故涵洞式鱼道孕育而生[1]。国内外有较多学者[2-5]已关注过此类工程设计,专注于探讨涵洞式鱼道的稳定性、工程应用性以及对鱼类动物的利弊性。尽管已有较多学者[6-7]研究过涵洞式鱼道紊流特性,并初步得到了一些结论与认识,但系统研究不同工况条件下涵洞式鱼道紊流特性还属较少,利用ANSYS Workbench建模分析平台[7],获得不同工况下涵洞式鱼道紊流特性参数,分析各参数之间的内在联系,为涵洞式鱼道设计、建设提供重要理论参考。

1 工程概况

由于常年市政污水以及上游泥沙淤积影响,流经城市的内河河道河床抬升、泥沙堵塞导致上游水流量连年降低,为此水利部门考虑对该河道进行整治。根据河道水文地质踏勘与监测,水流中泥沙浓度为0.65~5.50 kg/m3,而河道中水质氨氮含量为11.30 mg/L,最大淤积厚度4.95 m,上述指标反映了该河流水质状况较差。根据对河道基本调查发现,在桩点K1+230~K1+260 处存在有一涵洞式鱼道,主要为鱼类等水生动物提供重要活动区域,此亦符合河道生态治理理念的要求。由于该涵洞式鱼道水流活动性对鱼类生物具有较大影响,因而河道整治部门考虑对该涵洞式鱼道开展紊流分析,为河道整治工程的顺利开展以及涵洞式鱼道的安全设计提供重要参考。

2 研究方法

为了研究涵洞式鱼道紊流特性,需建立物理模型开展原型试验,根据实验需要,设计鱼道表面波条纹尺寸为70 mm×16 mm,钢管长度设定为8.0 m,直径D为0.6 m,过水流速采用多普勒声学检测仪实时采集,提供鱼道水流静力学与动力学参数。在物理模型试验基础上,基于数值模拟手段建立数值计算模型,并设定多个工况开展研究,工况1:坡度0.5%、无埋深、流量80 L/s,工况2:坡度1.0%、无埋深、流量80 L/s,工况3:坡度1.0%、0.1D埋深、流量80 L/s,工况4:坡度1.0%、0.2D埋深、流量80 L/s,获得不同工况下涵洞式鱼道紊流特征参数。

图1(a)为该涵洞式鱼道模型结构,在此基础上利用ANSYS Workbench内置的建模板块划分出模型网格单元,每个单元体网格采用四面体组合形成,局部接触部位加密处理,得到网格节点数363 320,单元数1 925 350。图1(b)为模型结构局部区域网格划分后示意图。在ANSYS荷载边界模块,输入各个工况对应的不同坡度、埋深、流量等边界条件,以鱼道中水流方向为X轴,与水流方向相垂直的方向定为Z轴,涵洞进水口水流活动区域设定为水流流速输入口,进水口除水流活动区域以外设定为压力输入口,鱼道的出口即为水流流速的结束末端与压力输出口。

图1 物理模型及数值模型

3 涵洞式鱼道紊流数值计算结果分析

依据涵洞式鱼道模型与工况参数边界条件,计算得到各工况条件下紊流特性参数,本文以其中水流速度、紊动能、漩涡、湍流耗散率四个参数为分析对象,反映涵洞式鱼道紊流特性。

3.1 水流速度

图2为距涵洞进水口0.25 m、5.00 m、7.50 m 处断面流速云图。从图2(a)可看出,在具有一定流量坡度条件下,涵洞内两侧边壁流速随着水流方向,逐渐减小,且越接近涵洞出口,边壁上小流速区域越为扩大;但与之相反,涵洞断面中心区域大流速面积逐渐扩大,在涵洞距离进水口约中间位置处,趋于稳定。经统计各断面流速后(图3),距进水口0.25 m处最大流速为1.02 m/s,出现在涵洞底部上方0.026 m处,沿着水流方向,最大流速出现位置愈发靠近水面,且均是在峰值流速后,突然跌落降低。

(从左至右分别对应x=0.25 m、5.00 m、7.50 m)图2 断面流速云图

图3 典型断面流速统计图

对比相同流量及埋深条件下,坡度0.4%与1.0%之间涵洞断面流速差异:断面整体流速分布及沿水流方向发展趋势近乎一致,但坡度较高的涵洞高流速区域面积明显增多,进水口处由于水流刚进入涵洞,水流较为剧烈,故进水口较近区域处(x=0.25 m),差距较小,但在水流方向延伸至涵洞更深位置,不论是边壁亦或是涵洞中心区域,坡度大,涵洞内部流速量值增大,表明涵洞式鱼道设计之时应尽量考虑上下游高差,保证合适的坡度,减弱水体流速。

对比相同流量及坡度条件下(q=0.07 m3/s、i=0.4%),无埋深、埋深0.1D与埋深0.2D之间涵洞断面流速差异:整体上来看,埋深越大,流速越小,在涵洞两侧边壁下,低流速区域较大,中间区域高流速区域逐渐消失。无埋深条件下,距进水口5.00 m处的最大流速为1.07 m/s,但在0.2D埋深条件下,涵洞相同位置最大流速仅有前者的71%。由此可见,涵洞埋深保持一定深度,即设计为嵌入式涵洞,鱼道内水体流速变化较小,适合鱼类洄游繁殖。

3.2 紊动能

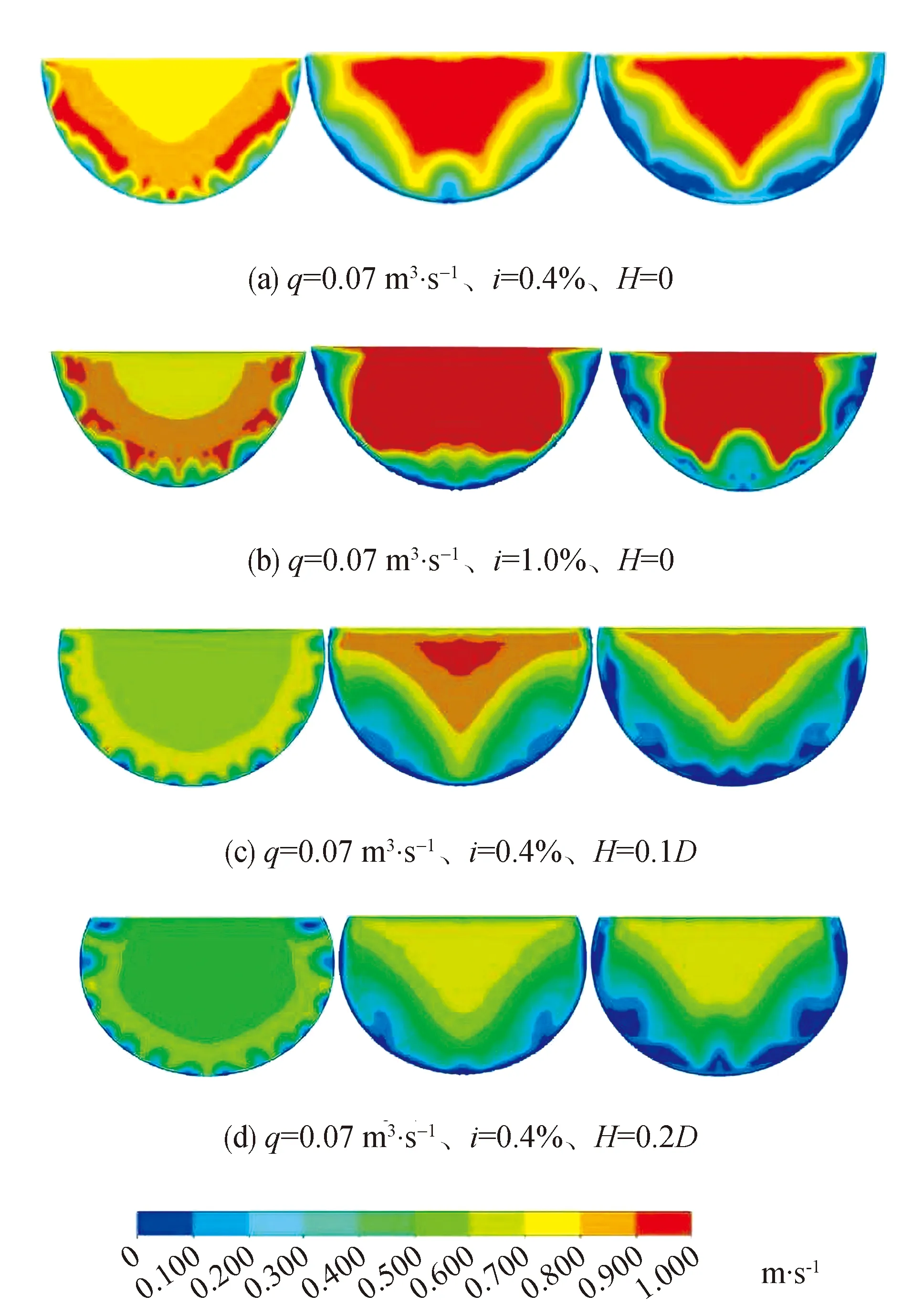

紊动能反映了水体是否适合鱼类日常生活繁衍,水体达到科学合理的紊动能,能确保鱼类的快速成长,根据研究表明,水体内只需要小部分区域的高紊动能,在大部分区域内保持低紊动能,鱼类的繁衍生存将达到最佳状态。图4为不同工况下涵洞内各处断面紊动能云图。

(从左至右分别对应x=0.25 m、5.00 m、7.50 m)图4 断面紊动能云图

从图4可看出,涵洞内部高紊动能区域呈“V”形分布,在中心区域反而紊动能较小,随着水流方向,“V”形高紊动能区域逐渐扩大,延伸至两侧边壁,此时涵洞断面两侧高紊动能达到“饱和”状态,当距离进水口7.50 m时,即靠近出水口方向时,“V”形高紊动能区域有所减少,在边壁区域出现低紊动能。流量0.07 m3/s、坡度0.4%下,距进水口5.00 m处,紊动能峰值出现在距涵洞底面0.085 m处,达到0.027 m2/s2,是三个水流标度方向上的最大值,距进水口7.50 m 处峰值紊动能与距进水口0.25 m处接近,分别是0.015 m2/s2、0.014 m2/s2,表明活跃紊动能在涵洞内分布区间集中在流经涵洞水流中间位置,出口与入口均会一定程度影响紊动能分布。

坡度对紊动能影响特征:从整体量值来看,坡度愈大,紊动能量值更大,且高紊动能区域由“V”形分布演变成“U”形分布,两侧边壁的高紊动能随着水流方向,逐渐减小,最后低紊动能区域集中在两侧边壁与“U”形分布的凹槽内,但坡度较高工况下低紊动能区域面积显著比低坡度者要小。高坡度涵洞式鱼道,鱼类的生存需要消耗更大的活动能量,这对鱼类的体型生长是极为限制的。

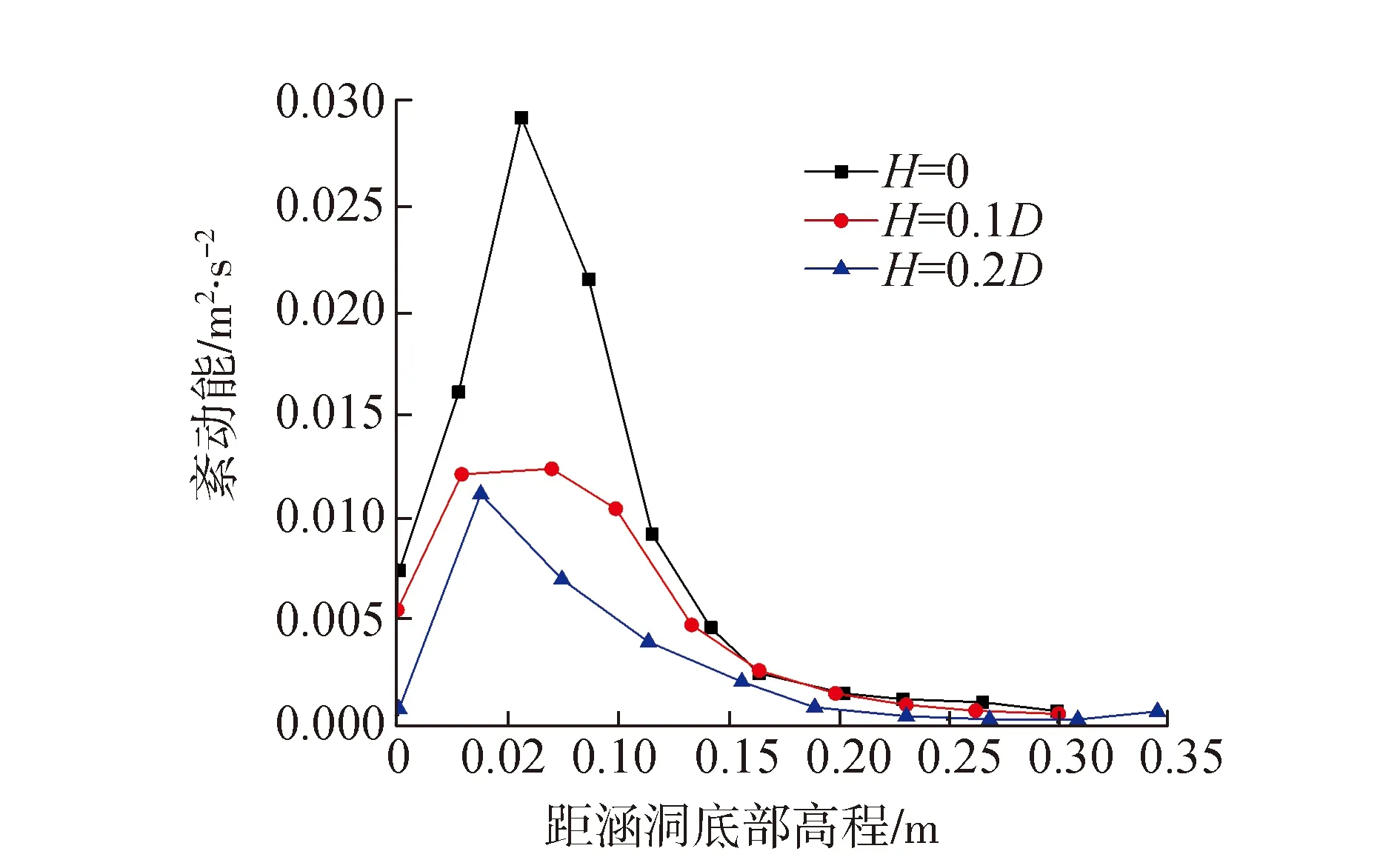

埋深对紊动能影响特征:随着埋深增加,紊动能逐渐减小,且在埋深深度达到0.2D时,涵洞内各位置断面近乎趋于一致;另一方面在涵洞两侧边壁,不论是0.1D亦或是0.2D埋深深度,紊动能均处于平稳且较小值。图5为涵洞距离进水口5.00 m处不同埋深断面紊动能演化曲线,嵌入式涵洞相比无埋深涵洞,0.1D、0.2D埋深下峰值紊动能减小了58%、61%,表明设计嵌入式涵洞具有一定科学理论依据。

图5 断面紊动能演化曲线(x=5.00 m)

3.3 漩涡

漩涡表征了涵洞内水流速度矢量图形成的回旋涡形,表征了涵洞内部高流速区域与低流速区域之间的碰撞关系,反映了水流活跃程度。从图6中可看出,在涵洞入口处,漩涡主要产生于两侧边壁附近,随着水流方向延伸至涵洞中心区域,涵洞断面上中间位置漩涡逐渐减少,并在靠近出水口区域时,无漩涡区域面积占比达到最大,达59%。

(从左至右分别对应x=0.25 m、5.00 m、7.50 m)图6 断面漩涡云图

坡度并不影响漩涡整体分布态势,但坡度较大者漩涡尺寸明显增大了,在高坡度涵洞内,由于上下游高差较大,漩涡尺寸增大,且指向流速最大方向。坡度增大,无漩涡区域面积占比减少:距离入水口7.50 m处断面,坡度0.4%下无漩涡面积占比76.8%,而坡度1.0%仅为52.3%。

埋深影响了漩涡分布区域面积,当埋深达到0.2D,在涵洞内各个水流位置漩涡分布较为稳定均匀,而无埋深条件下,漩涡受水流方向影响较大,先是漩涡面积占比增大,后又趋于减少,且漩涡整体区域面积要高于有埋深条件下,埋深0.1D、0.2D下无漩涡面积占比分别达到82.0%、78.0%,相比无埋深均得到了增长,这亦印证了前文关于嵌入式涵洞设计有益于鱼类生存繁衍的分析。

3.4 湍流耗散率

湍流耗散率反映了水流紊流强度,亦可理解为水流内能与动能转换率[8-9],这是直接反映鱼道紊流特性的参数。从湍流耗散率整体表现来看,两侧边壁集中较大的湍流耗散率,但在过涵洞中间部位后,两侧边壁湍流耗散率有所降低,而在中间区域湍流耗散率持续处于较低水平,越靠近水面处,耗散率几乎为0;另一方面,由于进出口水流的突变性,其他各位置断面最大耗散率均出现在距离涵洞底部约0.085 m处,紊流活动较为活跃。

(从左至右分别对应x=0.25 m、5.00 m、7.50 m)图7 断面湍流耗散率云图

本节选取流量0.07 m3/s与0.09 m3/s、坡度0.4%与1.0%、埋深0、0.1D、0.2D为例对比分析。坡度增大,同样会影响各断面湍流耗散率,但影响分布区域主要集中在高量值湍流耗散率上,针对低量值湍流耗散率,分布区域影响并不显著,但呈现随着水流方向湍流耗散率在逐渐减少,如图7(a)、图7(b);另一方面,整体上来看,高坡度值断面湍流耗散率要高于低坡度值,在距离入水口5.00 m处,1.0%坡度的峰值湍流耗散率为1.08 m2/s-3,而0.4%坡度下仅有其1/3。

埋深增加,高量值湍流耗散率区域面积在逐渐减小,且峰值湍流耗散率亦在减小,0.2D埋深下峰值湍流耗散率相比无埋深条件下降低了70.0%,且0.2D埋深工况下,在不同水流位置断面湍流耗散率的变化相比较小,趋于稳定,表明水流内部紊流强度较弱,趋于平静状态。相比无埋深涵洞式鱼道,嵌入式设计保证了涵洞内部水流变化是在一个相对可控的范围,当无埋深条件下,涵洞自身受到水流的冲刷,进而给涵洞内水流带来剧烈的湍流效应,因而,设计嵌入式涵洞式鱼道,能保证鱼道内部水流平稳,有益于鱼类生存繁衍。

4 结 论

(1)获得了涵洞内两侧边壁流速随着水流方向,逐渐减小,但断面中心区域大流速面积逐渐扩大;坡度越大,高流速区域面积及流速量值均呈增大;涵洞埋深越大,流速越小,在涵洞两侧边壁处,低流速区域较大,中间位置高流速区域逐渐消失。

(2)分析了涵洞内部高紊动能区域呈“V”形分布,在中心区域反而紊动能较小,随着水流方向高紊动能区域逐渐扩大,延伸至两侧边壁,且活跃紊动能主要集中在涵洞水流中间位置;坡度愈大,低紊动能区域面积减小,紊动能量值更大,且高紊动能区域由“V”形演变成“U”形分布;随埋深增加,紊动能逐渐减小并趋于平稳水平。

(3)获得了漩涡集中于两侧边壁附近,随水流方向延伸至涵洞中心区域,进出水口区域,无漩涡区域面积占比达到最大;坡度增大,漩涡尺寸明显增大,且无漩涡区域面积占比减少:距离入水口7.50 m处断面,坡度0.4%下无漩涡面积占比76.8%,而坡度1.0%仅为52.3%;无埋深涵洞漩涡区域面积要高于有埋深,嵌入式涵洞设计有益于鱼类生存繁衍。

(4)分析了较大的湍流耗散率集中在两侧边壁,而在中间区域湍流耗散率持续处于较低水平,越靠近水面处,湍流耗散率几乎为0;高坡度值断面湍流耗散率要高于低坡度值断面湍流耗散率;埋深增加,高量值湍流耗散率区域面积在逐渐减小,且峰值湍流耗散率亦在减小。