等比例成分输血配合损伤控制性复苏方案在多发伤并发创伤性凝血病患者中的应用效果*

2021-08-17郑裕鹏黄同花陈斌锋

郑裕鹏,黄同花,陈斌锋

惠州市第一人民医院,广东 惠州 516001

多发伤患者到达医院时常处于严重的生理功能紊乱和机体代谢功能失调状态,表现为低温、酸中毒、凝血功能障碍的“致死三联征”[1]。约60%的严重多发伤患者入院时已并发创伤性凝血病(ATC),其参与全身炎症反应综合征的发生并且增加感染、脓毒血症的机会,是严重多发伤患者的重要致死因素。损伤控制性复苏(DCR)方案核心内容是止血控制复苏、允许低压复苏,是以预防急性凝血病为前提的战伤休克救治方案,能够提高重度失血患者的生存率[2-3]。止血控制复苏治疗ACT中最重要的一环为成分输血,常规方案是2∶1∶1比例输注悬浮红细胞(RBC)、新鲜冰冻血浆(FFP)、血小板(PCT),虽能改善患者病情,但RBC输注量高且休克纠正率欠佳。本研究分析等比例成分输血配合DCR方案在多发伤并发ATC患者中的应用效果。现总结如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2018年1月—2020年2月惠州市第一人民医院接诊的80例多发伤并发ATC患者,按随机数字表法分为两组,每组各40例。本研究经医学伦理委员会审核批准。观察组年龄20~65岁,平均年龄(44.64±2.65)岁;性别:男28例,女12例;受伤原因:坠落伤3例,刺伤5例,砸伤9例,交通事故伤23例。对照组年龄21~63岁,平均年龄(44.58±2.49)岁;性别:男27例,女13例;受伤原因:坠落伤4例,刺伤3例,砸伤8例,交通事故伤25例。两组一般资料相比,差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 入选标准

纳入标准:创伤严重程度(ISS)评分≥16分者;有明显创伤病史者;家属签署知情同意书者;凝血功能正常者。排除标准:慢性肾功能障碍者;血液病病史者;恶性肿瘤者;酗酒史者;入组前3个月内接受抗血小板、抗凝血药物治疗者;发病至治疗时间>6 h者;有输血治疗史。

1.3 方法

入院后,立即对患者实施交叉配血实验,并申请输注新鲜冰冻血浆(FFP)和红细胞(RBC)、血小板(PCT)。凝血酶原时间(PT)、血红蛋白(Hb)、纤维蛋白原(FIB)、国际标准化比率(INR)目标值分别为11~15 s、70~90 g/L、2~4 g/L、1~2。对 照 组 行2∶1∶1比 例 输 注RBC、FFP、PCT,即按照2∶1∶1比例输注4U PRBC+200 ml FFP+2U PCT,随后按照2∶1∶1比例重复输注,直至Hb达到目标值。观察组行等比例成分输注FFP和RBC、PCT,即按照1∶1∶1比例输注4U RBC+400 ml FFP+4U PCT,随后按照1∶1∶1比例重复输注,直至Hb达到目标值。

1.4 观察指标

(1)比较两组输血前、输血2 d后血压,即静脉压(CVP)和收缩压(SBP);(2)比较两组输血前、输血2 d后血栓弹力图(TEG)指标,使用黏度测定法测定,包括凝血因子反应时间(R)、血凝块形成起始点及弧线所做切线与水平线所成夹角(α)、凝血酶形成时间(K)、凝血块形成的最大振幅(MA),仪器为Haemoscope公司Model 5000血栓弹力图仪。(3)比较两组FFP、RBC输注量和休克纠正率。

1.5 统计学方法

数据采用SPSS 21.0软件进行统计分析,计量资料以均数±标准差(±s)表示,组间比较采用t检验;计数资料以例数和百分比(%)表示,组间比较采用χ2检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 血压

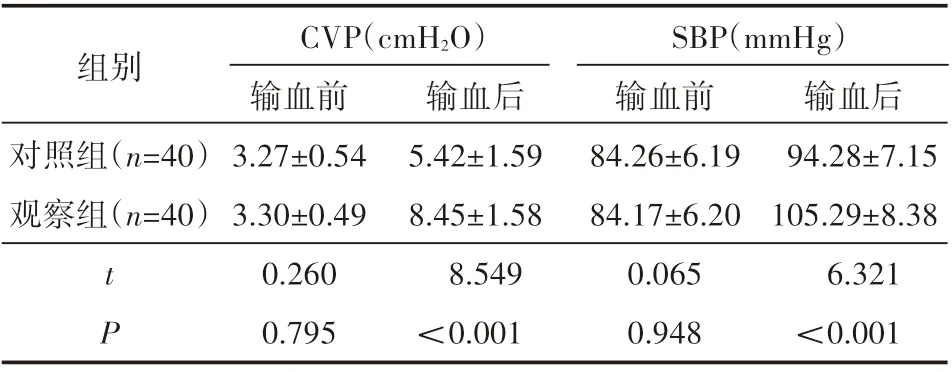

两组输血前血压指标相比,差异无统计学意义(P>0.05),观察组输血后CVP、SBP高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 两组血压对比(±s)

表1 两组血压对比(±s)

CVP(cmH 2O)输血前组别对照组(n=40)观察组(n=40)输血后SBP(mmHg)输血前 输血后3.27±0.54 3.30±0.49 84.26±6.19 84.17±6.20 94.28±7.15 105.29±8.38 tP 0.260 0.795 5.42±1.59 8.45±1.58 8.549<0.001 0.065 0.948 6.321<0.001

2.2 TEG指标

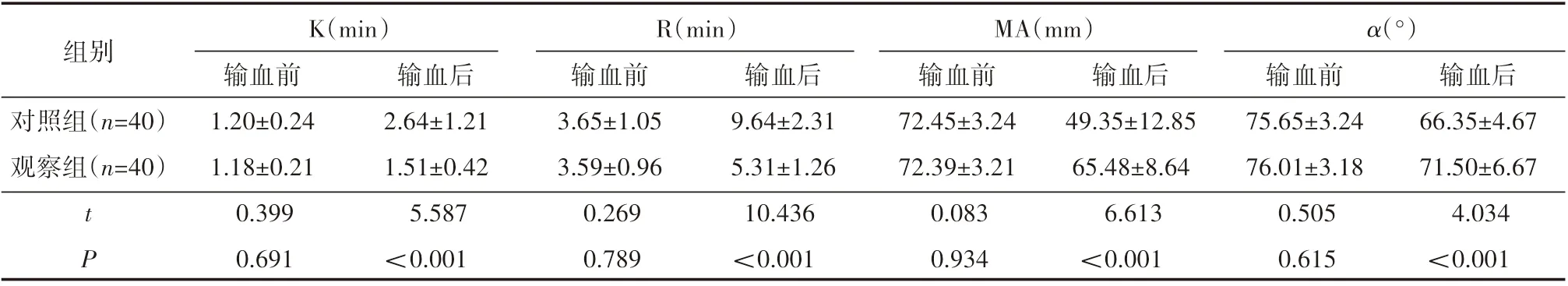

两组输血前凝血指标相比,差异无统计学意义(P>0.05),观察组输血后MA、α高于对照组,K、R低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 两组TEG指标对比(±s)

表2 两组TEG指标对比(±s)

组别对照组(n=40)观察组(n=40)K(min)输血前R(min)输血前MA(mm)输血前α(°)输血后输血后 输血后 输血前 输血后1.20±0.24 1.18±0.21 2.64±1.21 1.51±0.42 5.587<0.001 3.65±1.05 3.59±0.96 9.64±2.31 5.31±1.26 10.436<0.001 72.45±3.24 72.39±3.21 49.35±12.85 65.48±8.64 6.613 75.65±3.24 76.01±3.18 t P 0.399 0.691 0.269 0.789 0.083 0.505 66.35±4.67 71.50±6.67 4.034 0.934<0.001 0.615 <0.001

2.3 FFP、RBC输注量和休克纠正率

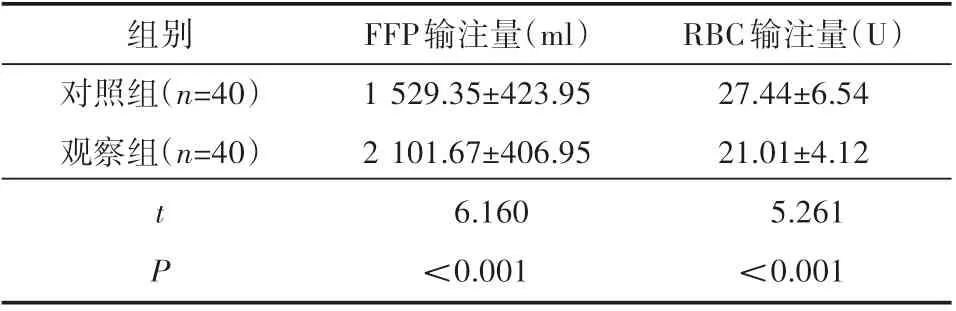

观察组休克纠正率为87.50%(35/40),高于对照组的60.00%(24/40),差 异 有 统 计 学 意 义(χ2=7.813,P=0.005)。观察组FFP输注量高于对照组,RBC输注量低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

表3 两组FFP、RBC输注量对比(±s)

表3 两组FFP、RBC输注量对比(±s)

FFP输注量(ml)RBC输注量(U)组别对照组(n=40)观察组(n=40)1 529.35±423.95 2 101.67±406.95 27.44±6.54 21.01±4.12 tP 6.160<0.001 5.261<0.001

3 讨论

因早期多发伤患者体液复苏和大量失血,会造成凝血因子稀释、丢失,酸中毒也会对凝血因子Ⅶ、Ⅴ活性造成影响,激活凝血系统,稀释大量或大量消耗血小板、凝血因子,诱发凝血障碍,导致患者出现ATC,其会造成体内出血增加,加重患者休克程度,延长阻滞低灌注缺氧时间,影响预后[4-6]。故尽早改善患者体内环境、控制原发性创伤是治疗多发伤并发ATC的关键。

足量按需输血是救治失血性休克患者的主要手段之一,输血目的在于提供给患者具有携氧能力的RBC,改善因RBC携氧能力降低或减少所致的急性缺氧。维持、补充血容量,促进血液循环改善,避免患者发生出血性休克;补充各项凝血因子,以改善机体凝血障碍[7]。本研究结果显示,观察组输血后CVP、SBP、MA、α休克纠正率、FFP输注量高于对照组,K、R、RBC输注量低于对照组,提示等比例成分输血配合DCR方案能够改善多发伤并发ATC患者血压和凝血状态,减少RBC输注量,提高休克纠正率。大量失血时快速输注RBC或液体,能够扩充血容量,提高血液携氧能力,纠正休克,但PLT和凝血因子会被稀释而降低,增加创面出血和凝血机制异常发生风险。等比例成分输血能够在维持Hb相同目标的基础上,减少RBC输注量,使人工胶体和晶体液输注减少,防止稀释性凝血机制障碍发生。能够模拟“生理性出血”或“新鲜全血”,控制出血,改善患者预后,提高生存率。等比例成分输血中FFP输注量较高,其能够补充更多凝血因子,促进凝血机制障碍改善,纠正ACT,使“非控制性出血”现象发生率降低。较高的血浆输入量有利于维持血浆内胶体渗透压,利于纠正休克和维持循环稳定。

综上所述,多发伤并发ATC患者行等比例成分输血配合DCR方案效果更佳,能够有效改善血压和凝血状态,减少RBC输注量,提高休克纠正率。