四十年前的那道光

2021-08-11张立宪

1981年初的一天早晨,炕上的被褥已收拾好,就着天亮,我便看到了光溜溜的铺炕被上平躺的那本——当时我并不知道“杂志”这个称谓,村里都管这种有彩色封面的大开本出版物叫“画报”——《新观察》。

那间屋里,那席炕上,每晚睡着父母、我和两个弟弟,一家五口。这本画报应该是父亲昨晚带回家的,像往常一样,他都是躺在被窝里,在油灯下看书。第二天早晨,他很早起床,先去地里干会儿农活,然后回家,吃早饭,再骑着自行车去县城上班,书就留给了我。

这些都是在无言中进行的,父亲并不会告诉我他带回来什么书,那些书他也不会说是否适合我看。反正他看什么,我就看什么。

我匆匆扫了一眼《新观察》,牵牵挂挂地出门上学。学校就在本村,中午回家,再仔细地把那本杂志一页页翻阅,一字字、一行行地读下去。

封面上用圆珠笔写着父亲的名字,字迹我很熟悉,是县邮局负责投递报刊的那个人写的。此前父亲为我订了两年的《中国少年报》上,也是这个人写的我父亲的名字。这意味着,这本杂志是父亲通过邮局订阅的,那我就能看一年了;并且它还是半月刊,一年就是二十四本。

我内心的狂喜莫可名状。

这一年,我十二岁,我的父亲三十六岁。

來到我家的第1期《新观察》并不好看,封面是一个不知道是谁的男人。配的文字是“陈爱武在思考”,莫名其妙。

若干年后,我才知道这个陈爱武是北京丰泽园饭庄的厨师,向中纪委检举商业部部长王磊搞特权:吃一顿饭,交的钱不够买一碗汤。检举信在《中国青年报》上发表,王磊被撤职,陈爱武成了与腐败现象勇敢斗争的全国劳动模范、新长征突击手。他站立的背景,是我从来没有去过的故宫宫门。

那时整个村子里(我们还是个有两千多人的大村)加起来也没几本书,要是听到谁家里有本什么书,就会在识字的人中奔走相告,传来借去。但这本杂志并没有多少人来看,因为它的内容远远超出了村里人的认知。

这时我在读小学五年级,半年后上初中,《新观察》对我来说,里面的内容确实过于深奥,也过于遥远了,每篇文章都跟我眼前的生活毫无关系,格格不入。

但它量大,每半个月就有一期,每期有三十二页正文,中缝还有四个插页。当然,即使量大,也不够我看的,因为家里能看的读物寥寥无几,所以每一张印有内容的纸,都被我翻来覆去看过无数遍。

而这种如狼似虎、生冷不忌的胃口,《新观察》恰恰能特别满足我,因为它的内容够杂。这是一份“综合性半月刊”,涉及时事政治、社会生活、文学艺术。

“观察哨”是各界人士对时政新闻、社会热点的点评;“世界点滴”介绍各国动向和趣闻;“科学窗”传递科技前沿知识。这几个集锦式栏目信息量巨大,并且话题新鲜。每期还有配有插图的短篇小说,配有照片的文坛掌故,以及短小精悍的杂文、针砭时弊的漫画、各类美术作品(中缝插页为彩色印刷)。

每期《新观察》会有四五篇纪实类特稿,篇幅在三五千字之间,在一定程度上保留了那个年代的社会生态标本。这应该是这本杂志最重要的内容,反倒是我最不爱看的,基本都是草草翻过。即便是这样,我也知道了深圳,距华北小村庄几千公里之外的那片热土,那个只有两万人的边防小镇日新月异的变化。关于深圳的报道,《新观察》做过若干次,其中有篇《深圳经济特区见闻》,说深圳的农村(那还是人民公社时期),“社员人均分配比上年增长一点九倍。群众形容说:两年胜过三十年”。还记得有《深圳速写》美术专题,高楼大厦,塔吊林立。1984年某期,深圳的报道有三页,名字就叫《八十年代的冲击波》,一语中的。

通过《新观察》,我知道了外面光怪陆离、闻所未闻的世界。一篇将近三千字的文章,标题就叫《“甲壳虫”、迪斯克、流行音乐》;叶永烈写《韩素音谈科学幻想小说》,里面提到了“机器人三原则”、火星人,尤其是,还有高维空间……你能想象那个脑洞吗?

1982年世界杯中国已有转播,但我们村子里还没有电视机。这一年的《新观察》第15期上,有年维泗和另一个人写的《从世界杯足球赛得到的启示》,三页半的篇幅。那一年的杂志上还有《一位中国科学家在南极》,第七大洲成为我的神往之地;同期“科学窗”栏目里有篇《争先飞跃太阳系》,“先驱者”“旅行者”上携带着给外星人的信息,木星表面的“大红斑”居然能装下三四个地球……

还记得硬着头皮,一知半解看的《官场病(帕金森定律)》,居然连载了两期。很好奇英国人怎么可以这样说话,这样的文字组合,尽管已经被翻译成中文,也是我从未见过的。

通过《新观察》,我知道了华君武方成的漫画、叶浅予赵士英的速写、吴冠中张大千的国画、还有丁聪先生为老舍小说画的插图。上初中后,美术课上老师(这些民办老师,也是下了课就要去种地的农民)说到,有个画家叫“黄胃”,他画的驴一幅要卖一千块。那时我已经在《新观察》上看过那些画,知道老师说的“黄胃”其实叫“黄胄”。

我一开始喜欢的是传统的“高红亮”,于是《有志者》这样的作品让我励志不已。

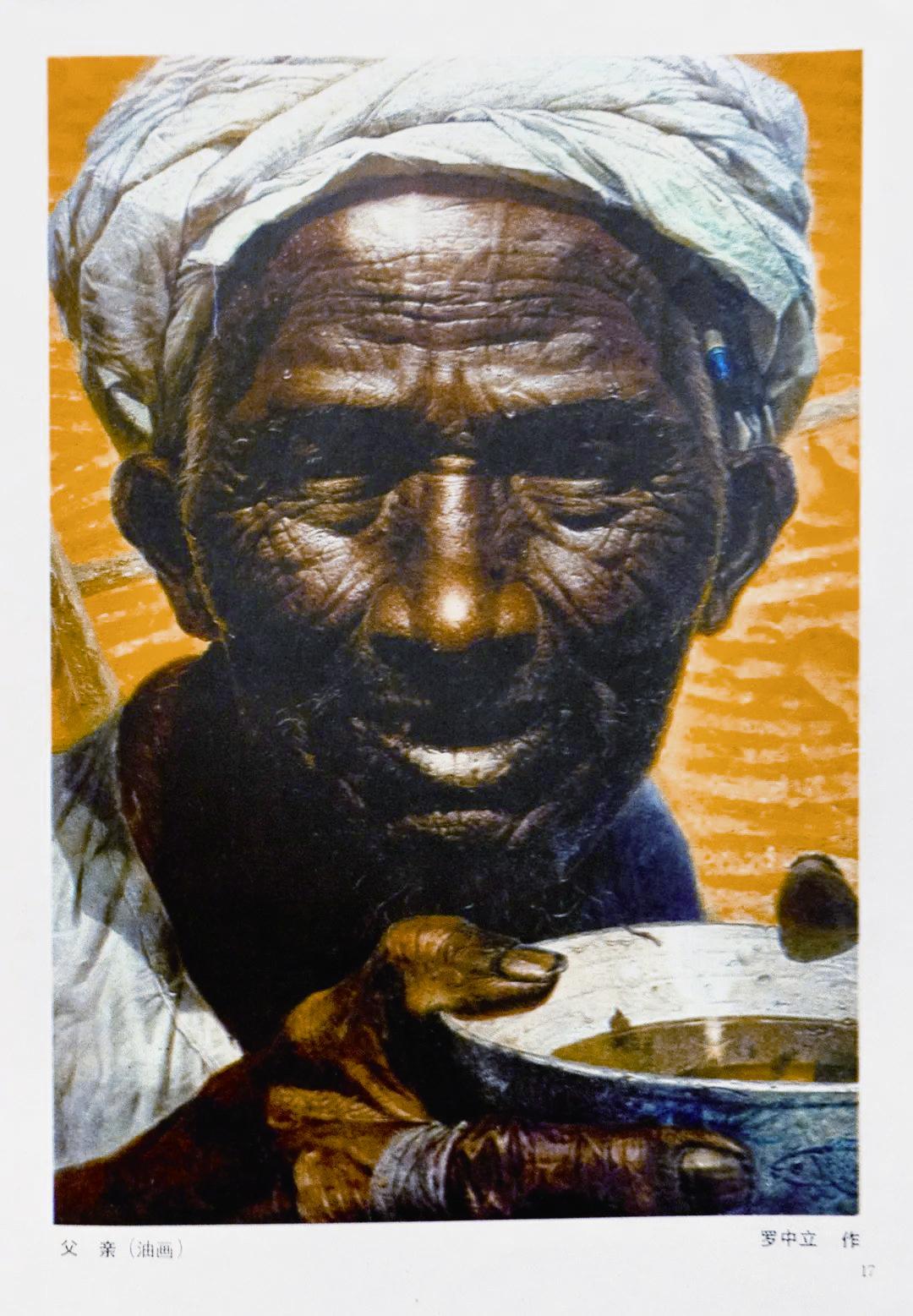

但罗中立的《父亲》更把我震撼得不敢直视,偏又一看再看。

看到张大千的画,我同样纳闷:这样的画有什么好看的?好在旁边有黄苗子的导读《张大千的山水画》,让我知道了一些粗浅的门道。

一个少年的审美就是这样慢慢长成的:我在《新观察》上看到了中缝大跨页、彩色印刷的米勒《拾穗者》;以及1982年第4期封底的《蒙娜丽莎》,内页配文《从眼科学角度看<蒙娜丽莎>》。

1983年,毕加索的三十多幅作品在北京中国美术馆展出,我们哪能看得到啊,没关系,第12期《新观察》上,四个插页印的全是毕加索的画,还有张仃先生撰写的一篇《毕加索》,足以让一个初中生理解毕加索。

大手笔写小文章,在《新观察》上比比皆是。中国和意大利合拍《马可·波罗》,1981年第20期,英若诚撰写了将近五千字的专文。

对于一个孩子来说,最喜欢的当然是视听声色产品,但实在没有条件看到原片原著,当年大热的《天书奇谭》《金猴降妖》,我都是在《新观察》上流着口水过的干瘾(还用了跨页的彩插),张天翼的《大林和小林》,我也是在《新观察》看的插图选。这种纸上谈兵除了勾起馋虫、对外面的世界充满向往外,日后再在大学里见到城市里的同学,也算不输谈资了。

那时我家的电器就是一台收音机和一个手电筒,家具除了一桌两椅,其他多是用土坯或砖头砌就。这样的生活环境中,存在着这样一份杂志,确实有奇妙的违和感。

我大多数的阅读状态是两脚站在土炕前,书摊在炕上,我上半身也趴在上面,读得浑然忘我。有来串门的乡亲,会夺过去看一眼,然后说“这女的真好看”。他们说的是封面上的跳水运动员陈肖霞。

其实有更漂亮的封面人物,是青年歌唱家李谷一。但这是1981年,村子里要过一两年才会逐渐有黑白电视机,中央电视台的第一届春晚也要到两年后才举行,乡亲们此时并不知道这个唱歌的,只有我,读了她在这期杂志上的自述《三言两语》。

女排姑娘只是获得了第十一届世界大学生运动会冠军,就登上了1981年第17期的封面。李连杰上第16期封面的理由是他连获五次全国武术冠军,只是内页的文章中提到他参与了香港电影《少林寺》的拍摄,第二年那部电影大热,再与此前掌握的信息接上头,我内心的兴奋满满当当。

那时候,村里乃至县城传阅的“画报”只有《大众电影》之类,尽管还没有“偶像”这种字眼,“娱乐”这种说法甚至还有些大逆不道。一年后,《读者文摘》杂志才创刊,几年后,花花绿绿的通俗文学杂志又铺天盖地,相较于身边这样的大环境,《新观察》实在太不讨人喜欢了。

跟人见人爱的《大众电影》不同,《新观察》封面上的电影明星屈指可数,我记得有饰演《知音》中小凤仙的张瑜,还有潘虹,她忧郁的神情也与那些巧笑倩兮的明星大相径庭。

《新观察》封面上的女性人物,有乒乓球冠军童玲、北京国棉二厂挡车工刘君茹、优秀投递员刘福明、驯虎女演员朱建华、优秀护士曹新妹、国际象棋特级大师刘适兰……这样的杂志老百姓不那么喜闻乐见,完全在情理之中。我只记得自己羡慕甚至迷恋过那些别致的名字:女工程师嵇汉雄、女律师周纳新、电子学女博士韦钰。

用如今的字眼来说,这应该是很“硬核”的内容了。在革故鼎新、生机勃勃的上世纪八十年代,我得到的就是这样一本杂志的精神滋养。

《新观察》中也有我跳过不看的文章,像1981年第4期的《婚姻问题初探》,作者署名李银河,五年级小学生完全没兴趣。在第8期,又有署名“北京大学哲学系77级调查组”的《关于北京市27岁以上女青年恋爱婚姻问题的调查报告》,我只记住了这篇文章的主标题:解铃还需系铃人。

到1984年的第24期,我已上高中,对男女之事有了懵懵懂懂的了解,便能看进去一篇近千字的读者来信:《一个独身女子的呼声》。第一段就是:“我是个中学教师,也是个将近40岁的老处女。年轻时蹉跎岁月,没顾及解决个人生活问题,而今体弱多病,也不再考虑这方面的事了。我想好好工作,了此一生。遗憾的是,近几年周围的人们对我实在不友好。为此,想通过贵刊,呼吁社会理解我们。”写信人是河北怀来县新保安中学的一位老师,名叫栗争。如今再看,发现信中讲到其父流亡台湾,母亲受牵连病故,她直到1976年后才考上大专,成为教师。这位栗争老师现在也八十岁了,不知她的晚年如何,有没有与父亲团聚?

查资料可知,《新观察》创刊于1950年,号称“中国面向知识界的综合性期刊”,1960年停刊,1980年复刊,1989年5月之后再次停刊。其复刊第二年,父亲即开始订阅。

感谢万能的网络,我得以把复刊至停刊的全部《新观察》搜集齐整,再翻阅当年出现在我家土炕上的一期期杂志,客观地说,其中具备较为久远价值的内容不到一半,而我认真读过或读懂的,不过五分之一。但就是这些支离破碎、囫囵吞枣的内容,在毫无察觉之间,形成了我隐秘的精神图谱和心灵视野,让一个乡村少年初步奠定了自己的知识储备和三观基石。

四十年后,重拾对这本杂志的兴趣,是想追溯一下自己早期阅读所形成的精神源头,尽管那些内容早已在记忆中消散。白岩松曾经说过自己少年时读过的一套书,如今想起来,似乎什么都记不起来了,但是,“它成了我”。

更重要的是,通过《新观察》,探究并理解我的父亲。

父亲尚未小学毕业时,便失去了他的父亲,只得辍学养家。到我出生时,他已经在县城有了一份工作,后来又慢慢熬到转干。他这辈子,就是永远在找书读的一生。

1981年的《新观察》,每期定价二角八分,全年订费六块七毛二。这笔钱是什么概念?那时我夏天穿的背心是从村里供销社买的,九毛一件,一穿就是四五年。而我在上高中之前,也从来没有拥有过一元钱以上的个人财富。生活清苦到什么地步?白面馒头只有走亲戚或逢年过节时才能吃到。

在这样的家境中,父亲为他和我订阅了《新观察》半月刊。

等我上了初中,我的《中国少年报》改为《中学生》。他还订了《旅游》《文史知识》,以及如今《中国国家地理》杂志的前身《地理知识》。后来每到年末,父亲把邮局的报刊订阅目录拿回家,让我参与意见。到初三时,我自作主张,把《中学生》改成了《作品与争鸣》。

生活中总有远比订这些杂志更重要的事情,但在每个诗书传家的家庭里,从牙缝里挤出钱来让孩子有书看,都并不少见。真正让我感佩的,是父亲没有依附那种强大的文化惯性,只让我看其他人都在看的、所谓有用处的正统书刊,而是与当下生活毫不相干、与初中生并不匹配的《新观察》。

尽管很长一段时间只是单位里没有干部身份、不吃商品粮的合同工,但父亲也算当地的一个文化人,他没有局限于“物华天宝人杰地灵”的故土,而是把更为高远的眼光,投向了外面遥远而宽广的世界。他同时把这样的襟怀、这样的期待,投射在我的身上。

在那个贫瘠到干裂的年代,那片封闭到固结的土地上,估计整个县城订阅《新观察》杂志的,也就我家这一份。

说一下带些功利色彩的光明结局吧。1984年,我以绝对的高分完成中考,进入一所寄宿制高中,我家的《新观察》也订到了这一年。在那个离家近百公里的校园里,其他同学看《中学生数理化》《语文报》的时候,我用父亲汇来的专款,订阅了《作品与争鸣》《文学评论》《文艺报》。三年后,我骑自行车把一张大学录取通知书带回县城,父亲当即请同事去吃饭,大醉。

当年的杂志版权页上不显示编辑的名字,若干年后,我才知道了《新观察》的主编叫戈扬。又知道了筹备复刊工作的杨犁先生于1980-1983年担任副主编,然后再去筹备中国现代文学馆。算起来,他担任《新观察》副主编时,正是我们父子俩读这本杂志如饥似渴的年代。

我成年后,也开始从事编辑出版工作,杨犁的儿子杨葵,是我的同行、挚友。

《新观察》1981年第3期,有署名高瑜的文章《一生身世一篇詩——记弘一大师》。若干年后,我有幸编辑出版了弘一法师及其弟子丰子恺的著作。

读过《新观察》某期毕克官先生写的《捡瓷片》,还配着他自己绘制的插图,我后来见到陶艺家高振宇。他分享自己去大运河公园河床上捡的一筐筐瓷片时,我暗暗擦了把冷汗,知道这可不是闲极无聊的折腾、毫无价值的瓦砾。

1984年第15期《新观察》用两页半的篇幅,刊发了一篇名叫《不要忘记南通的张謇》的文章,作者邱健。2020年上半年,《读库》库房搬迁至南通,下半年,我们出版了反映张謇先生生平的《大商人》。

有少年时《新观察》以及其他信息载体埋在心中的知识颗粒,让我后来邂逅相关的人与事,能够接得住,打得通。

是我的父亲,在那个吃不饱穿不暖的年代,给了我他视野范围内最好的精神食量。这就是他自己的判断,周围的别人肯定不会认为这本杂志有什么好。

(本文作者张立宪为著名出版人、作家,读书品牌《读库》的创办人,因喜好数字六,以“老六”自称。)