“双循环”新发展格局的国际比较与启示

2021-08-09杨盼盼崔晓敏

杨盼盼 崔晓敏

[摘要] 从美欧日经验看,发达经济体的“双循环”格局存在不同模式,国内循环和国际循环需要关注制造业和服务业的差异性。其中,美国在国内循环和国外循环两个维度都处于最高,主要因其服务业在国内市场和国际市场均具有很高的竞争力,同时在高端制造业领域出口获取了较高的增加值。欧盟整体循环程度与美国类似,但单个经济体的国内循环和国际循环的水平则较低,主要表现为面向欧盟内部国家的循环。欧盟模式对中国构建“双循环”具有借鉴意义,其引申的政策含义包括进一步开放国内市场,营造良好的竞争环境,加快疏通国内大循环的痛点和堵点,推进东亚地区实体经济共同市场建设等。

[关键词] “双循环” 国际比较 国内增加值 共同市场

[中图分类号] F124 [文献标识码] A [文章编号] 1004-6623(2021)01-0051-10

[基金项目] 中国社会科学院创新工程重大科研规划项目:未来十五年中国面临的重大风险研究;上海浦山新金融发展基金会课题:全球产业链重构与中国应对。

[作者简介] 杨盼盼,中国社会科学院世界经济与政治研究所国际金融研究室,副研究员,副主任,博士,研究方向:国际金融;崔晓敏,中国社会科学院世界经济与政治研究所,助理研究员,博士,研究方向:国际贸易。

怎样的“双循环”格局是中国未来的发展方向?本文从国际经验比较的视角切入,对于国内循环和国际循环提出可供量化比较的指标,基于指标从时间序列维度判断我国当前所处的位置,并从截面维度与主要成熟经济体的情况进行比照,总结成熟经济体的“双循环”模式,为当前“双循环”问题的研究提供国际经验视角的启示。

一、“双循环”新发展格局内涵及相关研究

从国家高层讲话和决策文件中可以看到,有关“双循环”格局的做法应涵盖三个层面:一是加快构建完整的内需体系;二是大力推进各类创新,包括科技创新和其他领域的创新,形成更多新的增长点、增长极,为增长注入动力;三是打通生产、分配、流通、消费等各个环节。构建“双循环”新发展格局有三个背景:一是国际冲击,包括新冠肺炎疫情冲击、世界经济深度衰退、国际贸易和投资大幅萎缩、国际金融市场动荡和国际交往受限;二是国际趋势,经济全球化遭遇逆流、一些国家保护主义和单边主义盛行、地缘政治风险上升,我国必须在一个更加不确定的世界中谋求发展;三是国内特征,我国经济处于转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,但潜力足、韧性强、回旋空间大、政策工具多的基本特点没有变。

应从畅通国内大循环和促进国内国际双循环两个方面准确把握“双循环”新发展格局的内涵。其中,国内大循环方面,侧重点包括:注重国内市场做强,破除垄断和保护,贯通生产、分配、流通、消费各环节;推动金融、房地產同实体经济均衡发展,促进实体经济各门类协调;破除要素配置和商品服务流通的体制机制障碍,降低全社会交易成本;完成扩大内需的政策支撑体系,形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡。促进国内国际双循环方面,强调立足国内大循环,协同推进强大国内市场和贸易强国建设,以国内大循环吸引全球资源要素,充分利用国内国际两个市场两种资源,积极促进内需和外需、进口和出口、引进外资和对外投资协调发展,促进国际收支基本平衡;完善内外贸一体化调控体系,促进各类标准衔接,推进同线同标同质;优化国内国际市场布局、商品结构、贸易方式,提升出口质量,增加优质产品进口,实施贸易投资融合工程,构建现代物流体系。

目前,从文献对于“双循环”的探讨来看,尚没有国际比较的视角。一个相关的文献领域是从历史角度出发开展比较研究。徐奇渊(2020)从中国经济发展战略与时俱进调整的视角对“双循环”新发展思路的形成进行了梳理,认为其与供给侧结构性改革有继承关系以及进一步的扩展;董志勇、李成明(2020)对“双循环”新发展格局进行历史溯源,阐释“双循环”的自主性和必然性。本文在指标设定时,使用了增加值和全球价值链相关指标,文献中也有从全球价值链视角论述“双循环”的文章。余淼杰(2020)认为全球价值链面临破裂风险是大变局之一,中国深度融入全球价值链、产业聚集链明显是开展“双循环”的优势和基础,“双循环”的应有之义是巩固中国全球价值链中心节点位置。李旭章(2020)认为应以“双循环”促进产业链、供应链升级,国内应畅通国内产业链,着力促进产业基础高级化、产业链现代化,国际应加强协调合作,维护国际产业链供应链安全稳定。从一个更一般意义的国际视野的“双循环”研究来看,早在2014年,就有学者(王跃生、马相东)提出全球经济“双循环”,即以发达国家为中心的循环和以中国等新兴大国为中心的新循环并存结构,他们指出“双循环”结构的形成有利于世界经济平衡与可持续发展,也有助于中国实现经济的转型升级。

二、“双循环”国际经验比较

1. 指标选取

上文对于“双循环”新发展格局的分析表明,“双循环”的构建强调国内和国外两个市场、两种资源,如何更好地提升在两个市场的竞争力、优化资源配置是政策的侧重点。为了便于进行可量化的国际比较,本文对国内循环和国外循环分别给出相应指标。

在国内循环指标设定方面,本文使用一国最终需求的国内增加值占比来衡量,其中一国的最终需求包含其国民经济各部门的最终消费和投资。国内循环指标越高,反映经济体内循环的程度越高,即国内最终需求更多地由国内供给所满足,在给定开放经济的条件下,这意味着本国的最终产品和中间投入品在本国市场上更有竞争力,继而,这些产品更多地嵌入到了本国内需之中,使得本国最终需求的国内增加值较高。

在国际循环指标设定方面,本文使用一国出口中的国内增加值占比来衡量。国际循环的侧重点是提升出口竞争力,促进产业链升级。对应地,这一指标能够较好地测度国际循环的重点。国际循环指标越高,反映经济体在国际循环中的竞争力越强,一国越处于全球价值链的上端,在出口的产品中,国内企业获得了更多的增加值。

本文数据来源为OECD—WTO联合发布的TiVA(Trade in Value-added)数据库,这一数据库是衡量增加值贸易相关指标的代表性数据库①。考虑到主要成熟经济体的“双循环”模式对我国的发展更有借鉴意义,本文开展的国际经验比较分析主要侧重于对主要发达经济体的经验总结,因此,涉及数据库中的国家包括美国、欧盟(欧盟28国作为整体,以及提取样本中的德国)、日本,以及中国。

2. 国内循环

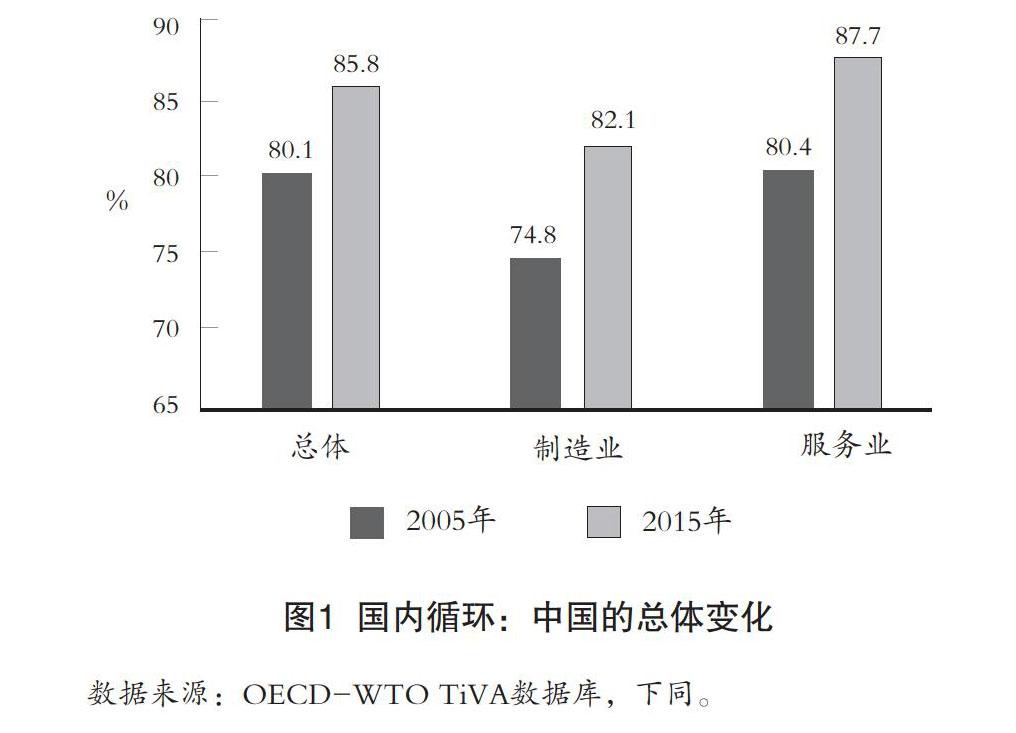

在进行国内循环的国际比较之前,本文首先观察中国国内循环在过去十余年的变迁。图1显示从2005年到2015年,中国最终需求中的国内增加值比重显著上升。这一上升态势对于全行业加总、制造业和服务业均成立,上升了六七个百分点。这意味着,尽管此前我们没有提出以国内循环为主的战略,但是中国国内循环在过去十余年间出现了显著上升。

接下来进行国际经验比较分析,首先对加总情况进行比较(图2a)。美国的国内循环比重在所有国家样本中是最高的,最终需求中国内增加值的占比为87.8%,欧盟28国相较于美国略低一点,为87.6%,日本比欧美低,为85.3%。尽管欧盟作为一个整体的国内循环水平较高,但是如果考虑欧盟内部的单一国家,例如德国,其国内循环的比重是远低于美日欧的,这也就意味着德国虽然有很大一部分内需来源为国外,但是这部分主要是由欧盟内部的其他国家来提供的。从加总水平看,中国和日本的水平接近,略低于欧美,显著高于德国。

其次在加总层面进一步区分制造业和服务业的情况,并分别进行比较。从制造业的整体情况来看(图2b),中国制造业中最终需求的国内附加值占比非常高,这是在加总层面上国内循环规模较高的关键来源。经由国际比较可以发现,在制造业的国内循环水平上,我们和发达经济体具有极大的差异。日本、美国和欧盟28国制造业国内附加值占比比中国分别低7、16和5个百分点,德国比中国低23个百分点。因此,从制造业的国内循环程度来看,中国在国际上已经处于一个相当高的水平,高于美日欧主要发达经济体。从制造业整体的情况来看,中国想要进一步提升自给自足的能力,亦即对应提升制造业全行业的最终需求中的国内增加值占比可能并不容易。如果参照国际经验,那么对应制造业的调整领域是在进一步开放国内产品市场、提升他国对我最终需求依赖方面。

具体到细分行业的制造业国内循环程度比较(表1a),可以看出产业间“腾笼换鸟”调节国内循环的空间很大。我国在几乎所有制造业行业的国内附加值占最终需求的比例都高于美日欧的平均值。其中,高得最多的是纺织品、服装、皮革制品,欧美日国家的水平大约在20%~30%之间(欧盟作为整体为约53%),但是中国的比例达到了91%。这显示,在最终消费品领域,中国的国内需求有很大的空间转换为来自于别国的出口。当然,对于纺织服装这一类劳动密集型产品,其国内循环的调节仍然需要考虑劳动力结构因素,同时,如何向产业链上端移动、如何更好地构建周边国家的产业集群、如何打造高端品牌,都是需要考虑的因素。我国国内循环水平相对较高的另一類产品是化学品和非金属矿产以及金属和金属制品,这两个行业门类的国内增加值占最终需求的比重比美日欧平均水平高超过10个百分点。相较而言,计算机、光电产品是唯一一个中国低于美欧日国内循环水平的行业,尽管低的幅度不多,但也反映出在高技术密集型的制造行业,中国有进一步提升自身能力的空间。

服务业的比较(图2c)是此前讨论较少的一个领域,但是其作为不可贸易品,更加凸显了国内循环的特征。服务业呈现了一个同制造业截然不同的情况。我国服务业最终需求的国内附加值占比比美国、欧盟和日本分别低3、5和4个百分点。因此,在加总情形中观察到发达经济体内循环程度较高,其主要贡献来自于最终需求的国内增加值占比较高,以及在它们的经济结构中服务业占比较高带来的。美国国内循环水平在样本国中排第一的原因,并不在于制造业的最终需求国内附加值占比高,而是在于国内服务业的发展和服务业的附加值更多地为本国所获取。从这个意义而言,打造国内循环的发展和升级需要更多地着眼于服务业的发展。我国服务业需要推进公平竞争、进一步开放和引入外资等,表明国内循环有进一步提升的空间。服务业的发展能够与打通流通各个环节的需求、疏解堵点相适应。同时,国内服务业的发展也与中国经济转型升级的阶段相匹配。

从服务业分行业的国内情况比较(表1b)来看,其呈现出与制造业完全不同的特征。制造业中,中国大多数行业国内增加值占最终需求的比重均高于美日欧的平均水平,而在服务业中,这一比重多数低于美日欧的平均水平,仅在金融和保险业显著高于美日欧平均水平,如果仅和美国相比,这一差距将更为明显。服务业的比较有以下几类特征值得关注:第一,尽管在制造业中,我国的ICT产业国内循环程度和美欧日差距不大,但是从服务业的视角来看,在信息技术和其他信息服务业领域,我国同美欧日平均水平的差距达近13个百分点,这意味着,我们不应忽视高科技领域中高端服务业国内竞争力的提升;其次,在服务业开放进程中,需要参考国际水平制订相关开放政策,例如在医疗、教育等领域,发达国家最终需求中的国内增加值的占比是很高的,这意味着,对于这类关系民生的服务性行业,开放需要注重提升国内机构效率、企业本土化运营能力和相关安全;最后,金融和保险业有进一步的开放空间,应继续作为下一步的开放重点。

3. 国际循环

国际循环的参考指标使用的是出口中国内附加值的占比。图3展示了过去10年中国国际循环的变化情况。从总体的情况来看,中国出口中国内增加值占比有非常显著的提升,提升了约10个百分点至83%,其中制造业的提升超过10个百分点,服务业也有5个百分点的提升。这意味着,我国出口贸易在向价值链上端攀升的成就是较为显著的。

从国际循环的国际比较来看(图4),在加总层面,中国出口中的国内附加值与美日欧仍有差距,比美国、日本和欧盟分别低8、5和5个百分点,如果单看德国一国的情况,我国出口中的国内附加值比德国略高,不过,和前面的分析类似,德国出口中的许多增加值来源于欧盟成员国。美国在主要参考国中出口的国内附加值占比最高,显示其在全球价值链中的竞争力。不过,这种竞争力的取得,在很大程度上来源于其在服务业领域的国际比较优势,美国服务业出口的国内增加值占比达到96%,高于其他国家。制造业方面,日本出口的国内增加值占比最高,中国低于美日欧。

上述加总的情形分析显示,中国在参与国际循环的进程中,无论是制造业还是服务业都有提升空间。进一步分行业的比较(表2)可以发现,从制造业的情况来看,中国出口多数产品门类的国内附加值占比均比美日欧的平均水平略高或基本接近,最大的短板仍然是在计算机和光电产品行业,中国与美日欧平均水平有接近12个百分点的差距。这显示在高技术行业,我仍有较大的向产业链上端移动的空间。从服务业的情况来看,与制造业的情形相呼应,中国在信息技术和其他信息服务业与美日欧的平均水平有差距,此外,在教育、医疗领域也有一定提升空间。

4. 美日欧的“双循环”模式

基于本文对于“双循环”的指标界定,图5使用散点图的形式总结了美日欧的“双循环”模式。尽管这些发达经济体并未像中国一样提出“双循环”的发展模式,但是从一个总体情况来看,加总情形时美日欧均呈现出国内循环和国际循环双高的情形,这表明,对于成熟经济体而言,其发展同样大致呈现“国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的格局。

不过,通过本文对于制造业和服务业情况的细分,达成这一格局的美国、日本和欧盟又呈现出不同的模式。美国在加总情况下国内循环和国际循环均为第一,其背后实质上有三个机制:第一,制造业作为一个整体的最终需求中国内附加值比率较低,将这部分附加值让渡给外国,实质上让各国对其最终需求产生依赖;第二,服务业在国内市场和国际市场均具有极高的竞争力,成为拉动国内循环和国际循环双高的主力;第三,在高端制造业领域出口获取了很高的增加值,在国际循环上呈现高端控制特征。

日本模式和美国模式有差异,从制造业的视角来看,其国内循环的部分高于美国制造业,反映出日本的市场广阔程度与美国有差距,通过自给自足满足需求是可行的。而从服务业的视角来看,日本的服务业国际循环和国内循环程度均不及美国,体现其服务业竞争力与美国的差距。

欧盟模式从国内需求的角度来看与美国类似,其制造业国内循环程度比美国还高。但这是就欧盟区内整体的循环程度而言的,如果单独看一个国家(以德国为例),其国内循环和国际循环的水平则相对较低。但是这种低循环本身对应的是欧盟内部的大循环,其外部依赖有很大一部分面向欧盟国家。欧盟国家间稳固的经济和政治关联,有助于降低外部依赖带来的不确定性。

在给定中国经济体量的前提下,相较于日本经验,发展“双循环”模式更应着重参考美欧特征,除了上述不同产业的“双循环”发展思路,在发展和改革国内市场方面,欧盟的“单一市场”模式有诸多经验可供借鉴。因此,本文的下一节将采用案例分析的方式对欧盟共同市场的发展及借鉴进行分析。

三、欧盟的案例分析及启示

(一)欧盟共同市场的形成历程

总结欧盟共同市场的形成历程,可以看出,欧盟共同市场的形成具有以下四个特征:

1. 从核心国到老牌强国和外围国家,从西欧联合到欧盟东扩

“二战”后欧洲共同市场的建立最早起始于比利时、英国、法国、卢森堡、荷兰5国,这些国家均为德国的邻国,1951年西德加入。1948年的《布鲁塞尔条约》和1954年的《巴黎协定》也多涉及军事领域的合作。以上国家构成了欧洲共同体的“核心六国”,是融合程度最高的成员国。1973—1995年,随着英国、西班牙、葡萄牙3个老牌强国和丹麦、希腊、瑞典和奥地利等外围国家的加入,欧洲共同体(1993年后发展为欧盟)成员国从6国扩充到15国。这一时期的欧洲共同市场建设在区域上主要为西欧联合。直到1998年,欧盟15国与11个中东欧国家启动入盟磋商,2003年10个中东欧国家完成入盟谈判,次年欧盟成功实现东扩。

2. 从商品服务到生产要素,从单个产业到整个经济部门

欧洲共同市场的具体实践最早可追溯至1951年的欧洲煤钢共同体。通过这一超国家权限的机构,成员国协调煤钢生产,保证内部有效竞争。煤钢共同体的成功尝试激励各国把共同市场扩大至运输、农业、核工业等其他领域。1957年的《罗马条约》进一步扩大开放领域①,建立了欧洲经济共同体和欧洲原子能共同体,并力图实现商品、人员、服务和资本的自由流通。这一目标在1965年签署的《布鲁塞尔条约》再次被强调。同年,欧洲煤钢共同体、欧洲原子能共同体和欧洲经济共同体统一为欧洲共同体,彰显了欧洲建立全领域共同市场的决心。1985—2007年,《申根协定》成员国不断增加,也为商品、要素和人员的跨境流动扫清了障碍。2015年,欧盟出台《数字单一市场战略》,进一步加强数字领域互联互通。

3. 从实体经济到金融和货币领域的一体化

欧洲共同市场以贸易和实体经济作为一体化的开端和基石,核心是商品自由流动,此后逐步从实体经济转变到金融和货币一体化。尽管1979年欧洲共同体既已开始实施欧洲货币体系建设规划,但欧洲金融市场缺乏统一协调,一体化进程较慢,总体仍相对隔离。1991年《马斯特里赫特条约》提出建立欧洲经济货币联盟的计划,1998年欧洲中央银行成立,同年欧洲议会提出金融服务行动计划(Financial Service Action Plan),2002年欧元正式流通并成为欧元区国家②唯一法定货币,区内国家实行统一货币政策,随着欧元的诞生,欧盟金融市場一体化进程加快。2010年欧盟设立“欧洲金融稳定机制”和“欧洲金融稳定基金”应对欧债危机。

4. 从经济实体向经济政治实体深化

早期欧洲一体化进程的突破主要表现在经济领域,其他领域(政治、社会、法律等)的合作缺乏一致协调。1986年欧洲共同体签订《单一欧洲法案》(Single European Act),由此欧洲政治合作(European Political Cooperation)成为法律条文。该法案通过引入合作程序和扩展“特定多数”投票制,赋予欧洲议会真正的立法权力。1990年,《申根公约》消除过境关卡限制,使会员国间无国界。1993年欧盟正式成立,标志着欧洲共同体从经济实体转向经济政治实体。“欧洲各共同体”(涉及经济、社会、环境等)、“共同外交与安全政策”(涉及外交、军事等)、“刑事领域警务与司法合作”(涉及共同合作打击刑事犯罪)构成欧盟三支柱。后续的《尼斯条约》《里斯本条约》对欧盟的政治融合做了更多的支持。

(二)欧盟共同市场对构建“双循环”的启示

总体上看,从欧洲煤钢共同体,到逐渐形成欧盟,再到更高级别的金融一体化,并形成欧元区,欧盟共同市场建设总体先易后难、先核心国再外围国、先实体后金融、先经济后政治,这对中国构建“双循环”格局可提供的借鉴包括三个层次。

1. 对“国内循环”的启示

加快疏通国内大循环的痛点和堵点,充分发挥国内超大规模市场优势。欧盟共同市场在形成初期,就高度重视区内商品、人员、服务和资本的自由流通问题,通过取消贸易壁垒和其他限制措施,协调运输系统和一般经济政策,进而实现内部市场的有效竞争和资源有效配置(1965年《布鲁塞尔条约》)。后续签署的《申根协定》和确立欧元的法定货币地位,进一步为区内劳动要素和金融要素自由流动奠定基础。上述举措对我促进国内循环有诸多启示,改革开放以来,我国通过家庭联产承包责任制、社会主义市场经济改革、国企改革、土地制度改革、加入WTO等一系列措施,逐步放松了商品、要素、人员以及制度等方面的跨区域流动限制。然而,当前我国的国内大循环在生产、分配、流动、消费等关键环节还存在堵点,突出表现在地方保护主义、服务业供给受限和城乡分割的户籍制度三个方面。第一,地方保护主义③,出于保护地方局部利益的目的,利用行政权力干涉市场、设置障碍、扰乱秩序、破坏公平竞争,降低了国内循环的配置效率和削弱了国内超大规模市场优势。第二,受制于各种形式的政策性障碍(如政府“重发展、轻服务”的职能定位,医疗和教育服务受管制等),国内的服务业供给能力相对不足,大量的有效需求得不到满足(徐朝阳和张斌,2020)。第三,受城乡分割的户籍制度限制,大量在城市就业的农村劳动力(2.36亿流动人口、2.9亿农民工④)无法在城市定居,城市间人员流动也受到限制,劳动力这一要素的流动受限。进一步畅通国内大循环,要着力推进在这些关键环节的改革。

2. 对“国内国际双循环”的启示

全面推进更高水平对外开放,让“国际循环”为“国内循环”保驾护航。欧盟最早起始于欧洲煤钢共同体,核心成员国通过与西德联营,一方面可获取西德的煤炭资源,另一方面影响西德的基础工业;而西德通过与其他国家的合作,以期实现主权、恢复经济和提高国际地位。随着更多的国家加入欧洲共同体或欧盟,成员国得以借助共同市场,获取区域优势资源和技术,进而更好地发展国内经济并实现生产的专业化。汽车工业和民用航空工业都是欧洲各国有效分工并实现生产专业化的经典案例。欧洲各国通过共同市场带动本国经济发展的经验对中国有三个层面的启示。一是将“国内循环”与国际循环更好地结合。各地区应充分发挥自身比较优势,实现生产的专业化和产业的集群化。当前,我国一些省份的产业结构较为类似,企业间竞争较为激烈,且不少集中在价格竞争层面。尽管全国已形成数百个产业集群或“准集群”,但不少集聚水平不高、集群发展滞后,仍有较大优化空间。二是更好地利用国际市场和国际资源。一方面积极引进先进生产技术和管理经验,另一方面形成重要产品和供应渠道的备份系统,为国内循环保驾护航。三是通过全面推进更高水平对外开放,引入外部竞争力量和积极对标高标准贸易、投资协定,倒逼新一轮改革开放。

3. 对“国际循环”的启示

要着力推进东亚地区在实体经济方面的共同市场建设。首先,东亚地区共同市场的发展进程与欧盟存在明显差异,金融合作先于实体经济一体化。东亚区域贸易和投资一体化进程发展较为滞后,这主要因为在1990年最初提出东亚区域一体化的阶段①,美国强烈反对日本在东亚地区发挥领导作用(赵宏伟和叶琳,2010)。上世纪90年代亚洲经济一体化并未有效开展。亚洲金融危机为东亚区域货币金融合作创造契机,包括建立区域金融监测协调机制、区域性双边援助体系、多边资金救助机制以及直接融资机制等,但金融合作的领先发展在没有经济一体化的情形下成效并不显著。近年来,东亚地区一体化的发展回到了实体经济一体化为主的轨道上。1999年后中国加快与东盟之间的经济合作进程,并于2010年建成中国—东盟自贸区。2010年后,日本也改变政策防线,积极发展亚洲内部自贸区,并在此基础上致力于构筑东亚共同体。2020年,中国、日本、韩国、东盟十国、澳大利亚、新西兰达成《区域全面经济伙伴关系协定》。

其次,亚洲区内经济一体化较欧洲仍有明显差距。对比亚洲和欧洲在简单和复杂价值链活动②上的区内和区外贸易情况,可以发现:一方面,区内贸易数据显示欧洲仍然是区域经济一体化水平最高的地区,且在复杂价值链活动中尤为突出。2017年,区内贸易在欧洲前向和后向关联简单价值链活动中的占比分别为50.0%和46.3%,较亚洲分别高5.4和低2.2个百分点;复杂价值链活动中的占比分别为59.6%和64.6%,较亚洲分别高出15.7和18.4个百分点;另一方面,无论是前向还是后向关联,亚洲在全球产业链上的参与度总体低于欧洲,体现出欧盟一体化的总体竞争力较强。

再次,欧盟共同市場对东亚地区共同市场建设的借鉴意义。一是明确一体化进程目标。Balassa(1961)将区域一体化的发展分为五个阶段:特惠贸易安排→自由贸易区→关税同盟→共同市场→经济联盟。当前,欧盟已接近第五阶段,东亚地区还在第一阶段向第二阶段迈进的过程中,可以考虑将中期目标设定在完成第二阶段,长期目标设定在第四阶段。在这个过程中,一些一体化的举措可以先行,如劳动力和资本的更自由流动。二是在核心产业以核心国为中心开展共同市场建设,如可在东亚地区贸易规模较大且与中国“卡脖子”技术联系紧密的信息技术产业优先建立共同体。对照欧洲煤钢共同体,早期版本的信息技术产业共同体无需纳入全部东亚和东南亚经济体,可考虑在共同体影响力逐步扩大的过程中吸纳更多老牌强国和外围国家加入。三是在区域内进一步扩大共同体的开放领域,侧重点可以包括劳动力的自由流动,高技术本身和高技术服务的自由流动,资金的自由流动(包括金融开放的进一步发展)等。

四、总结及政策含义

本文从国际经验比较的视角对构建“双循环”新发展格局进行了探讨。从美日欧加总的情况来看,美国在国内循环和国外循环两个维度均处于最高。实现双高背后的组合是:一般制造业外国对美国最终需求的高依赖、服务业强有力的竞争力、高端制造业保障获取最高增加值。这一国际经验启示我们,应将打造“双循环”作为中长期任务来看待。

本文的另一个贡献在于,讨论“双循环”需要区分制造业和服务业不同的语境。综合制造业和服务业的讨论,发达经济体的“双循环”总体呈现“可贸易品更加可贸易,不可贸易品更加不可贸易”的特征。这一特性是发达国家在给定国际分工和收入水平下的合意选择。高收入国家通过开放,最大程度地实现贸易品部门的规模经济和专业分工,同时确保消费者能从产品多样化中获益,还带来了别国对其最终需求的依赖。而在服务业上,高收入国家更具比较优势和竞争力,即“不可贸易品更加不可贸易”。

“双循环”运用至制造业和服务业在下一步的开放中,应该有不同的侧重点。制造业的开放应当更加强调“引进来”,强调国际分工的效率和消费者通过商品多样化实现的效用收益,同时降低不对称依赖。服务业的开放则应更强调增加值创造和竞争力提升,服务业的开放需要伴随着企业、产业链向境外的延伸。

在给定中国经济体量前提下,美欧模式更具有借鉴意义,考虑到中国国内市场的深度,进一步開放国内市场,增加产品多样性,营造良好的竞争环境,适度提升制造业国内需求中国外投入的比重,是美欧模式的重要借鉴经验。而面对出口对国外投入依赖较高的情况,欧盟模式更有借鉴意义。本文第三个贡献在于使用案例分析的方法探讨了欧盟共同市场对构建“双循环”的借鉴意义。一方面,对“内循环”应加快疏通国内大循环的痛点和堵点,充分发挥国内超大规模市场优势。另一方面,对“外循环”既要全面推进更高水平对外开放,为“内循环”保驾护航,又要着力推进东亚地区在实体经济方面的共同市场建设,更好地利用国际市场和国际资源。

[参考文献]

[1] Balassa, B., The Theory of Economic Integration. Homewood, Ill., R.D. Irwin, 1961.

[2] 董志勇, 李成明. 国内国际双循环新发展格局:历史溯源、逻辑阐释与政策导向[J]. 中共中央党校(国家行政学院)学报. 2020(05): 47-55.

[3] 李旭章. 以双循环格局促产业链供应链升级[J]. 人民论坛. 2020(23): 92-94.

[4] 谭小英, 于空军, 张泰.地方保护主义的成因、危害及对策[J]. 中国经贸导刊, 2005(23): 7-8.

[5] 王跃生, 马相东. 全球经济“双循环”与“新南南合作”[J]. 国际经济评论. 2014(02): 61-80.

[6] 徐奇渊, 双循环新发展格局: 如何理解和构建[J]. 金融论坛,2020(9): 3-9.

[7] 徐朝阳, 张斌. 经济结构转型期的内需扩展: 基于服务业供给抑制的视角[J].中国社会科学, 2020(01): 64-83.

[8] 余淼杰,“大变局”与中国经济“双循环”发展新格局[J]. 上海对外经贸大学学报. 2020(06):19-28.

[9] 赵宏伟, 叶琳. 东亚区域一体化进程中的中日关系[J]. 世界经济与政治, 2010(09): 19-39.

International Comparison on the “Dual Circulation” New Development Pattern and Its Implications

Yang Panpan, Cui Xiaomin

(Institute of World Economics and Politics, CASS, Beijing 100732)

Abstract: Based on the experience of United States, European Union and Japan, the “dual circulation” of advanced economies generally presents different characteristics in domestic and international circulations in manufacturing and service sectors. In particular, the United States takes the highest levels in both the domestic economic circulation and the international economic circulation. This kind of circulation is formed since its service industries are with extreme high competitiveness in both the domestic and international markets, and its high-end manufacturing sectors reach high value-added in exports. The overall circulation of the European Union is similar to that of the United States. However, the levels of domestic economic circulation and international economic circulation of single EU members are relatively low, due to their external dependence on the economies within the European Union. The experience of European Union is significant for China to build the “dual circulation”. Its extended policy implications include further opening up the domestic market, creating a competitive environment, accelerating internal circulation and a common market in the East Asia.

Key words: The“Dual Circulation”; International Comparison; Domestic Value-Added; Common Market

(收稿日期:2020-12-29 责任编辑:罗建邦)