香港科研机构及科技领域概况初探

2021-08-07许洪彬封晓茹

许洪彬 李 嫣 封晓茹 王 涛

中国科学技术交流中心,北京 100045

1 香港主要科研机构

香港的科研机构体系主要由三个部分组成:高等院校、公立的研究机构以及企业依据自身需求成立的研究机构。高等院校主要包括香港大学、香港中文大学、香港科技大学、香港理工大学、香港城市大学和香港浸会大学等。公立研究机构主要包括香港应用科技研究院有限公司、香港生产力促进局、香港生物科技研究院有限公司、香港赛马会中药研究院有限公司、塑胶科技中心有限公司以及香港研发中心等。

1.1 高等院校

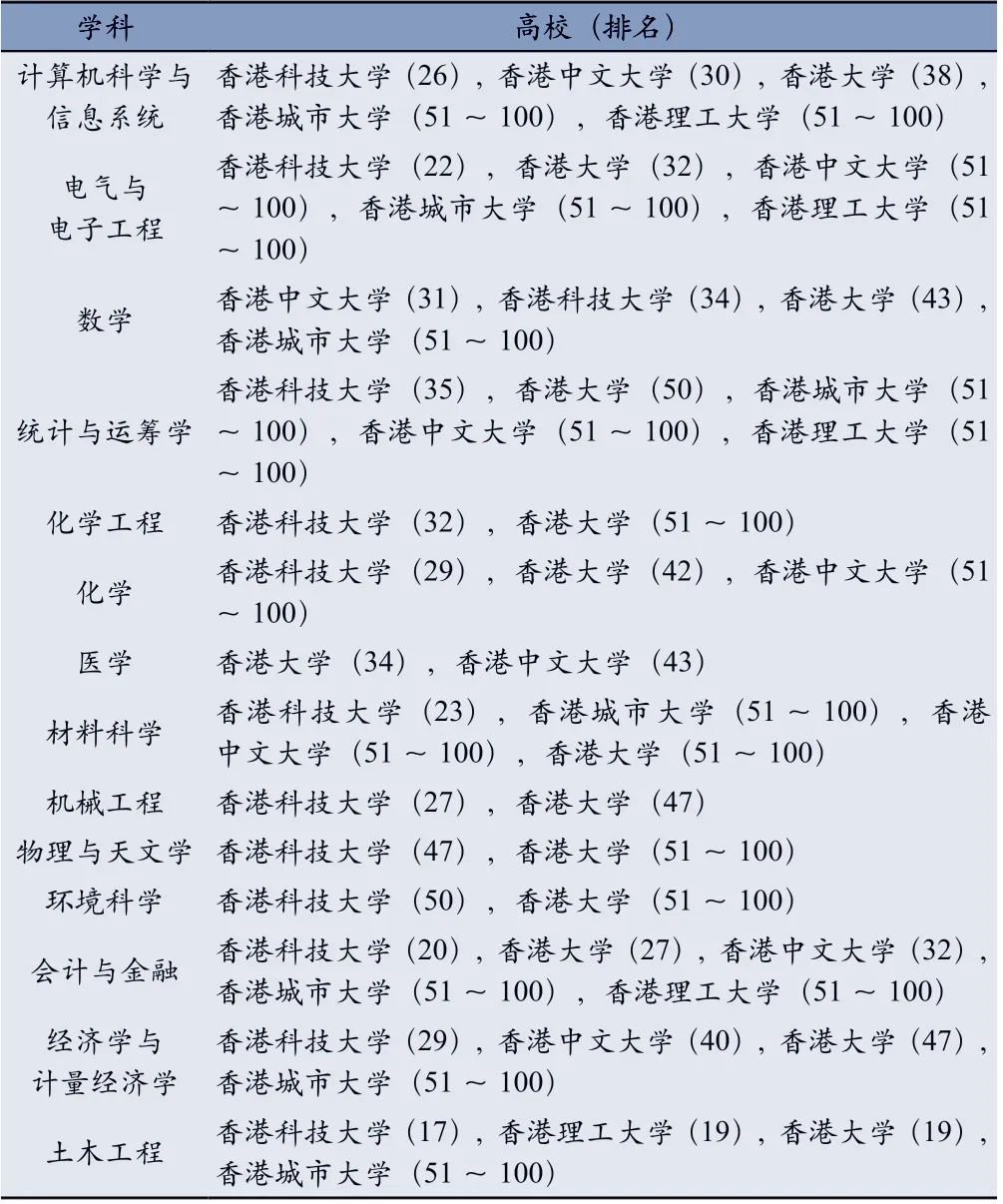

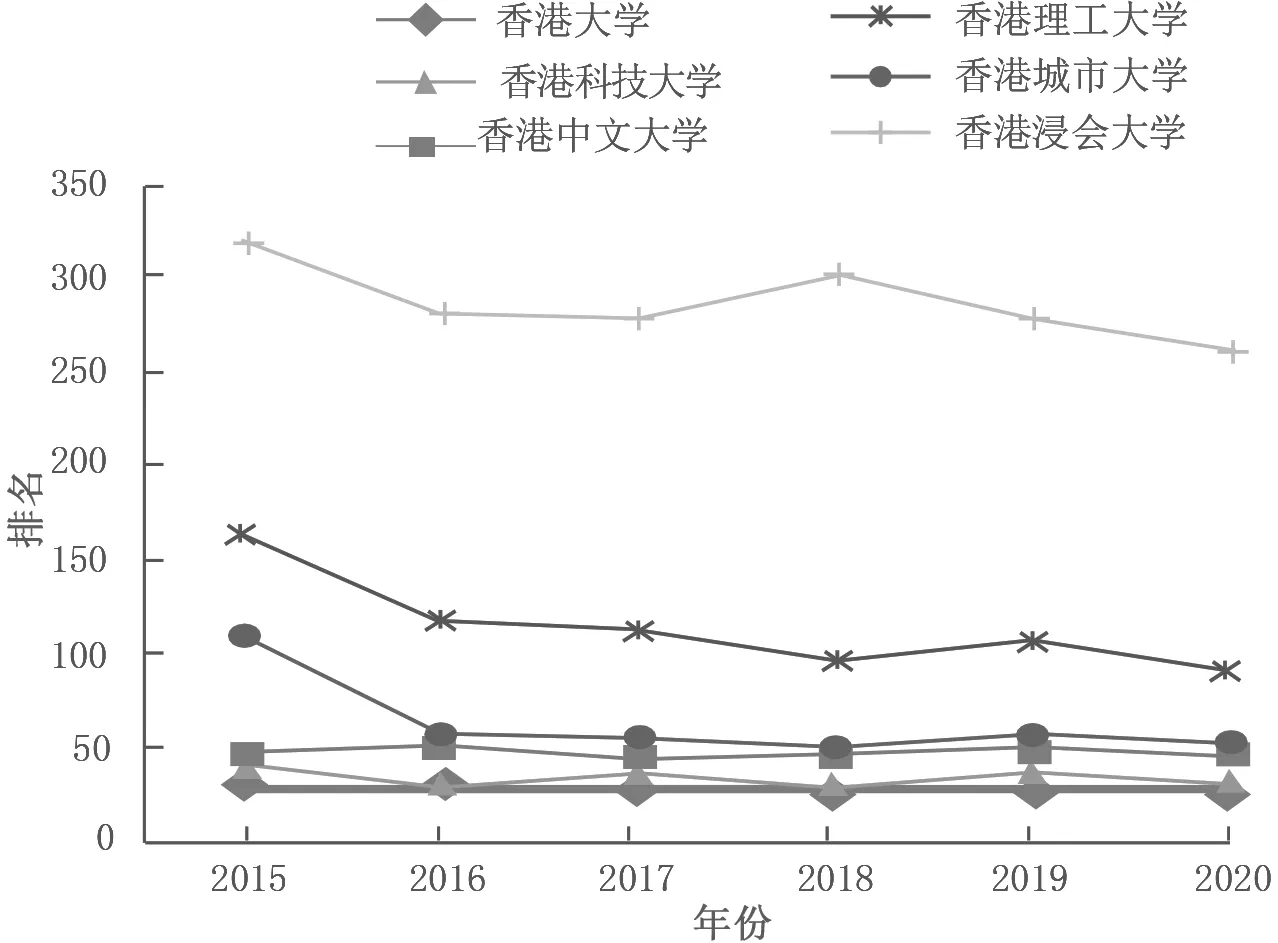

根据英国教育组织(Quacquarelli Symonds,QS)发布的2021年世界大学排名[1],香港有6所高校排名进入前300名(图1),其中有4所高居前50名,分别是香港大学(22)、香港科技大学(27)、香港中文大学(43)、香港城市大学(48)。依据2019年QS亚洲大学排名,香港有4所高校进入前30名:香港大学(2)、香港科技大学(7)、香港中文大学(9)和香港城市大学(21)。在2020年泰晤士高等教育(Times Higher Education,THE)世界大学排名中[2],5所高校进入前200名。根据THE2019年全球年轻大学排名榜,香港共有3所院校进入20强,其中,香港科技大学排名全球第1,香港城市大学和香港理工大学分别为第5位和第15位。THE2020年亚洲大学排名榜中[3],香港有5所高校进入前25名:香港大学(4)、香港科技大学(5)、香港中文大学(8)、香港城市大学(16)和香港理工大学(24)。依据2020年QS世界大学学科排名,在科学和工程学方面,香港高校的表现较为突出,如表1所示。其中,计算机科学与信息系统、电气与电子工程、会计与金融、经济学与计量经济学、化学及机械工程等学科的排名能够进入前30名,这说明香港的科研水平在某些领域达到了全球领先。

表1 香港高校按学科世界排名

图1 香港高校QS世界排名

1.1.1 香港大学

香港大学是香港第一所大学,由1887年成立的香港西医书院及香港官立技术专科学校合并而成,于1911年在香港正式成立。香港大学有10所学院,以英语为教学语言,在经济、金融、会计、生物医学、牙医、教育学、人文学科、法学、语言学、政治学与社会科学等领域展现出较强的科研实力。截至2019年,教职员有7978人,其中教授1084人,研究及教学人员2771人。设有5个国家重点实验室,另有各类直属、附属科研机构90余个。2017—2018年用于研究的资助金额达到34.19亿港币,研究成果数达到6404件,获奖250项。截至2019年,香港大学以第一完成单位,共获得13项国家科技奖励,其中支志明是首位获得国家自然科学奖一等奖的香港科学家,范上达团队则成为首次获得国家科学技术进步奖一等奖的香港团队。

香港大学牙医学院于2016—2018年连续三年QS全球排名第1位,香港大学法学院为香港历史上最为悠久的法学院,2018年THE全球排名第18位,亚洲第1位。该校优势领域包括医学、商科、信息科学等。

2017年12月15日,张翔教授被任命为香港大学第十六任校长,并于2018年7月中旬上任。张翔教授加入香港大学前,是美国加州大学伯克利分校葛守仁基金讲座教授,同时担任该校纳米科学与工程中心主任,并且曾任劳伦斯伯克利国家实验室材料科学部主任。还曾获选为美国国家工程院院士及“中央研究院”院士,还是中国科学院外籍院士、美国物理学会会士、美国光学会会士、美国科学协进会会士及国际光学工程学会会士。张翔教授目前的研究重点是材料物理学、超材料和纳米光子学,发表了340余篇期刊论文,其中70篇刊于《科学》及《自然》等重要科学期刊。2008年,张教授的研究被《时代》杂志评选为“年度十大科学发现”和“年度50项最佳发明”。在2019年,他的研究团队在加州大学伯克利分校的“卡西米尔效应”研究成果被Physics World评选为2019十大突破之一。

1.1.2 香港中文大学

香港中文大学采用书院制,为世界大学联盟、环太平洋大学联盟、亚太国际教育协会、中国大学校长联谊会、英联邦大学协会成员,亚洲首家国际商学院协会(AACSB)认证成员,是一所以中国研究、生物医学科学、信息科学、经济与金融、地球信息与地球科学等为重点研究领域的公立研究型综合大学,并在这些领域堪称世界级学术重镇。作为香港乃至亚洲首屈一指的高等学府和当代新儒家的主要阵地,香港中文大学先后聚集了钱穆、杨汝梅、林语堂、胡秀英、刘殿爵、饶宗颐、高锟、杨振宁、莫里斯、蒙代尔、姚期智、白先勇等一大批学术巨匠,培养了以史学家余英时、数学家丘成桐、银行家郑海泉等为代表的一批各界杰出人才。

截至2019年,香港中文大学拥有教职工8100人,其中有1701名教学人员、研究人员1651人,国家重点实验室5个。香港中文大学在2016—2020年的策略计划中,选定中国研究、转化医学、信息与自动化科技、环境与持续发展4个策略性研究领域,调配充足资源协助开展研究。2018—2019年度共获得约18.55亿港币研究经费,取得研究成果共计7320项(包括论文、专著、专利、报告等),申请专利315项,获批202项。截至2019年,香港中文大学以第一完成单位身份,共获得10项国家科技奖励。

段崇智教授于2018年1月1日就任香港中文大学第八任校长。现兼任香港中文大学利国伟利易海伦组织工程学及再生医学教授。段崇智教授于2016年加入香港中文大学,担任杰出访问教授,以及组织工程学及再生医学研究所首任所长。此前担任美国匹兹堡大学医学院骨科手术杰出教授、美国匹兹堡大学医学院细胞及分子工程中心首任总监、Arthur J.Rooney, Sr.运动医学讲座教授、骨科手术系常务副系主任,以及生物工程学系、机械工程、材料科学系教授。段崇智教授为国际知名生物医学科学家,专注肌肉骨骼生物学及组织再生研究,成果涵盖基本科学、工程学、转化及临床应用。段崇智教授发表了逾450项研究著作,并担任多个期刊编辑,于2017年、2018年及2019年获选为美国国家发明家学会会士、中国发明协会首届会士及美国解剖学家协会会士,以表扬他在创新和转化研究造福社会方面的贡献。

1.1.3 香港科技大学

香港科技大学于1991年成立,是香港第3所高校。截至2019年,学校拥有2个国家重点实验室,2个工程技术研究中心,赛马会高等研究院,以及香港科技大学深圳研究院、香港科技大学霍英东研究院、香港科技大学LED-FPD工程技术开发中心、浙江香港科技大学先进制造研究所等4个中国内地科研平台。该校拥有中央研究设施9个,研究中心51个,研究所12个。2018—2019年度共获得逾8.316亿港币研究资助。

截至2019年,香港科技大学以第一完成单位身份,共获得15项国家科技奖励。其中,唐本忠团队于2017年获得国家自然科学奖一等奖。周熙文教授获得2017年度中国青年女科学家奖,叶玉如教授被评为《自然》中国科学之星。在国家级科技项目方面,叶玉如教授主持“973计划”项目“阿尔茨海默病的分子机制研究”,唐本忠教授主持“973计划”项目“聚焦诱导发光的基本科学问题”,王文雄教授主持国家自然科学基金重点项目“中国南方典型河口生物的重金属生物动力学与毒理”。

2018年9月1日,史维出任香港科技大学第四任校长。史维教授于2010年8月加入香港科技大学。此前,他在美国密歇根大学Ann Arbor分校出任Clarence L."Kelly"Johnson讲座教授及航天工程学系系主任,领导多项由美国政府及机构资助的跨组织研究计划,涵盖包括未来太空运输、生物启发及计算航空科学等范畴。史维教授为美国航天及宇航学会及美国机械工程师学会院士,是多份学术期刊的编辑,亦曾获多项殊荣,当中包括美国航天及宇航学会2003年Pendray航天文献奖。史维教授为该奖创立以来第二位华人得主,“中国导弹及太空计划之父”钱学森于1953年首度获颁此奖,而史维教授刚好于他得奖后50年获得同一奖项。

1.1.4 香港理工大学

根据2019年QS世界大学学科排名,香港理工大学的酒店管理专业位居全球第5位,土木与结构工程居全球第15位,建筑及环境专业居全球第20位,艺术与设计居全球第16位,护理与语言学则分别位居31位和48位,商业与管理研究全球第84位,统计与组织研究全球第76位。

香港理工大学致力于建设一所在专业教育、应用研究及伙伴协作方面表现卓越的大学,截至2019年,拥有2个国家重点实验室,2个国家工程技术研究中心香港分中心,3所中科院与香港理工大学联合实验室。建有三维打印技术、神经科学、大数据分析、化学和环境分析、生命科学、材料与器件6个研究中心实验室和可持续发展城市研究院;在应用科学、纺织、建筑、环境、工程技术等领域建有29家研究中心。

2018—2019年度,香港理工大学科研活动总开支8.46亿港币。其中,大学教育资助委员会拨款3.162亿港币。截至2019年,香港理工大学以第一完成单位,共获得6项国家科技奖励。

滕锦光教授于2019年7月1日出任校长,此前为中国南方科技大学副校长兼研究生院院长。滕锦光教授是成就不凡的结构工程学者,曾撰专著及200多篇SCI期刊论文,多项科研成果被中国、澳大利亚、欧洲、英国及美国的设计标准、指南所采纳。滕锦光教授于2017年当选中国科学院院士,同时还是英国爱丁堡皇家学会通讯院士、香港工程科学院院士。滕锦光教授多年来获得许多奖项,其中包括国家自然科学奖二等奖、国家杰出青年科学基金。

1.1.5 香港城市大学

香港城市大学被教育部列入国家重点高校名单,为中俄工科大学联盟成员高校,并获AACSB和EQUIS双重认证。在2019年上海交大ARWU世界大学学术排名中,香港城市大学在社会科学与理科领域位居全球100~150位,数学学科位居全球78位,计算机科学位居41位,图书信息科学位列全球第5位,公共管理和管理学分别位居全球第14位和16位,传播学和金融学分别位居全球第51位和44位。城大商学院位列美国达拉斯德州大学公布的 2014—2018年全球最优秀100所商学院之一,位居世界第38位及亚洲第4位。

截至2019年,学校建有香港跨学科高等研究院1个,国家重点实验室2个,国家工程技术研究中心香港分中心1个。此外,有2个大学研究所,3所大学研究中心,17所学院研究中心,8所应用战略发展中心。学校与内地合作,成立深圳研究院和成都研究院。

2017—2018年度获得3.6807亿港币研究资助,其中创新及科技基金拨款1.9235亿港币。截至2019年,以第一完成单位身份共获得6项国家科技奖励。

郭位教授在2008年5月14日出任香港城市大学校长。此前曾担任美国田纳西大学荣誉讲座教授及工学院院长、美国能源部橡树岭国家实验室高级管理团队成员。郭位教授是早衰期可靠度研究的先驱,在电子系统与核能可靠度设计研究方面享有盛名,郭位教授还当选为美国国家工程院院士、台湾地区“中央研究院”院士、中国工程院外籍院士及俄罗斯工程院外籍院士。郭位教授是8部专著及200多篇高影响力专业论文的作者及合著者。部分著作被视为系统最佳化设计领域的经典之作,为电子可靠度的标准设下理论基础。

1.1.6 香港浸会大学

香港浸会大学创立于1956年,与香港大学并列为香港历史最悠久的两所高等学府,是一所公立研究型综合大学,以健康、环境、中国文学及中国研究和跨文化研究为其4个研究重点范畴。传理学院被拥有超过300万读者的知名新闻网站Asian Correspondent评选为亚洲学生首选的“全球十大新闻学院”,与美国哥伦比亚大学新闻学院、美国加州大学伯克利新闻学院、英国伯明翰大学新闻学院、英国威斯敏斯特大学新闻学院等老牌知名学府比肩。工商管理学院从2010年至2019年获得AACSB、EQUIS和AMBA商学院的认证,成为香港首家获得3项国际顶级认证的商学院。

目前,学校建有1个国家重点实验室,18个研究所,23个研究中心。在2018—2028年策略发展规划中将创意媒体、健康与药物研究、数据分析与人工智能3个方向定为重点发展领域。2018—2019年度获得约8.27亿港币研究资助。截至2019年,香港浸会大学以第一完成单位身份,共获得4项国家科技奖励。

钱大康教授于2015年9月1日起出任香港浸会大学第五任校长。钱大康教授现为香港特区政府创新、科技及再工业化委员会委员和裘槎基金会董事局成员。加入香港浸会大学前,钱大康教授在香港科技大学担任计算机科学系讲座教授,并兼任过研究及发展副校长及首席副校长。还曾在多个机构担任公职,包括雇员再培训局、优质教育基金、应用研究局、创新科技署、策略发展委员会、数码港董事局;曾任大学教育资助委员会委员、研究资助局主席、香港教育城董事会主席、科学博物馆咨询委员会主席,以及应用科技研究院董事局成员。钱大康教授在研究计算机影像、图像处理及图形辨识等领域均享有卓越地位。钱大康教授的研究受美国及香港特区政府多个研究基金支持,并获多个奖项,包括美国国家科学基金年轻研究员总统大奖。此外,他还担任多个著名学报的编辑委员。

1.2 公立科研机构

1.2.1 香港应用科技研究院有限公司

应用科技研究院(简称“应科院”)由香港特区政府于2000年成立,其使命是通过应用研究协助发展以科技为基础的产业,提升香港的竞争力。应科院现有研究人员超过513名,当中26%已取得博士学位,52%拥有硕士学位,团队领导都是来自各科技领域的杰出专家。其研究范畴横跨金融科技、健康技术、智能制造、新一代通信网络、智慧城市5个相关领域;7个科技部门主要科技研发领域包括:混合信号系统芯片、先进数码系统、电子元件、光电子、智能软件与系统、信息安全与数据科学、通信技术。

2006年,应科院获香港创新科技署委托承办“信息及通信技术研发中心”,还与其他高校、企业成立联合实验室或研发中心。2008年,在深圳设立了全资附属公司“应科院科技研究(深圳)有限公司”,以进一步服务内地市场。2012年获科技部批准,成立香港第一个“国家工程技术研究中心香港分中心”,与南京东南大学合作,专注研发专用集成电路系统。

应科院创造了多项知识产权,包括已注册的发明专利,并致力于技术转移,以不同形式,包括服务合同、技术授权及其他合作模式持续地将技术转移给业界。应科院推行了“业界合作项目计划”,专为致力参与研发工作的业界伙伴而设,通过此计划,企业可以亲身参与项目的整个研发过程,由开始直至完成技术转移。

2018—2019年度应科院获得各项政府资助共计约4.22亿港币。截至目前,应科院共获得超过800项专利,其中2018—2019年度申请66项,获得54项,完成技术转移51项。

1.2.2 香港生产力促进局

香港生产力促进局(简称“生产力局”)于1967年依法成立,其使命是通过向香港的企业提供横跨价值链的综合支援来提升卓越生产力,从而更有效地运用资源提高产品和服务的附加值,以及加强国际竞争力。生产力局的工作由理事会管辖,成员包括1名主席、1名副主席及21名委员,来自资方、劳方、学术界、专业团体和有关的政府部门。理事会下设4个常务委员会,分别是职员事务委员会、业务发展委员会、财务委员会以及审计委员会。

生产力局拥有先进的制造及测试设施、展览厅及一系列培训设施,为工商各界提供广泛的服务,涵盖生产科技、资讯科技、环境科技及管理系统等范畴,经费部分来自政府资助,其余来自服务收费。生产力局在东莞及深圳设有两家全资附属公司,以服务珠三角的香港厂商。

2018—2019年度内综合收入4.68亿港币,较上年度增长4%。推行944个新顾问项目,43个新研发项目,推出27项新服务和产品,成功将18项技术商品化,注册21项专利。生产力促进局作为执行机构的BUD专项基金、清洁生产伙伴计划和回收基金年内累计批出资助金额达11.26亿港币。

1.2.3 生物科技研究院有限公司

生物科技研究院有限公司(简称“生科院”)成立于1988年,是香港中文大学全资拥有的科研单位,并得到香港赛马会慈善基金的捐助。其使命是为本地开发生物科技产品的企业提供下游产品研究开发支持服务及辅助设施,并提供主要的基础设施,促使香港特区生物科技工业发展。

香港特区政府把生物技术和中药产业确定为未来香港知识型工业发展的两个重要火车头。在香港创新科技署的拨款资助下,生科院的设施、生产的工艺知识,以及操作人员,都向生物技术行业的研究机构开放,提供一站式服务,支持其把生物技术项目转化为商业产品或产品中间体,供市场评估之用。作为一家非营利的组织,生科院只向享用服务的客户收取相当于成本的费用,旨在大大降低企业家在发展生物技术业务初期在仪器、设备、人手和租金等方面的投资金额。生科院常设4个部门,包括生物技术培育中心、生物制品部、生产质量管理规范(GMP)顾问服务部、中药部。

1.2.4 香港五大研发中心

根据香港科研活动特点和产业发展需求,由香港特区政府规划设计并投资20多亿港币的5个研发中心于2006年4月正式成立。这5个研发中心分别是:香港应用科技研究院承办的信息及通信技术研发中心,香港生产力促进局承办的汽车零部件研发中心,香港大学、香港中文大学和香港科技大学联合承办的物流及供应链管理应用技术研发中心,香港科技大学承办的纳米及先进材料研发院有限公司,香港理工大学承办的纺织及成衣研发中心。

研发中心的成立,旨在为香港提供一个开放的研发和科技合作平台,进一步深化香港与内地的交流和合作,进而促进香港、内地和海外科研机构和企业间的合作,建立更加广泛的研究合作网络,从而推动产业发展和经济社会发展。研发中心主要针对珠三角地区产业的需要,开展上述5个研发中心研究领域的工作,致力提供一站式的应用科研、技术转移及科研成果商品化服务,借此协助产业走高增值路线。5个研发中心除了汇集了香港本地的科研人才外,也吸引了内地和全球各地的科研机构和科技公司参与其研发活动,与企业携手开发知识产权,进行产业为导向的研发工作,达到科技转移和商品化的目的。

1)信息及通信技术研发中心

中心由香港应用科技研究院承办,致力于开发优质的信息及通信技术,并积极向产业界转移,推动商品化。此外,中心还积极与研究机构、企业和学术界合作,研究业界关注的重要技术,协助企业增强竞争力,把握商机。

2)汽车零部件研发中心

中心由香港生产力促进局承办,通过技术研发,并与业界、大学和技术机构合作,把研发成果转化为商品,从而促进汽车零部件业的发展。中心成立以来,已执行项目超过100多个,主力研发方向包括绿色运输、智慧移动和智能系统。中心与香港生产力促进局于2012年11月1日合并,并成为生产力促进局的一部分。

3)物流及供应链管理应用技术研发中心

中心致力于研发促进物流及供应链相关行业发展的各种技术,并协助香港和内地各行各业采用有关技术。

中心由香港3所主要大学(香港大学、香港中文大学及香港科技大学)协办。中心通过开创及进行研发活动,提升在物流、供应链、电子商贸及相关产业的核心技术能力,并引领业界进行应用研究和开发工作;促进本地工业的自主科研力量,并为在香港和内地营运的业界(公营和私营)提供专业技术、知识与创新及科技基金的支持;致力与业界(特别是中小企业)和社区合作,推广创新科技,以提升生产力效率,为香港社会带来积极影响。

4)纳米及先进材料研发中心

中心由香港科技大学承办,专注于由市场主导的纳米技术和先进材料研发工作,并致力促进技术商品化及再工业化,惠及业界及社会大众,并推动香港经济增长和可持续发展。中心作为由市场需求主导的纳米技术和先进材料研发枢纽,致力促进各相关行业的技术提升及商品化;提升纳米技术及先进材料领域的核心竞争力,研发创新和突破性技术;为香港培育纳米技术及先进材料的科研专才。

5)纺织及成衣研发中心

中心由香港理工大学承办,致力通过科研发展及技术转移促进纺织及时装业迈向高增值生产及服务,提升在国际市场上的竞争力。中心多年来的技术开发成果已形成多个科研集群,分别为提升行业竞争力、可持续发展及促进社会发展,并设立了研发团队及研究实验室。

1.2.5 香港职业训练局

职业训练局(VTC)于1982年成立,是香港最具规模的职业专才教育机构,每年为约20万名学生提供全面的职前和在职训练,颁发国际认可的学历资格。VTC确立稳固的管理架构,理事会是局内最高的管治组织,成员包括政府官员及来自工商、服务、劳工、教育界别的非政府人士。VTC理事会下设5个功能委员会及25个行业训练委员会,协助推行有关培训工作,下设教学中心、中央事务科、产业管理及健康安全科、外务处、财务与物料供应科、人力资源科、资讯科技服务科、机构拓展处、国际发展处以及统计组10个行政单位。VTC教学手法着重传授实际技能,强调实践经验及成效,重点并不单是传授知识与技能,实际操作同样重要。同时采用“思考与实践”并重的教学方针,让学生掌握专业技术知识之余,也培养出对学习的热忱。

1.2.6 香港制衣业训练局

制衣业训练局于1975年9月,是按照香港法例《工业训练(制衣业)条例》成立的法定机构,服务于香港纺织及香港制衣业,提供训练课程,培训人才。

首间训练中心于1977年10月19日在荔景落成。其后,位于九龙湾的训练中心于1984年11月9日启用。训练局于2000年顺利取得ISO9001的认证,以实施国际标准化的质量管理系统,是全港首家获取此殊荣的工业培训机构。2007年,成立“时装学院”(Fashion Academy),为旧学制的中五、中七及新学制的中六毕业生提供不同领域及程度的全日制课程。

目前,制衣业训练局设有总干事、行政科和营运科。行政科主要负责内容包括:教学行政、会计、建筑事务及维修、人力资源及行政、资讯科技发展和学生事务及课程推广;营运科主要负责内容包括:工商业扶助、专业及持续教育和训练活动。随着时代转变,服装业亦逐步转型。制衣业训练局亦配合业界的发展和需要,除各项训练课程外,亦提供其他多元化服务,包括专业顾问及技术支持服务等。

1.3 科技产业园区

1.3.1 香港科技园公司

香港科技园公司(简称“科技园”)于2001年成立,负责规划及管理科学园、创新中心和工业邨,致力打造充满活力的创新及科技生态圈,培育科技人才和促进交流协作,加速科技创新的产业化发展,积极打造香港成为地区科技枢纽。

随着本地以及全球的科创企业数量持续增加,科技园的创业培育计划和支援服务需求愈见殷切,也成功协助多个科创企业及其产品成果跻身国际市场,积极推动本地科技及经济发展。为了进一步提高初创公司质量,科技园与本地高校共同提出了联合创业培育计划、科技企业家伙伴合作计划(TPP)以及企业飞跃计划。

根据《关于港深推进落马洲河套地区共同发展的合作备忘录》,港深创新及科技园有限公司(简称“港深创科园公司”)于2017年10月6日成立,由科技园负责港深创科园公司的建设、营运、维护和管理。

根据科技园2018—2019年年报显示,有747家科技公司进驻科技园,园内就业人口12000余人,其中约8300人从事科研相关工作,支持初创企业391家;园区筹得189亿港币,获得161个奖项,培育出两家独角兽企业(商汤科技和Lalamove)。

1.3.2 数码港

数码港旨在扶助初创企业,推动数码科技发展,为香港创造新的经济动力。数码港一直致力于培育青年和创业家,扶植初创企业;通过联系策略伙伴及投资者,促进协作,创造机会;同时加快企业及中小企应用数码科技。数码港集中发展金融科技、电子商贸、物联网和可穿戴科技,以及大数据和人工智能等4方面的数码科技,以推动香港的智慧城市发展。

根据2018—2019年年报,数码港共有500多家Smart-Space公司,205家创意微型基金及培育公司,近350家金融科技公司,数码港社区成员达到1300余家,数码科技实习人数达到212人;举办了174场科技活动,参与人数超过15000人;累计筹集资金达87.78亿港币,累计批出投资创业基金项目11个,涉及资金达8100万港币。至今获得605个国际奖项,已拓展海外市场的培育公司达113家。

2 优势和重点发展的科技领域

2.1 4个重点领域

2016年香港特区政府施政报告将“再工业化”形容为香港的新经济增长点。科技创新是香港发展新式工业的必备元素之一,香港业界正积极把握“再工业化”带来的契机,推动智能生产,发展高增值产业。香港创新及科技局成立后,首任局长杨伟雄提出,香港将把机器人技术、智慧城市、生物医药和金融科技作为面向未来重点发展的四大领域。特区政府将通过相关财政资助和平台建设,支持相关产业发展。科技部积极支持特区政府围绕这4个领域打造香港创新平台。2017年年初,特区政府与深圳市政府签署《关于港深推进落马洲河套地区共同发展的合作备忘录》,在占地87公顷的河套地区共建“港深创新及科技园”,着重推动4个领域发展。

2.2 16个国家重点实验室

从2005年起,科技部与香港特区政府启动国家重点实验室香港伙伴实验室建设,陆续在6所高校建设了16个国家重点实验室香港伙伴实验室。这16个国家重点实验室伙伴实验室分属化学、生物、医学、信息等领域,其中香港大学5个、香港科技大学2个、香港中文大学4个、香港城市大学2个、香港理工大学2个、香港浸会大学1个。自2011年起,香港创新科技署通过创新及科技基金向实验室提供资助,从2013年开始将每个实验室的支持额度提高至每年500万港币。2018年9月20日,科技部部长王志刚宣布香港现有的16所国家重点实验室伙伴实验室更名为国家重点实验室,并向更名后的实验室授牌。2018年行政长官林郑月娥在施政报告中表示将对重点实验室的资助提高到1000万港币。

2.3 6个国家工程技术研究中心香港分中心

贯彻落实2011年8月时任国务院副总理李克强访港时提出的“支持在香港建立国家工程技术研究中心分中心”指示精神,科技部会同香港特区政府,积极推动国家工程技术研究中心香港分中心组建工作。2012年6月,科技部同意依托香港应用技术研究院设立了国家专用集成电路系统工程技术研究中心香港分中心,作为第一批首个香港分中心进行试点。2015年10月,科技部正式批复同意第二批5个国家工程技术研究中心香港分中心。

2.4 国家高新技术产业化基地

自2011年起,香港科技园公司先后获科技部确认为“香港国家集成电路高新技术产业化(伙伴)基地”“香港国家现代服务业产业化(伙伴)基地”以及“香港国家绿色科技产业化(伙伴)基地”,通过与内地高科技研发单位深化交流及加强合作,进一步巩固了香港作为亚洲创新科技枢纽的地位。

3 获奖分析

自1989年以来,香港高校、科研机构和企业积极申报国家科技奖励,以不同形式加强与内地的科技合作。截至2019年,共荣获129项国家科学技术奖,其中以主持完成的形式获得56项,以参与完成的形式获得73项。主持完成的奖项包括2项国家自然科学一等奖和1项国家科技进步一等奖。从获奖类别来看,获奖项目主要以国家自然科学奖为主,特别是在主持完成的获奖项目中占比89.3%。