语义学视野下布依族服饰元素艺术表征及意涵研究

2021-08-05黄柏利花芬吴志明

黄柏利 花芬 吴志明

摘要: 文章选取157件贵州省民族博物馆馆藏布依族服饰为研究对象,通过田野调研和查阅文献资料,以语义学视角为切入点,结合艺术学和民俗学对布依族服饰元素的表象特征进行梳理,分析其服饰的隐性意涵。研究表明:布依族服饰元素具有多样演化的图案特征、动静并存的色彩特征、刺染工巧的工艺特征,反映了个性独特的民族艺术审美倾向,寄托了布依族人民对“生殖繁衍、趋吉避凶”的美好意愿,体现了对“崇敬自然的信仰力量”的渴望;反映了布依族人对美好生活的向往,以及深厚的民族内涵。研究成果有助于为民族文化元素研究提供借鉴和途径。

关键词: 布依族服饰元素;语义学;表象特征;隐性意涵;民族艺术

中图分类号: TS941.12;J523.5

文献标志码: B

Abstract: By selecting 157 Buyi costumes collected in Guizhou Ethnic Museum as the research object, through field survey and literature review, by taking the perspective of semantics as the breakthrough point, combined with art theory and folklore studies, this paper sorted out the surface characteristics of Buyi costume elements, and analyzed the implicit meanings of their costumes. The research indicates that the costume elements of the Buyi ethnic group have diversified evolutionary pattern characteristics, dynamic and static color characteristics, and the technical characteristics of prickling and dyeing, which reflect the unique aesthetic tendency of aesthetic art, repose the good wishes of the Buyi people for "procreation and propagation, pursuing good fortune and avoiding disaster" and reflect their reverence for "the power of nature". It reflects Buyi peoples yearning for a better life and profound ethnic connotations. The research findings can help provide reference and ways to study ethnic cultural elements.

Key words: Buyi ethnic costume elements; semantics; surface characteristics; implicit meaning; ethnic art

布依族主要分布于中国西南地区的贵、滇、渝三省,据最新人口普查,布依族现有287万余人,其中贵州占有97%[1]。受自然环境限制,远离中原汉族正统核心文化辐射带,布依族服饰保留了独具特色的艺术审美特征及蕴含着丰富的民族文化内涵,并于2014年列入第四批国家级非物质文化遗产名录。当今现代化进程加速,外来文化如同潮水般席卷而来,少数民族文化面临传承危机,服饰作为布依族文化的典型代表,需要充分利用好自身优势,发扬民族文化特色,探索服饰特征及内涵,使其提供源源不竭的文化补给力和文化创新力[2]。布依族服饰元素是指世居布依民族在长期的发展与历史沉淀中演化的物象通过创造、变化逐渐形成承载文化意象的元素,凝聚着布依族人民的智慧,具有极强的地域特征和价值内涵。关于布依族服饰研究,王金玲[3]、李荣静[4]及樊敏等[5]从自然和社會环境层面分析布依族服饰文化的产生流变,认为服饰是社会意识和地域风貌的体现;姚晨琰[6]从服饰品类着手,较系统地分析服装的形制及功能;梁才贵[7]、吴跃洪[8]从艺术学角度对服饰的图案和色彩等装饰特征进行简要介绍,缺乏独特的创新视角进行系统的深入研究。因此,本文以157件贵州省民俗博物馆馆藏布依族服饰为研究对象,从语义学范畴的意符和意涵出发,结合艺术学和民俗学理论对布依族服饰元素的图案组合及构成、色彩倾向、工艺运用的艺术表象特征进行解读,深度挖掘元素背后所传达的内涵及呈现形式,旨在更好地传承和保护民族服饰文化。

1 布依族服饰元素语义解读

1.1 布依族服饰类型

选取具有代表性的上衣、背扇、围腰、头饰四种馆藏布依族服饰进行研究,如表1所示。

1.2 布依族服饰元素语义解读框架

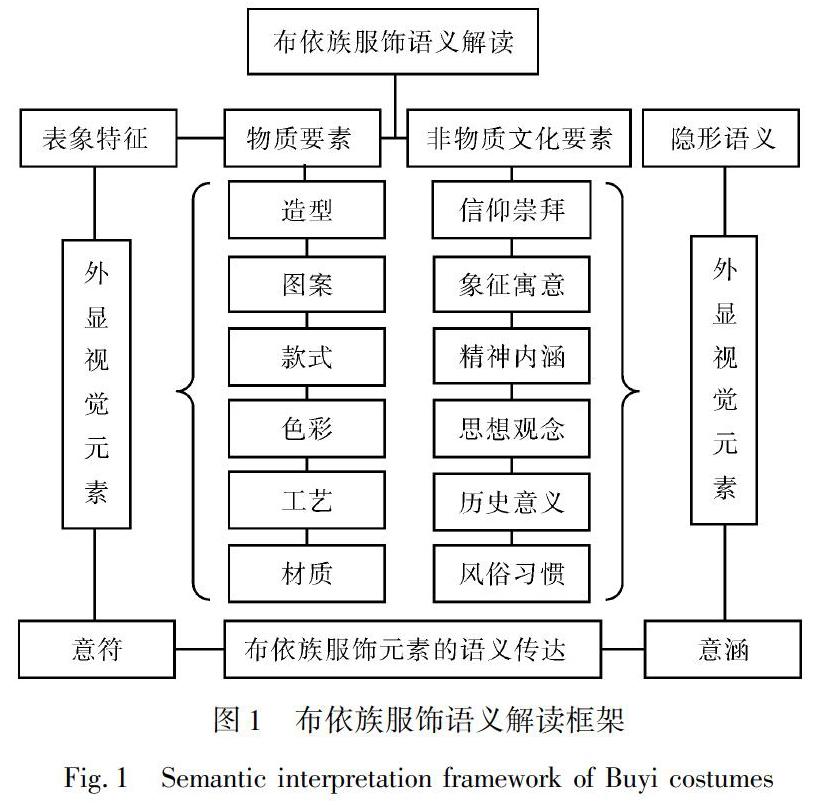

所谓语义,即语言的含义、意义。索绪尔(Saussure)指出“语言是一种表达观念的符号”,语义学研究的也就是符号的所指(意涵)和能指(意符)两者间的意象作用之间的关系[9]。任一符号都有“意符”和“意涵”两个方面的语言含义,意符是描述物体呈现出来的规律性外在表现形式;意涵指物体隐藏在符号背后的内在含义,即语义符号所传达的象征意义、文化内涵、思想观念等。布依族服饰在传统审美观念的基础上,通过服饰的造型、纹样、色彩及工艺等元素,创造出本民族特有的视觉形态体系,结合地域特征与其他民族文化交流融合,经过不同历史时期的变迁、演变与发展,形成并蕴含着许多精神层面的意涵,便具备了符号的作用,形成了布依族服饰完整、齐备的语义。“元素”在《汉典》中释义为“构成事物的基本单位”,布依族服饰元素包括服饰具有的表征元素及内涵元素,即视觉范畴可见的显性元素与精神层面可感知的隐性元素的

统一结合。显性元素包含布依族服饰的造型、图案、色彩、材料与工艺等艺术表现形式;隐性元素是指服饰所传达的能满足内心精神层面需求的内涵元素,通常折射出人们的思维观念、象征寓意、文化内涵和信仰崇拜,构成服饰元素意涵的组成部分,如图1所示。不同的元素整合使原本单调的服饰传达出本民族特有的人文风俗及社会意识的精神意境,从而对布依族服饰体系有更深的了解。

2 布依族服饰元素的表象特征

2.1 多样演化的图案特征

2.1.1 布依族服饰图案的题材运用

图案具备装饰美化功能的同时体现了创造者超凡的想象力和创造力。布依族服饰的图案元素题材十分广泛,有植物、动物、人物、几何、文字、自然现象等。将这157件服饰品的图案按照不同纹样类型的组合和构图形式进行区分,结果如表2所示。

本文按图案的题材组合形式分为植物图组、动物图组、动植物组合图组、人物加动植物图组、几何图组和混合图组。其中以动植物图组出现的次数最多,可表达万物欣欣向荣的场景。植物类纹样包括牡丹、石榴、梅花、桃花等常见中国传统吉祥植物纹样;布依族生活区域常见的植物成为具有民族代表性的装饰图案,比如蕨岌纹、莿藜花、蕨菜花等,图案多以刺绣形式呈现。动物纹样主要有蝴蝶、蝙蝠、鱼、龙凤、公鸡、喜鹊、鸳鸯、象等纹样,通常与植物纹样搭配组合使用。几何纹样多来源于天地自然物象,就地取材,通过高度夸张和凝练出抽象化的图形,如水波纹、铜鼓纹、田纹、山形纹、漩涡纹、米粒纹等,表达对自然的敬畏与崇拜。文字纹样通常简单直白,由具象的文字代表其释义直观显现,与祥珍瑞兽、花鸟草木构成一幅万物和谐共生的饱满生动画面。人物纹样出现的次数不多,仅出现为孩童、仙人两类,说明布依族服饰图案中对于直接绣人的题材相对较少。

2.1.2 布依族服饰图案的构图形式

民族服饰图案讲究构图上的形式美感且特点鲜明。布依族图案元素的构图结构可分为三种:1)对称结构,在视觉画面中色彩、纹样、造型取得上下、左右、顺逆等力学关系上的相对平衡,会产生秩序、理性、格律的朴素美感。图2(a)中,蝴蝶花图案组成了对称结构的主体,采取中轴线划分的方式,发现左右两边的纹样在形态和色彩上完全相同。2)重复结构,为形态、色彩、大小、肌理等方向的相似重复,是量的规律性排列积累的结果,此外形态重复又分为基本形重复和骨骼重复。图3(b)中,采用矩形和菱形组成了重复结构的几何图案,整体构图左右对称、规律排列,具有整体和机械的美感。3)满铺式结构,将单独的局部块面结合比例巧妙地使用对称、分割、重组等手法铺满画面,组成复杂而饱满齐全的构图。图3(c)为混合图组,孩童主体形态和植物次要形态构成单个纹样共同填补画面空白,但整体形态的色彩、大小相似且均衡,丰富完整,体现以齐全为美的观念。

布依族服饰的图案元素具有中国传统吉祥图案的缩影,同时题材搭配色彩与纹样组合,根据布依族地域民族特性多样演化,形成了民族风格特征的图形符号代表,内容和形式丰富。

2.2 动静并存的色彩特征

色彩是时尚领域季节性设计发展的重要环节之一,某些纯度或色调与特定时代紧密联系,成为引起人们共同的审美愉悦和传递行为方式的重要语言[10]。民族服饰色彩绚丽、浓郁、鲜艳且张扬,结合生产状况和自然地理条件,通过归纳、提取、想象、夸张和变形等手法,与纹样协调对色彩的高度概括,将主观愿望直白地反映于色彩的明度、色相、纯度、冷暖、对比等关系上。

2.2.1 尚蓝情结

布依族服饰色彩体现了中国西南民族地区普遍的用色规律。一方面得天独厚的地域环境适合染色植物生长,因地制宜、就地取材的布依族人结合实际生产技术,染制出蓝、青、黑等冷色系服饰;另一方面却也受植物染颜色的限制,有色相的装饰显得尤为珍贵。如图3所示,色彩运用频率依次为靛蓝、黑、蓝灰、青灰、大红、黄绿、绿、水红、灰白及其他少量偶发色。俗话称“五彩彰施,必有色主”,可见布依族服饰以低明度、高纯度的蓝、青同源色为主导,高明度、中纯度的亮彩色为辅,性冷低沉的主导色与鲜艳大胆的亮彩色产生视觉上的强烈碰撞,反映布依族人沉稳低调、秩序和谐又寻求突破的族群性格。

2.2.2 色彩的对比与调和

民间造物色彩具有鲜明的范式,彰显着集体意识,其文化观念除了遵从固有的礼制规范之外,也因时代变迁或创作地域人文风貌的不同呈现出多元的态势,具有风格素朴与绚烂并存、色相中补色对比的程式性[11]。布依族服饰色彩对比的表现方式分为三种:一是面积对比的方式,即通过两种或多种颜色面积比例的差异,来呈现色彩轻重力度。通常为蓝黑底+局部浅青水红花、黑底+局部红蓝花、蓝底+局部浅绿红花等组合,以大面积的纯色块衬托小面积的混合色块,纯色具有整体性、含蓄沉稳,小面积混合色块决定其明快醒目,两者在一定比例的调配下形成布依族服饰色彩元素的素雅与律动。二是明度对比的方式,即将不同明度的两色并列,依靠明度差异产生的视错觉表现色彩的层次与空间感。低明度表达效果相对柔和、雅致;高明度对比通常明快、鲜艳绚丽;中明度色彩作为中间过渡色,起到调和作用。本文统计的布依族服饰

底色多为高纯度低明度的蓝、黑、青等色,配以中明度高纯度的红、绿、蓝等色,利用高低明度的比例搭配、色相的高低差异及纯度的虚实深浅形成视觉鲜明的层次对比。三是服饰品类对比的方式,布依族服饰类型根据使用的场合、地域、年龄、地位的差异具有不同的色彩审美倾向,即使用功能的不同会造成品类的色彩差。如围腰着于上衣外,被围腰遮挡的上衣衣身主体部分为纯色,配色沉稳,色彩装饰集中于衣袖、领口等显露之处;相对而言,与上衣搭配使用的围腰注重实用功能更着重色彩装饰功能,采用鲜艳浓郁的配色,区分于主体服饰,形成服装品类上的色彩对比(图4)。

2.3 刺染工巧的工艺特征

2.3.1 刺染工艺

纺、染、织、绣是布依族妇女日常生活的重要组成部分,也是必備技能。布依族服饰的工艺元素分为刺绣、蜡染、织锦三类,如图5所示。蜡染是在植物蓝染的基础上以石蜡作防染材料进行绘蜡染色的传统手工艺技艺,又称“蜡缬”[1]。因自然环境造成的交通闭塞,缺乏与外界联络,生活在贵州境内且依山傍水而居的布依族人,将蜡染这项原生态技艺得以保存并沿用至今。织锦技艺是将天然纤维用预先染好颜色的纱线用织机排列好经纬,反复编结成的具有多彩花纹的丝织物,《六书故》“织采为文曰锦”[12],呈现的颜色强烈、鲜艳、跳跃,产生律动感。挖掘其深层内涵,织锦的色彩与高抽象纹样结合被布依族人赋予驱邪袪秽、家宅安宁的寓意。刺绣种类分为打籽绣、贴布绣、盘线绣、缠绣,平绣、破线线,其中贴布绣是布依族服饰中常见的缝纫工艺,是将布块(一般为织锦或蜡染布块)修剪成单个图形缝于袖口、下摆、裤脚、裙摆等服装边缘处,达到装饰效果。

2.3.2 工艺表现特征

工艺元素对服饰的表现特征体现在两个方面:首先,以多种工艺元素组合带来的视觉肌理变化。布依族服饰为达到多变的服饰装饰效果,通常会在单件服装上使用蜡染、织锦、刺绣三种工艺手法,蜡染具有图案丰富多变、构图饱满有序、色彩清新淡雅的特征[13],视觉上相对平整;织锦由菱形或三角形编织而成抽象的几何图形,具有多色混合梭织、高饱和度、色牢度好等特征,由于织法缘故,触感上平整且厚重;因此三种不同视觉触感的工艺组合出现在服装上,具有参差感鲜明的肌理变化,趣味性极强。其次单一工艺元素的使用,会使服装在视觉及触觉效果更为整体。如图5(e)所示,通体采用打籽绣的方式,整体性高且立体感强,画面的视觉中心向刺绣处转移,形成视觉焦点,进一步放大服装对工艺展示的优势。

由工艺元素可知,长期自给自足的生产生活中,技艺构造的不断完善给布依族图案元素的呈现方式提供了客观的技术加持,铸造了其独特的民族审美和布依族人物尽其用的朴素造物观。

3 布依族服饰元素语义内涵

民族文化元素具有特定的符号指向,牵引人类的精神感知对符号赋予的功能和内涵,以表象介质的形式获得语义传达。卡西尔指出“符号化的思维和符号化的行为是人类生活中最富有代表性的特征”,并且人类的创造活动依赖于神话与宗教、语言和艺术、历史和科学等,都是典型的文化符号对象,均由可视和非可视两类相异的性质构成相互间的和谐关系[14]。即物质创作的载体来源于思维的灵感升华,而具备文化属性,布依族服饰元素亦是如此。尽管布依族服饰元素最初的创作目的已无从考量,但从外表的艺术可视元素有助于人们用语言解读民族文化元素的精神内涵。

3.1 生殖繁育、趋吉避凶的美好祈愿

在“主客观一体、求全求美”的传统美学观念驱使下,中国人的传统思维观念中透露着深深的世俗观念,布依族因地域限制民风质朴与淳厚,对子孙的繁衍及美好生活的追求是一样的,借物抒情地将“自然、天地、人、文、道德和期盼”杂糅于一体。从馆藏服饰研究可见,对婚恋繁育的生育观念的推崇及趋吉避凶的世俗观念的寄托是布依族服饰主要表达的精神诉求。

3.1.1 生殖繁育的淳朴愿望

布依族对于子孙繁衍的观念尤为强烈,在古代,各少数民族之间因风俗信仰、宗教礼仪的不同,族群间存在明确界限,人口数量的多少是检验族群是否强大的标准,因此生育不仅关乎家族的血脉继承,更关乎氏族存亡,故布依族将关于传情递爱、祈子求子、生殖繁育的心灵期盼以服饰图案的形式传达出来。蝶恋花、凤戏牡丹、鸳鸯牡丹、喜鹊桃花、双鱼穿莲是常用题材,含蓄巧妙地隐喻着配偶之间的爱情甜蜜与婚姻美满,营造喜气洋洋和谐之景。鱼蛙两种动物繁衍能力强且腹内多子,通常在背扇中组合成鱼蛙环绕的生动鲜活、欢快有趣画面,表达对生育繁衍的活力与追求。石榴故有称“千房同膜,百子如一”之意[15]。图案以单独纹样或组合纹样出现,其饱满的形象和充盈的籽瓤饱含着浓烈的生命崇拜意识,亦是“多子多福”的象征,婚恋繁衍主题是主要表达的文化内涵之一。

3.1.2 趋吉避凶的平安寄托

布依族人将自然物象通过图案和色彩的方式赋予超凡力量着于服饰。避凶意识广泛存在于少数民族地区,科学教育水平相对落后的年代,无法用局限的思维水平解释现象的产生,非人力可解决的棘手事情被冠以凶险邪恶之兆;因此将山川湖泊、天地万物、风云雨电等存在物象,通过高度概括、提炼、夸张,然后填充、组合成图形,赋予趋吉避凶之意作为人类意识的体现。人相对宇宙自然极其渺小,对吉祥的趋同意识体现在对寿命的绵延、情爱的传递及天地和谐中。蝙蝠和寿桃组合成“福寿安康”,体现对生命观长寿的趋吉意识。蝴蝶与桃花的组合在布依族服饰中出现的次数最多,蝴蝶形象轻盈、色彩靓丽鲜艳、桃花娇艳、牡丹雍容妩媚,恋花的蝴蝶、桃花萦绕着花鸟、凤戏牡丹等常被用来比喻坚贞的爱情和婚姻的美满幸福,是美好吉祥的象征。服饰中高度抽象化的几何图形实则是水源、土地、山川、草木等自然元素的象征,衣袖上的铜鼓纹样通常以太阳纹为中心的多层次圈层布局及其在总体中呈主导态势,伴有装饰云雷纹等,整体构图疏密错落、严谨有序,表达天地与人的和谐关系[16],充分表现了“布依敬神极多,有碾山、大兵、五海等”[17]。

3.2 崇敬自然的信仰力量

在创作初期植根于当地文化土壤中的民族元素具有独特的审美造型,充斥着社会属性和文化属性。布依族居民认为万物皆有灵性,主张“地灵”“人杰”“山深”“水茂”,自然万物皆崇拜的对象[1]。衣食住行的生产劳作依赖于“靠山吃山,靠水吃水”,为民族生生不息的生存繁衍及追求美好生活的期盼提供支撑,因此服饰元素中的外化特征与自然相关的因素尤为密切,并逐渐演化为对自然尊崇与敬畏的文化意识。

布依族服饰图案元素中与自然相关纹样使用频次最多,且服饰色彩的倾向中“尚蓝”情结的产生与植物作为染料密不可分。万物之源于水,川流不息的抚育一代又一代布依族人,为表达对水的馈赠与感激,因此产生了水崇拜的文化信仰。作为隆重节日出席的女盛装中(图6),将水创造成漩涡纹、水波纹的纹样形式缝于衣袖和领口部位。山深林茂,悠远神秘,层峦叠嶂的排排山峰高大挺拔,山具有挺拔和稳重的象征,山形纹的创造是对山的崇拜表达。民以食为天,自给自足的自然经济决定布依族人需要农耕劳作与土壤相伴,水稻作为主要农作物,长期以来供给需求,由此產生土地崇拜、稻米崇拜,以此期待五谷丰登。此外,布依族人创造了象征于太阳力量的铜鼓纹、具有生殖繁衍寓意的鱼图腾、象征天地和谐的波点纹等,满足对于自然力量的憧憬与好奇,成为一种基于自我心灵安慰的精神信仰。

4 结 论

布依族服饰元素作为非物质文化遗产呈现出丰富多彩的艺术显性特征,包含了对生活的热爱和对美好事物的向往。对布依族服饰元素的多样演化的图案特征、动静并存的色彩特征、刺染工巧的工艺特征的研究,可以挖掘其内隐的民族服饰语言,包括布依族人民对“生殖繁衍、趋吉避凶”的美好意愿、“崇敬自然的信仰力量”的渴望,这些都承载着布依族的社会习俗、生产背景、文化内涵、宗教信仰和审美观念,传达出布依族群的自然宇宙生命观和深层次的文化内涵。

参考文献:

[1]刘文良, 韦江娜. 贵州布依族蜡染图案艺术探究[J]. 湖南工业大学学报(社会科学版), 2018, 23(2): 115-123.

LIU Wenliang, WEI Jiangna. Research on batik printing patterns of buyi nationality in Guizhou[J]. Journal of Hunan University of Technology(Social Science Edition), 2018, 23(2): 115-123.

[2]闫静莉. 内蒙古民族文化品牌设计的创新实践研究[J]. 艺术与设计(理论), 2019, 2(7): 34-36.

YAN Jingli. Research on inovative practice of inner Mongolia national culture brand design[J]. Art and Design(Theory), 2019, 2(7): 34-36.

[3]王金玲. 布依族服饰民俗中的文化生态[J]. 贵州民族大学学报(哲学社会科学版), 2014(2): 13-16.

WANG Jinling. The cultural ecology of the Buyi peoples costume customs[J]. Journal of Guizhou University for Nationalities(Philosophy and Social Sciences), 2014(2): 13-16.

[4]李荣静. 布依族服饰文化研究[D]. 贵阳: 贵州民族大学, 2016.

LI Rongjing. Research on Buyi Costume Culture[D]. Guiyang: Guizhou University for Nationalities, 2016.

[5]樊敏, 陆明臻, 王发杰, 等. 贵州布依族服饰文化[J]. 黔南民族师范学院学报, 2015, 35(3): 125-128.

FAN Min, LU Mingzhen, WANG Fajie, et al. Guizhou Buyi costume culture[J]. Journal of Qiannan Normal University for Nationalities, 2015, 35(3): 125-128.

[6]姚晨琰. 贵州安顺市镇宁县布依族服饰研究[D]. 上海: 东华大学, 2017.

YAO Chenyan. Research on Buyi Costumes in Zhenning County, Anshun City, Guizhou[D]. Shanghai: Donghua University, 2017.

[7]梁才貴. 装饰图案寓意之美学探析: 以布依族服饰图案为例[J]. 美与时代(上), 2016(6): 100-101.

LIANG Caigui. Aesthetic analysis of decorative patterns implication: to Buyi clothing pattern as an example[J]. Beauty and the Times(Ⅰ), 2016(6): 100-101.

[8]吴跃洪. 远古遗韵: 浅谈布依族服饰图案与图腾崇拜[J]. 民族音乐, 2015(1): 67-68.

WU Yuehong. Ancient rhyme: on Buyi clothing patterns and totem worship[J]. National Music, 2015(1): 67-68.

[9]张鹏, 林鸿. 产品语义学视角下的中国传统葫芦纹样研究[J]. 工业工程设计, 2019, 1(1): 57-64.

ZHANG Peng, LIN Hong. Research on Chinese traditional gourd patterns from the perspective of product semantics[J]. Industrial Engineering Design, 2019, 1(1): 57-64.

[10]KING J A. Colour Trends and Selection in Fashion Design[M]// Colour Design. Sawston, Canbridge, UK: Woodhead Publishing Limited, 2012: 535-550.

[11]王兴业. 世俗色彩择用对礼制色彩观的突破[J]. 美术大观, 2017(6): 102-103.

WANG Xingye. The breakthrough of secular color selection to the concept of rites color[J]. Art View, 2017(6): 102-1037.

[12]彭稀, 周赳. 中国古代织锦重组织结构的特征及其演变规律[J]. 纺织学报, 2020, 41(9): 67-75.

PENG Xi, ZHOU Jiu. Characteristics and evolution of backed weave structure of brocade in ancient China[J]. Journal of Textile Journal, 2020, 41(9): 67-75.

[13]栗嘉忆. 用现代装饰语言解读贵州苗族蜡染图案的审美内涵[J]. 贵州民族研究, 2018, 39(10): 125-127.

LI Jiayi. Interpreting the aesthetic connotation of Miao batik patterns in Guizhou province with modern decoration language[J]. Guizhou Ethnic Studies, 2018, 39(10): 125-127.

[14]邢庆华. 论设计美感的文化符号意义[J]. 南京艺术学院学报(美术与设计版), 2010(1): 112-115.

XING Qinghua. On the cultural symbolic significance of design aesthetics[J]. Journal of Nanjing University of Arts(Art and Design Edition), 2010(1): 112-115.

[15]程家遐. 中国民间艺术思想研究的意义[J]. 艺海, 2018(10): 142-143.

CHENG Jiaxia. The significance of research on Chinese folk art thoughts[J]. Yihai, 2018(10): 142-143.

[16]黃军, 石芸祯. 铜鼓纹饰艺术的流变与现代设计再现[J]. 社会科学家, 2018(3): 156-160.

HUANG Jun, SHI Yunzhen. The evolution modern design reproduction of bronze drum decorative art[J]. Social Scientist, 2018(3): 156-160.

[17]唐莉. 布依族村寨景观研究[J]. 贵州民族研究, 2016, 37(1): 83-86.

TANG Li. Study on the Buyi village landscape[J]. Guizhou Ethnic Studies, 2016, 37(1): 83-86.