宋词《声声慢》三个英译本的及物性对比分析

2021-08-03郑施乐

摘 要:本文从韩礼德的系统功能语言学角度出发,对宋代女词人李清照的《声声慢》一诗的三种译文进行及物性分析,旨在探讨两个问题:(1)宋词英译是否要追求小句过程类型的对应?(2)对于原文小句中省略的参与者成分是否需要补齐?如需要,该如何补齐?以此进一步检验系统功能语言学在宋词英译方面的指导性。

关键词:及物性系统 宋词英译 《声声慢》

一、研究背景

词始于唐,盛于宋,是一种脍炙人口的文学表达形式,历来为人们所钟爱。为把中华文化中这一奇丽的瑰宝译介到国外,不少译者已进行了大量开拓性的艰辛劳动,其中不乏精美之作。在宋词英译方面,国内已有许多学者做了探讨,其中有从宏观层面的探讨,如柳晓利的《从翻译美学看许渊冲英译宋词中悲情美的再现》、黄立的《西方汉学中宋词形式美的英译》等,也不乏以某首词的一个或多个译本出发的微观探讨,如杨贵章、曾利沙的《“语境参数理论”视角下的宋词英译研究——〈江城子·记梦〉之意美阐释》等。

《声声慢》是宋朝杰出女词人李清照后期流落江南时的作品,是其代表作之一,也是宋词名篇之一,国内外译者对《声声慢》都进行了翻译。据统计,目前可掌握的《声声慢》英译版本共十六种,国内外译者均有,有些译本为一人所译,另有几个版本为两到三个人合译。其中,国内译者包括许渊冲、林语堂、徐忠杰等, 国外译者包括王红公、唐安石、柳无忌等。对这些译本,国内已有不少学者从不同的角度或理论出发进行了分析,例如,张琰以许渊冲的“三美论”为理论基础探讨其英译策略,叶湘、李建华从关联理论出发对其五个译本进行评析,郑春艳从图式理论视角比较赏析其中外两英译本。然而,从及物性角度出发的分析不多。本文以杨宪益和戴乃迭、许渊冲、林语堂的三个译本为例,从及物性角度出发,对比分析不同译者在宋词英译中的得与失。

二、理论概述

韩礼德认为, 任何一种人类语言都同时具有三种纯理功能, 即概念功能、人际功能和语篇功能。其中, 概念功能是指语言如何促使人类建构现实世界的心理图景、如何理解周围环境和内心世界所发生的一切。经验功能从属于概念功能,是指人们用语言谈论他们对世界的经验。在词汇语法层面上,经验主要是通过及物性得以实现。通过及物性系统把“人类的经验分成物质过程、心理过程、关系过程、行为过程、言语过程和存在过程”。

六种过程均表示经验意义。物质过程表示“做、发生”的意义,参与者角色有动作者、目标、 范围、 受益者、领受者、委托者、动作发起者;心理过程表示 “认识、感情、感觉”的意义 ,参与者有感觉者、现象 ;言语过程表“言辞、思想 ”的意义,参与者有说话者、接受者和讲话内容 ;存在过程表示“存在” ,参与者有存在者;关系过程表示“归属、认同”的意义 ,参与者有标记、价值、载体、属性;行为过程及物性的作用在于通过对过程、参与者以及环境因素的选择, 在语言中再现人的各种社会经历和心理经历。及物性分析的目的是分析语篇的经验意义, 通过分析过程、参与者的类型来发现语篇所表达的主要内容。现如今, 及物性分析被应用于各种不同的语篇类型,如戏剧、演讲、诗歌、小说等。

三、《声声慢》的及物性分析

在李清照的《声声慢》一词中共有八个句子,共可划分为十五个小句,译者在翻译过程中,以小句为基准,考察其小句的过程类型、参与者以及小句之間的逻辑关系,继而选择使用哪一种过程表达经验意义,如何选择最贴近原语的主要动词、参与者和环境成分,并对晦涩难懂之处进行增译和阐释。下面我们将从及物性分析中的过程类型 、参与者和环境成分等方面逐句讨论该作品的三种英译文。

例1 寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚。

杨、戴:Seeking, seeking, Chilly and quiet, Desolate, painful and miserable.

许:I look for what I miss; I know not what it is. I feel so sad, so drear, So lonely, without cheer.

林:So dim, so dark, So dense, so dull, So damp, so dank, So dead!

词的第一句包含三个小句。第一小句“寻寻觅觅”属于物质过程,第二小句和第三小句为心理过程。原文中,物质过程中的动作者、心理过程中的感觉者和主要动词均被省略,读者在理解过程中,需自行将其补齐为:(我)寻寻觅觅,(我)(只见)冷冷清清,(我)(感到)凄凄惨惨戚戚。

杨、戴译和许译选择的是与原文相对应的物质过程和心理过程,且均将第二、第三小句进行了合并。两者的区别在于,杨、戴译遵循了宋词简练、含蓄的语言特点,同样地将物质过程的动作者、心理过程的感觉者和主要动词进行了省略,着重描写了动作者的动作、感觉者的感受,赋予译文宋词应有的节奏感和意境美;而许译为读者将省略的部分补齐,译文虽然在小句过程方面与原文基本对等,但在形式上发生了从词到句的转变,但在句的长短上(两短一长)仍然和原文有异曲同工之妙,这样的转变使译文生动而具体,且对目的语读者而言更具有可读性。林译将三个小句完全合并,统一使用了关系过程,同时又省略了感觉者和主要动词,着重突出感觉者对环境的感受。笔者认为,这样的译文与原文的结构截然不同,短词的平铺排比,为读者营造出的是词人强烈而悲怆的心里,这与原文的深沉凝重、哀婉凄苦的意境相差甚远。

例2 乍暖还寒时候,最难将息。

杨、戴译:Even when its warmer there is still a chill, It is most difficult to keep well.

许译:How hard is it/To keep me fit/In this lingering cold!

林译:The weather, now warm, now cold, /Makes it harder/Then ever to forget!

这句词的第一部分“乍暖还寒时候”为环境成分,表示小句发生的时间。“最难将息”实际上是一个倒装的归属式关系小句,可理解为“将息是最难的”。

杨、戴译首先由两个关系小句组成小句复合体表达环境成分“最难将息”,接着在第二小句的处理上保留原文的关系过程。许译则改变了原文的语气,将其译为一个带有环境成分的感叹句,但实质上表达的过程仍为归属式关系小句。林译将原文的关系过程转变为物质过程,将原本作为环境成分出现的“乍暖还寒时候”变成动作者,生动有趣,但是在“最难将息”的处理上欠佳,只译出了“难”,没有向目的语读者阐释“将息”的含义。笔者认为,在本句词的翻译中,许译最佳,在保留原文的关系过程、环境成分的前提下,用强烈语气辅以修饰,凸显词人无奈、悲凉的心境。此外,又将“将息”缺失的动作者“我”补齐,便于读者理解。

例 3 三杯两盏淡酒,怎敌他晚来风急!

杨、戴译:Three or two cups of light wine, How can they ward off the strong morning wind?

許译:Hardly warmed up/By cup on cup/Of wine so dry, O how could I/Endure at dust the drift Of wind so swift?

林译:How can a few cups of thin wine/Bring warmth against/The chilly winds of sunset?

词的第三句是一个物质小句,动作者是“三杯两盏淡酒”,主要动词为“敌”,动作的目标为“晚来风急”,是把酒拟作人的说法。这三句中的“晚来风急”与上文中的“乍暖还寒”相互映衬,而且句中提到作者想要借助饮酒来温暖身子和消解忧愁,然而酒水太淡,无法满足词人的要求。事实上,不是因为酒淡,而是因为她的愁绪太重了,比较之下显得酒淡了些。

对于此句的翻译,三个译本均选用了物质小句,但在细节处各有不同。杨、戴译将动作者“三杯两盏淡酒”提前,格式与原文对应,又将主要动词“敌”译为“ward off”,表达出淡酒挡不住愁绪之意。但其对“三杯两盏”的翻译过于生硬,因为此处的数字“三”“两”是虚指,表示少的意思,而非真的“三杯或两杯”。许译增译了“warmed up”,告诉读者词人是为了暖身而饮酒,以抵御“乍暖还寒”“晚来风急”。然而小句中的动作者由“三杯两盏淡酒”变为了喝酒的主体“我”,虽直截了当,但取消了原文的拟人手法,过于直白,缺乏韵味。林译既增译了“warmth”,又在形式上保留了与原文相同的过程及动作者,且将句中的“风”译为“chilly winds”,与前文“乍暖还寒”相呼应,从而巧妙地再现了原文的意境,因此为最佳。

例4 雁过也,正伤心,却是旧时相识。

杨、戴译:Wild geese fly past, while Im brokenhearted; But I recognize they are my old friends.

许译:It breaks my heart, alas!To see the wild geese pass, For they are my acquaintances of old.

林译:I recognize the geese flying overhead: My old friends, Bring not the old memories back!

词的第四句包含三个独立的小句。“雁过也”表达了物质过程;“正伤心”是一个省略了感觉者的心理小句,应理解为“(我)正(感觉)伤心”;“却是旧时相识”是省略了载体的关系小句,应理解为“(雁)正是旧时相识”。这句诗中的雁指的是从北方飞到南方过冬的大雁,作者也是因为动荡从北方流落到南方的,所以作者在北方见过一次大雁,在南方又见了一次,故称“旧时相识”。

杨、戴译的前两个小句过程未发生改变,仅是合并成为一个小句复合体,而把“却是旧时相识”这个关系小句嵌入了一个由“我”做感觉者的心理小句,整个小句的含义由“雁正是旧时相识”变成了“我发现雁正是旧时相识”,凸显了词人的心理活动。许译将词句的第一、第二小句合译为一个物质小句,使用形式主语,将“雁过也”和“正伤心”的位置交换,凸显两者的因果关系,即“正伤心”是由“雁过也”引起的,随后,译者用“for”引出一个关系小句,向读者说明为什么“雁过也”让词人“正伤心”,这样的译文既保留了原文的小句过程,又将小句间隐含的逻辑联系外显。林译将词句的过程、句式完全改变。首先,译者将词句的第一个小句翻译成为心理过程,使“雁过也”成为心理过程中被感知的现象,对第二个小句“正伤心”,译者并没有翻译,而是通过随后的祈使句间接表达出来,这对于目的语读者来说难免过于隐晦。此外,林译将“雁”误译为“geese”(鹅),又将“旧时相识”译为“old memories”,其含义与原文相差甚远。因此笔者认为,在这一词句的翻译中,属许译最佳。

例5 满地黄花堆积,憔悴损,如今有谁堪摘?

杨、戴译:Fallen chrysanthemums piled up on the ground, So withered, Who would pluck them?

许译:The ground is covered with yellow flowers, Faded and fallen in showers. Who will pick them up now?

林译:Let fallen flowers lie where they fall. To what purpose and for whom should I decorate?

此句亦包含三个小句。“满地黄花堆积”属物质小句,“满地”为表达地点的环境成分;“憔悴损”是一个省略了载体的关系小句,可理解为“(黄花)憔悴损”;“如今有谁堪摘”是物质小句,“如今”为表达时间的环境成分。从此句开始,作者的视线转入了自家的院子,描写了自家院子里菊花盛开的景象,由于作者自己本身没有心情去观赏满地的菊花,所以有了“如今有谁堪摘”的感叹。

对于省略载体的第二小句“憔悴损”,三个译本都选择将其直接化为形容词并入第一小句中。杨、戴译基本保留了原文的小句过程,将“憔悴损”直接译为形容词“withered”并入第一小句的末尾,虽然发生了句式上的转变,但形式上仍与原文对应;对于第三小句“如今有谁堪摘”,只译出了“有谁堪摘”,省略了环境成分“如今”。许译同样地将第二小句化为形容词词组并入第一小句,但其在第一小句的处理上,将物质过程转变成为以“满地”为载体的归属式关系小句;对于第三个小句及其环境成分,译文与原文在及物性层面上是完全对应的。林译将“憔悴损”译为“fallen”并入第一小句,但只突出了“损”而未表明“憔悴”之意。林译的两个小句,虽然未在小句的过程上发生改变,但均改变了动作者和主要动词,如此彻底的意译,致使译文与原文相差甚远。因此笔者认为,在这句词的翻译中,杨、戴译和许译不分上下,而林译略逊一筹。

例6 守着窗儿,独自怎生得黑?

杨、戴译:Leaning on the window, How can I pass the time till night alone?

许译:Sitting alone at the window, how/Could I but quicken/The pace of darkness that wont thicken?

林译:By the window shut, Guarding it alone, To see !

詞的第六句由两个物质小句组成,两个小句均省略了动作者“我”。第二小句在理解上的难点是“生得黑”,其中,“生”为无意义的助词,“得”是主要动词,表示“等、熬”,“黑”是小句的目标,意为“天黑”。这句诗表现出了词人的烦闷无聊,自己独自守着窗子枯坐,内心苦闷无比。

杨、戴译和许译都选择补齐第二小句的动作者,而将第一小句译为动词的现在分词结构,作为状语并入第二小句中,同时保持第二小句的过程不变。两者的区别在于对第二小句的处理。杨、戴译将动词“得”直译为“pass”,有等待时间过去之意,将“独自”译为“alone”,将“黑”译为环境成分“till the night”,足以表现出词人烦闷无聊的心情。许译同样将“独自”译为“alone”,只不过放在了第一小句中,提前说明了词人的状态;动词“得”意译为“quicken”,将“黑”增译为“the pace of darkness that wont thicken”,其中嵌入的物质小句“wont thicken”体现出时间流逝的缓慢,与动词“quicken”形成押韵和意义上的呼应,表达“难熬”之意。林译选择了和原文一样省略动作者的物质小句,保留了词句的含蓄美,但使整句词的主语缺失,且对于第二小句,将动词“得”译为“see”,将目标“黑”译为“the sky has turned to black”,在含义上与原句联系较少,因此并未译出“难熬”之意。笔者认为,在此句的翻译中,属杨、戴译最佳,在小句过程基本与原文对应的基础上,达到了意境深远且表达简练的效果。

例7 梧桐更兼细雨,到黄昏,点点滴滴。

杨、戴译:The drizzle falls on the wutong trees, Rain-drops drip down at dusk.

许译:On planes broad leaves a fine rain drizzles/As twilight grizzles.

林译:And the drizzle on the kola nut/Keeps on droning: Pit-a-pat, pit-a-pat!

此句词只有一个主要动词“点点滴滴”,因此可理解为一个物质小句;“梧桐更兼细雨”是动作者,因为“点点滴滴”的声音必然是由“细雨”和“梧桐”一起发出的;“到黄昏”属环境成分,表示“雨打梧桐”发生的时间。梧桐细雨落在窗前,给词人心中的最后一点“寻寻觅觅”也造成失望的收场。

杨、戴译将这个物质小句一分为二,先描述“梧桐”和“细雨”二者的关系,为后面的“点点滴滴”做了铺垫。对于主要动词和环境成分,杨、戴将其分别译为“drip down”和“at dusk”,属于一一对应的直译。许译也是将整个小句分为两部分,但被分出来的部分是原句中的环境成分“到黄昏”,在这里被译为“as twilight grizzles”,着重体现出黄昏时分天色暗淡、阴郁的环境特点,且“grizzles”与前一小句的“drizzles”形成了押韵。林译在小句过程将“点点滴滴”译为“keeps on droning”,动词“drone”具有“低声诉说”的含义,随后又运用拟声词,增译了“点点滴滴”的具体内容,将雨滴人格化,但未能体现出词人阴郁、失落的情感。因此三个译本中,对于此句的翻译,为许译最佳。

例8 这次第,怎一个愁字了得!

杨、戴译:At a time like this, What immense sorrow I must bear!

许译:O what can I do with a grief/Beyond belief?

林译:Is this the kind of mood and moment/To be expressed/By one word “sad”?

此句作为本词的结尾,为一个物质小句,主要动词为“了得”,译为“概括,了结”,动作者为“这次第”意为“这情景”,代指前面所写的“梧桐细雨”的凄凉景象。“一个愁字”为方式状语,此处省略了一个“用”,因此整个小句应理解为“怎(用)一个愁字了得”。作者将自己满腔的愁绪化作一个“愁”字,仅仅用一个字来概括,戛然而止却又令人回味无穷。

三个译本中对结尾的处理各不相同。杨、戴译采用感叹语气的心理过程,将原文的动作者“这次第”译为环境成分“at a time like this”,“I”为感觉者,“must bear”为主要动词,“immense sorrow”为被感知的现象。许译选择的是疑问语气的物质小句,但小句的动词和参与者与原文不同。林译选择的是疑问语气的关系小句,将“了得”译为“to be expressed”,将方式状语“怎(用)一个愁字了得”译为“by one word‘sad”,将“这次第”译为“the kind of mood and moment”,虽然小句的过程和语气发生了改变,但仍与原文形成了对应,因此,为三个译本中的最佳翻译。

四、结论

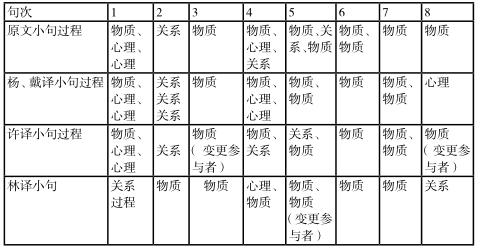

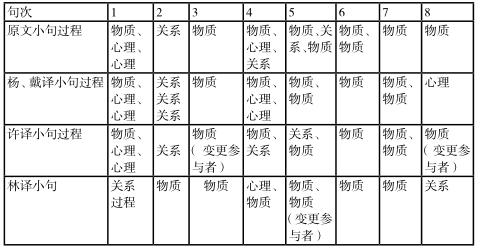

通过对原文及三个译本的及物性分析(如下表所示),可见优秀的宋词译文不一定要与原文的小句过程一一对应。

在宋词翻译中,小句的拆分、合并和转换,如使用得当,反而会使译文更加贴近原文,使行文更练达,更易于理解。此外,当译文采用与原文一致的小句过程时,也可将其中的参与者或环境成分进行变更。小句类型并非译文优劣的决定因素。

宋词具有简练、含蓄的语言特点,因此原文中出现了参与者成分(多为动作者、感觉者)的省略现象。研究通过对《声声慢》三个译本的分析,发现译者可采取的策略有二:(1)补齐,(2)省略,并入相邻的同类小句。但对于完全缺失动作者或感觉者的词句中,译者需补齐至少一个动作者或感觉者,否则将对目的语读者的理解造成一定困难。

此次研究检验了系统功能语言学在宋词英译方面具有的指导性。宋词独特的句式、节奏和语言风格难免会给目的语读者造成理解困难,译者可以先从小句入手,将每一个动词、参与者成分、环境成分一一列出或补齐,以此充分理解原文。在翻译的过程中,译者可以在不改变原句含义和意境小句的基础上,选择保留小句过程不变或进行变更,并对缺失的成分進行必要的补齐。

参考文献:

[1] 陈俊群.浅谈唐宋词中词牌名的英译[J].中国翻译,1994(2).

[2] 黄立.西方汉学中宋词形式美的英译[J].西南民族大学学报(人文社科版),2009(3).

[3] 李发根.及物性过程理论语英汉语义功能等效翻译[J].西安外国语学院学报,2004(2).

[4] 柳晓利.从翻译美学看许渊冲英译宋词中悲情美的再现[J].华中师范大学,2012(10).

[5] 杨贵章,曾利沙.“语境参数理论”视角下的宋词英译研究——《江城子·记梦》之意美阐释[J].当代外语研究,2014(4).

[6] 叶湘,李建华.宋词《声声慢》英译的关联理论评析[J].西南科技大学学报(哲学社会科学版),2007(6).

[7] 张琰.宋词英译策略探究——以李清照《声声慢》为中心[J].中国文化研究,2014(1).

[8] 郑春艳.从图式理论视角比较赏析《声声慢》英译[J].甘肃联合大学学报(自然科学版),2012(S4).

作 者: 郑施乐,中国矿业大学(北京) 文法学院外国语言学及应用语言学专业在读硕士研究生,研究方向:翻译研究。

编 辑: 康慧 E-mail: kanghuixx@sina.com