红外分光光度法测定油烟新旧方法的比较研究及新标准的方法验证

2021-07-28徐圆晴

陈 晟,徐圆晴

(上海市徐汇区环境监测站,上海 200233)

我国在石油类检测过程中普遍使用四氯化碳作为萃取剂[1]。四氯化碳在《蒙特利尔破坏臭氧层物质管制议定书》中被列为第二D条,是被列为禁止使用试剂。四氯乙烯具有毒性低、热稳定性好、成本低等优点[2],具备作为石油类分析萃取剂的可能性[3]。2018年10月生态环境部发布了HJ 637—2018《水质 石油类和动植物油的测定 红外分光光度法》要求在2019年1月1日起正式实施,并且废止了HJ 637—2012《水质 石油类和动植物油的测定 红外分光光度法》。新旧标准之间的区别之一就是用四氯乙烯代替了四氯化碳作为实验的萃取试剂。而新标准 HJ 1077—2019《固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法》也使用四氯乙烯替代了旧方法GB 18483—2001《饮食业餐饮油烟排放标准(试行)》附录A中的四氯化碳作为萃取试剂。

1 两种方法的相同点

1.1 测定原理

油烟的含量由波数分别为2 930cm-1(CH2基团中C—H键的伸缩振动)、2 960cm-1(CH3基团中C—H键的伸缩振动)和3 030cm-1(芳香环中C—H键的伸缩振动)谱带处的吸光度A2930,A2960和A3030进行计算。

1.2 仪器设备

红外测油仪:配有4cm带盖石英比色皿,仪器扫描范围:3 400~2 400cm-1。

符合HJ/T48要求的烟尘测试仪。

1.3 样品的保存条件和时间

样品采集后应尽快测定。样品若不能在24h内测定,可冷餐(≤4℃)保存7d。

1.4 测试样品的制备步骤

在采样后的套筒中加入萃取溶剂12mL,旋紧套筒盖,将套筒置于超声波清洗器,超声清洗10min,萃取液转移至25mL比色管,再加入6mL萃取溶剂超声清洗5min,将萃取液转移至上诉25mL比色管。用少许萃取溶剂清洗滤筒及聚四氟乙烯套筒二次,清洗液一并转移至上述25mL比色管,加入萃取溶剂至刻度标线,密封待测。

2 两种方法的不同点

2.1 适用范围

标准《固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法》(HJ 1077—2019)适用于固定污染源废气中油烟和油雾的测定。并且新增油雾的定义,即指工业生产过程(如机械加工、金属材料热处理等工艺)中挥发产生的矿物油及其加热分解或裂解产物。

新标准给出了实际样品的检出限和检出下限,即当采样体积为250L(标准状态),萃取液体积为25mL,使用4cm石英比色皿时,本方法油烟和油雾的检出限均为0.1mg/m3,测定下限为0.4mg/m3。

2.2 试剂选择

2.2.1 萃取试剂不同

新标准HJ 1077—2019《固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法》采用了四氯乙烯作为萃取试剂,并给出可用于实验的试剂条件,即用4cm比色皿,空气池作参比,在波数2 930cm-1、2 960cm-1和3 030cm-1处吸光度应分别不超过0.34、0.07和0。

旧方法GB 18483—2001《饮食业餐饮油烟排放标准(试行)》附录A中使用四氯化碳作为萃取剂,并要求在2 600~ 2 400cm-1吸光度值不超过0.03(4cm比色皿)。

2.2.2 油烟标准油试剂不同

新标准HJ 1077—2019《固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法》使用的标准油是通过在500mL双颈蒸馏瓶中加入300mL花生油,侧口插入量程为500℃的温度计,在120℃温度下敞口加热30min,然后在上口安装空气冷凝管,升温至300℃,回流2h后得到的。

新标准HJ 1077—2019《固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法》新增油雾标准油,即分别用刻度移液管移取6.5mL正十六烷、2.5mL异辛烷和1.0mL苯移入10mL容量瓶,立即塞紧混匀后得到。

旧方法GB 18483—2001《饮食业餐饮油烟排放标准(试行)》附录A中的标准油可用菜籽油或调和油等代替花生油加热回流得到。

2.3 新增空白试样的制备

新标准《固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法》(HJ 1077—2019)新增空白试样的制备,即用空白滤筒,按照测试样品相同的制备步骤制备空白试样,且空白试样的测定值应小于方法检出限。

2.4 线性检验

在旧方法GB 18483—2001《饮食业餐饮油烟排放标准(试行)》附录A中需要配制标准系列(浓度范围0~60mg/L)即在精度为十万分之一的天平上准确称取回流好的相应的食用油标准样品1g于50mL容量瓶中,用重蒸(控制温度70~ 74℃)后的分析纯四氯化碳稀释至刻度线,得高浓度标准溶液A。取A液1.00mL于50mL容量瓶中用上述四氯化碳稀释至刻度,得中间液B。移取一定量的B溶液于25mL容量瓶中,用四氯化碳稀释至刻度配成标准系列。通过配制的标准系列来对仪器进行线性检验。

新标准HJ 1077—2019《固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法》中则用仪器校准来取代了标准系列的配制。通过配制正十六烷标准溶液、异辛烷标准溶液和苯标准溶液,测定在2 930cm-1、2 960cm-1和3 030cm-1处的吸光度A2930,A2960和A3030并进行计算,得出仪器的校正系数,对仪器进行校准。

并且每批样品均应进行校正系数的检验,即使用油烟或油雾标准使用液配制适量浓度的标准溶液进行测定。测定值与标准值的相对误差在±10%以内,则校正系数可以采用。并且每季度至少测定3个浓度点的标准溶液进行校正系数的线性检验。

3 方法验证的实验过程

3.1 实验仪器设备和试剂

①采样设备:崂应3012H型自动烟尘气测试仪;②红外测油仪:OL1020全自动红外分光有分析仪;③萃取溶剂:天津科密欧牌四氯乙烯;④标准物质:市售有证标准物质。

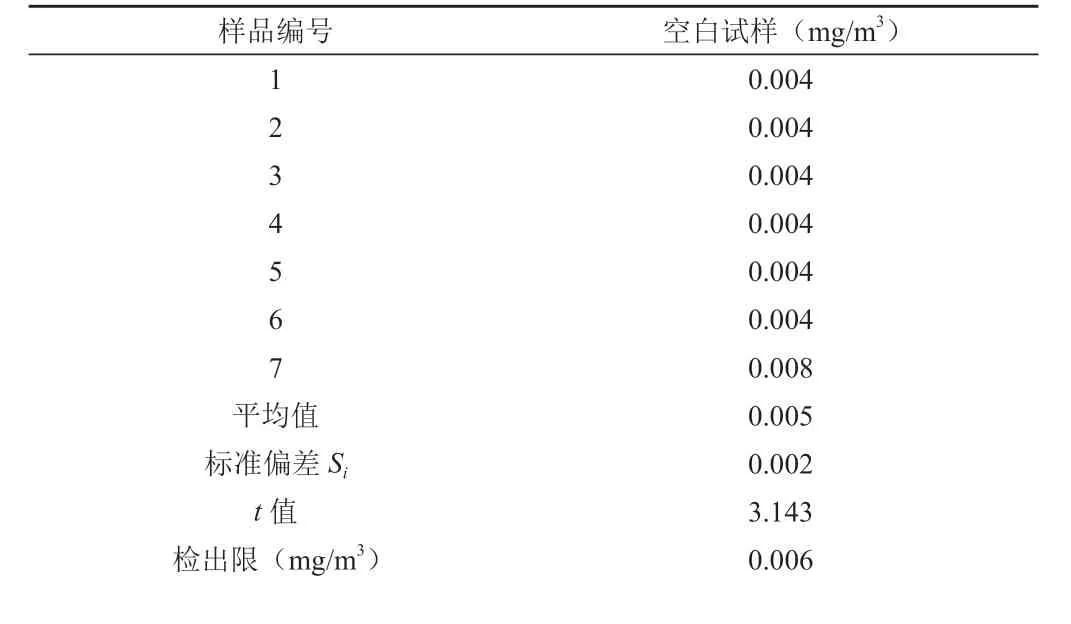

3.2 方法检出限

采用向空白金属滤筒加入12mL四氯乙烯的方式制备空白样 品,按照样品分析的全部步骤,重复7次空白实验,将各测定结 果按采样体积为250L(标准状态),萃取液体积为25mL,换算为 样品中的浓度或含量,计算标准偏差,按公式MDL=t(n-1,0.99)×S计算方法检出限(测定次数7次,t值取3.143),如表1所示。

表1 方法检出限测试数据

测定下限(mg/m3) 0.02

经测定检出限为0.006mg/m3,测定下限为0.02mg/m3。符合标准HJ 1077—2019《固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法》油烟和油雾的检出限均为0.1mg/m3,测定下限为0.4mg/m3的要求。

3.3 实验精密度的测定

3.3.1 实际油烟样品的测定

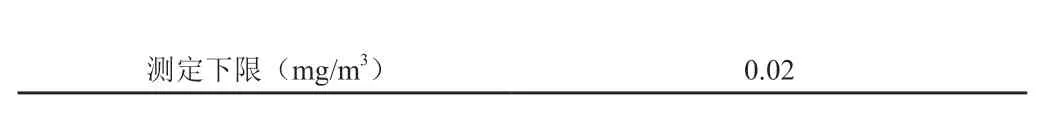

对3种不同浓度的实际油烟样品进行6次平行测定,分别计算不同浓度标准样品的平均值、标准偏差、相对标准偏差等参数。

编号为BW022004w-F64214(12.9mg/L±7%)的标准样品,从安瓿瓶吸取5.00mL标准样品,用四氯乙烯定容至100mL容量瓶,配制成浓度为12.9mg/L的样品,按采样体积为250L(标准状态),萃取液体积为25mL进行换算,得到浓度为1.29mg/m3的实际油烟样品;编号为BW022004w-AA6664(21.2mg/L±9%)的标准样品,从安瓿瓶吸取5.00mL标准样品,用四氯乙烯定容至100mL容量瓶,配制成浓度为21.2mg/L的样品,按采样体积为250L(标准状态),萃取液体积为25mL进行换算,得到浓度为2.12mg/m3的实际油烟样品;编号为BW022004w-AA1123(35.7mg/L±9%)的标准样品,从安瓿瓶吸取10.0mL标准样品,用四氯乙烯定容至100mL容量瓶,配制成浓度为71.4mg/L的样品,按采样体积为250L(标准状态),萃取液体积为25mL进行换算,得到浓度为7.14mg/m3的实际油烟样品;

根据HJ1077—2019,按照《固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法》,将实际制备样品平行测定6次,计算精密度,结果,如表2 所示。

表2 实际确定浓度油烟样品测试数据

测定结果实际油烟样品浓度分别为1.3mg/m3、2.2mg/m3和7.1mg/m3,实验室内相对标准偏差分别为2.3%、1.4%和2.5%。符合 HJ1077—2019实际油烟样品浓度分别为0.4mg/m3、2.0mg/m3和18.0mg/m3,实验室内相对标准偏差分别为3.8%~11%、1.6%~2.6%和0.9%~1.6%的要求。

3.3.2 实际油雾样品的测定

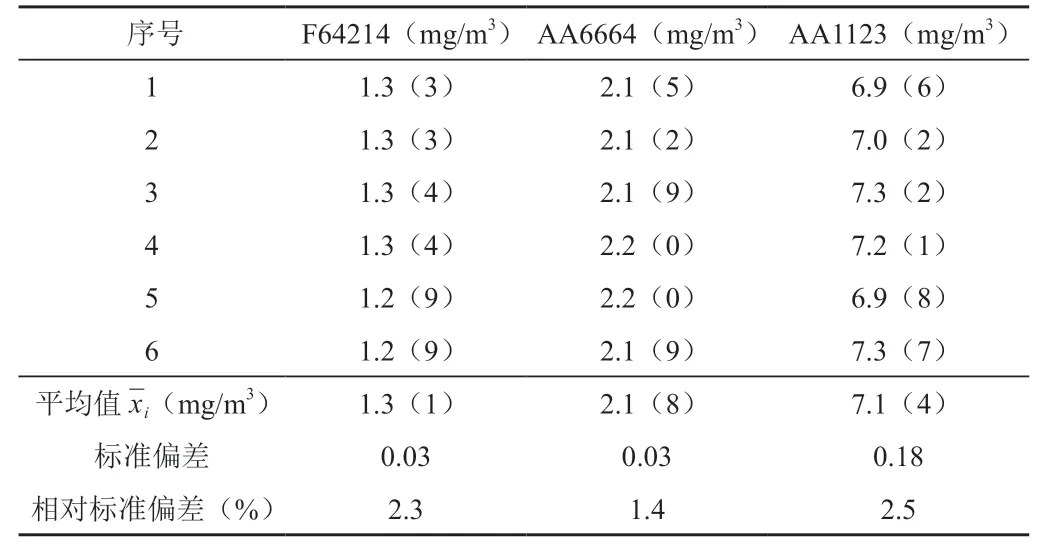

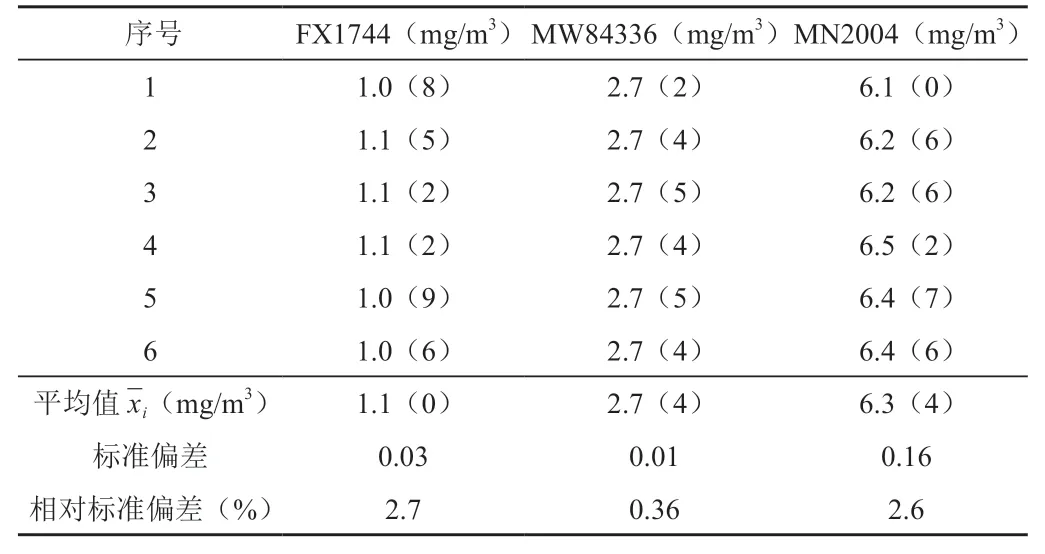

对高、中、低3种不同浓度的实际油雾样品进行6次平行测定,分别计算不同浓度标准样品的平均值、标准偏差、相对标准偏差等各项参数。

编号为BW021001w-FX1744(5.54mg/L±5%)的标准样品,从安瓿瓶吸取10.0mL标准样品,用四氯乙烯定容至100mL容量瓶,配制成浓度为11.1mg/L的样品,按采样体积为250L(标准状态),萃取液体积为25mL进行换算,得到浓度为1.11mg/m3的实际油雾样品;编号为BW022004w-MW84336(13.9mg/L±7%)的标准样品,从安瓿瓶吸取10.0mL标准样品,用四氯乙烯定容至100mL容量瓶,配制成浓度为27.8mg/L的样品,按采样体积为250L(标准状态),萃取液体积为25mL进行换算,得到浓度为2.78mg/m3的实际油雾样品;编号为BW021001w–MN2004(31.5mg/L±7%)的标准样品,从安瓿瓶吸取10.0mL标准样品,用四氯乙烯定容至100mL容量瓶,配制成浓度为63.0mg/L的样品,按采样体积为250L(标准状态),萃取液体积为25mL进行换算,得到浓度为6.30mg/m3的实际油雾样品;

根据HJ 1077—2019,按照《固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法》,将实际制备样品平行测定6次,计算精密度,结果如表3所示。

表3 实际确定浓度油雾样品测试数据

测定结果实际油雾样品浓度分别为1.1mg/m3、2.7mg/m3和6.3mg/m3,实验室内相对标准偏差分别为2.7%、0.36%和2.6%。测定结果符合 HJ 1077—2019《固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法》对实际油雾样品浓度为0.4mg/m3、2.0mg/m3和18.0mg/m3,实验室内相对标准偏差分别为3.8%~7.7%、1.7%~2.9%和2.6%~4.6%的要求。

3.4 实验准确度的测定

3.4.1 油烟标准样品的测定

对高、中、低3种不同浓度的实际油烟样品进行6次平行测定,分别计算不同浓度标准样品的平均值、标准偏差、相对标准偏差等参数。样品同3.3.1。

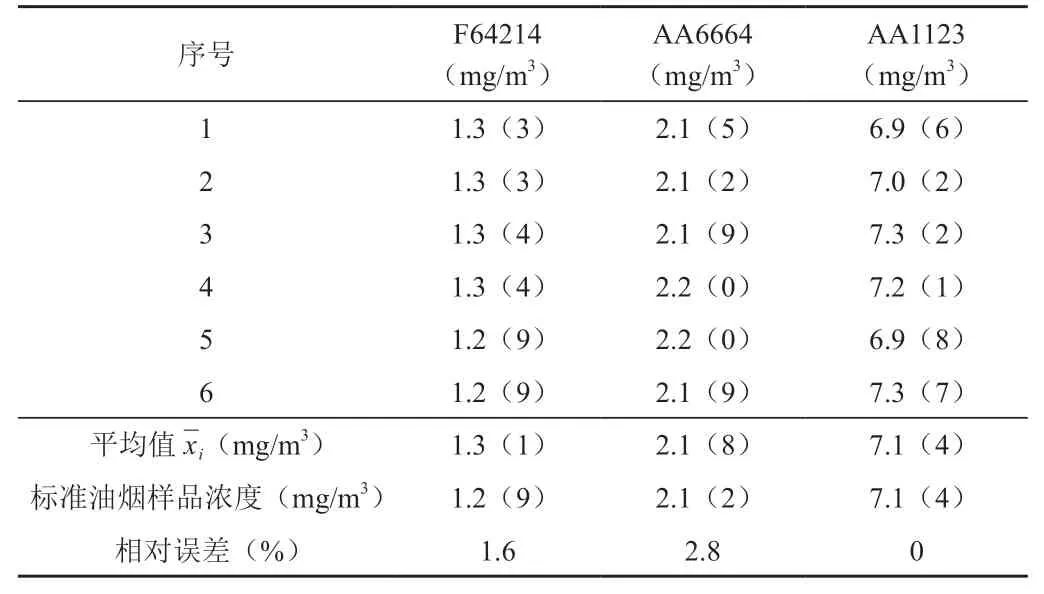

根据本方法要求,将实际制备样品平行测定6次,计算相对误差,结果如表4 所示。

表4 实际确定浓度油烟样品测试数据

测定结果符合编号为BW022004w-F64214(12.9mg/L± 7%)、编号为BW022004w-AA6664(21.2mg/L±9%)和编号为BW022004w-AA1123(35.7mg/L±9%)标准样品的相对误差(其中编号为BW022004w-AA1123(35.7mg/L±9%)标准样品测定时浓缩2倍进行测定)。

3.4.2 油烟实际样品加标测定

采用对高、中、低3种不同浓度的实际油烟样品进行6次平行油烟实际样品加标测定,分别计算不同浓度标准样品的平均值、标准偏差、相对标准偏差等各项参数。

移取20mL确定浓度的配制样品(浓度为12.9mg/L)至50mL容量瓶中,加入10mg/L的油烟标准油溶液标准物质20mL,用四氯乙烯定容,配制成1#加标样品。移取20mL确定浓度的配制样品(浓度为21.2mg/L)至50mL容量瓶中,加入10mg/L的油烟标准油溶液标准物质30mL,用四氯乙烯定容,配制成2#加标样品。移取10mL确定浓度的配制样品(浓度为71.4mg/L)至50mL容量瓶中,加入10mg/L的油烟标准油溶液标准物质40mL,用四氯乙烯定容,配制成3#加标样品。

根据HJ 1077—2019《固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法》将上述加标样品平行测定6次,计算加标回收率,结果如表5 所示。

表5 三个油烟实际样品的加标回收率测试数据

测定结果实际油烟样品浓度分别为0.916mg/m3、1.45mg/m3和2.23mg/m3,实验室内平均加标回收分别为93.9%、96.6%和105%。测定结果符合 HJ 1077—2019《固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法》对浓度约为1.0mg/m3、4.0mg/m3、10.0mg/m3的实际油烟样品加标,油烟加标回收率分别为103%±20.4%、102%±5.8%和86.9%±7.6%的要求。

3.4.3 油雾标准样品的测定

对高、中、低3种不同浓度的实际油烟样品进行6次平行测定,分别计算不同浓度标准样品的平均值、标准偏差、相对标准偏差等参数。样品同3.3.2。

根据本方法要求,将实际制备样品平行测定6次,计算相对误差,结果如表6 所示。

表6 实际确定浓度油雾样品测试数据

测定结果符合编号为BW021001w-FX1744(5.54mg/L± 5%)、编 号 为BW022004w-MW84336(13.9mg/L±7%)和标准编号为BW021001w –MN2004(31.5mg/L±7%)标准样品的相对误差(其中编号为BW021001w-FX1744(5.54mg/L±5%)、BW021001w –MN2004(31.5mg/L±7%)标准样品测定时浓缩2倍进行测定)。

3.4.4 油雾实际样品加标测定采用对高、中、低3种不同浓度的实际油雾样品进行6次平行油烟实际样品加标测定,分别计算不同浓度标准样品的平均值、标准偏差、相对标准偏差等各项参数。

移取10mL确定浓度的配制样品(浓度为11.08mg/L)至25mL容量瓶中,加入10mg/L的油雾标准油溶液标准物质10mL,用四氯乙烯定容,配制成4#加标样品。移取10mL确定浓度的配制样品(浓度为27.8mg/L)至50mL容量瓶中,加入10mg/L的油雾标准油溶液标准物质40mL,用四氯乙烯定容,配制成5#加标样品。移取25mL确定浓度的配制样品(浓度为63.0mg/L)至100mL容量瓶中,加入100mg/L的油雾标准油溶液标准物质25mL,用四氯乙烯定容,配制成6#加标样品。

根据HJ 1077—2019,按照《固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法》,将实际制备样品平行测定6次,计算准确度,结果如表7所示。

表7 三个油雾实际样品的加标回收率测试数据

测定结果实际油雾样品浓度分别为0.843mg/m3、1.36mg/m3和4.08mg/m3,实验室内平均加标回收分别为88.0%、93.7%和99.8%。测定结果符合 HJ 1077—2019对浓度约为1.0mg/m3、4.0mg/m3、10.0mg/m3的实际油雾样品加标,油雾加标回收率分别为87.9%±4.0%、90.2%±5.6%和86.4%±5.6%。

4 结束语

4.1 检出限

本方法验证中测得的方法检出限为0.006mg/m3,测定下限为0.02mg/m3,满足标准HJ 1077—2019中的检出限0.1mg/m3、测定下限为0.4mg/m3。的要求。

4.2 精密度

油烟实际样品的精密度测定结果为:浓度为1.31mg/m3实际油烟样品的相对标准偏差为2.3;浓度为2.18mg/m3实际油烟品的相对标准偏差为1.4;对浓度为7.14mg/m3实际油烟样品相对标准偏差为2.4。测定结果符合 HJ 1077—2019中实际油烟样品浓度分别为0.4mg/m3、2.0mg/m3和18.0mg/m3,实验室内相对标准偏差分别为3.8%~11%、1.6%~2.6%和0.9%~1.6%的要求。

油雾实际样品的精密度分别为:浓度为1.10mg/m3实际油雾样品的相对标准偏差为2.7;浓度为2.74mg/m3实际油雾样品的相对标准偏差为0.36、浓度为6.30mg/m3实际油雾样品的相对标准偏差为2.6。测定结果符合 HJ 1077—2019中实际油雾样品浓度分别为0.4mg/m3、2.0mg/m3和18.0mg/m3,实验室内相对标准偏差分别为3.8%~7.7%、1.7%~2.9%和2.6%~4.6%的要求。

4.3 准确度

4.3.1 实际标准样品的相对误差测定

油烟实际样品的相对误差测定结果为:标准样品浓度为1.29mg/m3实际油烟样品的相对误差为1.6;标准样品浓度为2.12mg/m3实际油烟品相对误差为2.8;标准样品浓度为7.14mg/m3实际油烟样品相对误差为0。测定结果符合编号为BW022004w-F64214(12.9mg/L±7%)、编号为BW022004w-AA6664(21.2mg/L±9%)和 编 号 为BW022004w-AA1123(35.7mg/L±9%)标准样品的相对误差(其中编号为BW022004w-AA1123(35.7mg/L±9%)标准样品测定时浓缩2倍进行测定)。

油雾实际样品的相对误差测定结果为:标准样品浓度为1.11mg/m3实际油雾样品相对误差为-0.9;标准样品浓度为2.78mg/m3实际油雾样品相对标准偏差为-1.4;标准样品浓度为6.30mg/m3实际油雾样品相对标准偏差为0.6。测定结果符合编号为BW021001w-FX1744(5.54mg/L±5%)、编号为BW022004w-MW84336(13.9mg/L±7%)和标准编号为BW021001w –MN2004(31.5mg/L±7%)标准样品的相对误差(其中编号为BW021001w-FX1744(5.54mg/L±5%)、BW021001w –MN2004(31.5mg/L±7%)标准样品测定时浓缩2倍进行测定)。

4.3.2 实际样品的加标回收测定

油烟实际样品的准确度分别为:对标准浓度为1.29mg/m3实际油烟样品进行加标,其理论浓度为0.916mg/m3,测定回收率为93.9%;对标准浓度为2.12mg/m3实际油烟样品进行加标,其理论浓度为1.45mg/m3,测定回收率为93.9%;对标准浓度为7.14mg/m3实际油烟样品进行加标,其理论浓度为2.23mg/m3,测定回收率为105%。测定结果符合 HJ 1077—2019对实验室内相对加标回收率1.0mg/m3、4.0mg/m3和10.0mg/m3的油烟实际样品加标,油烟加标回收率分别为103%±20.4%、102%±5.8%和86.9%±7.6%的要求。

油雾实际样品的准确度分别为:对标准浓度为1.11mg/m3实际油雾样品进行加标,其理论浓度为0.843mg/m3,测定回收率为88.0%;对标准浓度为2.78mg/m3实际油雾样品进行加标,其理论浓度为1.36mg/m3,测定回收率为93.7%;对标准浓度为6.30mg/m3实际油雾样品进行加标,其理论浓度为4.08mg/m3,测定回收率为99.8%。测定结果符合 HJ 1077—2019对实验室内相对加标回收率1.0mg/m3、4.0mg/m3和10.0mg/m3的油雾实际样品加标,油雾加标回收率分别为87.9%±4.0%、90.2%±5.6%和86.4%±5.6%的要求。