云南麻栗坡三板桥钨矿地质特征及矿床成因

2021-07-27钱鹤轩

钱鹤轩

(文山麻栗坡紫金钨业集团有限公司,云南 麻栗坡 663600)

1 矿区地质

1.1 矿区地层

矿区地层发育不全,仅见下元古界猛硐岩群之南秧田岩组(Pt1n)为一套滨-浅海相类复理石碳酸盐岩砂泥质碎屑沉积建造经多期变形变质作用的改造,最终形成的层状无序岩层。南秧田岩组(Pt1n)是南温河地区白钨矿床的主要控矿层位,岩性组合特征如下

南秧田岩组(Pt1n):深灰-灰黑色黑云母片岩、黑云石英片岩、白云石英片岩、石英片岩和二云石英片岩夹灰、灰绿色钨矿化萤石化透辉硅灰石矽卡岩。具矽卡岩化、萤石化、白钨矿化,局部见少量的黄铜矿化等蚀变。属该区的含矿层位。

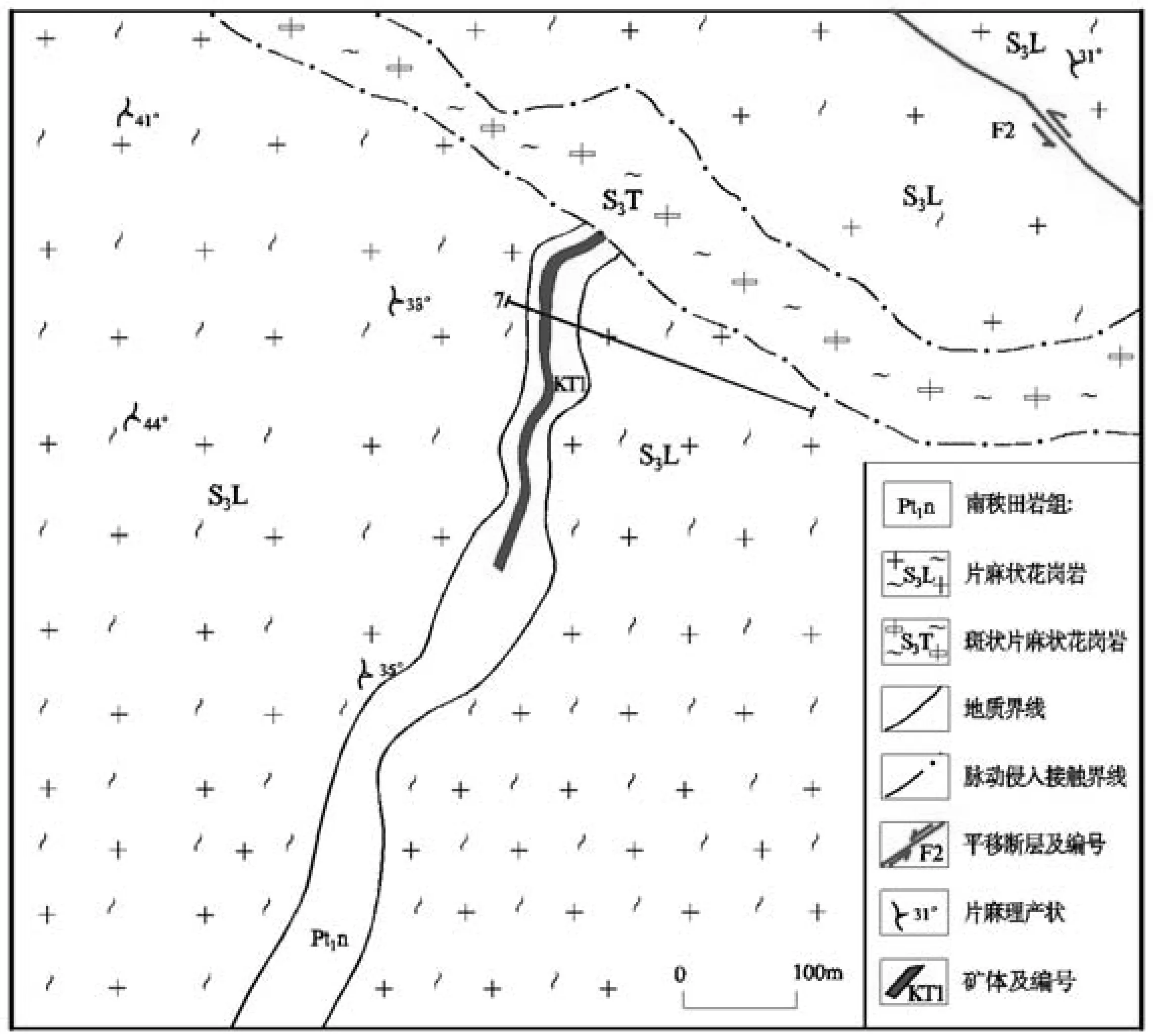

1.2 矿区地质构造

矿区位于南温河变质核杂岩构造东部,受区域地质构造影响,该区表现出多期构造变形的叠加特征

(1)早期构造变形:早期构造变形为一组面状构造,主要表现在下元古界猛硐岩群南秧田岩组(Pt1n)构造岩层中,普遍发育一组结晶面理,云母和长英质矿物相间定向排列构成片麻理;白云母、黑云母、石英等矿物平行定向排列,构成连续状的片理构造。

(2)后期构造变形:后期变形在矿区则表现为在北部分水岭-猛硐道班呈北西向展布的F2分水岭脆性断裂,两端延伸出区块外,该断裂与区域上的南温河断裂属同一断裂。断层北东盘由下元古界猛硐岩群南秧田岩组(Pt1n)或晚志留世早期片麻状花岗岩(S3L)构成;南西盘为晚志留世早期片麻状花岗岩(S3L)或晚志留世晚期斑状花岗岩(S3T),断层地貌特征明显,呈北西-南东向沿直线状冲沟延伸。断层面倾向北东,倾角50°~70°,断层带上可见碎裂岩,具强硅化,为平移断层。

1.3 岩浆岩

矿区内花岗岩分布较为广泛,花岗岩类为晚志留世(S3)南温河序列的酸性花岗岩,呈岩株、岩枝、岩瘤侵入猛硐岩群南秧田岩组(Pt1n)中。可划分为晚志留世早期片麻状花岗岩(S3L)和晚志留世晚期斑状花岗岩(S3T)。

(1)晚期斑状花岗岩(S3T):呈岩枝、岩株侵入于猛硐岩群南秧田岩组(Pt1n)或老城坡早期片麻状花岗岩(S3L)中。与老城坡片麻状花岗岩(S3L)呈脉动侵入接触。岩性为灰、浅灰色斑状、片麻状细中粒斑状花岗岩。具变余似斑状结构,片麻状构造。其基质为变余细中粒结构、鳞片粒状变晶结构。

图1 矿区地质简图

(2)早期片麻状花岗岩(S3L):为南温河序列之早次单元,呈岩株侵入猛硐岩群南秧田岩组(Pt1n)。岩性为浅灰色片麻状细粒花岗岩。具变余细粒半自形粒状结构、鳞片微细粒状变晶镶嵌结构,条痕-片麻状构造。局部含<3﹪的钾微长石斑晶。

2 矿床地质

通过地质勘查工作及工程控制,目前该矿区已控制了1个钨矿体(编号KT1)。钨矿体在地表已出露,平均品位高,占总资源量之85.26﹪。

KT1钨矿体赋存于早元古界猛硐岩群南秧田岩组(Pt1n)矿化蚀变矽卡岩带内(图2),地表沿一沟谷展布,有25个工程控制,控制矿体走向长620m。地表出露最高标高570m,最低标高438.17m,见矿最低标高241.91m,最大控制斜深 429m,最大垂深227.65m。

矿体属沿挤压片理化带产出的矽卡岩型白钨矿,呈层状、似层状产出。产状与矿化带产状同步,沿走、倾向随矿化带的变化而波状起伏,矿体走向北北东-南南西,总体向南东倾斜,倾角27°~42°,平均36°,属缓倾斜矿体。顶板为灰白色二云石英片岩、石英片岩和黑云母片岩;局部夹少量薄层灰白色变粒岩;底板为灰黑色黑云母片岩为主,时有灰白色石英片岩和二云石英片岩;含矿岩石主要为灰、灰绿色钨矿化萤石化透辉硅灰石矽卡岩,局部为钠长石化碎裂状石榴透辉矽卡岩。具硅化、电气石化、萤石化、矽卡岩化、白钨矿化,局部绿泥石化、碳酸盐化及黄铁矿化、黄铜矿化等矿化蚀变。

矿石工业类型单一,主要为矽卡岩型白钨矿,少量为石英脉型白钨矿,矽卡岩型白钨矿-黄铁矿。矿石为半自形-它形粒状和碎裂状等结构,块状和浸染状等构造。金属矿物主要为白钨矿,次为黄铁矿,局部可见黄铜矿。脉石矿物主要为透辉石、萤石、石榴石和硅灰石,其次为石英、方解石和透闪石等。

矿石中WO3单样品位0.11ω%~1.45ω﹪,单工程WO3平均品位0.15ω%~1.07ω﹪,矿体平均品位(WO3)0.46ω﹪。品位变化系数40.17﹪,属组分分布均匀型。通过施工ZK504钻孔,分析品位小于0.1ω%,虽局部出现天窗,矿体厚度总体呈上厚,下薄,北厚、南薄趋势,局部具膨大收缩(7号勘探线),分枝复合现象(1线)。厚度0.60m~8.39m,平均真厚1.86m,厚度变化系数68.57﹪,属厚度稳定程度稳定型。

图2 云南省麻栗坡县三板桥钨矿7号勘探线地质剖面图

3 矿石质量

3.1 矿石矿物组成

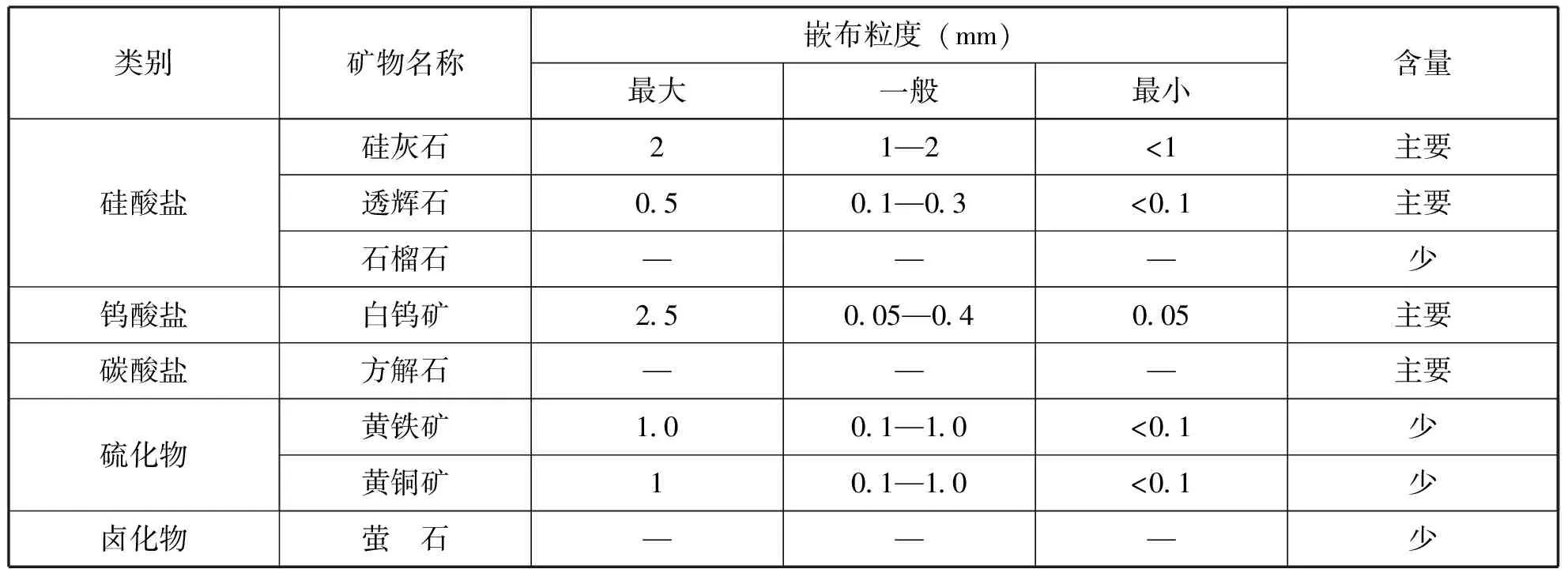

该矿床以含氧盐矿石为主,其矿石的矿物成分及含量见表1。

表1 矿石矿物组成及嵌布特征

由表可知,矿石中有含氧盐(钨酸盐、硅酸盐、碳酸盐)、硫化物、卤化物共三类,计9种矿物。

3.2 矿石结构、构造

根据矿物形态、粒度及相互关系,矿石结构为:半自形-它形粒状结构、粒状变晶结构、交代残余结构。

矿石的主要构造有:浸染状、条带状、层纹状、块状构造。

3.3 矿石类型

矿区内钨矿石类型单一,以矽卡岩型白钨矿为主。按矿化类型可分为矽卡岩白钨矿型、矽卡岩型白钨矿-黄铁矿及少量为石英脉型白钨矿,三者空间上截然不可分开,前者属沉积-变质作用的产物,后二者为后期热液叠加作用的结果。按矿石构造可分为:浸染状矿石,约占90%;块状矿石,约占矿石量的10%左右。

4 矿床成因

三板桥钨矿床严格受地层、岩性、区域变质作用、岩浆期后及地下水热液叠加等因素的控制,矿床成因较为复杂。

据前人有关研究资料,结合本次勘查所获地质成果,认为该区钨矿成矿物质来源具多源性。区域内下元古界岩石遭受变质作用后,形成副变质岩。原岩可能沉积有钨或矿物碎屑,经分析岩石的钨元素含量较高。如下元古界猛硐岩群南秧田岩组(Pt1n),属南温河地区白钨矿床的主要控矿层位,其中钨含量15.49×10-6,该套岩层可能是该区钨的最初矿源层,为矿床(体)形成提供了一定的物质。

区内岩浆活动强烈,岩浆岩分布较为广泛,具多阶段、继承演化和同源分布性。从微量元素、稀土元素和岩石化学特征,反映出是上地壳部分重熔型花岗岩。

加里东晚期侵入的酸性花岗岩,呈岩株、岩枝、岩瘤侵入猛硐岩群南秧田岩组(Pt1n)。为一套中-细粒的斑状、片麻状花岗岩,经取样分析,花岗岩中W、Sn、Ag、Pb等元素的含量较高,属含矿花岗岩,该区的矿化可能与其具有一定的关系。随着区域上燕山期都龙花岗岩的侵入,由于后期热液中富含硫、砷、硼等挥发性组分及钨、锡等金属元素,使矿物成分简单的矽卡岩成为成分复杂的矽卡岩,也使已形成的白钨矿逐趋富化。在热液交代作用下,矽卡岩发生广泛的热液蚀变,含灰黄色团块状白钨矿的长英脉穿插于条带状矽卡岩中。在晚期热液硫化物阶段,黄铁矿、黄铜矿、毒砂等交代早期矽卡岩型白钨矿,形成硫化物型白钨矿,使原来形成的似层状白钨矿体更加富集。

另外,由于岩浆活动频繁,伴随岩浆活动区域发生了多期变质事件,即前加里东期区域中压动力热液变质作用;加里东期、印支期区域低温动力变质作用;燕山期接触交代变质作用。使围岩产生系列矿化蚀变,如硅化、电气石化、萤石化、矽卡岩化、碳酸盐化、黄铁矿化、钠化、绿帘石化、云英岩化,其中以硅化、电气石化、矽卡岩化、萤石化、碳酸盐化最为普遍,而矽卡岩化、萤石化、碳酸盐化、黄铁矿化、黄铜矿化与白钨矿的关系甚为密切。同时形成种类较多的矿石类型和结构构造。区域变质作用不仅是矽卡岩形成的主要因素,也是钨、锡等元素迁移、富集的重要因素。在变质热水溶液持续作用和热动力的影响下,钨、锡等元素进行活化转移,形成矽卡岩型白钨矿床。伴生有锡矿化,局部地段形成锡矿。

综上所述,三板桥钨矿床严格受地层、岩性、区域变质作用、岩浆期后及地下水热液叠加等因素的控制,结合矿体形态、矿石结构构造、矿物共生组合系列特征进行分析,认为区内具备有“源-运-储”的成矿条件,在物理、化学环境适合地段叠加改造富集成矿。该矿属沉积-变质-岩浆热液及地下水热液叠加改造的多源多期的复合成因,矿床工业类型为矽卡岩白钨矿型。

5 找矿标志

根据矿床的控制因素,地层、岩性、围岩蚀变等为本区寻找白钨矿床的标志。

(1)地层标志:三板桥钨矿床产于下元古界猛硐岩群南秧田岩组(Pt1n)地层中,属南温河地区白钨矿床的主要控矿层位,故南秧田岩组(Pt1n)地层是寻找白钨矿床的前提。

(2)岩性标志:钨矿体赋存于南秧田岩组(Pt1n)似层状、透镜状的萤石化透辉硅灰石矽卡岩中,由不纯的碳酸盐岩、钙质砂岩经区域-热动力变质作用及后期热液叠加改造而成。由于矽卡岩本身化学性质比较活泼,亲和力强,钨元素进行活化转移,形成矽卡岩型白钨矿床,故萤石化透辉硅灰石矽卡岩是该区寻找白钨矿床的直接标志。

(3)围岩蚀变标志:矿区内围岩蚀变类型较多,主要见有硅化、矽卡岩化、萤石化、碳酸盐化、黄铁矿化、电气石化、绿泥石化、绿帘石化、云英岩化,而矽卡岩化、硅化、萤石化、碳酸盐化、黄铁矿化等蚀变与白钨矿的关系甚为密切,故蚀变也是该矿区直接的找矿标志。