云南巍山县扎村金矿地质特征及矿床成因

2021-07-27刘绍昌

李 昊,刘绍昌,吴 帆

(1.云南黄金矿业集团股份有限公司,云南 昆明 650224;2.云南省地震局,云南 昆明 6502243;3.云南地质矿产勘查开发局,云南 昆明 650224)

云南巍山县扎村金矿位于唐古拉-昌都-兰坪-思茅褶皱系(Ⅳ),兰坪-思茅褶皱带(Ⅳ1),云龙-江城褶皱束(Ⅳ12)中段。无量山弧形构造带的北东缘,紫金山复式背斜南部倾没端之东侧。

1 矿区地质背景

区内出露地层以中生界为主,分别为三叠系上统和侏罗系中统。出露地层由新到老为

(1)中侏罗统花开左组(J2h):为灰绿色、紫红色中厚层状泥岩夹少量同色粉砂岩;

(2)上三叠统麦初箐组(T3m):为黄绿色块状泥岩、泥岩夹暗紫红色含砾砂质钙质泥岩;

(3)上三叠系挖鲁八组(T3wl):为灰黑色、褐黄色泥质粉砂岩、钙质粉砂质水云母页岩。

矿区外围还出露上三叠系三合洞组(T3s)深灰色块状含燧石粉晶灰岩、灰黑色粉砂泥质灰岩,上三叠统歪古村组(T3w)紫灰色薄层状钙质细砂岩,灰绿、黄灰色钙质板岩。

区内岩浆岩不甚发育,在扎村金矿区南东13km以外的巍山莲花山-南涧金顶庄出露有大片的沿巍山河断裂侵入的以石英角闪二长斑岩、黑云角闪二长斑岩、石英二长斑岩等浅成-超浅成斑岩体群。

受区域红河断裂影响和控制,区域主构造线以近南北向或北北西向为主,主要褶皱为近南北向展布的紫金山复式背斜;紫金复式背斜内断裂发育,且明显集中于背斜核部附近,按展布方向,可分为北北东向断裂和北北西向断裂,该两组断裂是区内形成较早,规模较大的主断裂,是区内锑、金、汞、砷等热液矿床的导矿、容矿构造。

2 矿床地质

2.1 赋矿部位及矿化带特征

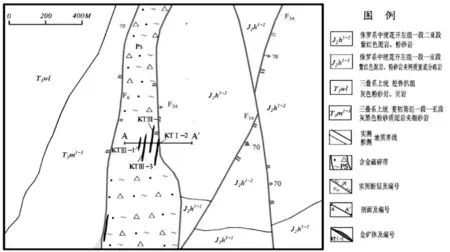

扎村金矿矿体均赋存于近南北向推覆断裂(F24)构造破碎带中(图1)。该破碎带宽约50m~300m。钻探控制矿带最大斜深已达400m以上,破碎带下盘为上三叠统挖鲁八组(T3wl)和麦初箐组(T3m),地层倾向东,倾角30°~45°;破碎带上盘岩层为向西倾斜,倾角10°~20°的中侏罗统花开左组(J2h)碎屑岩。

矿区共圈定含金矿化破碎带1条(Ps),矿化破碎带宽25.40m~99.86m,走向北北东,倾向南东东,浅部倾角 20°~35°,中深部倾角较陡30°~45°。根据含金破碎带的结构、构造特征及 蚀变矿化特征,将含金破碎带(矿化带)划分为上、中、下三个构造蚀变带(Ps1、Ps2、Ps3),矿体分别产在上、

图1 扎村金矿矿区地质简图(据文献[2])

图2 含金破碎带(F24)的垂向分带特征A-A’剖面图(据文献[3])

中、下三个构造蚀变带内(图2)。该金属矿化带具黄铁矿化、硅化、碳酸盐化,局部偶见重晶石化和绢云母化。矿物以黄铁矿为主,有少量方铅矿、闪锌矿、辉锑矿、自然铅、辰砂、锡石、白钨矿、磁铁矿、褐铁矿及自然金等,主要为低温矿物组合。

2.2 矿体特征

矿区内共圈定了6个矿体,分别于上部构造蚀变带(Ps1)内分布 KTI-1、KTI-2两个矿体,于中部构造蚀变带(Ps2)内分布KTII-1矿体,于下部构造蚀变带(Ps3)内的分布 KTⅢ-1、KTⅢ-2、KTⅢ-3 三个矿体。代表性矿体特征如下:

(1)KTI-1矿体:结构较简单,全为低品位矿,矿体北东走向,倾向90°~110°,倾角12°~45°,矿体走向长160m,单工程真厚度1.02m~8.16 m,平均3.42m,厚度变化系数75%,属稳定型;Au单工程品位Au1.10~2.20g/t,平均品位1.60g/t,品位变化系数51%,属有用组分分布均匀型。

(2)KTI-2矿体:分布于 115~108 线间,呈透镜状,赋存于上部构造蚀变带(Ps1)下部,在走向及倾向上均出现尖灭再现现象,矿体倾向南东,倾角14°~45°。矿体由工业矿和低品位矿构成。矿体单工程真厚度0.86m~9.54 m,平均3.53m,厚度变化系数 72%,属稳定型;Au单工程品位 1.03~68.28 g/t,平均品位 3.24 g/t,品位变化系数 438%,属有用组分分布不均匀型。

6个矿体赋矿岩石类型均为破碎蚀变石英砂岩、粘土岩、粉砂岩。上部矿化带中赋矿岩石类型以石英砂岩和石英杂砂岩为主;中部矿化带以粉砂岩和泥质粉砂岩为主;下部矿化带以粘土岩和粉砂粘土岩为主。

6个矿体赋矿岩石均为具有碎裂和角砾构造的碎屑岩。通过对岩石破碎程度的统计、对比。上部矿体岩石角砾化作用较强,中部矿体次之,下部矿体角砾岩化作用较弱。

矿体赋矿岩石的热液蚀变类型为石英-白云石-黄铁矿型,各类蚀变矿物的含量大致相同,但岩石的褪色蚀变有明显的差异,上部构造蚀变带(Ps1)中矿体褪色蚀变较强,以浅色为主;中部构造蚀变带(Ps2)中矿体褪色蚀变中等,以灰色、深灰色为主;下部构造蚀变带(Ps3)中矿体以黑色为主

2.3 矿石质量

2.3.1 矿石的矿物组成

矿区内矿石均为含金破碎带内的黄铁矿化蚀变碎屑岩及其破碎岩、角砾岩型金矿石。矿石由金属矿物和非金属矿物组成。金属矿物有黄铁矿、褐铁矿、锡石、方铅矿、闪锌矿、辉锑矿、白钨矿、自然铅、辰砂、磁铁矿及自然金等;非金属矿物有石英、白云石、方解石、伊利石、绢云母、水云母、重晶石、电气石、白云母、磷灰石、锆石、金红石、独居石等。

其中自然金颜色为微赤黄色。呈不规则粒状、片状、树枝状、渣状。自然金粒度 0.05mm~0.08mm和0.1mm~0.2mm为主,最大粒径可达1mm,最小为5μm左右。自然金具柔软、延展性好、金属光泽强等特征。

2.3.2 金的赋存状态

据自然重砂、人工重砂及矿石初选试验样的成果获知,本区金的赋存状态以自然金为主,次有少量包裹金,其次为极少量的吸附金和微量类质同象金。金矿石初步可选性试验中,对各类矿物光谱定量分析结果的金含量分别为:黄铁矿中:3.36g/t;石英中:0.059g/t;粘土矿物中:0.21g/t;碳酸盐矿物中:0.0069g/t。其中黄铁矿中金主要为包裹金,少部分可能为类质同象金。此外,石英和碳酸盐矿物中金含量也极低,如果将包裹金扣除,这类质同象金就甚微了。

2.4 矿石结构、构造.矿物共生关系

矿石结构有砂状结构 、泥质鳞片结构 、自形-半自形晶粒状结构 、交代溶蚀结构 、镶嵌结构 、包含结构 、乳胶状结构

矿石构造有角砾-碎粒、碎斑构造 、浸染状构造、脉状-网脉状构造、 斑块状构造 。

矿区矿化具有多阶段的特征,矿石中的矿物组合可划分为以下四个期次:

早期:粗粒黄铁矿-石英-白云石-自然金。

中期:白云石-石英-黄铁矿-多金属硫化物-自然金。

晚期:石英-白云石-方解石-微粒黄铁矿-重晶石-绢云母。

表生期:伊利石-高岭石-褐铁矿-水云母。

上述四组矿物共生组合系列中,以早期和中期为本期最主要的金矿化阶段,最基本的矿物组合为:黄铁矿-石英-白云石-自然金。

3 矿床成因及矿床成因类型

3.1 矿床成因初步探讨

在总结前述矿床特征的基础上,对扎村金矿的成矿作用过程及机制进一步的分析,进而探讨矿床成因。

3.1.1 成矿物质来源

据1990年普查报告,矿区矿体和围岩中硫化物(黄铁矿30件、方铅矿和辉锑矿各1件)硫同位素测定结果为:围岩的δS34值在-2.08~-9.91‰之间,平均值-6.12‰,主要为壳源硫;含金破碎带内的热液矿化硫同位素组成在-3.99~+5.55‰间,平均为-0.53‰,与幔源流的基本特征一致。

含金破碎带内蚀变矿物石英、白云石、方解石、水云母等矿物气液包裹体溶液中氢、氧同位素的测定结果为:δD值在-85.8~-117.4‰之间,主要在-97.3~-105‰之间变化,变化范围窄小;ΔO18值在-7.8~+9.56‰之间,极差17.45‰。表明矿化早期矿液主要来自岩浆水和封存热卤水;矿化中期,矿液组成为岩浆水、活化后的封存热卤水、大气降水的混合水。

矿区的微量元素具有以下分布特征:

(1)本区各地层中各类岩石的Au背景含量在0.7~0.9×10-9之间,其中以1~2.86×10-9为主,各时代地层中又以T3W和P2地层中Au含量较高,但总的仍属正常Au的背景值分布范围;Hg、Sb、Zn在各地层中的含量略高于维氏值2~3倍,其它元素普遍低于或接近维氏值。

表2 扎村金矿主要均一温度和盐度表

(2)含金破碎带内Au的富集与次级构造有关,各阶段的热液矿化中,As、Hg、Sb、Pb、Cu、Mo、Co、Bi、Cr等元素与Au矿化关系比较密切,其中Hg、As主要分布于破碎带的上部及其围岩中,构成上部远矿晕;Sb、W、Cu分布在矿带中或矿体上部,为近矿晕(头部晕);Au、Cr、Pb、Co为矿体晕;Cu、Zn为尾部晕。

(3)从 Au、As、Sb、Hg、W、Pb、Co 的地球化学原生晕的异常分布看,其低值区与含金破碎带的分布极为吻合,而高值区则分布于 Au 矿体内或矿体周围,并沿含金破碎带的走向及倾向断续分布,具有尖灭再现、尖灭侧现的特征。表明本区金矿化具有多期次、多阶段、多成因的特点,高值区的出现主要是受次级构造的控制,又多次矿化叠加所致,这些高值异常区域与含金破碎带的产生和演化中形成的控矿次级构造分布域极为吻合。

成矿物质主要包括成矿金属元素及其伴生微量元素、硫和硅质等。据前面对成矿流体物理化学特征及本区微量元素分布特征的初步阐述,本区成矿物质具有多来源的特点,从矿床中与金矿化密切相关的黄铁矿的硫同位素组成以及石英包体中的氢、氧同位素组成,均表明矿质具幔源和壳源的混合来源特征。此外,从矿体内黄铁矿的铅同位素组成来看,206Pb/204Pb、207Pb/204Pb、208Pb/204Pb 的比值变化较小,将其投在“Doe和Zartman 铅演化曲线模式图”中,则均落入造山带演化曲线附近,表明为壳源铅与幔源铅混合的结果,进一步证实本矿区矿质具有幔源和壳源混合来源的特征。

3.1.2 成矿温度

矿区含金破碎带内的热液蚀变矿物石英中包裹体的均一温度在110~310℃范围内,并可分出140~170℃、190~250℃、260~300℃三个主要期间和零星出现的110℃期间。这与本区含金破碎带的四个构造演化阶段及其相应出现的四个蚀变矿化阶段是相吻合的。即早期矿化阶段的均一温度在260~310℃之间;中期矿化阶段在190~250℃之间;晚期矿化第一阶段在140~170℃之间;晚期矿化第二阶段则处在100℃左右。而白云石、方解石和黄铁矿中包裹体的爆裂温度在150~500℃之间,如果舍弃最高值不计,大致在 150~250℃和 300~330℃两个主要期间。爆裂温度的期间与均一温度对应出现,说明爆裂温度可能代表成矿流体中蚀变矿物沉淀时结晶温度的上限值,均一温度代表结晶时的下限值。它们总的标志着含金破碎带内蚀变矿化作用的温度。

3.1.3 金及伴生元素 Hg、Sb、As 的迁移形式

矿化中期,含金破碎带处于开放状态。随着成矿温度逐渐降低,压力逐渐减小,伴随自然金的继续沉淀,矿液中〔Au(HS)2-+H2O+H+〕=Au↓+2H2S+O2〕,S2-增加,黄铁矿大量生成的同时,Hg、Sb、As的硫化物也同时形成,构成了本区的黄铁矿-石英-白云石-多金属硫化物-自然金矿化阶段。而Hg、Sb、As的硫络合物和氯络合物均较Au的络合物稳定,因此具有更大的活动性,除在矿带中部分沉淀外,并向围岩方向不断的扩散而构成了本区的远矿晕。

矿化晚期,随着玉髓的大量渗入,矿液逐渐转变为以壳源为主的矿质浓度逐渐降低的常温地下水,由于物化条件发生了本质的变化,金矿化在破碎带中已逐渐终止,仅有少量Hg、As矿化发生。

3.1.4 成矿机制的初步分析

从晚三叠世-古新世该地块下陷逐渐发展为一个规模宏大的南北向堑沟构造,在堑沟中沉积了厚达9600m以上的巨厚沉积物[3]。在这段地质历史时期中,该地槽经历了强烈的印支运动和燕山运动,并伴随有一系列的岩浆侵入和喷溢活动,由于巨厚盖层的存在,含有较多矿质的岩浆水、原生沉积建造水、变质水的混合液被长期封存在巨厚盖层中,这样就为本区矿化提

供了主要矿质来源[3]。

喜马拉雅运动使兰坪-思茅褶皱带整体抬升,使包括巍山-漾濞断块在内的整个地堑带产生强烈褶皱,在该地堑带中形成了紫金山复式背斜。在长期水平挤压应力作用下,下渗于地层中的雨水通过上部膏岩层形成热卤水,沿断裂和裂隙向地壳深部继续下渗,并与巨厚地层中封存的岩浆水、原生沉积建造水、变质水混合。此期间,一系列浅成和超浅成的斑岩体的侵入,为上述混合液提供了热源和部分成矿物质,并在高温高压下产生不完全的均一化,形成高度矿化的混合热卤水[3]。

这些矿液在长期的挤压应力和深部各种热动力的作用下,沿复式背斜近核部的隐伏深断裂向地壳上部迁移,在运移过程中还不断溶解和萃取围岩中的硫和少量金属元素。但这些以硫及氯的络合物存在于矿液中的金属元素经远距离迁移到含金破碎带时,由于物化条件的改变,金开始沉淀,自然金与同时或稍早形成的粗粒黄铁矿及石英在破碎带中沿裂隙以充填为主富集成矿。而As则部分沉淀,部分向围岩扩散,形成砷的远矿晕。

矿化中期,由于持续的变形作用和受力的不均衡和间断性,致使破碎带东侧形成由西向东的强张滑脱,含金破碎带上盘下滑,破碎带由半封闭状态转化为开放状态,但由于破碎带上、下盘的岩性为砂泥岩互层,具有良好的隔挡作用,使破碎带成为自成体系热夜活动区间。本阶段成矿温度为190°C~250℃,fo2虽继续增大,但仍处于还原环境。压力的下降,使大量向上运移的矿液与围岩产生较广泛的置换反应,矿化方式由以充填为主转化为以交代为主,伴随黄铁矿、石英、白云石和自然金的沉淀,微量元素As、Sb、Hg、Cu、Pb、Zn也以硫化物的单矿物沉淀,形成了区内的第二阶段矿化,即黄铁矿(脉状)-石英-白云石-多金属硫化物-自然金阶段。由于压力的减小,温度的降低,黄铁矿结晶速度加快,故粒度较早期为小[3]。

上述两个主要矿化阶段的叠加,构成了扎村金矿床。矿化晚期,破碎带再度经历了先挤压,后滑脱,使破碎带规模进一步扩大。由于构造环境的改变,雨水的大量渗入,导致了矿液的性质由含矿质丰富的高浓度热卤水逐渐转化为含矿质较少的以大气降水为主的 常温地下水。这一阶段金矿化由微弱直至消失,蚀变类型为:玉髓石英-方解石-微粒浸染状黄铁矿[3]。

4 结论

含金破碎带内各构造演化阶段的特征虽然各异,但与之对应的各矿化阶段形成的矿物与元素组合仍具有相似的特征,即均以自然金+黄铁矿+白云石+石英为最主要、最基本的组合形式[3]。因此,矿床成因类型为构造破碎带控矿的深远源运移的中-低温混合热液型金矿床。