西澳平贾拉造山带中元古代-早古生代地质事件及其与东南极雷纳造山带地质事件对比

2021-07-23于世航陈龙耀刘晓春

于世航 陈龙耀 刘晓春

(1中国地质科学院地质力学研究所, 北京 100081;2北京大学地球与空间科学学院, 北京 100871;3自然资源部古地磁与古构造重建重点实验室, 北京 100081)

提要 澳大利亚西缘的平贾拉造山带遭受了格林维尔期和泛非期两期高级构造热事件的影响, 其构造演化过程与罗迪尼亚超大陆的聚散和冈瓦纳超大陆的拼合密切相关。本文系统总结和评述了平贾拉造山带在中元古代-早古生代期间经历的三期主要地质事件及其构造意义, 并与东南极雷纳造山带的地质事件进行了对比研究。平贾拉造山带中记录的三期主要地质事件包括: (1)中元古代晚期岩浆/变质事件(1090—1020 Ma),与全球格林维尔期造山作用有关, 但对其详细的构造含义争议较大; (2)新元古代中期岩浆事件(780—660 Ma),具有伸展/裂谷岩浆作用特征, 可能与罗迪尼亚超大陆的裂解有关; (3)新元古代晚期-早古生代(即泛非期)岩浆/变质事件(540—520 Ma), 与东冈瓦纳大陆的聚合有关。地质对比研究表明, 平贾拉造山带与东南极雷纳造山带所记录的中-新元古代地质事件存在明显的差别, 两者不能连成一个统一的格林维尔期造山带。平贾拉造山带与普里兹湾地区的雷纳造山带部分(即普里兹造山带)都遭受到新元古代晚期-早古生代构造热事件的强烈改造, 两者可能存在内在的联系。但是, 普里兹湾地区新元古代中期岩浆事件的缺失表明两者可能还不能直接相连。因此, 关于西澳平贾拉造山带向东南极的延伸问题尚存争议, 这也是今后需要进一步研究的方向。

0 引言

西澳平贾拉造山带(Pinjarra Orogen)经历并保存了一系列中元古代-早古生代的地质事件,主要包括中元古代晚期(格林维尔期)岩浆/变质事件、新元古代中期岩浆事件和新元古代晚期-早古生代(泛非期)岩浆/变质事件, 这些地质事件与地球过去罗迪尼亚和冈瓦纳超大陆(古陆)的聚散过程密切相关[1-10]。由于这些不同时期构造事件的存在, 造成在平贾拉造山带的时代和性质等方面存在较大的争议。一种观点认为, 平贾拉造山带是一条格林维尔期的造山带, 其中新元古代晚期-早古生代的构造事件是后期叠加改造的结果[3-4,8,11]。另一种观点则认为, 平贾拉造山带代表了一条泛非期碰撞缝合带, 其中时代为中元古代的部分为外来物质, 后期构造事件造成了这些不同时代物质的拼合[7,12-15]。

东南极雷纳造山带(Rayner Orogen)从恩德比地(Enderby Land)向东延伸到玛丽皇后地(Queen Mary Land), 长度超过2 000 km, 是一条格林维尔期的碰撞造山带, 记录了印度与东南极陆块间的增生-碰撞过程, 随后又不同程度地受到泛非期造山事件的影响[7,16-17]。显然, 西澳平贾拉造山带和东南极雷纳造山带均经历了格林维尔期和泛非期构造热事件的影响, 可能具有一定的内在联系[4,7,11]。Fitzsimons[7,13]提出平贾拉造山带可延伸至东南极陆块受泛非期构造热事件强烈改造的雷纳造山带部分, 即埃默里冰架东缘-普里兹湾地区(eastern Amery Ice Shelf-Prydz Bay area)(图1, 造山带可能延伸方向1), 是东冈瓦纳陆块中印度-南极陆块和澳大利亚-南极陆块聚合的产物。最近, 一些学者则认为印度-南极陆块与澳大利亚-南极陆块泛非期碰撞边界可能沿~94 °E米尔尼断裂(Mirny Fault)展布[18-19](图1, 造山带可能延伸方向2), 平贾拉造山带可能并不是沿着普里兹湾地区向南极延伸。因此,厘清西澳平贾拉造山带与东南极雷纳造山带的相互关系, 对于探索西澳和东南极陆块在罗迪尼亚和冈瓦纳超大陆中的相对位置具有重要意义。本文较为详细地评述了平贾拉造山带记录的中元古代-早古生代地质事件的最新研究进展, 并通过与东南极雷纳造山带进行对比来探索两者之间的地质联系。

图1 ~500 Ma东冈瓦纳重建中大印度、澳大利亚、东南极的相对位置简图及平贾拉造山带可能的延伸方向(据Fitzsimons[7],Daczko等[18], Mulder等[19]修改)Fig.1.Relative position of Great India, Australia, East Antarctica in the reconstruction of East Gondwana at ~500 Ma and potential pathways for the Pinjarra Orogen across East Antarctica (modified after Fitzsimons[7], Daczko et al[18], Mulder et al[19])

1 区域地质背景

平贾拉造山带位于西澳大利亚州的西海岸,近南北向展布于伊尔冈克拉通(Yilgarn Craton)和阿尔巴尼-弗雷泽造山带(Albany-Fraser Orogen)的西侧, 长度超过1000 km, 并与后两者以达令断裂(Darling Fault)相隔(图2)。该造山带的前寒武纪结晶基底出露十分有限, 大部分都被埋藏在与之相邻的显生宙的珀斯盆地(Perth Basin)和南卡纳佛龙盆地(Southern Carnarvon Basin)之下, 由北向南出露的前寒武纪结晶基底依次为北安普顿杂岩(Northampton Complex)、穆林格拉杂岩(Mullingarra Complex)和卢因杂岩(Leeuwin Complex,一译为“勒文杂岩”[20])。珀斯盆地的石油钻井岩芯资料表明, 珀斯盆地之下含有与北安普顿杂岩、卢因杂岩相类似的中元古代晚期的基底岩石[21-22]。

图2 a)西澳大利亚主要大地构造单元(据Cawood和Korsch[23]修改); b)西澳大利亚平贾拉造山带及其邻区地质简图(据Janssen等[15]修改).AFO: 阿尔巴尼-弗雷泽造山带; CO: 南回归线造山带; PC: 皮尔巴拉克拉通; PO: 平贾拉造山带; YC: 伊尔冈克拉通Fig.2.a) Major tectonic units of West Australia (modified after Cawood and Korsch[23]); b) Geological sketch map of the Pinjarra Orogen and surrounding areas, West Australia (modified after Janssen et al[15]).AFO: Albany-Fraser Orogen; CO:Capricorn Orogen; PC: Pilbara Craton; PO: Pinjarra Orogen; YC: Yilgarn Craton

北安普顿杂岩位于珀斯以北300~400 km处,出露面积超过3000 km2, 是平贾拉造山带中最北侧的结晶基底。该杂岩与周缘珀斯盆地和南卡纳佛龙盆地以多条断裂为界, 包括西北侧的哈达布特断裂(Hardbut Fault)、东北侧的扬迪断裂(Yandi Fault)和西南侧的杰拉尔顿断裂(Geraldton Fault)[24](图2b)。北安普顿杂岩以经历麻粒岩相变质的副片麻岩为主, 混合岩化的黑云母-石榴石-石英-长石片麻岩是其主要的岩石类型, 夹有透镜状的镁铁质麻粒岩、花岗岩脉和伟晶岩脉[3,8,25]。此外, 中元古代晚期(1090—1070 Ma)的花岗岩体和NNE-SSW向新元古代中期的辉绿岩墙侵入其中[3]。基于岩石组合和残存的沉积构造的研究,Byrne[26]认为副片麻岩的原岩沉积在陆内裂谷环境。然而, Ksienzyk等[8]认为副片麻岩原岩也可能沉积在弧后盆地环境。锆石U-Pb年代学研究表明,副片麻岩碎屑锆石年龄范围为2040—1150 Ma, 两个主要的年龄峰值为1900—1600 Ma和1400—1150 Ma, 这一年龄谱图与阿尔巴尼-弗雷泽造山带的主体时代吻合, 说明阿尔巴尼-弗雷泽造山带可能是其碎屑物质的主要来源[3,8]。最年轻的碎屑锆石年龄和麻粒岩相变质的年龄将副片麻岩原岩的沉积时代限定为1150—1090 Ma[3,8]。值得注意的是, 尽管北安普顿杂岩毗邻太古宙伊尔冈克拉通, 但是其主体的副片麻岩中没有发现太古宙年龄的碎屑锆石[3,15,27]。

穆林格拉杂岩位于北安普顿杂岩的东南侧,地表呈长约60 km的狭窄条带状展布, 东侧以达令断裂为界, 西侧以乌尔拉断裂(Urella Fault)为界, 与周缘珀斯盆地北部分隔开来(图2b)。该杂岩的岩石组成和碎屑锆石年龄谱图与北安普顿杂岩具有相似的特征, 表明两者具有相似的源区及性质[3,27]。然而, 北安普顿杂岩中侵入的中元古代晚期的花岗岩体和新元古代中期的辉绿岩墙在穆林格拉杂岩中并没有被发现, 这可能与穆林格拉杂岩中稀疏的露头状况有关, 而并不是代表两者之间存在明显的差别[15,21]。相较于北安普顿杂岩经历了麻粒岩相变质作用, 穆林格拉杂岩仅经历了角闪岩相变质[3,27-29]。此外, 穆林格拉杂岩中未变质的二长花岗岩的侵位时代为(2181±10) Ma, 是目前整个平贾拉造山带报道的最古老的岩石年龄, 其与副片麻岩的野外接触关系为断层接触[27]。

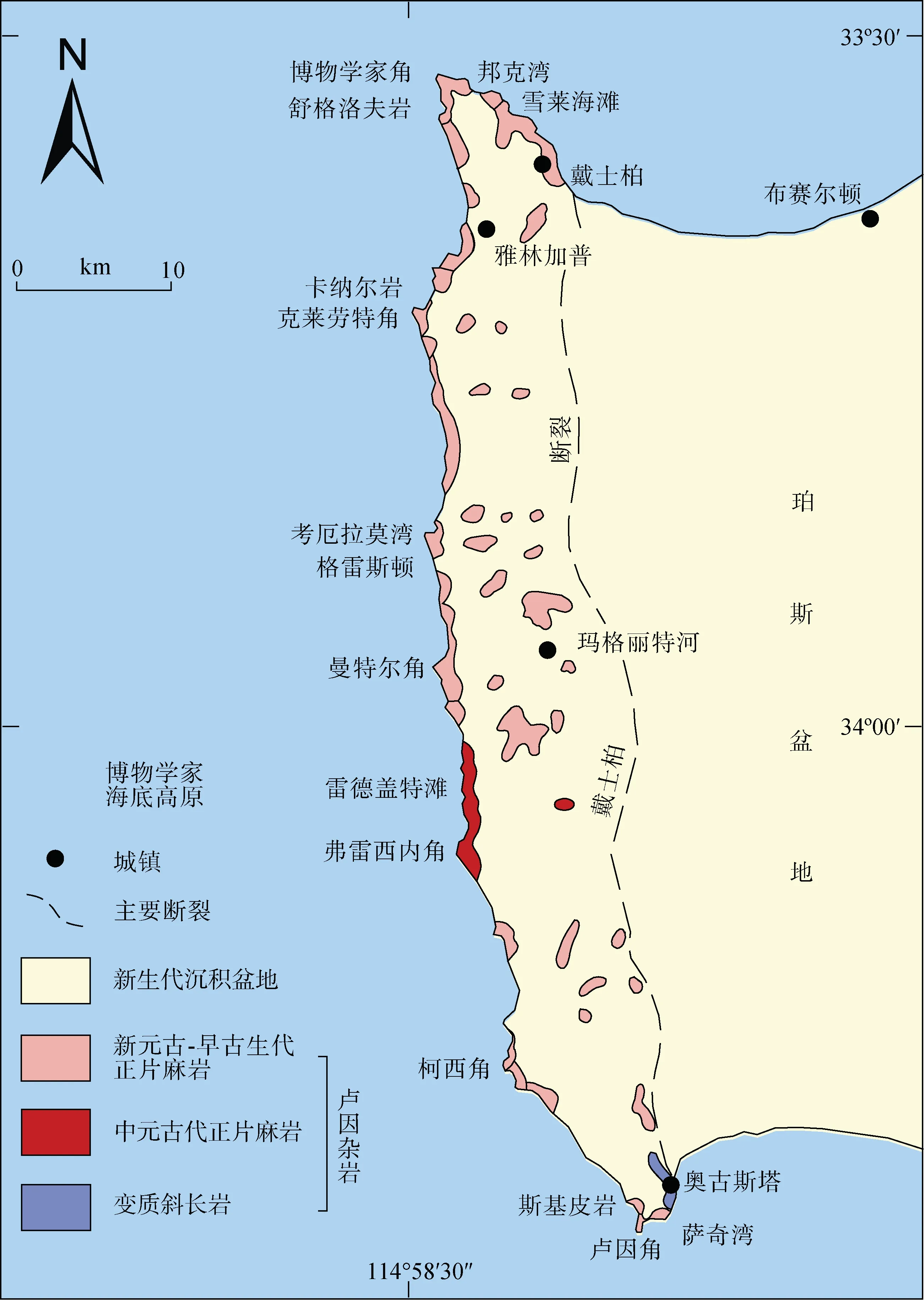

卢因杂岩位于珀斯南侧的200 km处, 也是平贾拉造山带中出露的最南侧的前寒武纪结晶基底(图2b)。该杂岩西临印度洋, 东侧以戴士柏断裂(Dunsborough Fault)为界与显生宙珀斯盆地分隔开来, 沿着狭长的海岸带呈南北向平行展布于博物学家角(Cape Naturaliste)与卢因角(Cape Leeuwin)之间, 西部海域500 km处的博物学家深海高原(Naturaliste Plateau)被认为是其西向延伸的部分[30](图3)。与北安普顿杂岩和穆林格拉杂岩明显不同的是, 卢因杂岩岩石组成以长英质正片麻岩为主, 伴有斜长岩和层状的镁铁质侵入体, 普遍遭受了高角闪岩相-麻粒岩相变质作用[2]。基于前人的构造、岩石学以及地质年代学研究, 卢因杂岩可以分为北部、中部和南部三个主要的地质单元[15]。北部地质单元主要展布于戴士柏至曼特尔角(Cape Mentelle)一线, 以钾长花岗片麻岩、角闪黑云花岗片麻岩为主。南部地质单元主要展布于柯西角(Cosy Corner)至卢因角一线, 与北部地质单元相似, 以钾长花岗片麻岩、角闪黑云花岗片麻岩为主, 并伴有小型变质斜长岩体出露。南北地质单元出露的长英质正片麻岩原岩时代相似, 均为新元古代-早古生代。中部地质单元主要是指雷德盖特滩(Redgate Beach)附近, 以混合岩化的含石榴子石花岗片麻岩为主, 原岩时代为中元古代晚期。

图3 平贾拉造山带卢因杂岩地质简图(据Wilde和Murphy[2]修改)Fig.3.Geological sketch map of the Leeuwin Complex in the Pinjarra Orogen (modified after Wilde and Murphy[2])

2 中元古代晚期地质事件

平贾拉造山带中的北安普顿杂岩和卢因杂岩均记录了中元古代晚期岩浆-变质事件(表1)。北侧北安普顿杂岩东缘有S型的斑状花岗岩基和一些零星散布的不规则小岩体侵入, 侵位年龄为1090—1070 Ma[3]。南侧卢因杂岩中中元古代晚期岩浆事件则主要记录在中部一带。Wilde和Nelson[31]最早在卢因杂岩中部雷德盖特滩(Redgate Beach)识别出中元古代晚期的岩浆事件,在石榴子石花岗质片麻岩获得了两个原岩侵位年龄(1091±8)Ma和(1091±17)Ma。最近, Arnoldi[10]在该地区运用SHRIMP锆石U-Pb定年方法同样也获得了(1095±11)Ma的原岩侵位年龄。此外,Bodorkos等[22]在北珀斯盆地和南珀斯盆地的钻井岩芯的长英质正片麻岩样品中分别获得了(1092 ± 27) Ma和(1076 ± 35) Ma的原岩年龄。Halpin等[32]在博物学家深海高原的泛非期正片麻岩中获得了约1230—1190 Ma的原岩侵位年龄,由此认为博物学家深海高原是卢因杂岩向西侧印度洋的延伸部分。前人对这期岩浆事件的岩石成因、构造环境等一直没有展开深入研究, 少数研究资料显示其具有同碰撞花岗岩的性质[5]。

中元古代晚期变质事件稍滞后于岩浆事件, 却影响了整个平贾拉造山带(表1)。北安普顿杂岩和穆林格拉杂岩中格林维尔期变质作用的发现最早来源于北安普顿杂岩Rb-Sr白云母年龄1000 Ma、Rb-Sr全岩等时线年龄(1040 ± 50)Ma和穆林格拉杂岩Rb-Sr白云母年龄1120 Ma[1,33]。进一步的SHRIMP锆石U-Pb定年在北安普顿杂岩和穆林格拉杂岩副片麻岩中分别获得了(1079 ± 3) Ma和(1079 ± 32) Ma的变质年龄, 证实了格林维尔期变质事件在两地的存在[3,27]。同时, Bruguier等[3]在北安普顿杂岩伟晶岩脉样品中还获得了(989±2) Ma的侵位年龄, 这被认为是格林维尔期变质幕结束的表现。Ksienzyk等[8]对北安普顿副片麻岩中的碎屑锆石的变质增生边和变质成因独居石进行了系统的定年, 得到其变质时代为1090—1020 Ma。最近, 在卢因杂岩中部的中元古代地体中也发现了中元古代晚期变质事件的记录, 雷德盖特滩中1095 Ma花岗质正片麻岩中发现(1082±18)Ma的变质增生边[10]。关于这一期高级变质作用的P-T条件, 前人做了初步的限定。Kriegsman和Hensen[34]估算北安普顿杂岩中副片麻岩变质P-T条件为850 ℃、6 kbar, Cobb[27]估算穆林格拉杂岩中副片麻岩变质P-T条件为670 °C、6 kbar。

平贾拉造山带中元古代晚期岩浆-变质事件的性质一直备受争议, 主要存在以下两方面的争论。第一方面的争论是: 中元古代地体或中元古代地质事件是原地形成的, 还是外来的?一种观点认为中元古代地体或事件形成于现今原地位置,即平贾拉造山带是一条典型的格林维尔期的造山带并在泛非期遭受后期活化[2-3,8,11]; 另一种观点则认为中元古代的物质是外来的, 是在新元古代-早古生代碰撞造山时期沿着走滑断层就位到现今位置[7]。第二方面的争论是: 平贾拉造山带如果是一条典型的格林维尔期的造山带, 那么这一造山带是哪一陆块与西澳西缘碰撞的产物?早期的研究认为是大印度与西澳西缘碰撞形成, 然而古地磁资料不支持两者在泛非期以前就连接在一起[35-37]; 另一种观点则认为是非洲卡拉哈里克拉通(Kalahari Craton)与西澳碰撞缝合的产物[36],但也有一些学者不支持这一假设, 他们认为与西澳碰撞的克拉通是一个未知的陆块[8,38-39]。此外, 一些学者还提出了另外一种观点, 平贾拉造山带可能是西澳与小的大陆残片或是岛弧碰撞所致, 而不是与上述这些已知的较大的克拉通碰撞的产物[8,11]。

3 新元古代中期地质事件

平贾拉造山带中新元古代中期岩浆事件目前仅在北安普顿杂岩和卢因杂岩有报道(表1), 后者集中在其北部和南部地区。北安普顿杂岩中后期侵位了一系列北东走向的辉绿岩脉, K-Ar法获得的侵位年龄为~750 Ma, 但其岩石成因和构造属性有待进一步研究[40]。前人在卢因杂岩的北部博物学家角至雅林加普(Yallingup)一线和南部柯西角(Cosy Corner)至卢因角一线的花岗质片麻岩样品中分别获得了757—702 Ma和779—668 Ma的锆石核部年龄, 表明两地的岩浆侵位时代均为新元古代中期[6,10,31]。这些新元古代中期的岩浆岩SiO2的含量一般为66.23%~77.06%, 总体表现为高硅、富碱、富钾(K2O/Na2O>1)以及相对较低的CaO (<2.77%)和MgO含量(<0.49%)[2]。在花岗质岩石的Q-A-P标准矿物图解中, 这些长英质片麻岩绝大部分落入了碱性长石花岗岩和正长花岗岩的范围[2,4]。Collins和Fitzsimons[5]总结前人的地质年代学和地球化学数据, 指出原岩年龄为800—650 Ma的正片麻岩在不同花岗岩构造判别图解中分别落入了A型花岗岩和板内花岗岩的范围。这一年龄范围与西澳西北部的穆丁威尔岩墙群(Mundine Well Dyke Swarm)侵位年龄(755±3) Ma近乎一致, 暗示了两者在成因上的相似性; 而研究表明穆丁威尔岩墙群则是罗迪尼亚超大陆裂解下的产物[4-6,41]。

此外, 卢因杂岩最南端的奥古斯塔(Augusta)地区出露一套变质斜长岩体, 称为奥古斯塔斜长岩杂岩体(Augusta Anorthosite Complex)[2,15,31,42]。该斜长岩体侵位年龄一直以来都未被报道, 目前仅M.T.McCulloch曾在此获得了未正式发表的锆石SHRIMP U-Pb年龄700 Ma[43]。Wilde[4]认为卢因杂岩中新元古代中期高温A型花岗质岩浆(超过900 °C)产生于裂谷环境, 并推测卢因南部的斜长岩体可能与地幔柱活动有关。

4 新元古代晚期-早古生代地质事件

从已报道的年龄数据来看, 平贾拉造山带南端的卢因杂岩还经历了新元古代晚期-早古生代岩浆事件, 包括前人在北部戴士柏、中部考厄拉莫湾(Cowaramup Bay)的花岗质片麻岩和花岗岩脉获得的原岩侵位年龄540—524 Ma[5,31]。但是, 这一期岩浆事件产生的构造环境目前还没有确定[5]。此外, 有学者认为卢因杂岩中的镁铁质岩脉也是这期岩浆事件的产物。Simons[44]在卢因杂岩北部雪莱海滩(Shelley Beach)的角闪石二辉麻粒岩样品中获得了(536±21)Ma的SHRIMP锆石U-Pb年龄,代表了其原岩侵位年龄。然而, 该年龄数据也有可能只代表了卢因北部地区泛非期变质作用发生的时间下限[15]。Wilde和Murphy[2]对其有限的地球化学研究表明, 其原岩应属于板内玄武岩的构造环境。

平贾拉造山带中的北安普顿杂岩和卢因杂岩都有泛非期变质年龄的报道(表1)。Markwitz等[9]在北安普顿杂岩副片麻岩样品的锆石中获得了(526±12)Ma的变质增生边部年龄, 证实了泛非期变质事件的存在。前人报道的卢因杂岩中元古代晚期、新元古代中期岩浆锆石的变质增生边部年龄集中在~532—521 Ma[5-6,10,31]。Beslier[45]在博物学家深海高原也报道了3个40Ar/39Ar年代学数据, 其中两个角闪石年龄分别为(508±1)Ma和(494±1)Ma, 黑云母年龄为(508±1)Ma。尽管平贾拉造山带中部的穆林格拉杂岩目前暂无泛非期变质年龄的报道, 但造山带北部的北安普顿杂岩、南部卢因杂岩均有泛非期变质事件的存在, 这揭示了整个平贾拉造山带应该均遭受了泛非期变质作用的影响[9]。目前, 对平贾拉造山带泛非期高级变质作用的P-T条件尚未得到很好的限定。Wilde和Murphy[2]对取自卢因杂岩北部遭受麻粒岩相变质的镁铁质岩脉样品, 运用二辉石温度计获得了约690 °C的变质温度, 并推测其变质压力应为低压条件(5 kbar)。然而, 这与笔者在野外和镜下观察到的基性麻粒岩中保存的“白眼圈”减压结构相矛盾。因此, 卢因杂岩或是整个平贾拉造山带泛非期变质P-T条件急需用现代的变质岩石学方法加以精确限定。此外, 这一泛非期变质事件还影响了伊尔冈克拉通的西缘和北安普顿杂岩中的辉绿岩脉[40]。

表1 平贾拉造山带同位素年代学统计Table 1 Summary of previous isotopic chronology from the Pinjarra Orogen

5 与东南极雷纳造山带对比

5.1 雷纳造山带地质概况

东南极地盾一般划分为面向非洲、印度洋以及澳大利亚三个扇区(图4a), 相应的区域分别具有非洲、印度和澳大利亚的大地构造属性[7,11,46]。面向印度洋扇区构造域的展布范围从西部恩德比地的阿拉舍耶夫湾(Alasheyev Bight)一直延伸到东部玛丽皇后地的登曼冰川(Denman Glacier), 基岩露头主要出露于该构造域西部, 即内皮尔山(Napier Mountains)、查尔斯王子山(Prince Charles Mountains)和普里兹湾, 东部内陆除布朗山(Mount Brown)和威廉二世地(Wilhelm II Land)海岸出露的几个小露头外, 几乎全部被冰雪覆盖。内皮尔山-查尔斯王子山-普里兹湾区域主要是由五个太古宙/古元古代克拉通陆块、一个中元古代费舍尔地体(Fisher Terrane)和一个中-新元古代雷纳杂岩(Rayner Complex)构成(图4b)。雷纳造山带以区域麻粒岩相变质作用并伴随大规模的紫苏花岗质和花岗质岩浆侵入为特征, 时代为~1000—900 Ma, 代表了印度与东南极间格林维尔期的碰撞缝合带[47-49]。该造山带主要出露在莫森海岸-北查尔斯王子山地区(Mawson Coast-Northern Prince Charles Mountains)、埃默里冰架东缘-普里兹湾以及布朗山地区, 主要组成岩石为麻粒岩相变质镁铁质-长英质正片麻岩和少量变沉积岩, 伴有大量紫苏花岗岩和花岗岩侵位[17,50-51]。莫森海岸-北查尔斯王子山地区和布朗山地区格林维尔期构造热事件占主导地位, 泛非期高级变质事件的叠加较弱[47-49,52-53]。相比较而言, 埃默里冰架东缘-普里兹湾地区的雷纳造山带遭受了泛非期高级变质事件(~550—500 Ma)的强烈改造, 这一被改造的雷纳造山带部分被称之为普里兹造山带[16,54-58]。

图4 a)东南极大陆面向印度洋区域在~500 Ma冈瓦纳超大陆重建中的位置(据Fitzsimons[7],Mikhalsky等[59],Liu等[60]修改); b)东南极区域印度-南极陆块、澳大利亚-南极陆块大地构造简图(据Daczko等[18],Mulder等[19]修改)Fig.4.a) Location of the Indian Ocean sector of East Antarctica in the reconstruction of Gondwana at ~500 Ma (modified after Fitzsimons[7],Mikhalsky et al[59],Liu et al[60]; b) Indo-Antarctica and Australo-Antarctica tectonic sketch map in East Antarctica (modified after Daczko et al[18], Mulder et al[19])

5.2 中元古代-新元古代早期地质事件对比

雷纳造山带中元古代-新元古代早期地质事件主要包括1490—1020 Ma岩浆事件、1060—900 Ma长久(protracted)或幕式(分别为1060—970 Ma和945—900 Ma)的麻粒岩相变质及同构造-后构造紫苏花岗岩和花岗岩的侵入[51,60-61](表2)。1490—1020 Ma岩浆岩具有大陆岛弧的地球化学特征,代表了印度-东南极格林维尔期碰撞之前活动大陆边缘的增生的产物[60,62-63]。麻粒岩相变质的P-T条件主体为中低压麻粒岩相(800~900 °C、0.5~0.8 GPa), 在埃默里冰架东缘-普里兹湾地区也有相对较高P-T条件的报道(850~980 °C、0.8~1.0 GPa)[64-70]。在P-T演化轨迹上, 多数都具有近等压冷却的逆时针演化轨迹[50,71-75], 但也有少量顺时针演化轨迹的报道[76]。同时, 这期格林维尔期变质幕还伴有1000—955 Ma的紫苏花岗岩和花岗岩侵位[47-48,50,61,77-78]。这一长久或幕式的麻粒岩相变质及其P-T演化轨迹对应了印度-东南极间格林维尔期碰撞拼合的过程[17,51]。

与雷纳造山带相比, 平贾拉造山带麻粒岩相变质的时限为1090—1020 Ma, 同构造-后构造岩浆作用发生在1095—989 Ma[3,8,10,22,27,31-32,34](表2),表明其碰撞造山的时间明显较早。同时, 目前在平贾拉造山带中也并未发现1090 Ma以前的岛弧岩浆作用。在麻粒岩相变质条件上, 平贾拉造山带格林维尔期变质的P-T条件为850 °C、0.6 GPa,与雷纳造山带主体的变质条件相当, 但在平贾拉造山带并未发现压力更高的P-T条件[34]。前面已经提及, 对于平贾拉造山带中元古代晚期地质事件的性质存在两种不同的认识, 如果将平贾拉造山带视为一条格林维尔期的造山带, 其年代学图谱以及地质事件序列与东南极雷纳造山带存在明显的差别, 因此, 现有的证据不足以支撑将平贾拉造山带和雷纳造山带连成一个统一的格林维尔期造山带。现在普遍接受的超大陆重建模型中, 印度和东南极西部通过雷纳造山作用在格林维尔期拼合在一起, 而印度与澳大利亚在泛非期之前并没有连在一起[7,16,35-36], 如果将平贾拉造山带与雷纳造山带连在一起明显与这一共识相矛盾。此外, 平贾拉造山带北安普顿杂岩和穆林格拉杂岩中副片麻岩的碎屑物质主要来源于南部的阿尔巴尼-弗雷泽造山带, 这一事实也支持印度与澳大利亚在格林维尔期并没有碰撞相连[3,8]。

表2 西澳平贾拉造山带与东南极雷纳造山带地质事件对比表Table 2 Geological events correlation between the Rayner Orogen and Pinjarra Orogen

5.3 泛非期变质事件对比

雷纳造山带不同的部位遭受了泛非期高级构造热事件不同程度的改造, 其中改造最强烈的地区为埃默里冰架东缘-普里兹湾, 北查尔斯王子山和布朗山为弱变质叠加地区。埃默里冰架东缘-普里兹湾地区石榴石-全岩Sm-Nd同位素定年、深熔淡色岩和同构造花岗岩的锆石U-Pb定年以及独居石U-Pb定年限定泛非期变质作用的发生时代为~530—500 Ma[56-57,61,79-80]。泛非期变质作用仅达到了中低压麻粒岩相条件(760~860 °C、0.6~0.7 GPa), 并具有近等温降压顺时针演化的P-T轨迹[81-83], 局部地区也得到了相对高温和高压的P-T条件(850~950 °C、0.8~1.0 GPa)[84-85]。与此同时, 该区泛非期变质伴随有挤压-伸展变形及紫苏花岗岩和花岗岩的侵位, 代表了一个完整的造山旋回[56,80,86-88]。

与雷纳造山带相比, 平贾拉造山带也遭受了泛非期构造热事件的强烈改造, 发育相似的泛非期区域变质作用以及同构造-后构造的花岗岩的侵位(540—520 Ma)[2,5-6,9-10,31,44-45](表2)。如前所述, 现阶段对平贾拉造山带中泛非期变质的P-T条件的限定不够充分, 仅利用二辉石温度计得到了一个相对较低的温压条件(690 °C、0.5 GPa)[2]。通过我们的野外调查发现卢因杂岩中镁铁质麻粒岩发育典型的“白眼圈”减压结构, 由此推测其峰期变质条件和演化轨迹很可能与埃默里冰架东缘-普里兹湾地区的泛非期变质作用相当。

上述对比研究表明, 平贾拉造山带与被泛非期变质事件强烈改造的雷纳造山带(即普里兹造山带)具有相似的泛非期变质时代、变质温压条件以及同构造-后构造岩浆作用, 两者可能存在一定的联系。Fitzsimons[7]指出登曼冰川和埃默里冰架东缘-普里兹湾地区的普里兹造山带可能是西澳平贾拉造山带向南极大陆的延伸部分(图1, 造山带可能延伸方向1)。两者一同构成东冈瓦纳大陆中印度-南极陆块与澳大利亚-南极陆块间的碰撞缝合带[7,14,57,82-83]。最近, 一些学者通过对东南极和澳大利亚近海沉积物碎屑锆石和前苏联和平站(Mirny Station)附近基岩长石和近海沉积物碎屑长石Pb同位素的研究, 并结合地球物理资料,提出印度-南极陆块和澳大利亚-南极陆块碰撞缝合边界在东南极应该沿着~94°E米尔尼断裂展布[18-19](图4b)。实际上, 平贾拉造山带中新元古代中期(800—660 Ma)的岩浆事件在东南极普里兹造山带中并不存在, 这种差别也表明平贾拉造山带与普里兹造山带即便是同属于一条巨型造山带, 两者也不能直接相连。因此, 关于印度-南极陆块与澳大利亚-南极陆块的碰撞缝合的位置(特别是其在东南极的位置)仍存在很大的不确定性, 这也是今后需要进一步研究的方向。

6 结论

1.西澳平贾拉造山带经历了三期主要地质事件, 分别是中元古代晚期(1090—1020 Ma)岩浆/变质事件、新元古代中期(780—660 Ma)岩浆事件和新元古代晚期-早古生代(即泛非期, 540—520 Ma)岩浆/变质事件。

2.平贾拉造山带与东南极雷纳造山带均记录了格林维尔期造山事件。然而, 两者在碎屑物质来源、岩浆作用时间、岩浆作用类型、变质作用时代和P-T条件等均存在一定的差异, 表明两者并不能连成一条统一的格林维尔期造山带。

3.平贾拉造山带与被泛非期变质事件强烈改造的雷纳造山带具有相似的泛非期变质时代、变质温压条件以及同构造-后构造岩浆作用, 表明两者存在一定的联系。但是, 雷纳造山带中新元古代中期岩浆事件的缺乏表明两者可能还不能直接相连。因此, 有关平贾拉造山带向南极大陆的延伸方向将是今后需要进一步研究的方向。

致谢在论文写作中王伟副研究员、郑光高博士给予了有益的建议和帮助。两位匿名审稿专家提出了宝贵的修改意见和建议。在此一并表示感谢。