矿山废弃地生态恢复与可持续发展研究

2021-07-22廖正家

廖正家

(广东省大宝山矿业有限公司,广东 韶关 512000)

1 项目概述

新山片区历史遗留矿山生态恢复治理工程(一期)的地理位置,位于大宝山矿露天采矿场东南侧、白石坳南部,行政上归属于曲江区沙溪镇与翁源县铁龙镇管辖,其红线范围面积为191974.54 m2(投影面积)。由于大范围的露天开采和不规范的民采,对地表造成了强烈的扰动和破坏,使得大宝山矿区山体破碎、植被毁坏殆尽,造成了严重的土壤侵蚀问题。非法民采矿窿乱挖乱采排放的废土、石和低品级的矿石,使外排废水污染因子的数量和浓度大大增加,极大缩短了拦泥库的服务年限。暴雨期水土流失十分严重。酸性废水在排土场等多处产生并沿沟道泄流至李屋拦泥库,造成下游土壤环境质量受到严重影响。

2 大宝山矿区新山片区废弃地现状

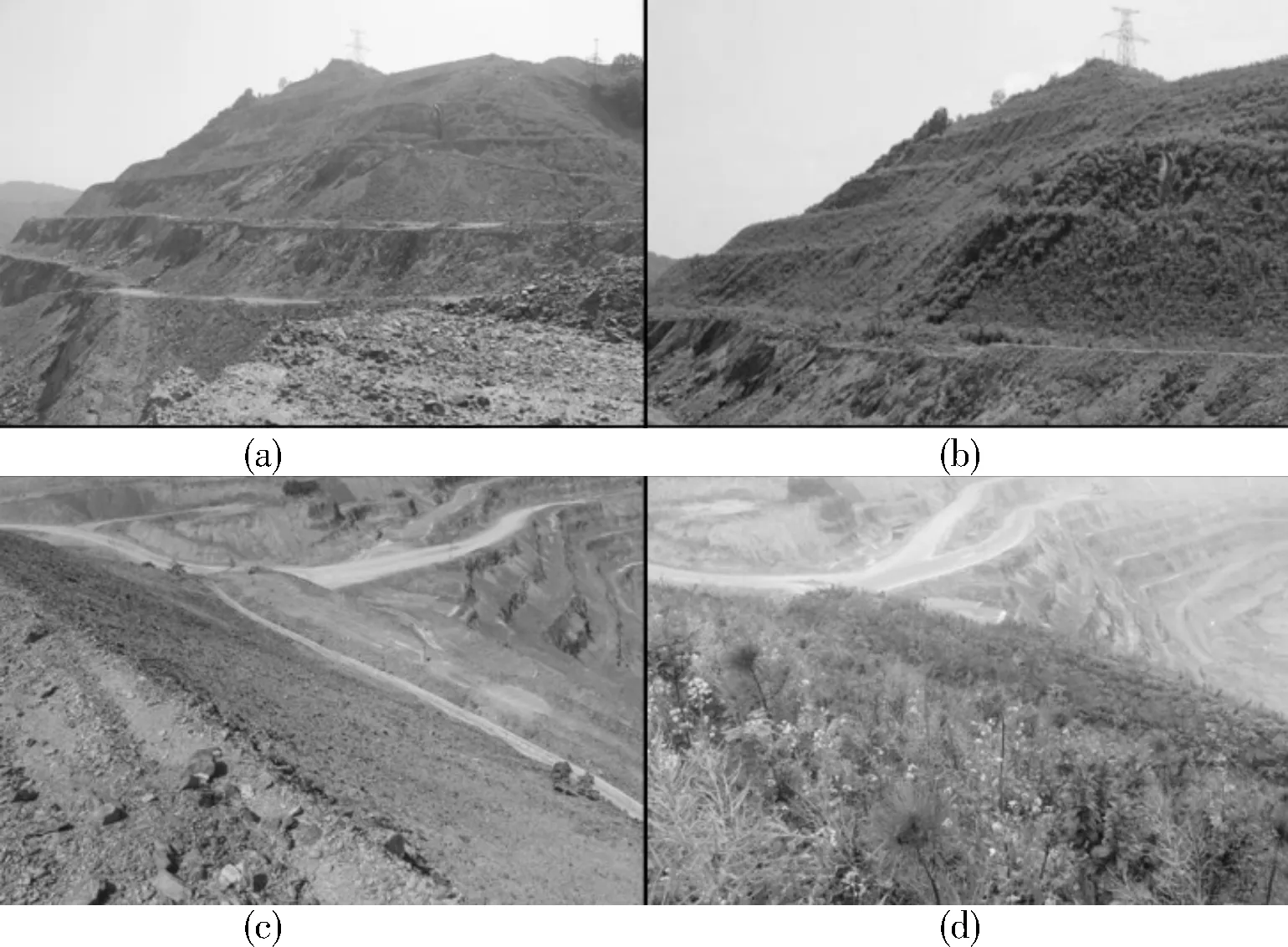

新山片区民采和民选产生的大量废土、废石、边坡矿和铅锌尾矿都排入了当时李屋拦泥库库区范围内,含重金属超标的酸性废水长年外排下游李屋溪汇入矾洞水,并对下游横石水水质产生了较大的影响。通过对新山片区区域现场进行详细地实地勘察,治理区域内边坡以人工挖方边坡与自然山坡为主,场地内两处因挖方形成的高陡边坡地形陡峻但已相对稳定,无明显泥石流现象;该治理区域的地下水资源破坏、地形地貌景观破坏、土地资源压占、现状地质灾害等矿山地质环境问题突出,还潜在发生泥石流地质灾害的可能。治理区地形地貌为峰谷地貌,地形陡峻,尖棱状山脊和V字形冲沟相间,山坡坡度15°~45°,局部60°~80°。矿山经历长期开采后,地表植被已基本破坏,原始地形地貌破坏较严重。现场原貌如图1~4所示。

3 大宝山新山片区矿业废弃地基质质地评价

矿山废弃地植被恢复,要依据其立地特征,有针对性地改善土壤营养成分,给植物提供必需的营养物质,才能做到恢复植被和生态环境改善。新山片区废弃地土壤环境质量评价,通过要以区域土壤背景值为参考来评价矿区废弃地养分成分含量。

图1 尖棱状山脊现状

图2 挖方形成的高陡边坡

图3 挖方形成的平台

图4 挖方形成的松方

依据取样样品最大可能代表实际土壤情况的原则,采集深度为0~20 cm,共采集5个混合样品,每个样品由3~5个子样品混合而成,采样量为1 kg左右。土壤样品采集完成后,立即运回实验室,于干燥通风处风干,剔除石头和植物残体,分别过20目和100目筛,贮存在干燥通风处用以后续的理化分析。

采用玻璃电极测定土壤悬浊液中的pH值;NAG-pH的值利用过氧化氢的氧化进行测定的。重金属用微波消解法、离子体发射光谱法进行测定,结果如表1。

表1 新山片区废弃地原始土壤理化数据结果

从表1中数据分析,可以看出,大宝山矿新山片区一期项目区域的土壤表现为较强酸性,高酸化潜力,同时重金属含量如铅、锌、铜、砷均较高,初始土壤条件十分恶劣,远远不能满足植物生长定居所需的基本条件。因此,必须经过一定的基质改良措施和合适的植物物种选择才有可能在项目区域内建立起比较良好、合理的植被系统,从而改善整个项目区域的生态环境质量,为新山片区后期大面积的生态恢复工作提供有效指导。

4 新山片区废弃地生态恢复与可持续技术方法研究

4.1 废弃地生态恢复整体技术方案选择

本文采用国际领先的“原位基质改良+直接植被”生态恢复技术体系,提出用生态学的思想解决新山片历史遗留矿山环境问题。该技术不改变矿业废弃地的地形与土壤结构,无需客土,柔性改良土壤结构,通过调控微生物群落与控制产酸的微生物类群,重建一个人工或半人工的生态系统。通过植物稳定重金属,降低重金属的迁移性,达到环境污染治理的目标,实现源头控制重金属污染,最终形成自然良性循环的生态系统。

4.2 技术原理简介

4.2.1 控制酸化的原理

重金属矿业废弃地的酸化是一个普遍的现象,因为有色金属矿大都含有一定量的黄铁矿,废弃物露天弃置后能迅速产酸。极端酸性不仅对植物有直接的作用,导致植物不能萌发,影响植物的营养吸收,同时也会加剧重金属溶出,导致严重的环境问题。

对于矿业废弃地酸化问题,常用的方法是投放碱性材料,其中石灰由于价格低廉,中和效果良好,在矿山生态修复的土壤改良中得到广泛的应用。这种方式能够有效地解决矿业废弃地的现有酸性,但如果不及时采取其他有效措施控制产酸,废弃地含有的金属硫化物会继续酸化,导致最终石灰效果失效,出现返酸现象。

考虑到矿业废弃地产酸是废弃地含有的金属硫化物在氧气、水和产酸微生物的共同作用下发生的。因此,在添加石灰中和现有酸性的基础上,进一步通过在矿业废弃地表面覆盖专用土壤改良基质形成“耗氧层”,由于改良基质富含各种有机物质,能够通过氧化过程消耗氧气,因而减少矿业废弃地与氧气的接触,在缺乏氧气的情况下,矿业废弃地的产酸过程受到极大地抑制。同时,对土壤产酸微生物群落进行调控,降低产酸微生物在群落中的丰度,增加有益微生物的比例,实现在源头解决废弃地的未来产酸问题。

通过以上措施,现有的酸性和未来的产酸问题都得到了有效解决,从而保证了该技术长期有效的酸化控制效果。

4.2.2 植被恢复的原理

植被系统稳定性如何实现是废弃地生态恢复中一个重要问题。过往有很多项目虽然成功地在极端条件下重建了植被系统,但往往在第二年就发生退化并最终失败,这是没有解决好植被系统稳定性的典型案例。

过往很多项目植被系统退化的原因,其中很重要的一点就是物种过于单一,在遇到一些对这单一物种不利的条件,例如病虫害、不良天气等,该物种就会大面积死亡并导致整个系统的退化。而具有生物多样性的植被系统,某一物种的死亡并不会导致整个系统的退化,因为其他植物物种会顶替该物种的地位和功能,从而保证了系统的稳定性。并且,生物多样性也有利于群落的演替,使得整个植被群落从原生裸地逐渐向高层次不断发展,从而逐步恢复到该区域的原始原貌。综上,必须避免物种单一,实现生物多样性,从而保证重建的植被系统的稳定性。

遵循这一原理,基于对植物重金属耐性机制与耐性物种选择和原生演替的研究成果,根据矿业废弃地的生境情况,充分考虑到生物多样性,提出了植物配置以草本为主,灌木次之,小乔木为辅为原则,并按照不同植物地上地下部分的分层布局,充分利用多层次空间生态位,尽量避免两个植物物种间直接相互竞争,使有限的光、气、热、水、肥等资源得到合理利用,同时又可产生为动物、低等生物生存和生活的适宜生态位,最大限度地减少资源浪费,增加生物产量,从而保证整个植被系统的稳定性(表2)。

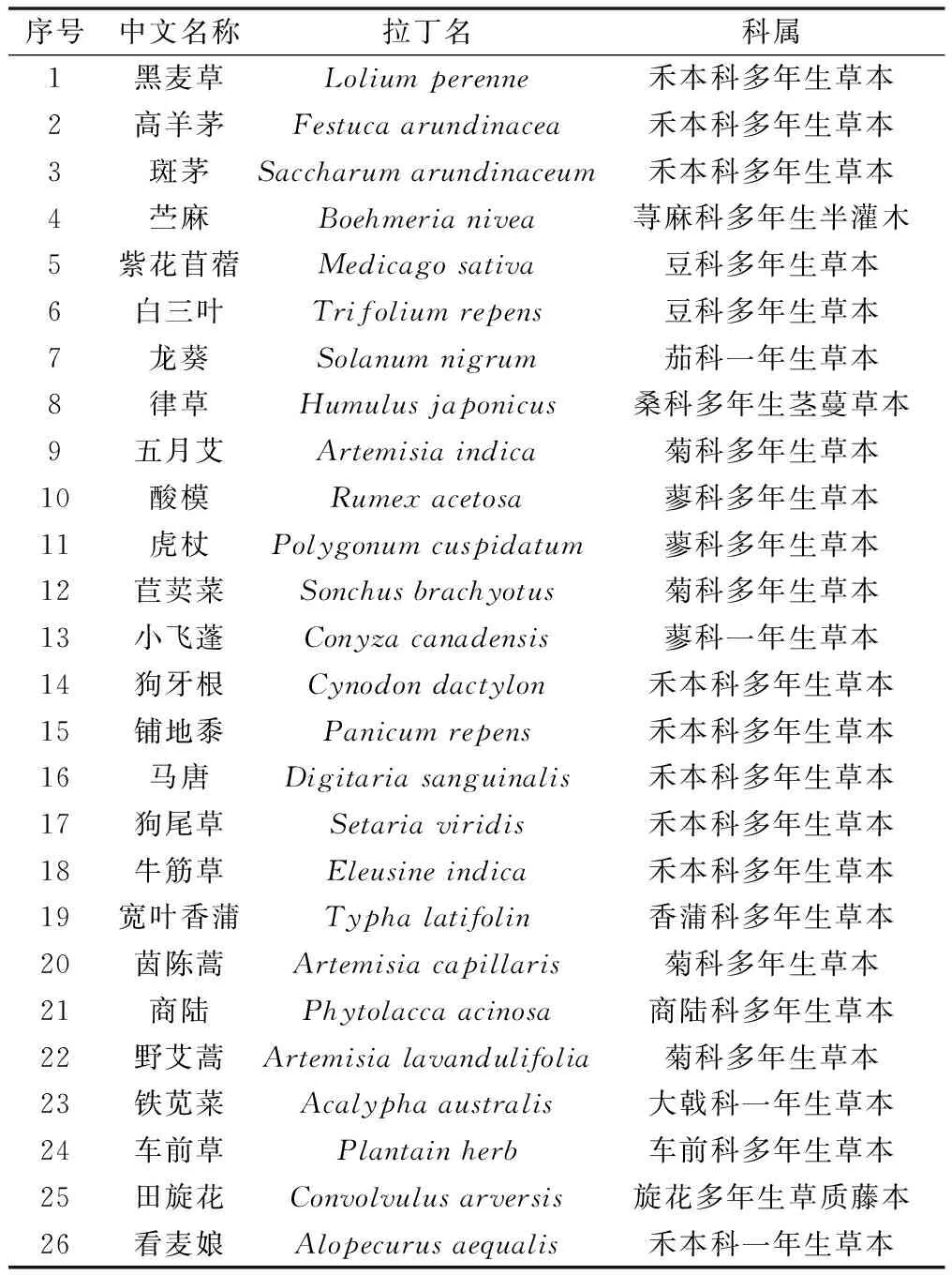

表2 大宝山矿区植物种类汇总

4.2.3 防治重金属污染的原理

土壤中重金属可分为可利用态、潜在可利用态以及不可利用态3种类型。土壤有效态重金属主要是指可利用态的重金属。矿业废弃地造成的重金属污染主要是以含重金属的地表水形式排放迁移,而地表水中重金属主要是来自土壤有效态重金属,两者存在很高的相关性。雨水在流经土壤时会将土壤中的有效态重金属溶出,这是地表水中重金属的主要来源。

通过前面的多项措施控制酸化,提高废弃地土壤pH值,能够有效地降低重金属溶出,从源头降低对周边造成污染的重金属总量。此外,根据以上原理添加的石灰以及其他改良材料,也能够通过拮抗、螯合作用等降低重金属的毒性。最后,通过上面原理建立的稳定存在的植被系统实现长期有效地降低重金属污染。植物稳定主要是指通过耐性植物根系分泌物质来积累和沉淀根际圈重金属,使其失去生物有效性,以减少污染物质的毒害作用。但更重要的是利用植物在污染土壤上的生长来减少污染土壤的风蚀和水蚀,防止重金属向下淋移而污染地下水或向四周扩散进一步污染周围环境。通过前期研究,已选出数10种适宜在金属矿山生长的重金属耐性植物。此外,植物还能通过根际微生物、重金属的酸-碱反应、氧化-还原反应、络合-解离反应、吸附-解吸反应等行为,使重金属的形态发生变化,促进重金属从溶解态向固定态或低毒形态转化,从而进一步降低重金属污染。

4.3 矿山废弃地治理效果

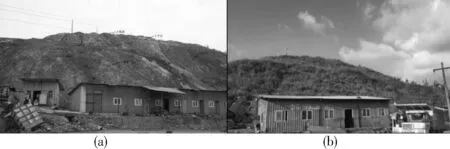

矿山废弃地治理效果见图5、6。

图5 大宝山废弃矿区生态恢复项目实施一年后对比

图6 广东大宝山矿中东部排土场生态治理二年后对比

5 结论

广东省大宝山矿新山片区历史遗留矿山生态恢复治理工程,整体采用国际领先水平的“原位基质改良+直接植被”技术方案。区域土壤和地表水污染情况均得到有效治理,在植被恢复效果方面,项目区域现已被绿色覆盖,初步形成多种植物匹配互长的生长态势,有效地防止了水土流失,显著提升了新山片区生态环境质量,对于韶关市建设国家山水林田湖草试点城市和土壤污染综合防治先行区均具有十分积极的促进作用,对于保障下游北江清远段及佛山段饮用水源保护区的水质安全具有重要意义。