光学相干成像与血管内超声在冠状动脉左主干介入治疗中的作用①

2021-07-13贺兆发韩志刚王秀艳

张 丽,贺兆发,韩志刚,刘 爽,高 山,王秀艳

(1.佳木斯大学附属第一医院,黑龙江 佳木斯 154003;2.哈尔滨医科大学附属第二医院,黑龙江 哈尔滨 150000;3.大庆油田总医院集团脑血管医院,黑龙江 大庆 163000)

冠状动脉左主干病变在临床上并不是常见疾病,约占冠心病患者的5%左右[1],但因左心室的大部分心肌血供均由左主干供应,因此左主干的狭窄和闭塞将导致大面积的心肌梗死,是冠心病的严重类型。无论是慢性狭窄还是急性闭塞,均对患者生命造成严重的威胁[2]。左主干病变,是指冠脉造影发现左主干直径狭窄>50%时,产生显著的血流动力学影响的病变[3]。左主干病变心电图具有一定的特征性表现,早期识别并给予相关介入干预治疗可显著提高患者生存[4]。

血管内超声(IVUS),以导管介入为基础和超声波为成像介质,超声波具有良好的穿透性, 能清晰显示血管壁的结构,对于指导支架介入治疗有明确的临床效果和意义[5]。光学相干成像(OCT)是近十几年来新出现的血管内成像技术, 同样以导管介入为基础,但其以近红外线作为成像光源, 通过光波的干涉法成像并后期重建,从而满足于临床的组织成像需求[6]。对于以上两种技术的比较,从原理来说,光波的频率远高于超声波,因此光学相干成像的分辨率是血管内超声10倍左右[7]。另外光学相干成像的探头直径较小,仅为血管内超声的探头直径的一半, 因此在对一些狭窄严重的病变进行成像的效果方面,光学相干成像相比于血管内超声适应性更好。

目前关于光学相干成像与血管内超声指导下冠状动脉左主干介入治疗的比较研究报道较少,因此,本研究探讨了这两种技术指导左主干介入治疗的临床效果的观察和比较。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2019-01~2019-06我院诊治的冠状动脉左主干病变的患者30例,所有的患者均通过冠脉造影确诊为冠状动脉左主干病变。将入组患者随机分为两组,分别使用光学相干成像指导介入治疗(OCT组)和血管内超声指导介入治疗(IVUS组)。OCT组患者16例,其中男7例,女9例;年龄52~70岁,平均(58.2±2.2)岁;伴有高血压、糖尿病分别为7例和10例。IVUS组患者14例,其中男7例,女7例;年龄53~72岁,平均(59.3±1.3)岁;伴有高血压、糖尿病分别为6例和8例。统计学分析结果显示两组的一般资料无显著统计学差异(P>0.05),存在可比性。

纳入标准:①通过冠脉造影确诊为冠状动脉左主干病变的患者;②具有完整的就诊过程的临床资料;③自愿加入并签署相关治疗知情同意书。

排除标准:①存在明显的手术禁忌证者;②伴有严重的凝血功能障碍、严重的心律失常、心力衰竭及严重的感染者;③合并严重的肝肾功能障碍或合并恶性肿瘤者;④精神病患者。

1.2 方法

OCT组:采用第二代OCT系统(FD-OCT)获得,患者冠状动脉内注射硝酸甘油200~400μg防止动脉痉挛,将导丝沿导管通过左主干引导到前降支,将指引导管送至病变远端,在明确指引导管与血管同轴的情况下,以3~5mL/s的速度快速注射20mL非稀释的造影剂来排空血管内红细胞,应用自动识别回撤系统(20mm/s的速度)获得病变血管远端、病变处及近端的三维血管横截面图像以指导介入治疗。

IVUS组:使用IVUS仪进行图像获取,患者冠状动脉内注射硝酸甘油200~400μg防止动脉痉挛,将导丝沿导管通过左主干引导到前降支,将超声导管送至病变远端,应用自动回撤系统(以1 mm/s的速度进行回撤),图像要包括病变前后5mm的区域。

1.3 观察指标

冠状动脉左主干介入术后立即收集相关器材和治疗数据,如支架置入和达标的数量、支架长度和直径等。对冠状动脉左主干介入术后的患者进行3个月、6个月及12个月的随访评估, 其中随访指标为:左心室射血分数(LVEF)。并且在患者病情稳定后(介入术后6个月),对患者进行心电图及平板运动试验,观察两组的阳性结果、运动负荷、运动时间及ST段压低的幅度。

1.4 统计学方法

2 结果

2.1 介入支架的情况

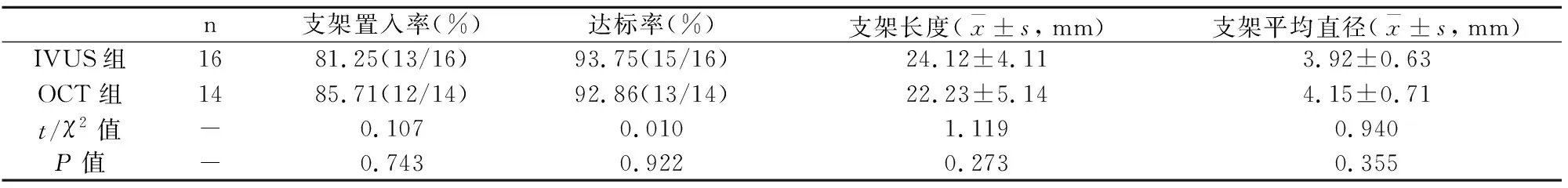

两组的支架置入率、达标率均无显著的统计学差异(P>0.05),支架评价直径也无显著的统计学差异(P>0.05)。见表1。

表1 OCT组和IVUS组患者支架的情况

2.2 术后随访

术后3个月、6个月和12个月随访结果显示光学相干成像组与血管内超声组两组的LVEF无明显的统计学差异(P>0.05)。见表2。

表2 OCT组和IVUS组患者术后随访情况

2.3 平板运动试验

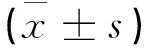

术后平板运动试验及心电图显示两组也无明显的统计学差异(P>0.05)。见表3。

表3 OCT组和IVUS组患者的平板运动试验的结果

3 讨论

随着近年来临床药物和医疗器械的飞速发展,对于冠状动脉左主干病变患者越来越多的使用介入治疗[8]。血管内超声(IVUS)在介入治疗中扮演着重要的角色,能指导介入支架的选择、评估置入支架的贴壁情况和膨胀情况,在一定程度上可降低血栓的形成和血管再狭窄的风险,具有改善患者预后和重要的临床现实意义[9]。

光学相干成像(OCT)技术因其高分辨率的特点而备受关注。第一代的光学相干成像技术使用时需要中断血管的血流才能进行操作和成像检查,这一特点严重限制临床的应用范围[7]。然而,第二代的光学相干成像(FD-OCT),其在成像过程中不需要中断血管的血流,而是使用造影剂在短时间高速持续的注射来排空血管便可进行相关成像操作,因此FD-OCT的出现被广泛应用在临床实践中[10]。一项研究比较了血管内超声、一代和二代光学相干成像在冠状动脉介入治疗中的应用效果,结果表明这三种影像学方法在评估和测量血管管腔的直径、指导介入治疗的效果并没有显著的差异,但FD-OCT能更有效地发现组织脱垂和支架贴壁不良的情况[10,11]。另外一项研究对于54例左主干非口部病变的患者中进行了光学相干成像检查,结果显示光学相干成像可安全有效地用于非口部左主干检查,并且能获取高质量的图像[12]。

本研究结果显示,对于冠状动脉左主干病变, 经血管内超声与光学相干成像指导进行介入治疗, 两者的置入率和达标率均无显著的统计学差异, 支架评价直径也无显著的差异。因此光学相干成像技术应用于冠状动脉左主干病变的介入治疗在临床的应用是可行有效的。另外,LVEF在术后3个月、6个月及12个月的随访结果显示两组之间无明显的统计学差异。术后平板运动试验及心电图结果方面显示两组也无明显的统计学差异, 说明两组的术后心功能情况相似。本研究存在一定的局限性:样本量较少,为回顾性研究,在后期的随访检查中未再次进行相应的血管内超声与光学相干成像。

最后,本研究认为经血管内超声与光学相干成像指导进行冠状动脉左主干病变的介入治疗均具有良好的安全性与可行性,两者临床效果相当。仍有待进一步的大规模、随机、对照的前瞻性研究进行证实。