“双一流”建设背景下农学专业课程体系优化

2021-07-09刘进平罗红丽王英袁红梅陈银华

刘进平 罗红丽 王英 袁红梅 陈银华

[摘 要] 一流本科课程体系建设,是一流大学和一流本科教育的基础与核心。农学课程体系优化,有利于使农学专业满足创新发展战略要求,为社会提供服务。以专业选修课程模块化为中心的农学课程体系优化思路与设计,有利于从课程源头培养农学专业创新型、实用型、复合型人才,以及学生对自己的专业发展进行准确定位。根据选修课程模块实施课程群管理,有利于课程教学建设和管理,对学生进行分班培养、因材施教,为地方培养农业科技人才。

[关键词] 农学专业;课程体系;选修课程

[基金项目] 2020年度海南省高等学校教育教学改革研究项目“‘双一流建设背景下农学专业课程体系优化研究”(Hnjg2020-10);2020年度海南大学教育教学改革研究项目“‘双一流建设背景下农学专业课程体系优化研究”(hdjy2022);2020年度海南大学教学名师工作室项目“遗传学教学名师工作室”(hdms202012);2021年度教育部新农科研究与改革实践项目“热带新农科多样化人才培养体系研究与实践”(NDE2020-20)

[作者简介] 刘进平(1970—),男,山西沁县人,博士,海南大学热带作物学院教授,主要从事作物遗传育种研究;罗红丽(1973—),女,河南邓县人,博士,海南大学热带作物学院教授,主要从事植物与病原微生物的相互作用研究;王 英(1971—),女,陕西西安人,博士,海南大学热带作物学院教授,主要从事作物遗传育种研究。

[中图分类号] S3 [文献标识码] A [文章编号] 1674-9324(2021)20-0121-04 [收稿日期] 2021-01-28

一流本科教育建设,是“双一流”建设的基础和重要内容,专业课程建设则是一流本科教育建设的核心和成败关键。课程建设是大学提升教学能力、保证教育质量和培养一流人才的重要抓手[1,2],一流本科课程体系建设则是一流大学和一流本科教育的基础、核心。

农学专业是高等农林院校的传统专业。目前,传统的人才培养模式和课程设置体系越来越难以满足社会发展对创新型人才和应用型人才的需求[3]。一方面,分子生物学和生物技术发展为农学发展提供了全新的基础;另一方面,现代科学技术如机器人与自动化已经开始在农业生产领域进行渗透和应用。面对这些新的变化,农学专业需要基于“双一流”建设战略要求,针对“农学专业学生适应社会和就业创业能力不强,创新型、实用型、复合型人才紧缺”的现状,应以满足创新发展战略要求和服务社会为导向,以培养创新型、应用型、复合型人才为基点,优化课程体系。

一、农学课程体系优化思路与设计

1.农学课程体系优化的思路。2017年入选国家“世界一流学科”建设高校,作物学入选世界一流学科建设名单。作为建设作物学“世界一流学科”重要内容,作物学相关的农学本科专业成为学校本科教育的重中之重。为了培养创新型、应用型、复合型农学人才,我们对农学课程体系进行了优化,在公共课程、学科基础课程、专业必修课程和实践教学环节,在强化核心课程教学的同时,加强实验和实践课程教学,将原来的课内实验单列为单独实验课程,适当增加实验实践课程的学时数;重点针对专业选修课进行优化,对专业选修课进行分模塊设计,将专业选修课分为育种拓展模块、栽培拓展模块、科学研究模块、生产管理模块和热带作物模块5个。同时,根据科学技术和社会发展趋势,大规模扩充新的课程作为可选课程,使农学培养课程多样化、深度化,能够满足创新型、应用型、复合型农学人才培养的需要。

2.农学课程体系优化的设计。农学课程体系除公共课、通识教育课、素质选修课和特色选修课外,还包括学科基础课程、专业必修课程、实践教学环节、专业选修课程。

学科基础课程包括新生导学课、高等数学、线性代数、概率统计、大学物理、大学物理实验、无机化学、无机化学实验、分析化学、分析化学实验、有机化学、有机化学实验、生物化学、生物化学实验、植物学、植物学实验、微生物学、微生物学实验、植物生理学、植物生理学实验、普通遗传学、普通遗传学实验、土壤与植物营养学、土壤与植物营养学实验、生物统计学(试验设计与分析)。

专业必修课程包括作物病虫害防治、作物病虫害防治实验、作物育种学(总论)、作物育种学实验(总论)、作物育种学(各论)、作物育种学实验(各论)、作物栽培学(总论)、作物栽培学实验(总论)、作物栽培学(各论)、作物栽培学实验(各论)、种子学、种子学实验、农作学(耕作学)、农作学(耕作学)实验。

实践教学环节包括入学教育、军事技能训练、社会实践Ⅰ、社会实践Ⅱ、植物学实习、作物病虫害防治实习、种子学实习、作物育种学实习、作物栽培学实习、课程论文、专业综合实习、毕业实习、毕业论文(设计)。

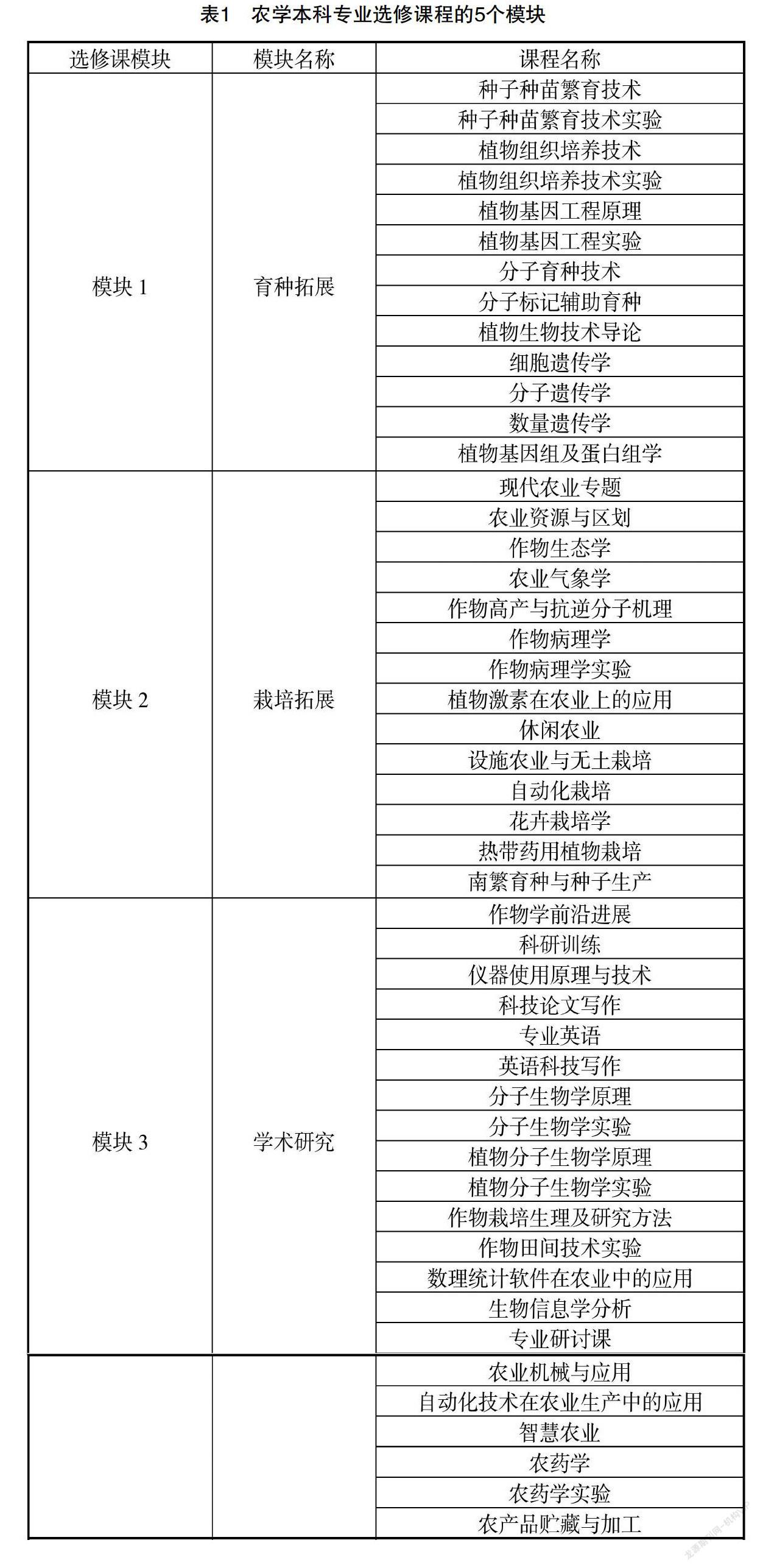

专业选修课程设置见表1。

二、农学专业选修课程模块化设计的好处

1.有利于从课程源头培养农学专业创新型、实用型、复合型人才。目前,我国农林高校普遍存在的问题是学生知识结构单一、知识陈旧、实践教学环节薄弱,因此,专业选修课程模块化有利于改善学生的知识结构,更新知识内容,从而培养拔尖创新人才和复合应用型人才。专业选修课程模块化后,每个模块由若干内容相关的课程组成,课程随学科发展和社会需求而不断灵活调整和优化。选修课程既有针对学术研究的拔尖创新人才方向,也有针对应用型的创新创业人才方向,从而加强对学生学习兴趣的培养,突破以往单一目标培养模式的局限。总之,优化课程体系和培养方案的目标在于,顺应现代农业发展趋势和农学专业人才未来流向,着眼于培养能满足创新发展战略要求和服务社会的创新型、应用型、复合型人才的需要。

2.有利于学生对自己的专业发展进行准确定位。选修课程不实施模块化时,学生对于自己的专业发展定位不明确,不知如何选修专业课。模块化后,有利于学生在学科基础课程和专业必修课程学习之后,根据清晰化的选修课程模块要求明确自己的发展方向,有利于学生按照自己的意愿和兴趣定位专业发展方向,进而根据发展方向进行有目的的模块组合选修专业课程。比如,选择考研深造的,可以主修模块3(学术研究)+模块1(育种拓展),或者模块3(学术研究)+模块2(栽培拓展);选择生产就业的,可以主修模块4(生产管理)+模块2(栽培拓展),或者模块4(生产管理)+模块1(育种拓展)。