妇产科受血者发生输血不良反应的多因素分析

2021-07-03杨庆峰

李 莉,杨庆峰

(新乡市中心医院,河南 新乡 453000)

医疗技术的不断提高使得输血治疗得到迅速推广,作为一种特殊的治疗手段,输血在治疗疾病、抢救患者生命中的作用是其他治疗方式无法替代的。然而,输血治疗在救治危重患者的同时可能发生一系列输血不良反应,严重时甚至可危及生命。虽然随着输血技术的不断发展及管理体系的不断完善,目前受血者发生输血不良反应的情况得到明显好转,但其仍是临床无法忽视的问题之一,研究输血不良反应的原因、预防对策具有重要的意义。输血是妇产科术前贫血与术中大出血进行救治的重要手段,而目前关于妇产科受血者发生输血不良反应的分析报道仍不多见。本研究通过分析受血者输血不良反应发生情况,研究输血不良反应发生的危险因素。

1 资料与方法

1.1 一般资料

抽取2014年3月~2018年4月新乡市中心医院接受输血治疗的患者共计2 451例人次,均为女性,其中产科2 294例人次,妇科例157人次,年龄18~80岁,平均年龄(39.27±7.63)岁,包括异体输血2 228人次,自体输血223人次。累计输注红细胞悬液、冷冻血浆、冷沉淀、机采血小板、自体血分别为2 851 U、1 657 U、394 U、174 U、166 U。

1.2 输血不良反应分类及判断标准

以《临床输血学》为输血不良反应分类及判断标准的参考依据,主要分为3类:a)免疫性非溶血性发热反应:输血过程中或输血终止后4 h以内出现体温升高>1℃(伴有发热)或出现寒战症状。b)免疫性过敏反应:输血中或输血后出现系列过敏症状,包括皮肤瘙痒、红斑、荨麻疹、血管神经性水肿、腹痛或腹泻、哮喘、呼吸困难、过敏性紫癜和(或)休克等,通常为过敏原与体内已有抗体间交互作用的结果。c)非免疫性输血相关循环过载:包括输血过程中产生的不适、头痛、头晕、发冷等,通常由于输血速度过快和(或)输血量过大或受血潜在心肺疾病等原因导致输注的容量无法被受血者有效接受。

1.3 输血不良反应统计

统计资料主要以妇产科、血液科输血后反馈的《输血不良反应反馈单》及患者病历资料为依据,并据此统计所有患者的年龄、输血史、病种、输注血液制品类型、输血量、白细胞过滤器使用情况及输血不良反应类型。

1.4 统计学方法

选用SPSS19.0统计学软件对数据进行分析和处理,计数资料采取%表示,输血不良反应率对比及单因素分析进行χ2检验,并采用多因素Logistic回归分析妇产科输血不良反应的危险因素,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 受血者输血不良反应发生情况

纳入统计接受输血治疗的患者共计2 451例人次,其中发生输血不良反应26人次,发生率为1.06%;其中免疫性非溶血性发热反应15人次(0.61%)、免疫性过敏反应8人次(0.33%)、非免疫性输血相关循环过载3人次(0.12%)。

2.2 年龄与受血者输血不良反应的关联

不同年龄段受血者输血不良反应发生率比较差异有统计学意义(χ2=4.46,P<0.05),其中以18~35岁受血者输血不良反应发生率最高达1.51%。见表1。

表1 不同年龄段受血者输血不良反应发生情况比较

2.3 输血史、白细胞过滤器使用情况与受血者输血不良反应的关联

有输血史、未使用白细胞过滤器的受血者输血不良反应发生率明显高于无输血、使用白细胞过滤器的受血者,差异有统计学意义(χ2=4.57,5.53,P<0.05)。见表2。

表2 输血史、白细胞过滤器使用情况对输血不良反应的影响

2.4 病因与受血者输血不良反应的关联

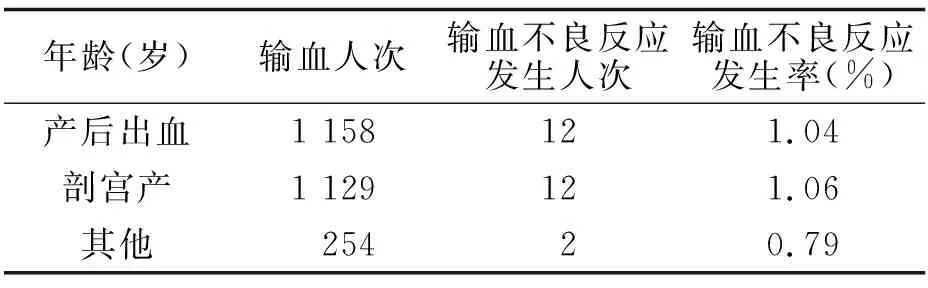

产后出血、剖宫产及其他原因的受血者输血不良反应率比较无统计学意义(χ2=0.16,P>0.05)。见表3。

表3 不同病因受血者输血不良反应率比较

2.5 输注血液制品类型与受血者输血不良反应的关联

不同输注血液制品受血者输血不良反应率比较有统计学意义(χ2=7.97,P<0.05),其中输注有形血制品(如红细胞悬液、机采血小板)的受血者输血不良反应率最高3.38%,自体血输注者输血不良反应率最低0.45%。见表4。

表4 不同输注血液制品类型受血者输血不良反应率比较

2.6 妇产科输血不良反应的多因素Logistic回归分析

对表1~4中单因素分析的输血不良反应的相关因素进行赋值,对各因素进行多因素的二分类资料的Logistic回归分析。结果显示年龄(18~35岁)、输血史、未使用白细胞过滤器、输注血液制品类型(有形血制品)为妇产科受血者发生输血不良反应的危险因素(P<0.05)。见表5。

表5 输血不良反应的多因素Logistic回归分析

3 讨论

受血者输血不良反应发生率可高达1%~10%,且不同科室输血不良反应发生率存在一定差异[1-3]。近年来,随着输血技术的不断发展及管理体系的不断完善,目前受血者发生输血不良反应发生率有所降低,并得到有效控制,但妇产科输血不良反应发生率高于其他科室[1,2],推测原因为女性妊娠后母体受胎儿血液的免疫刺激,易产生HIA抗体,若重复接受含有相应抗原的外来血液时,较易发生抗原抗体反应,引发输血不良反应。陈海江[3]等认为主要原因为妇产科受血者本身输血不良反应发生风险高及该院为地市级妇产专科医院,输血流程管理欠完善。本研究结果发现,2 451人次中发生输血不良反应26人次,发生率为1.06%,包括免疫性非溶血性发热反应15人次(0.61%)、免疫性过敏反应8人次(0.33%)及非免疫性输血相关循环过载3人次(0.12%),提示妇产科受血者输血不良反应发生率较高,与上述部分报道接近,且不良反应以免疫性非溶血性发热反应、免疫性过敏反应为主,与国内张艾佳等[4]及国外Jr等[5]的报道一致,即所有输血不良反应中,非溶血性发热反应与过敏性输血不良反应比例最高,可高达96%。

本研究进一步统计受血者相关临床资料,发现不同年龄段、有无输血史、是否使用白细胞过滤器以及不同输注血液制品的受血者输血不良反应发生率比较有显著性。年龄段中以18~35岁受血者输血不良反应发生率最高达1.51%;输注血液制品类型中以有形血制品受血者输血不良反应率最高3.38%,自体血输注者输血不良反应率最低0.45%。就年龄因素而言,不良反应主要为18~35岁人群,而中老年人群发生率低,可能与中老年人群自身免疫力低下,抗原抗体反应相对减弱,故易发生输血不良反应有关;从输血史分析,有输血史者可能因血液成分复杂,异体血液制品进入患者体内后更易产生抗血清免疫球蛋白抗体,一旦再次输血,血浆中的抗体与血液制品中的抗原相互作用,继而可能抗原抗体反应。同时,考虑到输注进入患者的异体白细胞可分解产生白细胞介素-1、肿瘤坏死因子等多种介质,其与受血者体内产生Ⅱ型免疫反应密切相关,而使用白细胞过滤器输血能够有效去除血液制品中的炎性介质,继而可避免或减少多种输血不良反应的发生。此外,除了输注悬浮红细胞外,临床常常大量输注新鲜冰冻血浆、冷沉淀和血小板等来补充受血者丢失的凝血因子、纤维蛋白原和血小板等,极易导致过敏性不良反应;输注悬浮红细胞为免疫性非溶血性发热反应的重要原因,而机采血小板成分中含有易致敏的血浆蛋白与较高量的活性白细胞,均可增加免疫性过敏反应发生风险。可见,输注血液制品类型可影响输血不良反应发生风险。因此,本研究经Logistic回归分析证实年龄、输血史、白细胞过滤器使用情况、输注血液制品类型为妇产科受血者发生输血不良反应的危险因素,建议据此加强输血管理与监测,如提倡科学合理用血,保证白细胞滤器的有效使用,加强输血前不规则抗体筛查,选择合适的血液成分,尤其是优选自体输血等。