以“情境—问题—实验—建模”突破传统*

——“离子反应”教学实录

2021-07-02□杨茵

□杨 茵

(江苏省木渎高级中学,江苏苏州 215101)

“离子反应”是高中化学的核心概念之一,是学生形成微粒观和变化观的重要载体。但教学中往往存在这样的现象:注重实验情境的设置,却忽视离子反应在生活或生产中的具体应用;演示实验多,但学生分组动手实验的机会很少;强调离子反应的概念及离子方程式书

(本文中的学习任务,是在宁波中学严雨清、俞宁,宁波效实中学顾乐波、刘佳妮,宁波市鄞州中学凌雨青,宁波市鄞州高级中学陈文娟等老师设计的基础上修改而成的,特此感谢。)写的“四步法”,却忽视“宏观—微观—符号”三重表征的特质。所以,学生在面对具体问题时,往往缺乏从微观视角去分析的意识、思路和方法。

一、教学改进

为解决上述问题,笔者认为可采取如下教学改进:

1.利用电视剧《三国演义》中诸葛亮带兵南征时用“安乐泉”水解“哑泉”毒这一“博眼球”的剧情,结合专家考证云南的确存在这样两口泉水的事实,通过真实的生活情境引出问题:为什么“安乐泉”水可以解毒?

2.学习任务采取问题导向策略,通过层层递进的问题链触动学生的原有认知,触发学生思维兴奋区,促进学生形成从微观的离子视角认识物质及反应的认知方式,把思维引向深度发展。

3.发挥学生主体作用,通过小组实验,引导学生基于实验事实进行分析推理、抽象概括,从而归纳出离子反应满足条件,并正确书写相应离子方程式。通过师生间的对话与交流、生生间的合作与讨论,充分发挥学生学习的主体性,激发学生解决问题的兴趣。

4.基于化学“宏观—微观—符号”三重表征的特质,帮助学生构建离子反应分析的思维模型,发展模型认知能力,使思维能力逐渐进阶。

二、教学实录

(一)问题情境:为什么“安乐泉”水可以解毒

[观看视频——电视剧《三国演义》中诸葛亮带兵南征遇到的故事:将士误喝“哑泉”水变哑,后得高人指点,用“安乐泉”水解毒。]

师:是否真的存在这样两口泉水呢?

[观看视频——科教片《地理中国》:专家考证云南地区的确存在这样的两口泉水;“哑泉”水中含有大量的铜盐,铜离子大大超标,饮入过多,容易导致咽喉部位迅速脱水,从而造成失声。]

师:“安乐泉”水为什么能解毒?

生:泉水中含有的离子能与Cu2+结合。

师:你觉得泉水中可能含有什么离子?判断的理由是什么?

生:含有OH-,因为OH-能与Cu2+结合生成Cu(OH)2沉淀。

师:预测是否合理呢?我们通过实验验证下。

设计意图:戏剧冲突来源于真实的生活,泉水使人中毒和解毒容易激发学生探究的兴趣,同时也让学生用化学的眼光看生活,体会运用化学知识解决生活问题的学科魅力。

(二)实验探析和模型建构:理解“安乐泉”水能解毒的原因

[展示装有CuSO4溶液、Ba(NO3)2溶液和NaOH溶液的试管。]

师:哪支试管中装的是CuSO4溶液?另外两种溶液都能和CuSO4反应吗?

生:显蓝色的为CuSO4溶液,与另外两种溶液都会发生反应。

环节一:从电离角度回顾溶质在水溶液中的行为

[实验:CuSO4溶液分别和Ba(NO3)2溶液、NaOH溶液混合。]

师:两种溶质各自主要存在形式及它们之间的数量关系如何?

生:CuSO4按1∶1完全电离为Cu2+和Ba(NO3)2按1∶2完全电离为Ba2+和。

师:CuSO4和Ba(NO3)2为什么完全电离?

生:它们是强电解质。

师:(强调)在像CuSO4和Ba(NO3)2这样可溶性的强电解质溶液中,不存在CuSO4和Ba(NO3)2分子。

师:以CuSO4和Ba(NO3)2溶质为横坐标,它们在溶液中的微粒种类和数目为纵坐标,构建电离模型图(图略)可以帮助我们进行分析。

师:(强调)这些离子在各自溶液中是完全自由的。

环节二:探讨溶液中反应的微观实质

师:溶液混合后离子是怎样的存在形式?发生反应了吗?请亮出你的证据。

生:有白色沉淀生成,说明混合后Ba2+与SO42-反应生成BaSO4。

师:BaSO4是强电解质还是弱电解质?

生:强电解质。

师:(强调)BaSO4虽是强电解质,但同时又是难溶性物质,在溶液中主要以分子形式聚集,宏观上就是我们看到的沉淀,所以我们用BaSO4表示。但BaSO4极少量溶于水的部分又完全电离。

师:Cu2+与反应了吗?

生:上层溶液仍是蓝色,说明两者没有反应。

师:但上层溶液颜色变浅了,请设计实验证明Cu2+与没有发生反应。

生:可以做对比实验,取同浓度同体积的CuSO4溶液,加入与Ba(NO3)2溶液同体积的蒸馏水,观察溶液颜色的变化。

[学生实验:进行对比试验,证明是稀释造成溶液颜色变浅。]

师:我们把相互反应的离子和反应的结果用化学符号在模型图上表示出来,得到关系图。

师:(强调)溶液中并不是所有离子都参与反应。像这样有离子参加的反应称为离子反应。Ba2+与失去自由,形成更稳定的BaSO4沉淀。我们把它们之间的反应用Ba2++这样的离子方程式表示。

师:稳定是自然界的普遍规律。离子虽然看不见,但是它们在溶液中也是在寻求一种比原来存在形式更为稳定的状态[1]。

环节三:巩固对微观反应的理解,强调重金属离子中毒的解毒方法

师:请分析CuSO4和NaOH 的反应。可以思考这三个问题:1.没混合前溶液中微粒主要存在形式?2.微粒间能否相互作用?3.作用结果是什么?请用模型建构方法表示。

[学生书写。]

师:回到开始上课时提出的问题,科学家考证出“安乐泉”水中石灰水的浓度很高,所以“安乐泉”能解“哑泉”的毒。但“安乐泉”水也不能多喝,重金属中毒最好先喝牛奶或豆浆,然后赶快去医院就医。

设计意图:从熟悉的化学反应入手,基于已有的电解质及电离知识,通过以问题解决为核心任务的问题串,引导学生从宏微结合的视角进行富有逻辑的分析,逐步建构微粒观和变化观,认识到溶液中的反应本质上是离子间反应,而离子间发生反应也是一种趋向稳定的过程。通过“宏观—微观—符号”三重表征的教学过程,培养学生从化学视角分析溶液中离子反应的能力;通过构建离子反应分析的思维模型,帮助学生理解和建构抽象概念,使其思维方式逐渐进阶。

(三)探究离子反应的本质和条件,感悟离子反应的意义

环节一:归纳离子反应的本质和条件

师:请判断下面四组物质相互间哪些会发生离子反应,通过实验验证,并书写相应的离子方程式:

1.稀硫酸、盐酸、石蕊、碳酸钠溶液

2.氢氧化钠溶液、酚酞、氯化钠溶液、盐酸

3.硝酸银溶液、氯化钠溶液、氯化钾溶液

4.铁粉、盐酸、稀硫酸

[学生活动。1.四个学生一组,每个小组负责完成一组问题。小组讨论方案并进行实验,观察现象并书写离子方程式。2.学生交流书写的离子方程式,并讨论是否正确,错误的进行修正。]

生:先在稀硫酸和盐酸中滴加几滴石蕊,再加入Na2CO3溶液。溶液红色都逐渐褪去,说明稀硫酸和盐酸都能和碳酸钠发生离子反应。离子方程式都是

生:NaOH 能和盐酸发生离子反应。先在NaOH 溶液中滴加几滴酚酞,显红色,再滴入盐酸,红色逐渐褪去,说明OH-和H+发生了反应。离子方程式是H++OH-=H2O。

生:NaCl和KCl都能和AgNO3发生离子反应,离子方程式都是Ag++Cl-=AgCl↓。

生:盐酸和稀硫酸都能和Fe 发生离子反应。离子方程式是2H++Fe=H2↑+Fe2+。

师:(强调)这说明离子方程式表示的不是一个化学反应,而是一类化学反应,并揭示了这类化学反应的实质。

师:请思考离子间发生反应要满足哪些条件。可以分别从复分解型和氧化还原型方面思考。离子反应中离子最终趋向什么样的状态?

[师生归纳。1.离子反应条件:通常条件下,在溶液中离子之间若满足有沉淀或难电离物质生成,或有气体放出,或反应物的氧化(还原)性强于生成物的氧化(还原)性,它们之间发生的反应就属于离子反应。2.离子反应的本质:某些离子趋向更稳定的状态。]

设计意图:通过“微观分析—实验探究—宏观观察—符号表征”的过程,帮助学生形成简单离子反应发生条件的统摄概念、有效摆脱陈旧的“写、拆、删、查”书写模式,加强学生的证据推理意识、感受化学学科特有的思维特征,培养学生根据典型的反应归纳出离子反应发生条件的归纳推理的思维方式和能力。

环节二:感悟离子反应的意义

师:对于这样的离子反应,可以找到的试剂组合有哪些?

生:1.BaCl2和Na2SO4反应;2.Ba(NO3)2和H2SO4反 应;3.Ba(OH)2和Na2SO4反 应;4.Ba(OH)2和H2SO4反应。

师:看来离子方程式的确表示了一类反应。

师:上面四个组合是否都可以用Ba2++SO42-=BaSO4↓这样的离子反应表示?

生:Ba(OH)2与H2SO4的反应不可以。

师:它们的离子方程式如何书写?

生:

生:Ba2++2OH-+2H++=BaSO4↓+2H2O

师:Ba(OH)2按1∶2 完全电离出Ba2+和OH-,H2SO4按2∶1 完全电离出H+和。两个离子方程式的区别是BaSO4沉淀完全时H+和OH-是否完全结合。我们通过测定溶液的电导率和pH来验证。

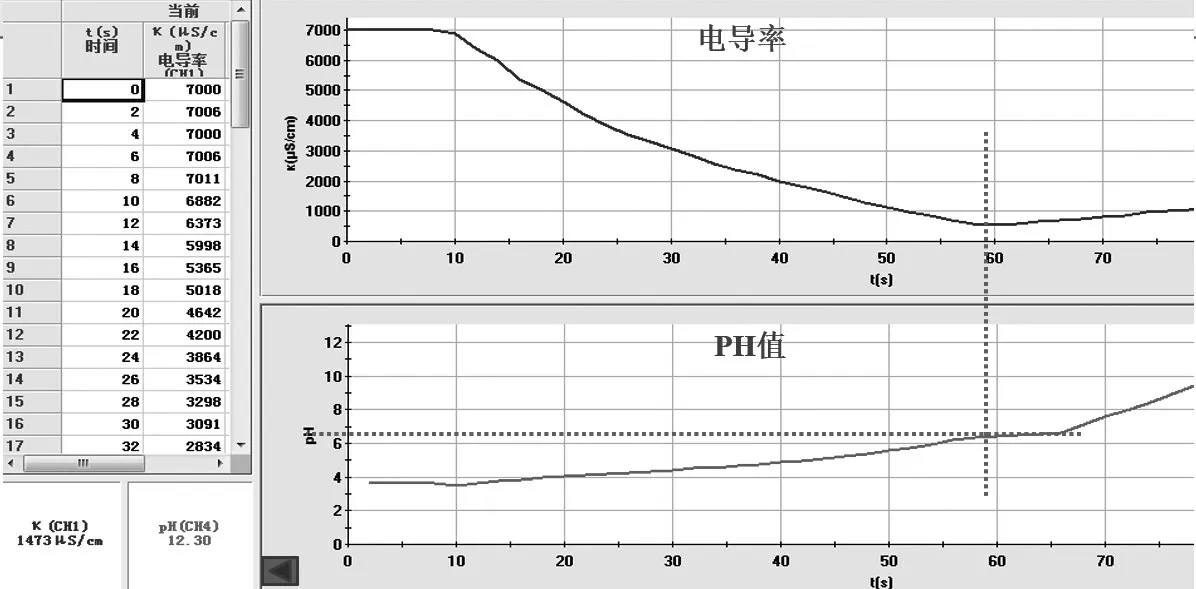

[演示实验:传感器测Ba(OH)2溶液滴到H2SO4溶液中的电导率和pH]。

[展示:实验测出的电导率和pH 曲线图(见图1)。]

图1 Ba(OH)2溶液滴到H2SO4溶液中的电导率和pH变化曲线图

师:分析曲线判断哪位学生书写的离子方程式正确。

生:由图可知Ba2+和以及OH-和H+之间的反应是同时抵达终点,结合氢氧化钡和硫酸在水中的电离情况,正确的离子方程式应该是

师:(强调)可见同一溶液中的多种离子间的反应存在定量关系。

设计意图:在上一环节“设计意图”的基础上,再通过自我反思和同伴间的交流启迪,促进学生最大限度地实现认识方式的改变。通过数字化实验突破学生的感官局限,让他们“看”到宏观物质在水溶液中真实的存在形式,“看”到真实的反应过程。如此,更有利于学生科学概念的形成。通过Ba(OH)2与H2SO4的离子方程式书写的讨论,培养学生基于离子反应条件和离子方程式书写方法进行演绎推理的能力[2]。

(四)构建分析水溶液中离子状态和反应的思维模型

师:本节课我们初步建立了水溶液中离子反应的分析思路,下面请同学们总结分析步骤。

生:首先分析反应物在水溶液中的存在形式和比例关系,接下来分析离子间是否会反应,如果发生反应,则将反应的结果用离子方程式表示出来。

[归纳:分析离子反应的思维模型(见图2)。]

图2 分析离子反应的思维模型

设计意图:建构离子反应的思维模型能帮助学生完善离子反应概念认知结构,在研究水溶液中物质的反应时,逐步掌握分析问题和解决问题的思路和方法。在这样的课堂教学中,宏观辨识和微观探析、证据推理和模型认识等化学核心素养可以真正落地。