汇聚与融合

——龙岩学院扩建(一期)建筑设计

2021-06-21郭亮

郭 亮

(福建省建筑设计研究院有限公司 福建福州 350001)

0 引言

校园生活是人生中最宝贵的一段经历,校园环境往往给人留下深刻印象。环境是相对于某一事物来说的,是指围绕着某一事物(通常称其为主体)并对该事物产生某些影响的所有外界事物(通常称其为客体),即环境是指相对并相关于某项中心事物的周围事物[1]。当代大学校园环境不仅要满足师生们的物质生活,也要满足他们精神上的感受。营造引人入胜、符合学生心理和富有艺术感的美丽校园,构建舒适富有吸引力的场所,而不是呆板的“大盒子”,已成为当代学校建筑升级发展的新趋势。一是要创新学校建筑形象,学校立面日益富有艺术表现力和空间吸引力,甚至成为一个地区的地标建筑;二是要营造温馨、舒适且富有艺术感的唯美空间,特别关注校园非教学空间的营造,重视场所氛围对师生交流以及生生交流起到的积极促进作用。

1 项目概况

1.1 项目定位

随着龙岩市经济持续增长和产业结构、技术结构、城乡结构的变化构成了对教育庞大的社会需求,对学校教学质量、师资水平、校园环境等提出了更高的要求。该项目的实施将使学校布局更加合理,办学设施更加完善,极大满足了社会对提高学校教育综合水平的需求。建设方对学校扩建也提出了更高要求,希望把扩建校区建成起点高、前瞻性强、富有时代气息、令人耳目一新的学校。

1.2 项目规模

本次扩建(一期)工程规划用地面积150 267 m2,建设用地面积94 643 m2,建筑占地面积28 393 m2,总建筑面积99 430 m2,其中地上建筑面积94 630 m2(包含宿舍70 800 m2、食堂5300 m2、智能制造实训楼11 380 m2、艺术楼7150 m2),地下建筑面积4800 m2。

1.3 区位分析

龙岩学院扩建(一期)工程地处龙岩市新罗区东肖镇连圣村,东面为东环路(规划),南面为现有校区,北面是连圣村,西面为省道203线。在项目周围有东肖南路、规划东环路通过,地块交通便捷,地理位置优越,如图1所示。

1.4 场地分析

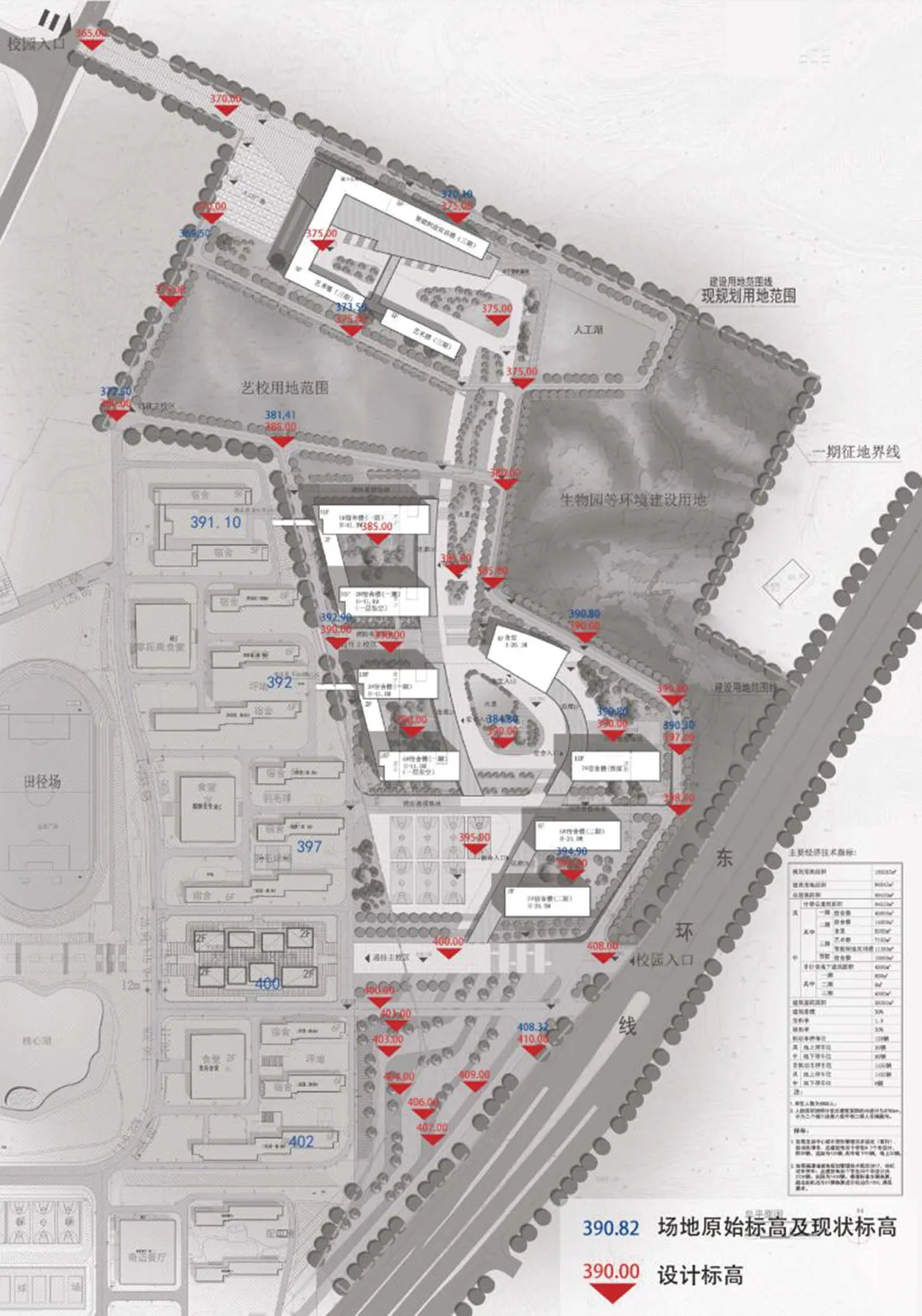

扩建校区用地位于一个山体凹地之上,场地标高整体走势:南高北低,东高西低,整个地块呈北窄南宽不规则多边形,如图2所示。最高点位于场地南侧,高程为408。最低点位于场地西北侧,高程为365。场地南侧高程以390为主,场地北侧高程为375。扩建校区主入口出入口位于地块西侧,通过校区内道路与龙岩学院旧校区连接。整个场地从南到北高差43 m,给竖向设计带来了巨大挑战。

图2 场地分析

在分析完场地条件后,总结场地的特点,同时也在思考几个问题:

(1)本案地形复杂,场地内存在多个标高的台地,如何处理场地高差关系?

(2)作为龙岩学院的扩建,如何体现新旧校区的统一性和整体性,如图3所示。

(3)如何体现人性化设计,为师生提供舒适的教学环境?

(4)如何用现代简洁的设计手法体现龙岩学院的地域性?

图3 旧校区同心楼

2 设计理念

2.1 轴线延续

扩建校区的设计延续旧校园的规划设计,将主要轴线延续至旧校区的核心空间——同心广场,形成一条东西向的校园主轴线。同时创造了一条南北向的景观轴线,将南部生活区和北部教学区串联在一起,成为设计中的两条主要轴线。流线型的建筑空间与场地空间相呼应,营造出一种流畅的校园空间,如图4~图5所示。

图4 扩建校区鸟瞰图

图5 生活区鸟瞰图

2.2 造型协调

设计中提取了校区现有的建筑元素,造型简洁现代,以横向线条为主,通过简单的形体处理,营造出丰富的校园空间。建筑色彩上采用跟旧校区一样的白色、灰色与黄色,使得扩建校区与旧校区呈现整体统一的风格。

2.3 路径便捷

根据场地高差现状,因地制宜,尽量减少土方开挖与回填,实现场地内土方平衡。校园最大程度实行人车分流。车辆在各组团外圈绕行,组团内部形成四通八达的人行系统。为提高新旧校区高效通达性,设置多个连通口,缩短路径,避免绕行。

设计重点考虑与旧校区的连接问题,提供便捷的连接路径。在场地北侧的规划路设置扩建校区的主入口,南侧在学生创业孵化基地处与原校园连接。由于场地中部被艺校占用,场地被分成南北两个区域,通过一个狭长的地带连接,使得扩建区域与原校区连接薄弱。因此,在场地中部,靠近艺校的南侧位置,开设一条路径,形成南北中的3条主路径,均匀辐射整个扩建校区。

2.4 聚合空间

设计中提取土楼聚合,交流的元素,在场地中间围合出椭圆的聚合形象,流线型的建筑空间与场地空间相呼应。营造出一种流畅的场地空间。宿舍楼随着山势形成层层递进的共享平台,丰富了空间体验。同时,在场地不同区域设计不同景观节点,在校园生态化景观节点设计中融入了龙岩当地红色文化元素,体现龙岩学院的地域特色文化,如图6所示。

图6 “聚合空间”理念

3 总体设计

3.1 功能分区

扩建校区与旧校区入口的连接,位于场地西侧与南侧。南侧与原校区的连接延续校园一期规划设计,将主要轴线延续至旧校区的核心空间——同心广场。宿舍楼及食堂布置在场地南侧相对方整和安静的区域内,靠近旧校区的宿舍区,形成完整的生活版块,方便统一管理使用。将艺术楼群跟智能制造区域布置在场地北侧,使得艺术楼群不仅仅能提供给本校使用,还方便与相邻的艺校共享资源。这样生活区和教学区呈现一南一北的关系,互不干扰又联系方便。各功能区块之间布局有机、功能互补、联系便捷,实现了对场地高效合理的利用,如图7~图8所示。

图7 总平面图

图8 功能分区示意图

3.2 交通组织

扩建校区的主入口根据要求,设在场地西北侧。次入口设在场地东南侧,面向东环路。同时,校园内设置多条连接旧校区的路径,方便师生的通行。

车行道围绕场地周边布置,中心景观带内部完全不受车辆干扰,实现有效的人车分流。设计利用场地高差,非机动车停放区域位于宿舍楼底部架空层,学生停放后,可直接进入宿舍门厅,使用方便。

每栋宿舍之间设计了一个单层的连接体,形成一条风雨连廊,将各栋宿舍同食堂串联在一起,体现了以人为本的设计策略。

3.3 竖向设计

山地建筑所处的复杂地形往往会给建筑创作带来难度,在很大程度上,山地地形会成为制约建筑表现的关键性因素。但也正是由于山地地形的特殊性,为山地建筑创作拓展了更为广阔的空间,同时为形成丰富的空间层次和独特的风韵提供了有利条件[2]。

该项目建设范围处在坡度较平缓、地段较开阔的山地环境中,因此通过局部挖方和填方形成几个人工台地来消化场地高差。首先依据场地现状及周边道路标高,将东侧入口的高程定在408 m,通过设置入口大台阶将高程从408 m降到400 m,与旧校区的规划轴线相连接。然后通过台阶下到395 m标高台地,运动场地和5#、6#宿舍楼的出入口设在此标高。接着往北通过台阶下到390 m标高台地,此台地作为生活区广场,3#、4#、7#宿舍楼以及食堂的出入口都设置在390 m标高。继续往北下降5 m来到385 m标高,1#、2#宿舍楼的入口面向这里。接着往北通过台阶下到380 m标高台地,此台地与龙岩艺校的场地标高持平。通过台阶及坡道过渡到375 m标高,此标高作为教学区广场,艺术楼和智能制造实训楼的入口面向此标高。接着通过大台阶下到北侧370 m标高入口广场。最后通过缓坡与北侧校园入口处365 m标高衔接,如图9所示。

图9 竖向设计示意图

3.4 景观设计

景观结构上——用“二带多链”来表达,一条景观带是以入口广场为中心,沿东西向展开联系着原校区校园轴线景观带,另一条是围绕生活广场的休闲景观带。“多链”是指从二条景观带中生长出来的多个内部庭院,如图10所示。

图10 景观带透视图

景观层次上——立体的、多方位的。

既有地面景观,又有屋顶花园,既有中心景观,又有庭院景观、天井景观。

景观与建筑的关系上——是相互渗透的。

将建筑底层局部架空,让中心景观带延续到建筑内部空间,建筑包含着景观,如图11所示。

图11 生活区广场透视图

4 单体设计

4.1 平面布局

将学生宿舍、食堂设置在场地南侧,靠近旧校区的宿舍区,从而形成一个完整生活区。艺术楼群与智能制造实训楼设置在场地北侧,动静分区,既相互独立又联系方便。艺术楼群靠近龙岩艺校,形成完整的艺术版块,方便共享。每个区域通过不同的标高,最大限度跟场地原始地形相结合,减少挖方填方,尽量实现场地内的土方平衡,从而节约投资。

7栋学生宿舍可容纳 5500 名学生,一期4栋宿舍楼为高层内廊式,每栋10层,每间可容纳4人,并带独立卫生间,底部通过裙房连接,并设置活动室等用房,方便学生交流。二期2栋宿舍楼为多层内廊式,每栋6层,每间均可容纳4人,并带有独立卫生间。同时预留一栋高层内廊式宿舍楼。U 字半围合形成的中庭,对学生们来说是个快乐的活动空间。中庭可以成为举办各种活动的中心广场,让学生们不仅仅只是待在宿舍而多了更多的公共交往空间,丰富了学生们的课余生活。

宿舍两两成组。通过一个门厅,管理两栋宿舍,节约管理成本。

食堂位于生活区的中心区域,具有良好的可达性和均好性。食堂为3层,主入口面向390 m标高的生活广场,方便师生就餐。食堂后勤区留出卸货区域,出入方便。

艺术楼群设置在场地北侧,部分功能区域方便与艺校共用,提高利用率。艺术楼为5层,主要功能为专用教室、琴房、表演厅等。

智能制造实训楼设置在场地北侧,与艺术楼群统一规划设计。

4.2 造型设计

本案合理利用地形高差和山地特点,使建筑物依山就势、鳞次栉比、层级而上、随着等高线的起伏与走向,形成生动的有山地特色的空间定位形式,使建筑形体的塑造融入山体地段环境之中,与地形地貌浑然一体。

设计中多采用连体设计,整体而大气。不同标高组团通过连廊连接,层层叠叠,形成丰富的建筑形态。立面肌理采用错动的横向线条,简约而不简单,呈现和谐而统一的整体效果,如图12所示。

图12 艺术楼群效果图

5 结语

任何建筑都处在特定自然环境中,在受到环境包容和制约的同时,又成为其不可分割的部分,形成新的环境景观[3]。在龙岩学院扩建(一期)的设计中,根据基地现有条件,遵循因地制宜原则,最大限度顺应基地原始地貌,借自然之态,并加以人为主动利用,使新建建筑与自然环境融为一体。同时借鉴土楼元素,融合本土文化,实现新旧校区和谐统一的对话。