台地区农村居民点空间布局与优化策略研究*

2021-06-16任艳敏李淑华胡兆云

任艳敏,李淑华,胡兆云,刘 玉※

(1.北京农业信息技术研究中心,北京100097;2.国家农业信息化工程技术研究中心,北京100097;3.铜陵市叉安区农业农村局,安徽铜陵244100)

0 引言

农村居民点空间布局与优化是农村土地利用问题研究的重点[1-2]。长期以来,在历史渊源、自然条件、生活习俗等综合影响下,农村居民点长期处于农民自发选择状态,存在居民点无序扩张严重、整体布局分散、内部利用效率低、基础设施和环境改善成本高等问题[3-4]。深入研究影响农村居民点空间布局的内外部因素,选取适宜的优化策略,对改善农村生产、生活、生态环境等意义重大[5]。

目前,许多学者围绕农村居民点的空间特征[6]、适宜性评价[7]、变化驱动力[8-10]以及居民点间的影响[11-12]等关键问题开展了大量研究,并取得了一系列成果,为农村居民点布局优化调整提供参考。但已有研究侧重定量分析河流、交通、海拔、耕作距离等因素对居民点布局的影响[13-14],对不同类型居民点的布局优化策略仍停留在定性分析层面[15-19]。近年来,已有学者尝试采用Voronoi图的空间分割功能,计算发生元居民点的势力影响范围,进而确定影响范围内迁村并点居民点的搬迁方向[20]。但常规Voronoi图未考虑发生元居民点的集聚作用和影响力,难以准确核定其势力范围[21-24]。其次,已有研究的案例区多集中在地形起伏较小、自然条件同质性较高的平原地区[7,11],台地区农村居民点布局优化策略方面的研究较少。

台地是指四周有陡崖的、直立于邻近低地、顶面基本平坦似台状的地貌,主要分布在山区与海岸带的过渡区域,一般海拔低于100 m,相对高度在80 m以下,土地利用类型多样,土地生产潜力较大,是我国重要的粮食产区和农业基地。海南省作为台地集中分布区,全省台地面积占土地总面积的43.44%。根据《海南省土地利用总体规划(2006—2020年)》土地利用功能分区图,文章选取位于“环岛台地农业综合发展用地区”中的屯昌县为研究区,以农村居民点图斑为单元,在构建居民点综合影响力评价模型的基础上,基于不同地貌类型制定差异化的居民点空间布局优化策略,并利用加权Voronoi图指导迁村并点居民点搬迁,以期为台地区农村居民点的空间布局优化以及下一步国土综合整治提供科学依据。

1 研究区概况与数据来源

1.1 研究区概况

屯昌县是海南省中部内陆县,地处北部沿海与中部山区过渡地带;地势南高北低,中间较为平坦,地貌以丘陵、台地为主;属热带海洋性季风气候,雨量充沛,干湿分明。全县土地总面积12.32万hm2,2015年有1734个居民点图斑,人均用地115.20 m2;但平均每个行政村有10.77个居民点图斑,布局分散、集约程度低;加上基础设施、公共设施配套不完善等问题,亟需开展居民点空间布局优化研究,为未来农村居民点整治提供依据。

1.2 数据来源与处理

该文主要数据来源为:①2015年土地利用现状图,获取农村居民点图斑数据;②土地利用总体规划数据库(2006—2020年),获取乡镇界线、道路、河流、空间管制分区等数据;③《地质灾害防治规划(2013—2020年)》,获取地质灾害分区图;④《中华人民共和国地貌图集(1∶100万)》(2009年),获取地貌类型数据;⑤DEM,获取地形坡度数据;⑥2015年屯昌县统计年鉴及各乡镇统计报表,获取各行政村工农业总产值和人均纯收入等信息。该研究以农村居民点图斑作为评价单元,并在ArcGIS 10.3软件平台上实现纸质地图矢量化,并统一各个专题图件的空间投影坐标系统。

2 研究方法

2.1 研究思路

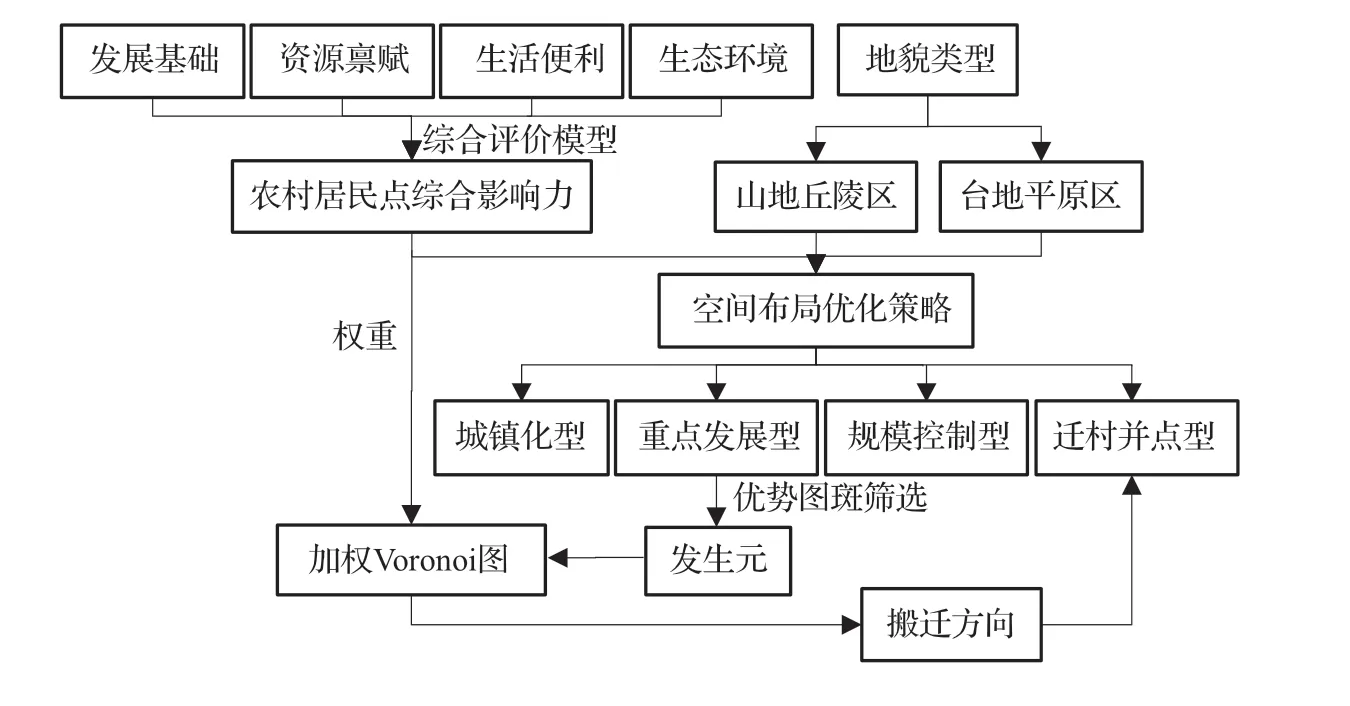

由于不同地貌类型区的地形条件、区位条件和社会经济发展水平存在明显差异,该研究首先将屯昌县划分为山地丘陵区和台地平原区;以农村居民点图斑为单元,从发展基础、资源禀赋、生活便利和生态环境四方面选取指标,构建综合影响力评价模型;然后依据地貌类型、居民点综合影响力和图斑面积,提出4种居民点空间布局优化策略;最后从重点发展型居民点中选取优势图斑作为发生元,利用加权Voronoi图确定迁村并点型居民点的搬迁方向(图1)。

图1 技术路线Fig.1 Technical framework

2.2 农村居民点综合影响力评价模型构建

2.2.1 评价指标体系

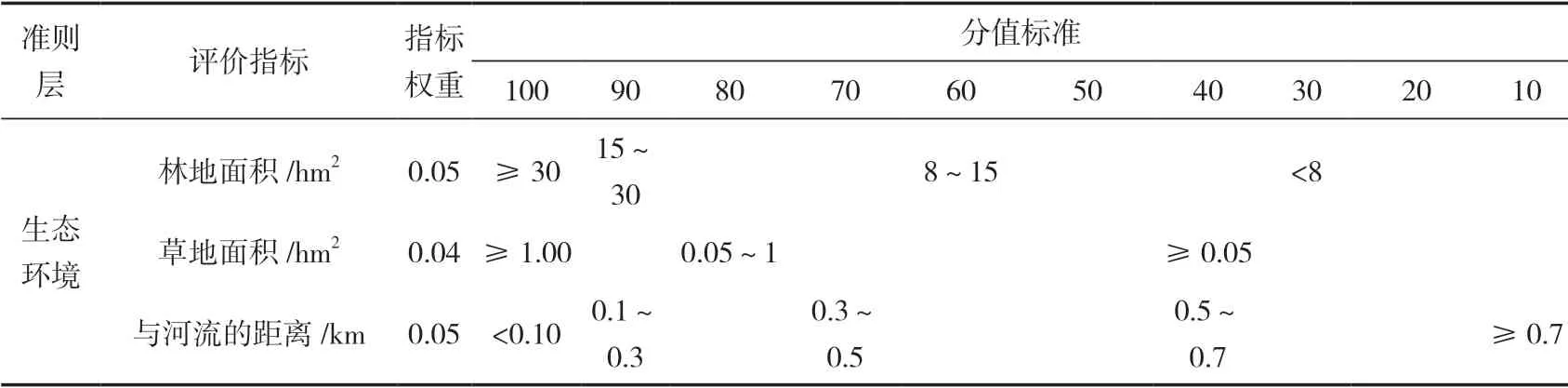

参考已有研究[11-18],结合屯昌县实际情况以及资料的可获取性,按照生产发展、生活宽裕、村容整洁的要求,从发展基础、资源禀赋、生活便利和生态环境四方面,构建农村居民点综合影响力评价指标体系(表1)。

表1 农村居民点综合影响力评价指标体系与分值标准Table 1 Evaluation index system and score standard of comprehensive influence of rural residential areas

续表

(1)发展基础。发展基础是农民利用区域资源发展产业、进而提高收益的基础条件,该研究选择居民点面积、人均工农业总产值、人均纯收入、建设条件等来表征居民点发展的基础条件。其中,居民点面积越大,说明搬迁成本与难度较高,适宜就地发展;人均工农业总产值越大,人均纯收入越高,说明居民点经济基础较好,落实相关规划、实施土地整治等的能力较强,适宜保留继续发展。而建设条件指土地利用总体规划确定的允许、有条件、限制和禁止建设区,居民点位于哪个区域直接影响着其未来发展潜力与优化方向。

(2)资源禀赋。资源禀赋是农民从事农业生产的基础,该研究选取耕园地面积、地形坡度和地质灾害状况3个指标来表征。其中,耕园地面积越大,说明农业资源越丰富,越适宜就地发展;地形坡度越大,水土流失概率越大,不利于居民生产和生活,适宜搬迁;地质灾害状况反映区域发生地质灾害的概率,易发生地质灾害地区的居民点应优先考虑搬迁。

(3)生活便利。生活便利是农民选择居住区重点考虑的因素,该研究选取最邻近指数、与道路的距离、与城镇的距离和与医院的距离表征。其中,最邻近指数是指居民点到周边居民点的最短距离,反映了居民点在空间上的随机或集聚分布状态,集聚发展区有利于基础设施布设等,是今后居民点优化的主要方向,而过于分散的小面积居民点未来考虑搬迁、合并。与道路的距离反映了农民出入居民点的便利程度,距离道路越近,越有利于居民出入。与城镇和医院的距离,反映了居民点受城镇和医院的辐射作用,距离越近,受到的辐射作用越大,农民生活和就医越便利。因此,居民倾向于居住在靠近道路、城镇和医院等基础设施的区域。

(4)生态环境。生态环境良好是居民追求健康和生活品质的重要方面,该研究选择林地面积、草地面积和与河流的距离来反映。其中,林地面积和草地面积反映区域内的绿化水平,也间接反映环境承载能力。林草地面积越大,说明区域内的生态环境越好,越有利于农村居民点的完善与发展。与河流的距离越近,居民生活用水、农业灌溉和工业生产用水越便利;再加上人们“依山傍水”的居住习惯,布局居民点的可能性越大。

2.2.2 综合影响力评价模型

为了数据的可比性,该研究根据指标性质不同,采用[0,100]闭合区间实现指标分值的标准化,并利用层次分析法确定指标权重(表1)。计算结果表明:层次总排序检验结果为CI=0,CR=0,具有满意的一致性,说明确定的指标权重具有合理性和可行性。该研究采用加权指数和法[25]计算居民点综合影响力。评价模型为:

式(1)中,Fj为评价单元j的综合影响力指数;Aij为评价单元j第i个评价指标的标准化值;Wi为第i个评价指标的权重,n为评价指标总数。

2.3 加权Voronoi图

Voronoi图作为一种用于空间分割的几何结构,已广泛应用于地理、地质、医学等领域。但常规Voronoi图仅考虑距离远近这一因素,未考虑发生元的质量差别。为实现在各发生元差别明显情况下的空间剖分,该研究采用加权Voronoi图进行居民点空间势力范围的划分,指导迁村并点居民点搬迁。具体步骤为:①依据综合影响力指数和图斑面积,选取优势居民点;②利用ArcGIS 10.3中Calculate Geometry工具获取优势居民点的质心点;③以质心点为发生元、综合影响力平方根为权重,借助美国乔治亚大学Mu编写的wvd 2009程序生成加权Voronoi图;④依据加权Voronoi图划分的优势居民点势力影响范围,指导迁村并点居民点搬迁。

3 结果分析

3.1 综合影响力评价结果分析

利用式(1)计算所有居民点图斑的综合影响力指数。利用ArcGIS中Natural Breaks工具将其分为3个级别,分别为:I级(75~96.5)、II级(60~75)、III级(35~60)(图2a)。(1)I级区居民点平均图斑面积较大,主要分布在地势平坦的屯城镇、枫木镇等;该类型居民点地理位置优越,几乎没有自然灾害,耕地园地面积较大,农业资源丰富,加上靠近县城且交通便利,方便居民的生产生活,适宜就地稳定发展。(2)II级区居民点总面积最大,各乡镇均有分布,以屯城镇、新兴镇和南坤镇分布最多;该类型居民点所处区域地形坡度较大,自然灾害较易发生;但邻近度较好且交通便利,周边林、草地分布较多,耕地资源充足,是缓解重点城镇村扩张压力和推进城乡一体化发展的重要区域,可通过推动田、水、路、林、村综合整治,改善农村生产、生活条件和生态环境,增强居民点的集聚能力,成为更高等级的居民点。(3)III级区居民点平均图斑面积较小,散乱分布在地势较高、地形坡度较大、地质灾害较易发生的区域;经济落后、发展基础和资源禀赋条件差,发展潜力较小;加上交通不便与远离建制镇,未来应严格禁止新增建设用地,并逐步迁并到影响力较大的居民点。

3.2 农村居民点空间优化策略

该研究依据地貌类型差异,在综合考虑居民点综合影响力指数和图斑面积的基础上,提出了4种空间优化策略(表2),并统计了不同策略居民点的面积与图斑个数等(表3)。

表2 屯昌县农村居民点空间优化策略Table 2 spatial optimization strategy of rural residential areas in Tunchang county

表3 屯昌县农村居民点分类Table 3 Classification of rural residential areas in Tunchang county

(1)城镇化型。该类居民点主要分布在县城和镇政府周围,受城镇空间作用引力较大,辐射影响较强,可通过镇改街、村改居、农转非等方式纳入城镇体系进行发展。在优化过程中,应紧密结合村庄规划、土地整治规划与城镇规划,将居民点向住宅小区集中;同时合理安排转制过程农民的生产生活方式,及时将农民纳入城市社会服务体系。

(2)重点发展型。该类居民点的平均图斑面积最大(10.07 hm2),发展潜能较强,资源比较丰富,加上生活便利和生态环境良好,对农民具有较强吸引力;应将其作为中心村重点发展,采取集中建设现代化居民点的方式,引导周边分散、规模小的居民点向其集聚,并充分发挥区位优势及产业规模,吸引资金和劳动力。同时,要在建设过程中适当预留发展用地,以备其他农村居民点的迁入。

(3)规模控制型。该类居民点面积最大,占全部居民点面积的43.73%,多集中连片分布在台地平原区,各方面条件基本能满足农民的生产生活和发展需要;但基础设施和公共服务设施条件较差,未来发展缺乏竞争力。在优化居民点布局时,应将其作为自然村保留,但限制其发展,更要防止居民点的无序扩张;注重内涵挖潜,提高集约利用水平。

(4)迁村并点型。该类居民点平均图斑面积最小(0.51 hm2),且多零散分布在地势较高的山地丘陵区,农民收入少、发展基础和资源禀赋差,不利于农业生产和居民生活;加上基础设施和公共服务建设不完善,几乎没有吸引力,未来考虑将其搬迁。

3.3 基于加权Voronoi图的居民点搬迁

屯昌县共有1 129个迁村并点型居民点,其搬迁方向直接影响着居民的生产生活。考虑到重点发展型居民点是农村地区未来重点发展区域,且对农民的吸引力较强,因此将其作为迁村并点型居民点的搬迁方向。

为便于形成较大规模的农村居民点并扩大其影响范围,该研究从重点发展型居民点中选取了图斑面积较大、综合影响力较高的77个图斑作为优势发生元,以影响力平方根为权重生成加权Voronoi图;发生元居民点即为Voronoi图分割单元内迁村并点型居民点的搬迁方向(图2b)。在搬迁时,要兼顾迁出区与迁入区农民的融合,合理安置移民的住房及生产生活,采取整体搬迁、集中安置、有效提高土地利用效率和基础设施的共建、共享率,实现区域协同高效发展。

图2 农村居民点综合影响力评价分级与布局优化策略Fig.2 Comprehensive influence evaluation and layout optimization strategy of rural residential areas

4 结论与讨论

该研究基于台地区特殊的地貌类型,提出了农村居民点空间布局与优化策略,为区域农村居民点整治与规划提供方法参考。主要研究结论如下。

(1)构建了包括发展基础、资源禀赋、生活便利和生态环境的农村居民点综合影响力评价模型,并对屯昌县1 734个居民点图斑开展评价分级。其中,I级区居民点主要分布在台地平原区,基础设施配套完善、生产生活条件良好,城镇化水平较高,属于重点发展地区;II级区居民点耕地资源丰富且交通便利,是缓解重点城镇村扩张压力和推进城乡发展一体化的重要区域;III级区居民点斑块小且分布分散,多位于山地丘陵区,易发生地质灾害,发展潜力较小,不宜扩建。

(2)基于屯昌县的地貌类型、综合影响力指数和图斑面积,提出了4种农村居民点空间优化策略:城镇化型多位于镇区规划范围内,应纳入城镇体系重点发展;重点发展型应加大建设力度,形成一定集聚规模;规模控制型应禁止居民点无序扩张并限制其发展规模,重点挖潜内部潜力,提高集约利用水平;迁村并点型应严禁新增建设用地,逐步迁并到附近优势居民点。基于加权Voronoi图确定了重点发展型77个优势居民点的影响范围,指导了1129个迁村并点型居民点搬迁。

(3)该研究虽在一定程度上指导了台地区农村居民点的空间布局与优化调整,但受资料来源限制,无法获取居民点图斑的社会经济数据,只是按照图斑面积比例将以村为单位的统计数据分配,必然导致综合影响力计算结果与实际存在一定差距;基于加权Voronoi图指导居民点搬迁,突破了行政界线,仅考虑全县居民点布局的整体效益,且未对迁出村搬迁意愿以及迁入村接纳意愿开展实地调研,未来需要进一步研究;此外,采用统一的指标体系对居民点进行评价,未考虑美好乡村、古村落、民俗村、少数民族村等特殊居民点的布局优化,在具体操作时需根据实际情况对特殊居民点进行保护或重点发展。