黄河流域的研究现状与发展趋势:基于CiteSpace的可视化分析

2021-06-15马海良徐龙

马海良,徐龙

(1.河海大学 商学院,江苏 常州 213022;2.江苏省“世界水谷”与水生态文明协同创新中心,江苏 南京 211100)

黄河宁,天下平。黄河作为中华民族的母亲河,在哺育中华儿女成长的同时,也通过洪水决堤和黄沙淤积等问题不断影响着人们的经济和生活。2019年,黄河流域生态保护和高质量发展会议在郑州召开,习近平总书记提出,黄河问题“重在保护,要在治理”,要求通过黄河流域的高质量发展实现黄河成为“幸福河”的目标,学界自此出现了黄河流域研究的新高潮。为了系统梳理黄河流域研究的历史演变过程,并剖析目前黄河流域研究的热点和发展趋势,以中国知网收录的黄河流域相关研究文献为基础,运用CiteSpace软件对黄河流域的研究进行可视化分析,为黄河流域可持续发展提供理论借鉴,同时对黄河流域高质量发展提供实践指导。

文献计量分析是一种科技文本挖掘工具,用于评价某领域的研究现状和发展趋势[1],较多的学者运用该方法针对不同的研究问题展开探索,取得了丰硕的成果,如张灿灿等利用CiteSpace软件对我国水足迹进行计量分析,讨论水足迹研究的热点并给出未来发展建议[2];贺天明等利用CiteSpace软件分析我国农业管理节水研究的演进过程与热点前沿[3]。通过文献计量CiteSpace软件对黄河流域研究文献绘制知识图谱、黄河流域的研究现状与发展趋势进行梳理与分析,从而为黄河流域的研究提供借鉴和方向。

一、数据采集及研究方法

(一)数据采集

以中国知网为数据检索库,以“黄河流域”“黄土高原”关键词为检索条件进行检索,考虑到黄河流域河流的影响,以“渭河”“黑河”等为关键词进行文献检索,检索结果与“黄河流域”“黄土高原”为关键词进行文献检索,结果接近。同时,为保证论文质量、精确性与有效性,检索来源设置为核心期刊或核心来源期刊,检索时间为2010—2020年,共检索文献2 710篇。为保证数据的准确性和可用性,手动删除期刊中广告书评、简讯、启事、书讯、公示、会议以及其他与研究主题相关性不高的文献,最终获得有效数据2 422条,将此2 422条数据作为数据样本,以“rewforks”的形式导出,对其进行研究。

(二)研究方法

CiteSpace是陈超美博士及其团队开发研究的一款用于文献计量和数据分析的专业软件,运用该软件可以实现对结果可视化处理,并将最终结果直接以知识图谱的形式呈现出来,这种方式得到了很多学者的认可[4-5]。使用CiteSpace 5.5R2版本对以上所获得的2 422条有效数据进行处理,设置参数TOP N=30,TOP N%=10%,时间切片设置为2。通过对作者、研究机构、关键词、研究热点等内容进行分析,展现黄河流域的研究现状、演进过程以及研究前沿。

二、黄河流域的研究现状

(一)论文发表总数分析

通过分析近年来黄河流域相关论文的发表数量,可以定性地判断该研究主题的重要程度。2010—2020年有关黄河流域的论文数量见图1所示。近年来黄河流域发文数量大致可以划分为三个阶段。第一阶段为2012年前,在该阶段,黄河流域研究的文献数量呈下降趋势;2012—2018年为黄河流域研究发展的第二阶段,有关黄河流域研究的论文数量总体保持平稳,年发文数量围在200篇上下波动,反映出黄河流域的理论研究体系已较为成熟;2019—2020年为黄河流域研究发展的第三阶段,尤其在2019年习近平总书记发表讲话以后,有关黄河流域研究的论文发表数量急剧增加,2020年发表数量达398篇,黄河流域研究进入新的成长阶段,黄河流域高质量发展成为学术界关注的重点。

图1 2010—2020年历年黄河流域研究文献发文数量

(二)高产作者信息分析

1.高产作者发文数量及所在单位统计

通过对作者发文数量以及所在单位的统计分析,可以揭示我国哪些机构是黄河流域的研究重镇,以及哪些学者是黄河流域的研究专家。对发文数量排名前10位的作者以及所在机构进行分析(见表 1)。其中,西北农林科技大学的作者有4名,西安理工大学有2名,中国科学院水利部水土保持研究所有2名。可见,西北农林科技大学作为我国研究黄河流域的主要机构之一,在黄河流域治理、水资源利用管理、水土保持、粮食生产等方面的研究具有举足轻重的作用。在高产作者中,张强学者以34篇发文量排名第一,其主要研究方向为气候变化对生态植被及径流量影响[6-8];李占斌学者以28篇发文量排名第二,其主要研究方向为黄土高原土壤侵蚀与水土流失[9-11];安韶山学者以27篇发文量排名第三,其主要研究领域为黄土丘陵区植被恢复与土壤养分[12-14]。

表1 2010—2020年黄河流域研究发文量排名前10的作者

2.高产作者合作状态分析

对各位高产作者的合作关系与合作强度分析,可以较好地分析研究者团队合作的能力,以及我国科研机构携手攻关协同发展的态势。通过对数据处理,得到阈值为8、节点为434、连线为590、网络密度为0.006 3的作者共现知识图谱,具体见图 2所示。通过对图谱连线分析,可知各作者间的合作状态:一是部分学者合作较为密切,较为典型的是形成了以李占斌、王孝安、邵明安、穆兴民、张强等人为核心的研究团队。二是从复杂紧密程度上看,各团队间连线较为单一松散,团队间合作有限。目前黄河流域各研究领域已形成了稳定的研究分支,因不同学者关注的领域不同,不同团队间存在一定的合作关系,但合作有限。三是虽大多数作者处于合作状态,但仍有少数学者如安韶山、刘晓燕、汤国安等,这些学者发文数量较多,但处于相对独立的研究状态。

图2 2010—2020年黄河流域研究作者共现知识图谱

(三)发文机构分析

对论文作者的单位进行统计分析,可以较好地发现哪些机构是黄河流域研究的研究重镇,同时对发文数量的分析可以粗略地辨别每个机构在黄河流域研究这个具体领域的大致水平。论文发表数量前九名的机构以及发文数量具体见表2。

表2 2010—2020年研究文献发文量前9位的研究机构

西北农林科技大学发文量排名第一,这充分表明西北农林科技大学在黄河水资源管理、水生态治理、水土保持等方面具备深厚的知识积累,培养了大批黄河流域研究的专业高级人才。另外,在发文数量前9的机构中,分别涵盖了研究院所、企业与高校这三种不同性质的机构,这也说明我国不同性质单位的员工在黄河流域研究治理方面纷纷出谋划策,呈现出政府"有形之手"与市场"无形之手"在黄河流域研究方面统筹协调发挥作用。

整理各高校发文数量可以看出,西北农林科技大学排名第一,中国科学院大学次之,西北大学排名第三,陕西师范大学排名第四,河海大学排名第五。5所高校中,陕西省3所,江苏省1所,北京市1所。陕西为黄河领域的重要省份,西北农林科技大学、西北大学、陕西师范大学3所学校紧密结合西北地区特点,充分利用学科优势,与地方进行产学研合作,在黄河流域治理的水文勘测、数据获取、政策制定方面拥有更多优势,致力于生态环境治理与水资源利用开发等,取得了丰硕成果。河海大学是以水利为特色、多学科协调发展的大学,校内设立多个重点实验室、工程技术研究中心、工程实验室,科学研究成果丰富,为国家水利事业提供了有力的人才资源和智力支撑。5所高校中,985工程院校1所,211工程院校4所,这些院校都拥有国家重点实验室,在黄河流域理论研究和实际应用研究中的水平和实力具有相对的优势,集中了该领域的优秀科研人才。

对论文发表机构进行共现分析,可以表明各个机构间的发文状态与合作强度。通过对数据处理,得到阈值为20、节点为214、连线为180、网络密度为0.007 9的机构共现知识图谱,见图3。由此可见,西北农林科技大学资源环境学院和中国科学院水利部水土保持研究所节点最大,两者发文数量最多。整个知识图谱显示发文机构间相对独立,合作网络状态呈发散状,各分支连线单一,机构间无交流,合作强度较弱。

图3 2010—2020年黄河流域研究机构共现知识图谱

(四)高被引文献分析

对高被引文献分析,可以得出创新性较高、影响力较高的文献分布,也可以评价研究者的学术水平以及研究机构的研究能力。在知网上对数据检索时,选取样本文献中被引文献排名前10的文献,检索时间为2021年1月,检索结果见表3。

表3 研究文献排名前10位的高被引文献

发表高被引文献的数量是每个学者可持续、高质量研究的重要指标。对高被引文献作者分析,能够直接体现该学者在研究领域的学术影响力。在排名前10位的高被引文献作者中,傅伯杰学者的文章有2篇,并且,他在土地利用、生态系统服务方面作出突出贡献,具有较高的学术影响力。另外,高被引文献的数量与刊物的质量和学术影响力具有明显的正相关关系。排名前10的高被引文献中,有3篇刊登在期刊影响力较高的《生态学报》上,《地理学报》《资源科学》也分别刊登了2篇高被引文献。

(五)关键词聚类分析

对关键词聚类分析,得出了与黄河研究热点相关的知识结构以及12个聚类,列出每个聚类标签值为前3的关键词,结果见图 4。其中,模块值0.849 8>0.3,说明划分出来的社团结构是显著的,平均轮廓值0.541>0.5,说明聚类结果合理。可以看出,12个聚类中有涉及特定区域的研究,如黄河流域、黄河源区、黄土高原;也有涉及具体水文变化和水资源利用的研究,如水土保持和空间差异;还有一些环境因子、经济效益和高质量发展的研究。为了更好地说明问题,下面以聚类分析特征值较高的三个聚类:高质量发展、黄土高原和黄河源区为例,结合具体文献进行详细阐述。

图4 2010—2020年黄河流域研究聚类结构图

聚类标签“高质量发展”,对应的聚类特征值为56.92,其主要包括生态保护、城市群、产业结构、环境规制等方面的研究。黄河流域生态环境脆弱,传统产业升级发展步伐滞后,发展动力不足。因此,要实现黄河流域高质量、可持续的绿色发展,亟须进行产业结构调整,加强环境规制,加强沿黄城市群建设。沿黄城市群是黄河流域高质量发展的关键区域,但由于各城市间发展存在明显差异,目前尚未形成有效的区域协调机制,高质量发展的动力机制也尚未健全。因此,推动黄河流域城市群的高质量发展,加强各城市间网络联系,强化资源环境的耦合协调发展,打造优势产业集群,对黄河流域高质量发展有着重要意义[15]。

聚类标签“黄土高原”,对应的聚类特征值为43.27,其主要包括治理开发、小流域治理、水土保持工作等方面的研究。黄土高原作为我国水土流失较为严重的地区之一,是黄河流域水土保持工作的重点地区,其研究层面主要围绕黄土高原的土壤侵蚀、水土保持、治理开发与生态保护展开。进入21世纪以来,得力于黄土高原水土保持工作的开展,主植被规模化恢复,坡面阻控作用加强,黄河泥沙减少效果显著[16],已取得了较高的经济效益、社会效益与生态效益。新时期水土保持工作关系着黄河流域的生态治理与高质量发展,也将面临着战略定位、发展方式、理论内涵转变的重大挑战[17],同时由于人类活动和气候变化的不确定性、水土保持科学研究滞后于水土保持工作实践等问题[18],对水土保持工作提出了更高的要求,黄土高原水土保持科学研究仍待深入。

聚类标签“黄河源区”,对应的聚类特征值为17.01,其主要包括地表水、气候变化、降水等方面的研究。气候变化主要通过对降水、蒸散发和径流量等要素产生影响,进而改变水资源存量与时空分布特征,影响水资源利用格局[19],影响黄河流域生态格局、农牧业生产等。近几十年来,黄河流域的局地气候变化明显,加之受到人类活动的影响,黄河流域部分地区生态系统和水文情势都发生了显著性变化。研究学者对黄河流域气候变化的关注度提高,分析黄河流域气候变化下的影响趋势,提出相应的解决措施及未来的研究方向。郑子彦等从气候变化的角度研究了黄河源区的生态植被与径流量变化,提出必须加强生态环境保护、有序开发利用水资源等对策建议[20];张镭等通过研究气候变化对黄河流域影响的未来趋势,提出构建预警机制、优化植被布局、加强预防性保护技术研发等的工作建议[21]。

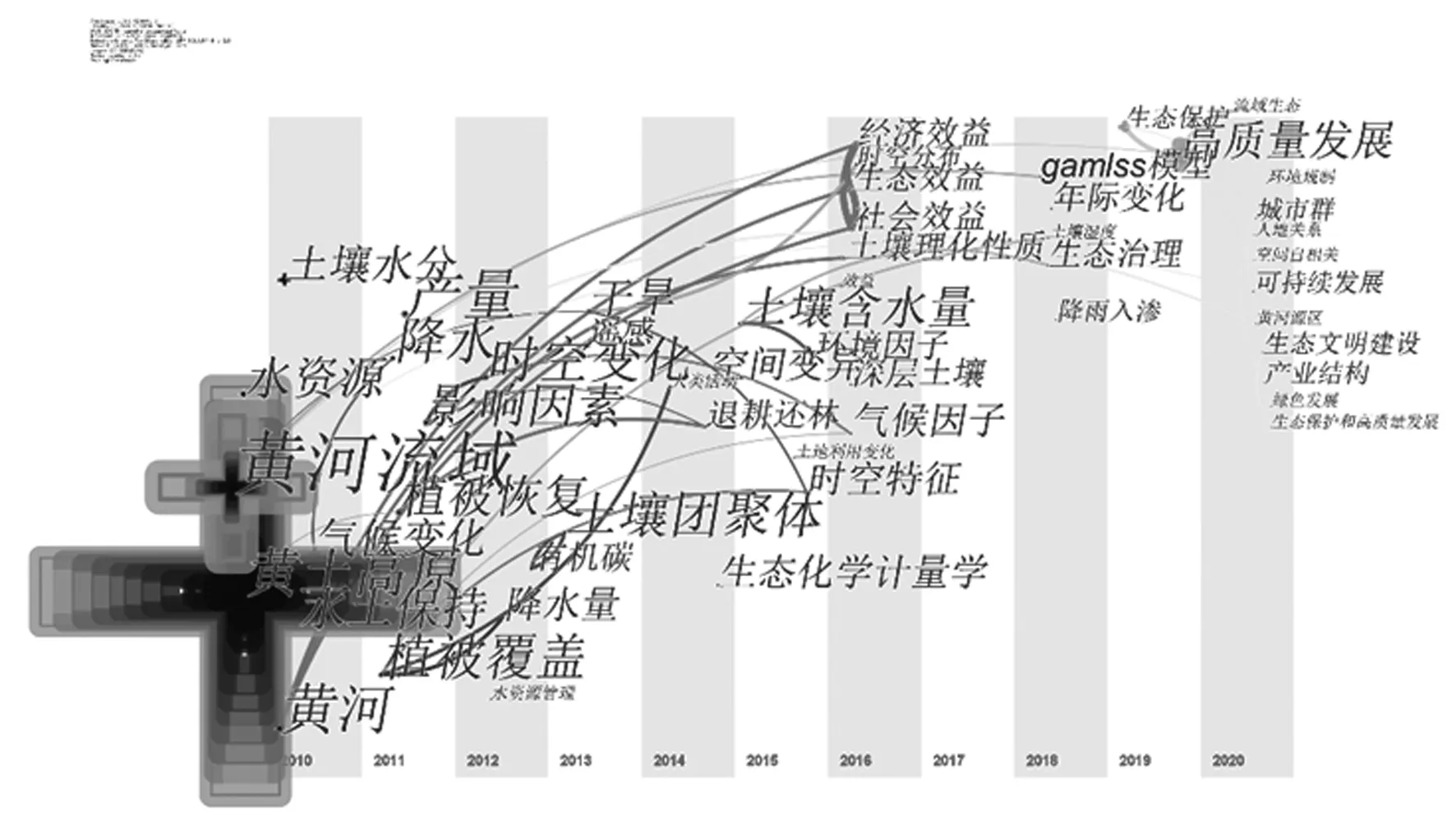

三、黄河流域研究演进过程分析

CiteSpace中关键词时区共现图可以直观地反映不同时间段内该研究领域的演进过程,体现热点领域、研究方法的变化,整体清晰合理地把握黄河流域研究发展脉络[22]。绘制关键词时区演化图,具体见图5。图中显示了各时区内出现次数较高的关键词,关键词的不断演化代表着研究重心的转移。

图5 2010—2020年黄河流域研究时区共现图

在时区共现图中,节点以“黄河”“黄河流域”“黄土高原”“水土保持”“水资源”“气候变化”为出发点,体现出黄河流域研究的核心发展趋势。2019年,时区共现图中出现“高质量发展”“生态保护”新的研究节点,研究重心逐渐转向生态治理。

2010—2014年的研究主题为气候变化,关键词有:气温、干旱、水资源管理、降水量、变化趋势等。2012年,气候变化,极端天气增多,气候变化的影响成为研究热点。气候变化对水资源的影响主要体现在两个方面:一是气温变化,全球变暖,气温升高,冰川积雪消融加快、蒸发量增加;二是降水变化,降水量增加,径流增加。加之黄土高原地区特殊的土壤特性,降水量增加,水土流失加剧,打破原有的水沙平衡。

2015—2018年的主要研究主题为黄河流域效益成就,关键词有:生态效益、经济效益、社会效益、环境因子、时空变化、生态治理等。2016年是人民治理黄河70周年,多位专家学者从社会、经济、生态效益等角度对70多年来人民治黄成果进行回顾和总结,评价70多年来人民治理黄河的成效。

2019—2020年,黄河生态治理、生态保护成为新的研究热潮,出现新的研究节点,关键词有:生态保护、高质量发展、绿色发展、生态文明建设、流域生态、环境规制、可持续发展、城市群等。在黄河领域研究时区变化图中,可持续发展、生态环境、生态补偿、生态效益等一直贯穿于研究体系。

整体来看,黄河流域治理研究的演进过程与时代背景和国家的规划密切相关,这也反映我国黄河流域治理方面的研究紧跟时代热点,为解决国家黄河流域治理的主要矛盾不断提供理论方案。《十二五纲要规划》提出加强水土保持工作、加强生态治理与防灾减灾体系的建设;《十三五纲要规划》在原来基础上提出了加强沿黄经济带的建设,从关键词时区演化图来看,我国的研究基本围绕上述方面,加强黄河沿岸生态保护力度、促进沿岸经济建设逐渐成为研究热点。

四、研究前沿分析

通过对研究前沿的识别与追踪,了解学科研究的最新演化动态,从而识别需要进一步探讨的问题,以及追踪该学科未来的研究重点。突现关键词是指一个关键词的频率在短期内有很大的变化,突现性越高,说明在该时间段内,关键词的频次变化率越高。相比于传统的高频关键词分析,突现关键词更加适合研究某领域发展过程中的新兴趋势和突然变化[23]。运用CiteSpace软件的热点词突现进行研究前沿的分析。对关键词突现分析,结果见表4。

表4 2010—2020年黄河流域研究热点词突现图

可知,黄河流域治理前沿研究明显划分为三个阶段,实现了由“保护性耕作—退耕还林—生态系统服务”的演进过程,实现了“被动治理”到“主动保护”的转变,生态治理体系日趋成熟与完善。第一,2010—2014期间,突现词为“刺槐”“保护性耕作”“小麦”“降水量”“土壤团聚体”与“分形维数”。其中,“降水量”在整个突现图谱中突现时间最长,说明在黄河流域研究中,关系着水资源配置等关键问题的“降水量”一直是其研究的热点话题,黄河流域水土保持工作处于相对被动的状态。第二,2015—2017年,“生态化学计量学”“退耕还林”与“土壤养分”“时空分布”成为新的突现词,科学技术、理论模型等不断创新,退耕还林工作有序开展,黄河流域水土保持工作卓有成效。第三,2018—2020年,“生态系统服务”“产量”成为新的突现词,随着治黄技术的不断发展与成熟,水资源管理制度化、体系化与规范化,黄河流域高质量发展成为当下学术界研究热点,流域治理工作也逐步从被动治理转变为主动保护,生态治理保护过程更加精准化、针对化,生态治理体系日趋成熟与完善,黄河流域 “水—粮”问题逐渐成为研究热点。2019年黄河流域高质量发展座谈会召开,高质量发展、生态保护关键词或将逐渐成为新的突现热点词。

五、结语

黄河流域的高质量发展对我国实现两个一百年奋斗目标具有重要的影响。通过文本计量分析可以较好地梳理黄河流域研究的演变过程,从而对通过黄河流域的高质量发展提供重要的理论建议。通过CiteSpace软件对中国知网收录的2 422条黄河流域研究进行数据分析,得出以下结论:

第一,黄河流域研究文献数量划分为三个发展阶段,各阶段内文献数量虽有所波动,但整体较为平缓稳定。2019年习近平总书记发表讲话以后,有关黄河流域研究的论文发表数量急剧增加。发文排名前10的作者中有4名来自西北农林科技大学,跨学科、跨领域、跨机构的作者合作较少,连接强度较大的主要为同领域、同机构间作者。

第二,从高被引文献分析,中国科学院生态环境研究中心的傅伯杰学者在黄河流域的土地利用和生态保护方面具有较高的学术影响力;高被引文献主要发表在《生态学报》《地理学报》《资源科学》等生态环境类和地理资源类的权威刊物上。

第三,从演进过程分析,2010—2020年国内黄河流域的演进过程与国家政策密不可分,自2010年来,气候变化、气温、干旱、旱情监测等关键词成为热门研究,近年来黄河流域生态治理、高质量发展成为新兴热点。

第四,从突现结果分析,2010—2020年国内黄河流域治理前沿研究经历三个阶段,逐步实现从 “被动治理”到“主动保护”的转变,流域治理工作更加精准化、针对化。突现过程中,关键词 “降水量”持续时间最长。

虽然系统化梳理黄河流域治理的研究现状、演进过程与研究热点为相关学者的研究提供一定的思路,但也存在一定的不足之处。由于计量软件CiteSpace本身只能对过去的研究状况进行分析,不能对内在的演变机理以及未来的研究趋势进行明确阐述,这些将在未来的研究中进一步完善。