大学生消费结构、风险认知与高校金融安全教育

——基于上海三所高校大学生的问卷调查

2021-06-06张艳虹叶明华华东师范大学

张艳虹 叶明华 华东师范大学

一、问题的提出与文献综述

校园贷之所以会在大学生群体中大肆蔓延,从外部条件来看,是非正规金融资本的逐利冲动;从自身因素来看,是大学生内在金融需求所致。故此,研究大学生的消费结构、融资需求及其金融风险状况等,不仅仅是了解校园贷的基础,也是有效解决大学生金融风险问题的前提。中国银保监会、教育部等五部门联合印发《关于进一步规范大学生互联网消费贷款监督管理工作的通知》,该通知明确提出要对在校大学生开展金融安全教育。为了使高校金融安全教育举措能有效地落地实施,本文对上海三所高校展开了大学生消费结构与金融认知水平调查。

既往对大学生消费特征和金融认知的相关研究可归纳为以下三点:

第一,大学生自身消费不当引致的资金需求缺口加大是校园金融风险的主因。调查发现,当前大学生消费呈现出生存资料消费比重不断降低,享受资料和发展资料消费比重日益提高的倾向;大学生的消费结构日趋多元化,发展型需求和享受型需求已经和基本生活学习消费需求持平,甚至部分大学生的享受型需求远远超过基本生活学习消费需求(林梅、琚迎,2014)。另一项调查显示,高校有近三成大学生赞同或存在超前消费与过度消费倾向(徐磊,2012)。对于超前消费和过度消费的诱因,有学者认为,这是由于大学生居住较为集中,极易产生消费攀比心理(陆林召,2017);也有学者通过测算发现,大学生消费攀比主要来自消费水平的同群效应,室友消费增加会导致其他室友消费的上升(程诚,2015)。除了攀比心理,以及由此产生的同群效应之外,随着经济形态变化,校内外各项竞争加剧,大学生易陷入各种焦虑状态,例如“培训速成”的成才焦虑、“化妆整容”和“急于脱单”的形象和婚恋焦虑等也是诱发大学生超前消费和过度消费的主因(朱国栋,2018)。

第二,高校大学生金融安全教育不全面,存在时滞性。从社会整体格局来看,全球正在经历由“生产社会”向“消费社会”的历史转型,受此影响,大学生出现“喜刷刷”潇洒生活的同时,也加剧了其家庭的经济负担。部分大学生因为信用意识淡薄,造成大量违约行为,最终透支了自身信用,甚至违反道德和法律底线,出现偷盗、抢劫等行为(姚崇、陈丽芬,2014)。部分大学生试图通过金融投资获得收益,但是由于可支配投资金额有限,抗金融风险的能力较差(郝旭光、郑丽娟、陈颖,2012)。当社会和高校针对大学生的金融安全教育缺位时,就容易出现部分大学生片面追求物质满足、背弃优良美德的现象(张卓,2018)。因此,需要对大学生从消费观念、消费结构、融资结构、信用维护等方面做好全面的金融安全教育(逄索、程毅,2017)。

第三,外部资本逐利与互联网金融提供的融资便利性催生了大学生非正规融资需求。研究发现,当前网络信息技术的高速发展是催生校园金融风险的技术根源(吴鹤群、成晓越,2018)。调查发现,当前以智能手机、平板电脑等智能终端为载体的移动互联网消费平台上,主要以大学生消费为主(肖小平,2016)。同时,互联网金融创造出了各种便利的小额信贷工具,资本的逐利冲动使其将触手伸向校园。一面是大学生超前消费和过度消费导致的资金需求缺口,另一面是各种非正规金融工具提供的信贷便利,二者结合导致校园贷的泛滥。有学者将其归结为,非正规金融为大学生的即时消费提供了可能性,而大学生群体本身缺乏收入来源,内因与外因的交互作用共同助长了大学生非正规融资需求(胥青,2017)。

综上,社会转型过程中大学生超前消费和过度消费是催生校园金融风险问题的现实动因;网络技术提供的便利性是助长校园金融风险的技术条件;而高校金融安全教育的不全面和时滞性是导致校园金融风险未能得以提前预警和有效抑制的制度因素。本文将以上海三所高校大学生群体为样本,就当前大学生的消费结构、风险意识和金融认知水平进行调查研究,以期构建科学的、有效的高校金融安全教育对策。

二、大学生消费结构分析

(一)调查区域与问卷设计

为了解上海市大学生校园贷及金融风险状况,课题组对上海三所高校在校本科生与研究生进行问卷调查。调查采用随机发放问卷的方式,剔除回答无效的问卷样本,共计回收有效问卷561份。调查问卷分为四个部分:第一,大学生的基本信息,主要包括被调查大学生的性别、专业、年级、户籍等;第二,大学生的消费结构与融资状况,主要包括被调查大学生的每月消费支出、网购支出、生活费用结余情况,以及融资渠道和投资额度等;第三,大学生的金融风险意识与金融偏好,主要包括被调查大学生对利率、通胀率、风险收益和风险偏好等的认知水平;第四,大学生对金融投资与金融安全教育的参与情况,主要包括被调查大学生的投资品种、投资金额、投资风险承担能力和金融安全教育情况等。上指标分布情况来看,调查样本在性别、学历、户籍、专业等方面构成较为合理,较好地体现了本次调查抽样的随机性。

(二)被调查大学生样本的基本特征

从被调查的561份大学生样本来看,其中,男生占比为31.02%,女生占比为68.98%;本科生占比为66.13%,硕士与博士研究生占比为33.87%;入学前为农村户籍的大学生占比为34.94%,城镇户籍大学生占比为65.06%;经济管理(简称“经管”)专业学生占比为40.46%,非经管专业学生占比为59.54%;非经管专业学生中,文史专业学生占比为30.53%,理工专业学生占比为51.80%,其他专业学生(主要指艺术、体育和医科)占比为17.67%。从被调查大学生的以

(三)被调查大学生的消费状况

1.被调查大学生的消费支出来源渠道

在调查问卷中,关于大学生生活费用来源的问题设计为多选题的方式,为了便于比较,运用蛛网评分法对问卷结果进行分析。蛛网评分法是指,排序题的选项平均综合得分是根据所有被调查大学生对选项的排序情况计算得出,它反映了选项的综合排名情况,蛛网评分越高表示该选项的综合排序越优先。具体计算方法为:选项的蛛网评分=(Σ频数×权值)/该选项填写人次。其中,该选项的权值由选项排序位置所决定。排序在前的选项说明受被调查大学生的偏好越强,其权值就越高;排序在后的选项,则权值较低。

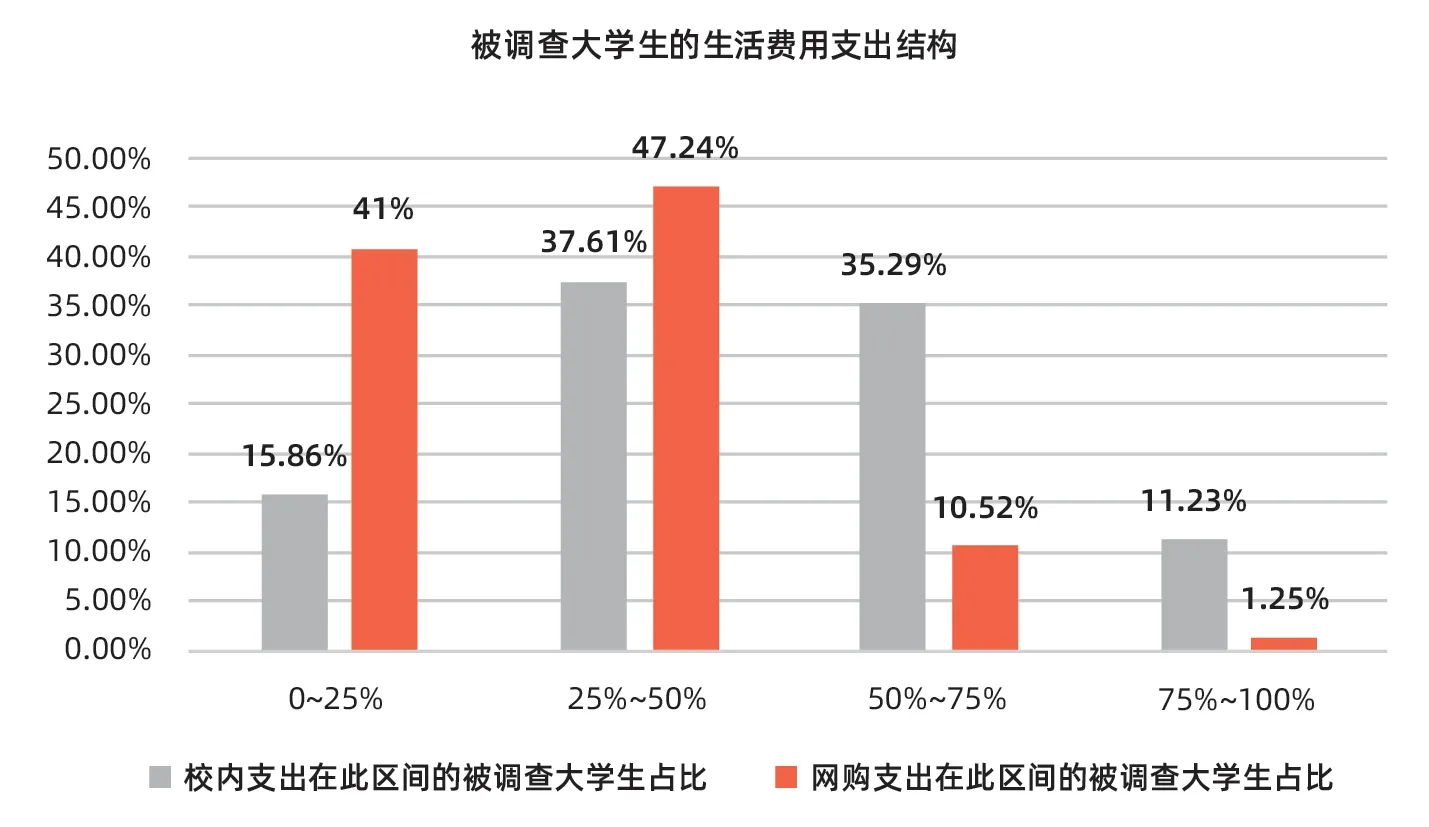

图2 被调查大学生的生活费用支出结构

根据图1结果可知,被调查大学生消费支出主要来源于家庭提供,其次是自己的勤工俭学所得,接着是奖学金与助学金,投资收益在被调查大学生的消费支出来源中占比较低。助学机构和平台,学生们既可以在校内申请助管、助研和助教等工作,又可通过学校家教平台获得校外勤工俭学机会。第三,4.63%的大学生选择向亲戚、朋友和同学借钱解决资金短缺问题,该项融资取决于大学生社交网络的发达程度。第四,6.73%的大学生通过网络借贷平台和实体金融机构进行借贷。

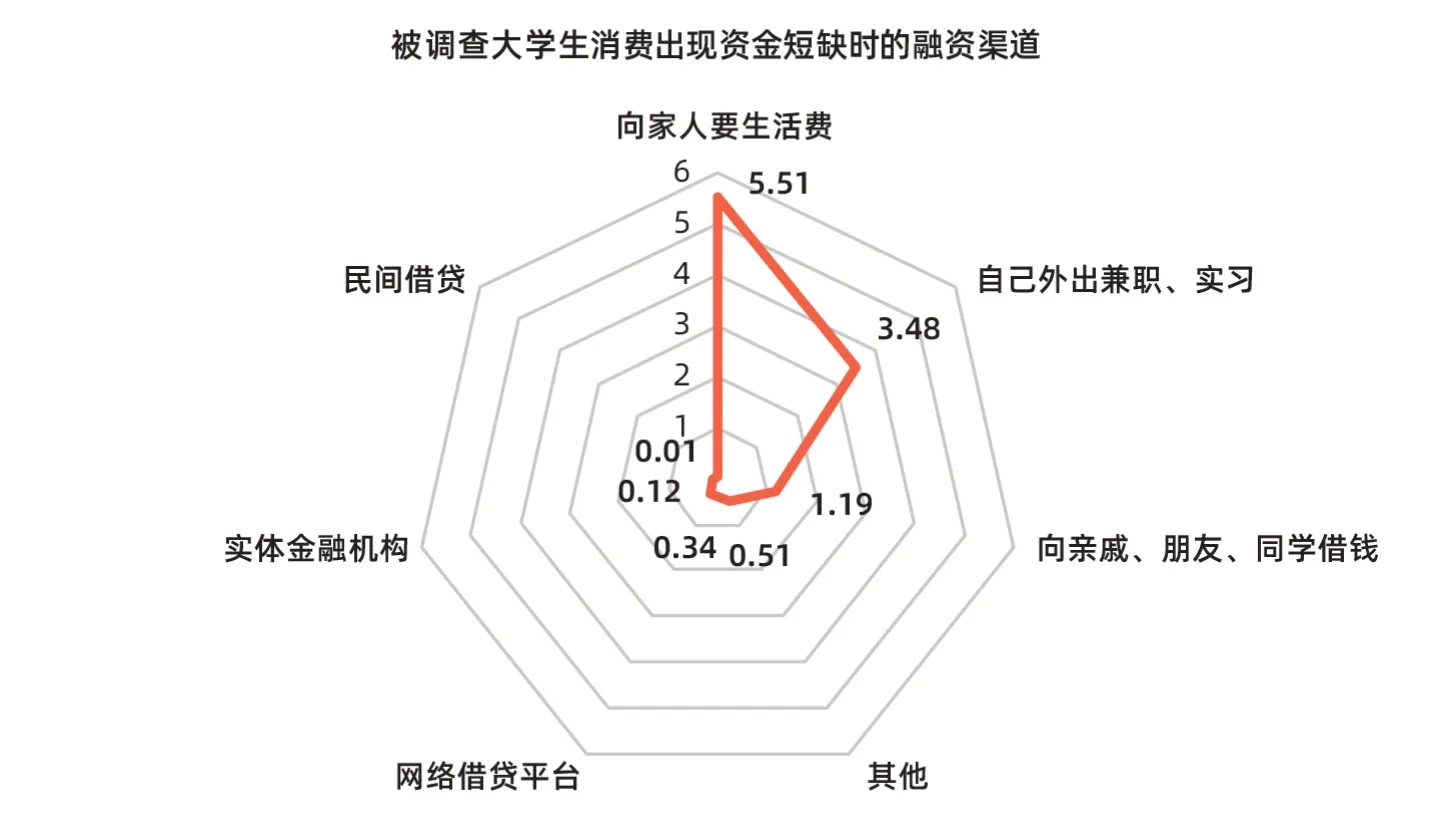

通过比较大学生融资渠道可知,当前大学生主要是通过向家里人索要生活费这种家庭内部融资的方式解决资金短缺问题;其次是依靠自己的兼职和实习获得劳动性收入。此外,有部分大学生是通过外部实体金融机构和网络借贷平台进行融资,但是占比不高。

2.被调查大学生的消费支出结构

被调查大学生每月生活费用支出在1000元至2000元之间的占比为53.83%,生活费用支出在1000元以下的占比为10.16%,生活费用支出在2000元至3000元的占比为26.38%。如果以1000元至2000元为中心的话,可发现被调查大学生的生活费用支出呈现偏态分布。如图2所示,在生活费用支出中,37.61%的被调查大学生在学校食堂与超市的支出占生活费用总支出的25%至50%之间,35.29%的大学生在学校生活费用支出占总支出比重在50%至75%之间,另有15.86%的大学生在校支出占生活费用总支出的25%以下。

通过深入调查发现,除了日常开销以外,被调查大学生每月费用支出中排在第一位的是服务性费用支出,主要包括娱乐、交际和旅游等;排在第二位的是学习相关的费用支出。由此可见,当前大学生的日常消费结构已经发生显著变化,生活和学习必需品的消费支出在下降,娱乐、交际和旅游的消费支出在上升。

3.被调查大学生消费出现资金短缺时的融资渠道

调查显示,当消费支出较高导致出现资金短缺时,被调查大学生主要通过以下途径解决:第一,66.67%大学生选择向家人索要生活费。这说明家庭内部融资依然是当前大学生的主要融资渠道。第二,22.28%的大学生选择通过自己外出兼职或实习方式挣钱以弥补消费支出不足。据课题组走访发现,上海高校提供的勤工俭学服务较为完善,以华东师范大学为例,学校建立了勤工

三、大学生风险认知与金融安全教育现状

(一)大学生金融风险认知状况

为了解被调查大学生的风险认知、金融安全意识与校园金融安全现状,课题组设计了关于保险产品、理财产品和金融投资的相关问题进行问卷调查。

图3 被调查大学生消费出现资金短缺时的融资渠道

1.被调查大学生的风险意识与保险认知水平

除了学校集体投保的学生平安险之外,被调查大学生中,拥有人寿健康类保险的学生占比为49.38%;反之说明有半数以上的大学生没有意外风险和健康风险的保障。调查还发现,在旅游等外出活动时,会主动购买旅游意外险或者交通工具意外险的大学生占比为54.55%。实际上,不论是船舶、巴士还是飞机,其旅游意外险的保费都较低,一般只需要2元至20元不等,但是只有半数的大学生会主动选择通过保险方式转嫁自身可能面临的风险,这说明大学生的风险认知不足,保险意识还比较薄弱,未能借助金融工具管理其自身可能遭遇的风险损失。

2.被调查大学生对金融理财产品的认知水平

调查发现,大学生对理财产品普遍较为了解,有80.21%的大学生认为银行理财产品和其他投资一样,都是存在风险的,应当做好“买者自负”的心理准备,说明绝大部分大学生对理财产品可能遭遇损失有比较客观的认识。但是,也有5.70%的大学生认为银行理财产品应该和储蓄一样安全,不应该有任何风险损失;有4.10%的大学生认为银行理财产品所宣传的预期收益率应该等同于实际收益率,这部分大学生对银行理财产品的风险认知不足。另有9.98%的大学生对银行理财产品表示不了解。

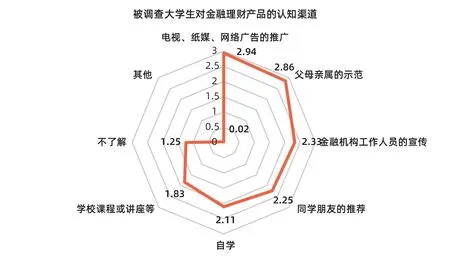

3.被调查大学生对金融理财产品的认知渠道

通过蛛网评分法就大学生对金融理财产品的认知渠道进行评分发现,大学生主要通过电视、纸质媒介和网络广告等途径认识金融理财产品,其蛛网评分值为2.94;其次是通过父母及其亲属的投资示范了解金融理财产品,分值为2.86;此外还有通过金融机构工作人员的宣传、通过自学、通过学校课程与相关讲座等方式认识金融理财产品。当然,也有13.01%的大学生表示对金融理财产品毫无认知。

据图4可知,大学生对金融理财产品的认知渠道主要通过媒体、亲友示范和金融机构推广。高校课程与相关讲座在大学生金融认知方面还未起到重要作用,目前还处于排序最后的认知渠道。今后,在大学生金融认知和金融安全教育中,高校要逐步发挥重要的引领作用。

4.被调查大学生对金融投资风险的认知

调查发现,有45.99%的大学生认为,不论是投资股票还是债券,必须保本,不愿意承担投资风险;有49.02%的大学生认为,如果投资的预期收益率较高,那么适当的小额损失是可以接受的;只有4.99%的大学生认为,如果预期收益率较高,大额损失也是可以接受的。当出现投资亏损时,11.59%的大学生选择立即卖出全部投资产品,并感到十分失望;32.80%的大学生选择卖出一部分投资产品,但是希望剩下的投资可以盈利,以弥补亏损;有37.79%的大学生选择不卖出投资产品,而是继续观望一段时间等待时机;另有17.83%的大学生认为,投资出现暂时性亏损是正常现象,可以接受,甚至可能根据市场情况在价值低估之时追加投资。从大学生对投资亏损的心理及应对策略来看,第一,约两成大学生属于风险偏好型,四成大学生属于风险厌恶型,剩余四成大学生属于风险中立型;第二,当前大学生的投资风险承担能力较弱,抗风险能力有限。

图4 被调查大学生对金融理财产品的认知渠道

(二)大学生金融投资状况

1.被调查大学生金融投资经历

调查发现,从未购买过任何金融理财产品的大学生占比为32.62%;绝大部分大学生有过相关金融投资经验,其中,购买过银行理财产品,如固定收益类、浮动收益类、保本型、保收益型金融产品的大学生占比为31.73%;购买过互联网金融理财产品,如余额宝、理财通、零钱宝、活期宝等金融产品的大学生占比为52.94%;购买过证券投资产品,如股票、债券、基金的大学生占比为24.42%。整体来看,当前大学生的金融投资主要集中于余额宝等操作简便、收益稳定,且投资金额要求不高的产品。

2.被调查大学生金融投资额度

除日常开销外,部分大学生会将盈余资金用于投资。其中,每月投资金额为500元以下的大学生占比为33.16%;每月投资金额在500元至1000元的大学生占比为13.19%;每月投资金额在1000元以上的大学生占比为15.33%。由于大学生尚未有稳定的收入来源,投资金额较低,主要以每月500元以下投资为主。受投资金额所限,大学生所能选择的投资品种较少,很难通过多样化投资组合来分散风险。

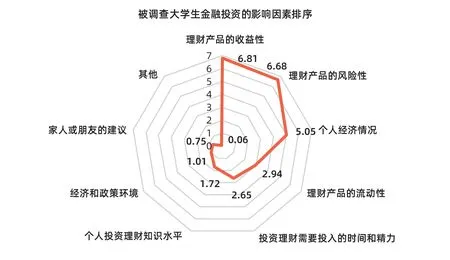

3.被调查大学生金融投资影响因素

在考虑投资决策的影响因素时,46.17%的大学生将金融理财产品的收益性排在第一位;23.17%的大学生将金融理财产品的安全性排在第一位;17.47%的大学生在投资时优先考虑自身经济状况;5.70%的大学生将金融理财产品流动性即变现能力排在优先位置。课题组发现,大学生将自身的投资理财知识排在第一位的仅占2.32%。

根据图5的大学生金融投资影响因素排序可知,绝大部分的大学生在进行金融投资决策时,首要考虑的还是金融理财产品的盈利性,而不是金融理财产品的安全性或者流动性。其原因一方面是大学生金融专业知识的缺乏,另一方面是他们在金融投资时片面追求收益性,二者结合极易导致大学生在出现投资亏损时止损策略不足,或者抗风险能力不足。这说明当前大学生的金融安全意识和金融风险管理水平有待提升。

图5 被调查大学生金融投资的影响因素排序

(三)大学生金融安全教育状况与参与意愿

1.大学生金融安全教育状况

针对课题组询问的大学期间是否主修、选修或者旁听过金融投资类的课程与讲座,只有47.24%的大学生表示接受过此类金融知识教育,而这类接受过金融基础知识教育的大学生中主要以经济管理类专业的学生为主;在非经济管理类专业大学生中接受过金融基础知识教育的占比较低。针对“大学期间您参加过所在高校开展的金融安全相关讲座或课程吗?”这个问题,只有39.93%的大学生表示参加过金融安全知识讲座与课程,另有六成大学生表示从未参加过金融安全讲座,甚至有部分大学生表示从不知道有此类讲座。这说明,高校大学生金融安全教育的普及率还不高,另一方面也印证了当前大学生金融安全意识不强的现状。

2.大学生参与金融安全教育意愿

调查发现,有86.99%的大学生表示很愿意参加所在大学举办的金融安全教育,也希望学校能够提供此类讲座;反之,明确表示不愿意参加金融安全教育的大学生占比为13.01%。由于上海国际金融中心建设的不断推进,上海高校的大学生对于金融知识和金融安全教育持有更为开放的心态,上海高校应该抓住上海地理位置条件和金融便利条件,在校园内组织开展形式多样、适合大学生的金融安全教育。有条件的高校可以和金融机构合作,开展更接地气、更具实务性、更易于理解应用的金融安全教育。

四、大学生金融风险偏好的差异性检验与影响因素

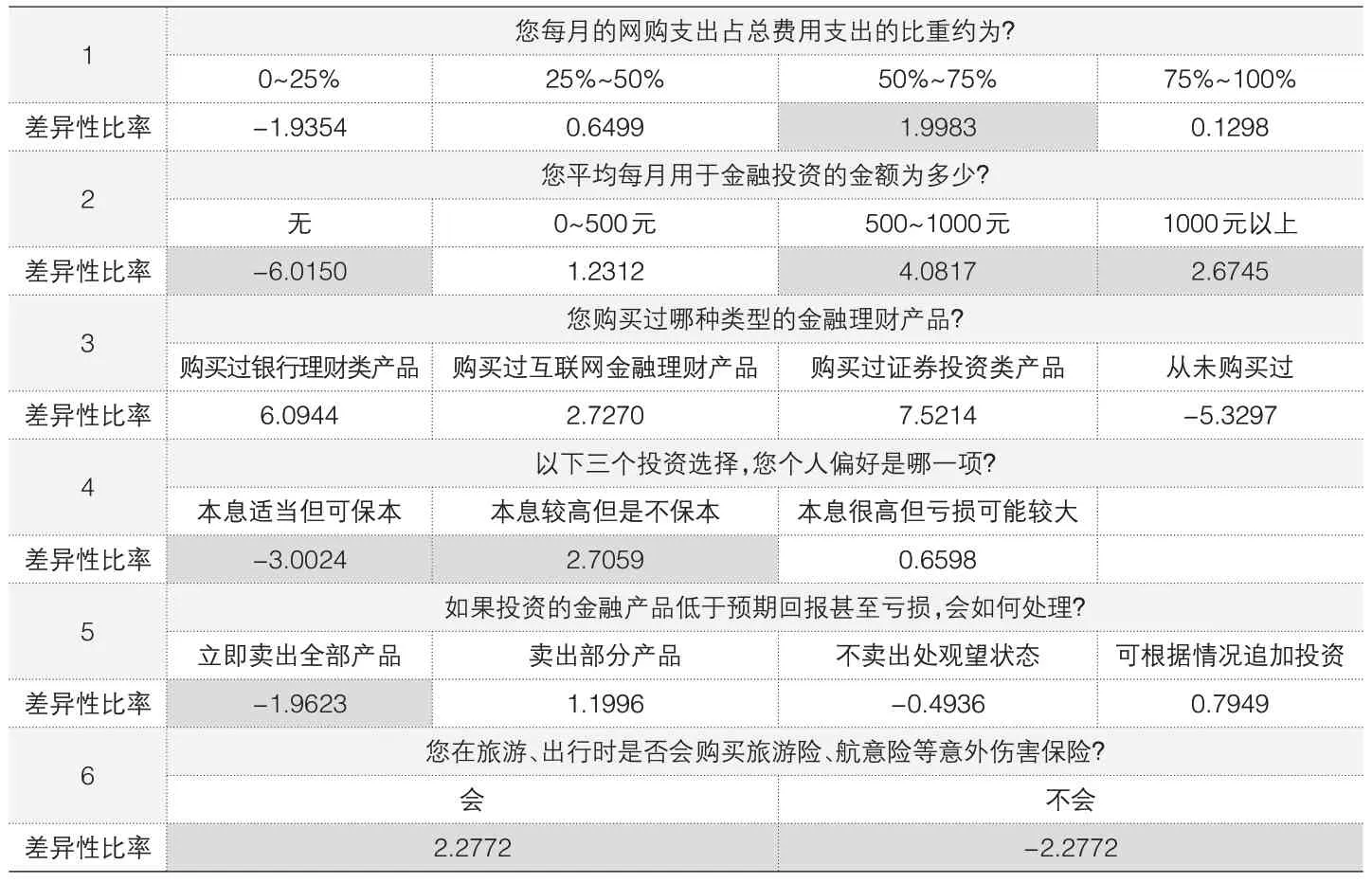

(一)不同专业大学生金融行为与风险偏好的差异性检验

如表1所示,从消费行为来看,经管专业大学生线上消费占总消费支出比重在50%~70%区间内的人数显著多于非经管专业大学生。在日常生活方面,经管专业学生也更善于利用保险等金融产品预防风险,更倾向于在旅游和外出时主动购买旅游意外险或者交通意外险。

从金融投资行为来看,经管专业学生普遍具有金融投资经验,但近五成的非经管专业学生从未进行过金融投资。经管专业学生接受了较为系统的金融知识教育,能够接触到较为专业的经济金融人才、公司。一些以金融行业为就业导向的经管专业学生较早地进行了职业准备,在实习、项目处理过程中通过“干中学”效应获得了整体金融素养的提升。不管是银行理财产品、互联网金融理财产品还是传统的股票与债券投资,经管专业学生的投资人数占比和投资额度都显著性地高于非经管专业学生。

基于专业影响,经管专业学生和非经管专业学生的风险偏好和风险承受能力也表现出明显的差异性。经管专业学生倾向于选择投资回报率较高,但可能亏本的投资策略;非经管专业学生更多地选择投资回报率不高但可以保本的投资策略,这说明经管专业学生具有更高的风险偏好性。当金融投资出现亏损时,13.77%的非经管专业学生会选择马上卖出投资,但只有8.37%的经管专业学生会马上卖出投资。

表1 经管专业学生和非经管专业学生的金融偏好和风险偏好的差异性检验

表2 不同学历大学生金融行为和风险偏好的差异性检验

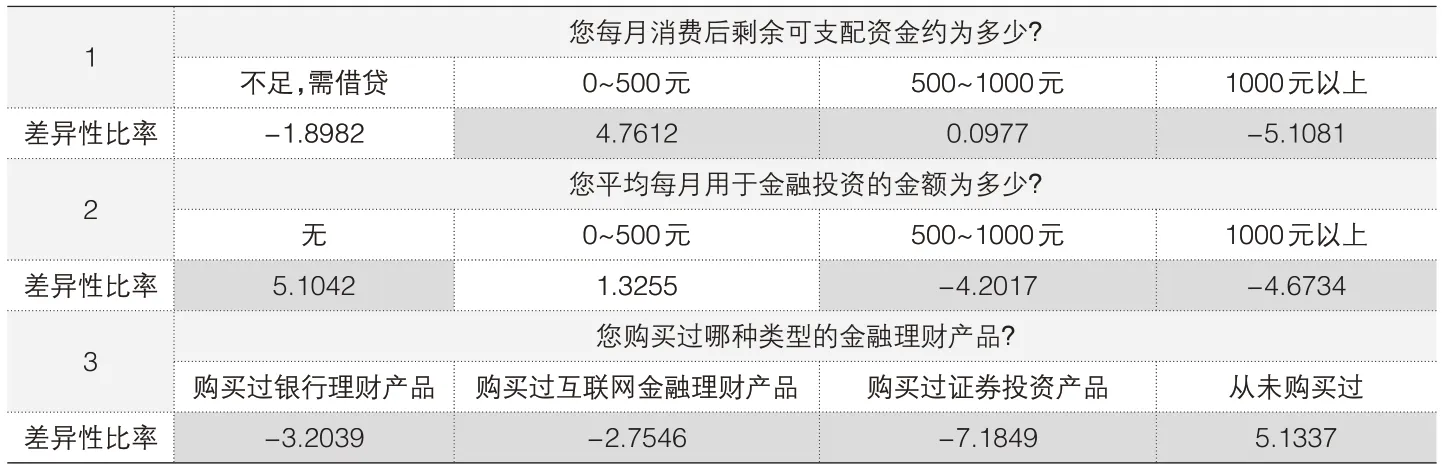

(二)不同学历大学生金融行为与风险偏好的差异性检验

调查样本中共计371名本科生,190名研究生。如表2所示,扣除每月日常消费后,74.12%的本科生每月可自由支配金额在500元以下,54.21%的研究生每月可支配金额在500元以下;25.26%的研究生每月拥有超过1000元的可支配金额,而这一区间内仅有9.16%的本科生。

在金融投资方面,研究生中每月投资额度在500元以上的占比为46.84%,而本科生中每月投资额度在500元以上的占比仅为19.13%;45.82%的本科生每月无投资行为,而研究生中这一比例仅为23.68%。48.79%的本科生选择互联网金融理财产品,尤其是余额宝、零钱宝等,仅15.09%的本科生选择股票或者债券;相较而言,42.63%的研究生会选择购买股票或者债券。

五、结论及推进高校金融安全教育对策

(一)研究结论

为探究当前校园金融风险现状,以及不同特征的大学生在消费支出水平与结构、金融风险认知水平、金融安全教育等方面的现状,通过对上海三所高校的561名大学生进行问卷调查,并就调查数据进行蛛网评分法分析,得到如下结论:

在消费支出方面,当前大学生生活费用来源主要由家庭提供,其次是兼职实习,来自金融投资的部分占比较低;大学生消费支出结构中,娱乐、交际和旅游支出比重较高,存在一定的超前消费和过度消费,消费结构存在失衡,这是导致校园贷产生的客观基础。

在金融认知水平和投资经验方面,七成大学生有过金融投资经验,但是以经管专业大学生为主,其投资品种的选择中以互联网金融理财产品为主,投资额度一般在每月500元左右,注重投资收益性,忽略投资安全性。大学生专业水平与受教育程度对其投资偏好具有重要影响,具体来说,经管专业学生投资品种更丰富,更能够承担投资的风险损失;研究生的投资额度更高,同时更倾向选择股票或者债券这类高风险高回报的投资品种。

在金融安全教育方面,超过半数的大学生未曾学习过金融类课程,超过六成的大学生从未参加过任何金融安全知识讲座,有八成以上的大学生明确表示金融安全知识教育很重要,很愿意参加。这充分说明,金融安全教育尚处缺位状态,且具有较高的需求。

(二)推进高校金融安全教育对策

近年来,由于“校园贷”和“回租贷”等非正规金融信贷活动给大学的校园生活带来不良影响,五部委联合发布《关于进一步规范大学生互联网消费贷款监督管理工作的通知》,该通知明确提出高校要对在校大学生开展金融安全教育。本文针对问卷调查及其实证分析结果,就如何有效推进高校大学生金融安全教育提出如下对策:

首先,应加强培养大学生理性消费观念和经济独立性。大学生主要通过向家人索要生活费用及其勤工俭学所得来弥补资金缺口。对此,第一,高校应注重培养大学生理性消费观念和勤俭节约意识。本文调查发现,较多大学生在课余时间或寒暑假向父母索要资金用于交际、娱乐或旅游,从微观决策理论来看,向家人索要资金用于非必需品消费,使得大学生缺乏基本的消费预算约束,造成大学生的资金缺口较大,勤俭意识淡薄。故此,高校应加强社会主义核心价值观教育,通过开展理性消费观教育活动,纠正大学生超前消费、过度消费和从众消费等错误观念,培养其勤俭节约意识。第二,高校须搭建和完善勤工俭学平台,鼓励和培养大学生的经济独立性。高校须对平台上的学生与雇主双方进行严格的双向信息审核,以保障大学生校内和校外勤工俭学的人身安全与资金安全。

其次,应注重提升大学生金融认知水平及风险管理能力。就问卷调查结果来看,当前大学生普遍参与金融投资,尤其是高年级本科生及研究生,但是普遍缺乏金融基础知识,风险承担能力较弱。对此,第一,须普及金融安全知识教育,编写金融基础知识教材、读本,有条件的高校可以通过选修课程、通识课程或者讲座等方式提高大学生金融知识教育的科学化、系统化水平,引导大学生树立科学的金融理财观念。第二,提升大学生金融认知水平,逐步建立科学的金融风险管理方法。引导大学生使用正规金融工具管理自身风险,例如外出实习、出游或乘坐交通工具时,适时购买相关保险,以防止可能出现的风险事故。第三,提升法律素养,学会对非法的金融行为说不。鼓励大学生参加法制安全教育、选修法律相关课程或参加模拟法庭活动,保护自身隐私,在金融交易中学会用法律武器保护自身合法权益。